- +1

2025諾貝爾物理學獎解讀來啦!這回你一定能看懂

想象一下,如果我們能將那些只存在于原子世界中的奇特現象——比如粒子“穿墻而過”、能量“只能跳躍”——帶到我們肉眼可見的芯片上,那將意味著什么?

2025年的諾貝爾物理學獎,正是授予了三位將這一想象變為現實的科學家:約翰·克拉克(John Clarke)、米歇爾·德沃雷特(Michel Devoret)和約翰·馬丁尼斯(John Martinis)。他們四十年前在加州大學伯克利分校的突破性實驗,首次在宏觀電路中觀測到了量子隧穿效應與能量量子化,為我們推開了通往量子未來的大門。

今年正好是量子力學誕生的第100周年,諾貝爾獎委員會的這一決定很有紀念意義:這項研究,既關系到量子力學過去的輝煌發展,又預示著量子科技可能迎來的繁榮未來。它的獲獎,在意料之外卻又在情理之中,而且可以說得上是實至名歸。

三位2025年諾貝爾物理學獎得主(從左至右):約翰·克拉克、米歇爾·德沃雷特和約翰·馬丁尼斯,來源:Nobel Prize Outreach

量子效應,本來是只有在微觀粒子中才能觀測到的現象,它是怎么通過科學家的巧思,變成掌中可見的芯片的行為的呢?這一成果,又是如何為量子計算的實現鋪設道路的呢?現在,請跟隨我們的解讀來一探究竟吧!

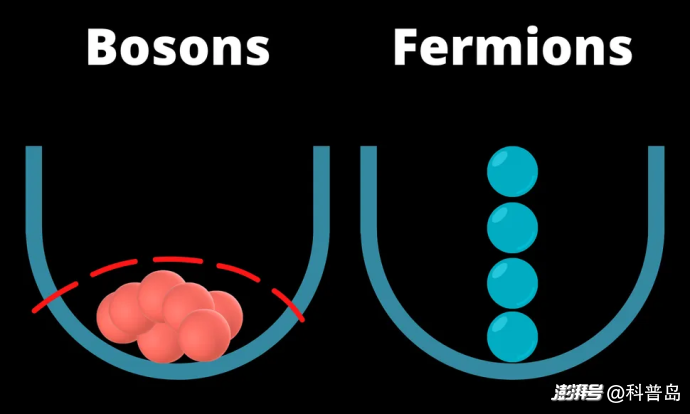

超導理論:當電子們融為一體

這項實驗的原理,要先從基本粒子的兩種不同類型說起:其中一種是費米子,它們是我們自然界中的“社恐粒子”,遵循泡利不相容原理,也就是說,費米子們互不打擾,沒有兩個粒子可以處在相同的量子態上。而另一種粒子玻色子卻完全不同,它們“熱愛抱團”,無限數量的玻色子可以聚集在同一個量子態上。

玻色子(左)與費米子(右)的形象化示意圖,展示了它們在占據量子態上的差異。 來源:Robert Lea

電子就是一種費米子。在普通的金屬材料中,它們各自占有著自己的不同量子態,互不打擾,這些量子態排列成一條連續的能級。在電子傳輸電能時,它們不可避免地在這些能級間被激發,導致能量的損耗,產生電阻。

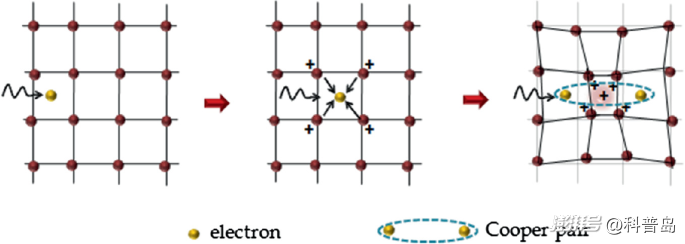

但是,在特殊的情況下,這些電子卻能兩兩結對,形成一種叫做庫珀對的特殊形態:

每兩個電子就像成為了一個整體,它們不再具有費米子的性質,而是開始表現出像玻色子一樣的“社牛粒子”行為——所有的庫珀對都可以聚集在同一個能量最低的量子態上,因此阻止了能級之間的激發,避免了能量的損耗,“超導”也就隨之誕生了。(另外,這一發現也獲得了1972年的諾貝爾物理學獎,可以看出,基礎物理學的突破,也都是在前人工作的基礎上一步步實現的。)

庫珀對的形成示意圖:兩個電子通過晶格振動配對,展現出玻色子特性。 來源:SpringerLink

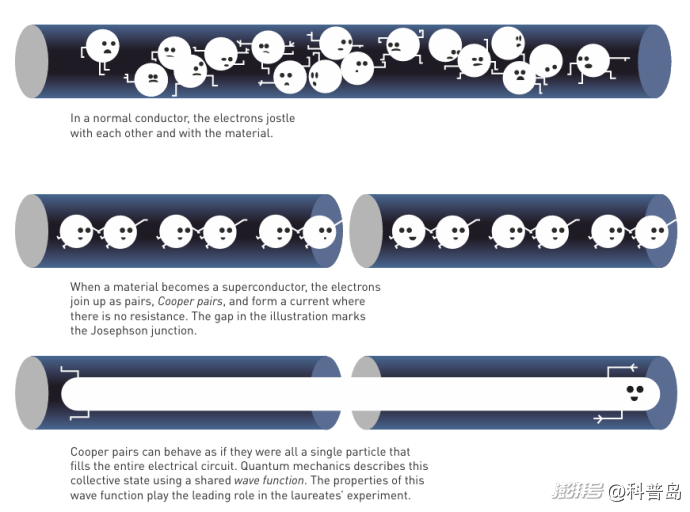

這樣的超導體,可不只有用于導電那么簡單。重點在此:現在所有的電子都集中在同一個量子態里,也就是說,在同一塊毫米大小的芯片里,數以億計的電子都在以同樣的“步態”做著一樣的“集體行為”!

電子們不再各自為政,而是融為一個整體,像是被一股無形的力量統一協調,它們的運動可以用一個整體的波函數來描述。就是這樣的現象,將量子力學的效應從微觀尺度帶領到了宏觀的尺度。

上:普通導體中電子的費米子行為。中:電子兩兩配對形成庫珀對。下:庫珀對的形成,導致整個超導電路中的電子共享同一個量子態,實現宏觀量子效應。 來源:Nobel Prize Outreach

實驗突破:掌心中的量子效應

這次獲得諾獎的實驗,就是在一個芯片大小的尺度上,觀測到了量子隧穿與能量的量子化。在之前的文章(《為什么你不能穿墻而過,但你的手機每天都在這么做?》與《電子集體”跳水“,如何點亮世界?》)中,我們已經介紹過微觀世界的量子隧穿與能量量子化是什么:

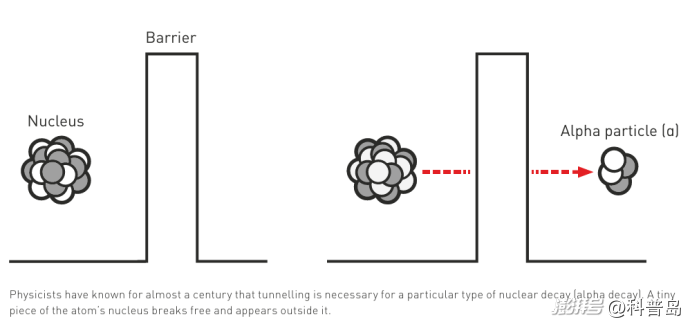

一個日常生活中的球由無數個粒子構成,顯示不出任何量子力學效應。所以,球每次被扔向墻壁時都會反彈回來。然而,粒子有時卻能在微觀世界中直接穿過等效的障礙物,出現在另一側。這種量子力學現象被稱為隧穿。如原子核的α衰變,就是通過量子隧穿效應才產生的。

原子核α衰變中的量子隧穿 來源:Nobel Prize Outreach

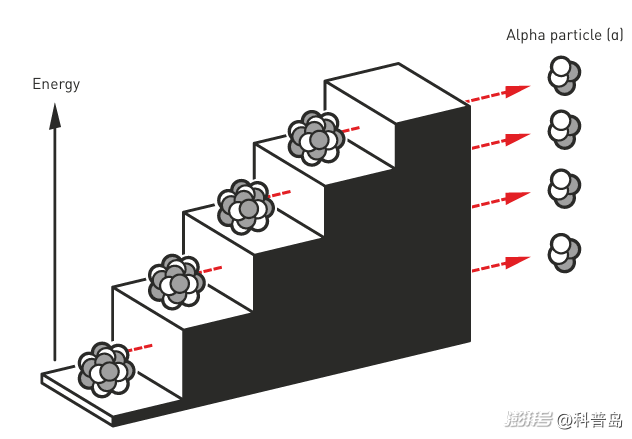

而能量量子化,表示著一個量子系統只能以特定數量吸收或發射能量,就好像爬一級級樓梯,能量的大小只能待在整數級樓梯的位置,卻不能懸空于兩級樓梯之間。

微觀粒子具有量子化的能量,如同站在不同的階梯上,能量只能取特定離散值。 來源:Nobel Prize Outreach

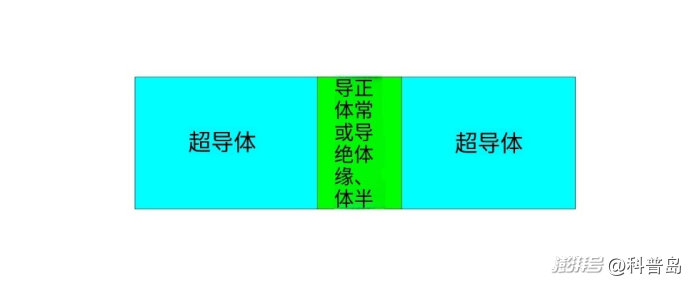

為了在宏觀物體中觀測到這樣的現象,這三位科學家的研究小組構造出了一個叫做約瑟夫森結的結構(約瑟夫森也因為提出了這一理論而獲得了1973年的諾貝爾物理學獎):

約瑟夫森結,就是兩塊超導體材料中間夾著一層很薄的非超導體材料絕緣層。這個絕緣層通常只有幾納米(十億分之一米)厚,比你的頭發絲還要細幾萬倍!

約瑟夫森結示意圖:兩塊超導體(S)被極薄的絕緣層(I)隔開。 來源:維基百科

對于在超導體中暢通無阻傳輸的電流來說,中間的這一絕緣層,就好像一堵高高的“墻”(勢壘),擋住了它們的去路。在經典世界里,想要翻過這堵“墻”,需要付出很大的代價,在沒有施加外力的情況下,是不可能做到的。

在實驗中,當他們向約瑟夫森結輸入微弱的電流,最初,整個系統被困在一個沒有電壓的狀態,就好像一個開關被卡住了一樣。然而,在一段時間之后,他們觀察到系統偶爾會“逃脫”零電壓狀態,并產生一個可測量的電壓。

在這期間,系統并沒有提高自己的能量去翻過勢壘,因此,這就代表著整個系統完成了一次宏觀的量子隧穿——它們是通過神奇的量子效應,直接“穿透”了這堵墻。

而且,他們還可以證明,這個系統的能量,確實是量子化的:當他們向電路施加微波輻射時,系統只在特定頻率下顯示尖銳的共振峰——這證明系統只能吸收或釋放特定大小的能量包,就像微觀世界的粒子一樣。

未來已至:量子計算從此開啟

這一實驗的成功,對于量子力學本身來說,已經是一個足夠巨大的突破了。然而,這項基礎科學發現的價值,不僅在于它擴展了我們對量子世界的理解,更在于它為量子技術革命奠定了基石。

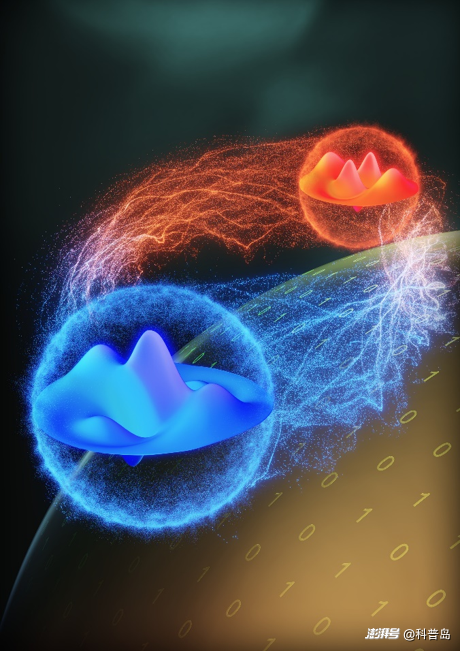

它最重要的應用,就是能夠成為量子計算機中的量子比特。想要在現實世界中實現量子計算,我們必須尋找到一個可以調控的量子態,作為信息承載的單元,去表示計算機中的“0”或“1”。用這樣具有量子效應的宏觀超導電路制成的量子比特,就是目前最接近工業化生產,也是未來最有希望的一種。

量子比特藝術概念圖 來源:深圳國際量子研究院

我們可以通過調控這個電路中電流的不同運動狀態(比如,順時針流動的微小電流和逆時針流動的微小電流)去表示“0”和“1”。相比于其它的微觀量子態,它在應用上有著許多不可忽視的優勢:

首先,它們的制造可以利用現在工業界已經成熟的半導體制造工藝,能夠在芯片上集成大量量子比特,實現高集成度和可擴展性。得益于半導體工業的成熟制造經驗,超導量子芯片的批量生產精度和一致性都很好。而且,這些芯片可以與經典的電子控制設備良好兼容,簡化了整體架構。

不僅如此,超導量子比特的操控速度極快,通過微波脈沖可在納秒(十億分之一秒)的級別完成操作。在量子計算中,操控量子比特的速度是非常重要的,因為量子態在一定的時間之后,就會不可避免地受環境干擾而被破壞(也就是“退相干”),如何在退相干之前完成更多的操作,是量子計算的實現中一個重要的難題。

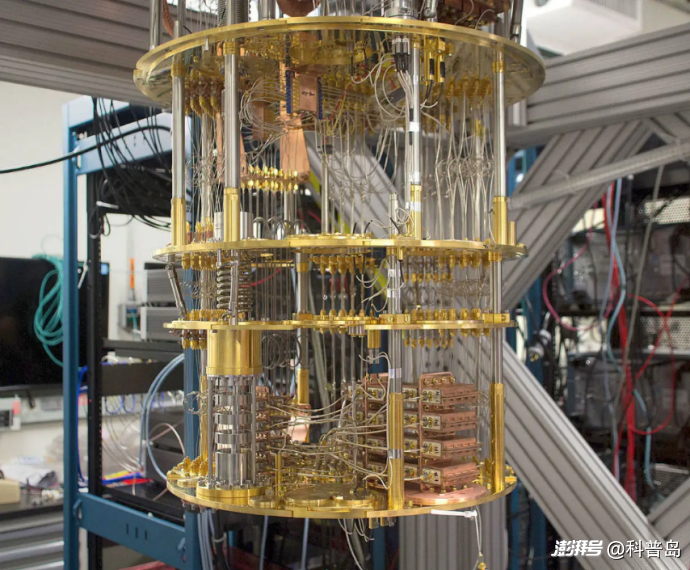

超導量子計算機 圖片來源:IBM

因此,超導量子計算成為了目前最受歡迎的量子計算實現方式之一。許多世界領先的量子計算公司和研究機構(如IBM、Google、Intel等)都在大力投資超導量子計算。

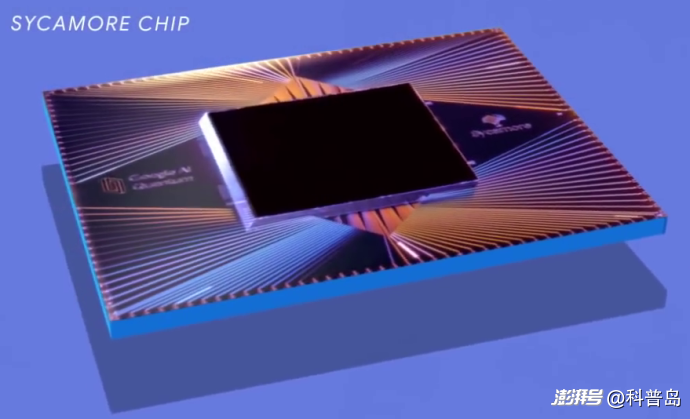

本次諾貝爾獎獲得者之一約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis),2014年加入谷歌量子人工智能團隊,主導研發53量子比特計算機“懸鈴木”(Sycamore)并于2019年實現量子優越性突破(量子霸權)。2020年4月離職,后自立創業,繼續“為了實現造一臺量子計算機的理想”。

約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis) 來源:網絡

雖然目前宏觀量子電路還存在許多挑戰,比如需要在極低溫環境下工作、易受外部噪聲影響導致量子態不穩定等,所以,距離真正的超導量子計算機進入我們的日常生活,還有許多路要走。然而,諾貝爾獎委員會“超前”地將獎項頒發給這項奠基性的發現,或許也代表著對全球科學家與工程師們,將基礎量子力學原理轉化為未來顛覆性技術的巨大期許與鼓勵。

谷歌Sycamore超導量子計算處理器 來源:維基百科

我國“祖沖之號”超導量子計算機,在性能上也達到了國際領先水平,與美國呈現交替領先的競爭態勢。未來,在世界各國的科學家與企業的共同耕耘下,或許有一天,超導量子計算領域就會真正開花結果,那時,我們的生活可能發生超越想象的巨大變化。但就像宏觀量子效應的發現也是建立在前人一步步探索的基礎上一樣,超導量子計算究竟能否實現,也需要一步一個腳印地向前追尋。讓我們懷著科學的敬意,繼續期待吧!

作者:張一凡

審核:劉穎 張超 李培元 楊柳

審核專家:梁文杰、魏紅祥 中科院物理研究所研究員

本文來源科普新媒體平臺“蝌蚪五線譜”,已經授權發布

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司