- +1

諾貝爾文學獎丨余澤民:拉斯洛始終沉重悲觀,又始終懷抱希望

“本來我們下周三約好一塊兒吃午飯,我估計也黃了。”接通拉斯洛·卡撒茲納霍凱最主要中文譯者余澤民電話時,他剛打開手機,已經收到了上百條留言。

余澤民在1991年移居匈牙利,從事文學翻譯與創作,在拉斯洛之外,還譯介有凱爾泰斯·伊姆萊、艾斯特哈茲·彼得、馬洛伊·山多爾等匈牙利作家作品20余部,2017年獲匈牙利政府頒發“匈牙利文化貢獻獎”,其參與的《撒旦探戈》中文版翻譯工作,被譽為“翻譯史上的奇跡”。

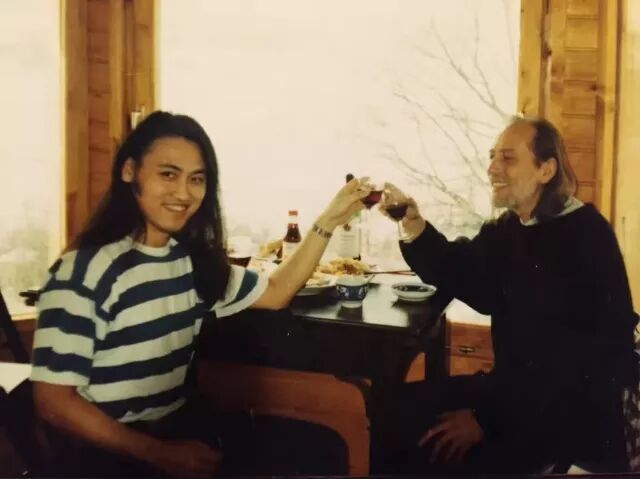

余澤民和拉斯洛

面對澎湃新聞記者,余澤民坦言,自己一直在期待拉斯洛獲獎,也覺得他是希望最大的,“花這么多精力翻譯他,當然希望他獲獎。而且他的書現在是我翻譯的作者里頭,可能是翻譯最多的,因為已經出了3本了,馬上譯林又出一本,然后我這兒還有倆合同,等于現在就有6本。”

對于拉斯洛的獲獎,余澤民表示不意外,“我想好多讀者,還有出版社,都等著他呢。對于他的評價,這么多年,尤其國外文學節,就是始終如一。”

“翻譯拉斯洛,就是累。我現在將要出版的這本,叫《溫克海姆男爵返鄉》(譯林出版社即將出版),更累。比《撒旦探戈》還要厚,而且結構更復雜。”

盡管累,但余澤民卻不由自主地被拉斯洛的作品吸引,首先被作品的主題和結構,然后是語言。

“他的主題,就是能獲諾獎的作家。”

“他就是始終如一都咬住這么一個主題,就是寫人類的命運的輪回。他就是一直在質疑人類社會是否真的在進步,是不是總是在一個陷阱里邊。像‘魔鬼探戈’似的,往前走兩步,再倒退兩步,其實始終沒有進步。這種質疑,實際上也是對人類的發展,提出一個警示。”

“從20歲開始寫第一本書,他就咬住這個點,一直在寫這個。現在我覺得已經有很多人對他有點厭倦了,就是覺得怎么都是重復自己的一個論調啊。”但在余澤民眼里,這其實恰恰說出拉斯洛的偉大和杰出之處,“我覺得從這點講最佩服他的,他不是那種投機作家,投大家所好。”

《撒旦探戈》電影海報和書封

對于拉斯洛的獲獎,余澤民認為,這在某種程度上可以視為是一個文學傳統的回歸。他坦言,相比去年的韓江得獎,他更樂于看到拉斯洛這種更為傳統的文學獲獎。

“我覺得他的文學更傳統,能承載最沉重的東西。”

而拉斯洛接續的是東歐文學的傳統:始終對世界有懷疑,始終有沉重悲觀的這個基調,但又始終懷抱希望,希望給人以警醒。他雖然寫得再沉重,他的目的還是驚醒。“我覺得這些都是東歐的特質,而且沒有那種文學狂歡,他自己就是一直這么耕耘。”

“我覺得文學還得更寬廣。所以拉斯洛獲獎肯定是沒爭議的,沒有人會質疑。”

中國讀者對于拉斯洛的認知,可能很多都與電影《撒旦探戈》有關。余澤民認為,電影對拉斯洛很重要,“因為說是貝拉·塔爾的電影,但實際上拉斯洛是參與者,他占了2/3,書是他寫的,劇本是他親自改編的,貝拉·塔爾只是他作品的電影語言的實現。所以我覺得對他來說肯定是很重要,他很看重,否則他也不會這么去做。”

“而且像貝拉·塔爾的其他電影,像《都靈之馬》,還有《倫敦來的人》,也都是他寫的劇本,雖然不是根據他書寫的,是他自己直接寫的劇本,那這個就是他對電影的看法,不言而喻,等于他也愿意用電影的變奏,來表達他的一些主題。我覺得這也是他跟很多作家不一樣的地方。”

拉斯洛對中國很有興趣也很有好感。這種興趣和好感,在余澤民看來,源自于上世紀90年代初的一次訪問中國,此后就對中國文學產生了好感。

“我覺得也應該感謝文學翻譯,就是感激那一代的匈牙利翻譯家,他們翻譯了李白,成為拉斯洛認識中國、認識中國文學的開始。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司