- +1

一文讀懂2025諾貝爾醫學獎的緣起、人物、故事、原理、價值和前景

2025年諾貝爾生醫獎得主6日于瑞典斯德哥爾摩揭曉,圖片來源:美聯社

74歲的日本科學家坂口志文在實驗室接到諾獎委員會電話時非常吃驚,他原以為要等到研究具備更成熟臨床應用后才可能獲獎。這個等待了30年的認可,終于在這個秋天到來。

2025年諾貝爾生理學或醫學獎授予了兩位美國科學家和一位日本科學家:瑪麗·E·布倫科 (Mary E. Brunkow) 、弗雷德·拉姆斯德爾 (Fred Ramsdell) 、坂口志文 (Shimon Sakaguchi) 。三人平分獎金,但從官方公布的排序上,日本科學家排名最后,但這次諾獎的故事卻是一個倒敘,要從坂口志文講起。

01 【緣起】起步之路:坂口志文研究與他喜歡哲學密不可分

坂口志文從小就是一名優等生,曾經夢想成為一名畫家,也曾沉迷于文學作品,當然,在科學方面也有很好的成績。 后在父母的叨叨和鼓勵下攻讀醫學,說這樣就能更容易找到工作。坂口做出了妥協,但他仍然想著要是去了京都大學精神病學系,他還可以繼續做存在主義分析哲學,畢業后再做一名精神科醫生。然而,當他真的進入京都大學醫學部后,他對自然科學的興趣日益濃厚。1977年,他自京大醫學研究所輟學,進入愛知縣癌癥中心,正是那段時間,他對自身免疫性疾病產生了興趣。

“當血管受傷時,它會流血并需要在那里變硬,但如果它在血管中變硬,它就會生病。 我隱約以為,凝固與不凝固的二分法背后,隱藏著一個生物學奧秘。免疫力不攻擊自己的身體,而是有巧妙的機制來攻擊入侵的病原體。 存在一種二分法,因為它調和了對‘自我’和‘非自我’的感知。”現在他回憶起這段研究的起步之路,與他喜歡哲學思考密不可分。

坂口志文夫婦2004年在美國合影 圖片來源:網絡。

回到京都大學后,他前往美國留學,從一個研究機構轉到另一個研究機構,包括斯坦福大學和加州大學。 回國后,他繼續研究工作。這期間,他的妻子一直活躍在同一實驗室。直到1995年,他在英國科學期刊上發表的一篇長達15年研究的論文成果:發現了一類全新的、能防止自身免疫病的T細胞。這一成果發布可謂“逆流而上”,因為在20世紀90年代,科學界普遍認為免疫耐受僅通過胸腺中的“中樞耐受”機制實現。

調節性T細胞(Treg細胞)藝術創作圖,?諾貝爾生理學或醫學委員會

02 【開端】顛覆性發現:免疫系統中神秘的“調解員”

我們人體的免疫系統就像永不止息的軍隊一樣,持續保護我們免受成千上萬種試圖入侵我們身體的微生物侵害。沒有免疫系統,我們無法生存。免疫系統的奇跡在于它能識別病原體,并將其與自身細胞區分開來。有些病原體會偽裝成人類細胞的模樣,以躲避免疫系統的攻擊。那么,免疫系統如何準確分辨敵我,做到既不放過敵人,也不誤傷自己人呢?

這個謎題我們將在文章的第六章節來詳細解答。

在坂口志文做出發現之前,科學界普遍認為免疫耐受主要依賴 “中樞耐受” 過程——在胸腺內清除可能攻擊自身組織的免疫細胞。然而,坂口志文通過精細的實驗發現,即便經過中樞耐受過程,仍有一部分具有潛在攻擊性的T細胞會進入外周組織。

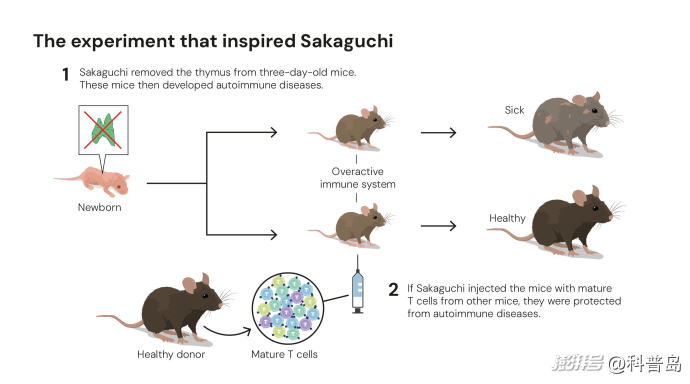

插圖:啟發坂口志文靈感的實驗 ?諾貝爾生理學或醫學委員會

【圖注說明】Newborn: 新生小鼠;Sick: 發病(出現自身免疫病);Healthy donor: 健康供體小鼠;Mature T cells: 成熟T細胞;Healthy: 保持健康。

實驗過程:

新生期胸腺切除 → 免疫系統過度活躍 → 小鼠發病。這表明生命早期胸腺的功能對建立正常的免疫平衡至關重要。

如果坂口志文給這些小鼠注射來自其他健康小鼠的成熟T細胞,它們就能免受自身免疫性疾病的侵害。這直接證明,胸腺產生的某種成熟T細胞具有抑制自身免疫的功能。

這個實驗證明,胸腺在生命早期產生的某種成熟T細胞對于維持免疫平衡、防止自身免疫至關重要。這一發現最終引領了調節性T細胞的鑒定。

03 【發展】孤獨探索:與主流觀點背道而馳的科學之旅

坂口志文的發現并非一帆風順。20世紀80年代,免疫學界對“抑制性T細胞”的概念持懷疑態度。

當時少數研究結論夸大,且部分證據被證明不可靠,整個假說因此被學界廣泛否定,這一研究方向幾乎被放棄。

與主流觀點相反,坂口志文并未放棄。他受到一項矛盾實驗的啟發:研究者切除新生小鼠的胸腺,本以為小鼠會缺少T細胞、免疫反應減弱。

但如果在出生后第3天進行切除,免疫系統卻會失控,小鼠繼而出現多種自身免疫疾病。

為進一步理解這一現象,20世紀80年代初,坂口志文從遺傳背景相同的小鼠中分離成熟的T細胞并回輸給無胸腺小鼠。

結果非常有趣:似乎存在一些T細胞能夠保護這些小鼠免于自身免疫病。

這些結果讓他確信:免疫系統一定存在某種 “調解員” 的角色,能讓其他T細胞冷靜下來,保持克制不攻擊自身。

學界評價坂口志文治學嚴謹,不輕易發表數據,內容精準且反復進行關鍵研究才會拿出來。這項研究前后花了十多年時間,直到1995年才向世界介紹了一個全新的T細胞類別——調節性T細胞(Treg)。這是一項關鍵性突破,首次識別出一個具有免疫抑制功能的T細胞亞群——調節性T細胞,它們能監測其他免疫細胞,確保免疫系統耐受自身組織,從而防御自身免疫疾病的發生。

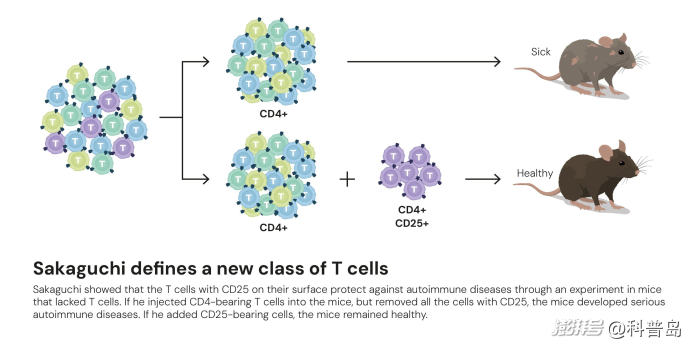

插圖:坂口志文定義了調節性T細胞 ?諾貝爾生理學或醫學委員會

坂口志文通過在使用缺乏T細胞的小鼠身上進行實驗證明,表面帶有CD25的T細胞能夠防御自身免疫性疾病。

在缺乏T細胞的小鼠實驗中,他發現:如果給這些小鼠注入攜帶CD4的T細胞,但同時去除所有攜帶CD25的細胞,小鼠就會發展出嚴重的自身免疫性疾病。

如果在注入CD4+T細胞時,也加入攜帶CD25的細胞,小鼠則能保持健康。

這一減一增的對比實驗證明,CD4+CD25+T細胞是一類具有免疫抑制功能的調節性T細胞(Treg),它們對維持機體免疫平衡、預防自身免疫至關重要。這項在1995年首次報道的劃時代研究,奠定了調節性T細胞領域的基礎。

04 【遞進】科學接力:發現Foxp3基因與免疫耐受的分子密碼

坂口志文發現調節性T細胞后,許多研究者對它的存在仍持懷疑態度——他們希望看到更多確鑿的證據。

時間快進到20世紀90年代,瑪麗·E·布倫科和弗雷德·拉姆斯德爾登場了。

不對,率先登場的其實是,是又一只小鼠!對,小鼠才是今年諾獎的主角。正式介紹一下,多鱗屑小鼠(scurfy小鼠)。

這種品系的雄性小鼠在出生后幾天內,就會開始出現一種致命的全身性自身免疫疾病 。它們的免疫系統如同失控的軍隊,開始瘋狂攻擊自身的各種器官和組織,導致皮膚損傷(因此得名“多鱗屑”)、貧血、肝脾腫大,通常在出生后3到4周內死亡 。科學家們注意到,這種疾病似乎與X染色體有關,因為雄性小鼠(只有一條X染色體)病情極其嚴重,而雌性(有兩條X染色體)癥狀輕微或正常,這為后來的基因定位提供了重要線索 。

自從19世紀40年代發現它,scurfy小鼠對于研究者而言,始終是一個令人困惑的謎題。直到這個謎題,遇到了瑪麗·E·布倫科和弗雷德·拉姆斯德爾。

瑪麗·E·布倫科在接到諾獎通知后,圖片由其丈夫拍攝,圖片來源:諾獎官網。

瑪麗·E·布倫科是一位心思縝密的美國遺傳學家。她于1991年在普林斯頓大學獲得遺傳學博士學位,專注于人類遺傳病和骨骼發育異常的分子機制 。她的研究背景讓她對基因與表型之間的復雜關系有著深刻的理解。

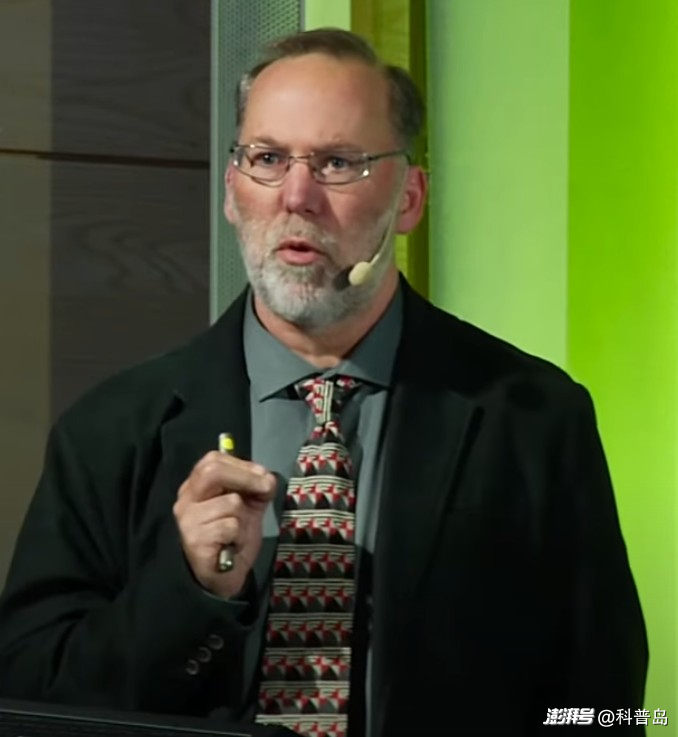

弗雷德·拉姆斯德爾學術演講,圖片來源:TED官網

弗雷德·拉姆斯德爾是一位經驗豐富的美國免疫學家。他于1987年在加州大學洛杉磯分校獲得微生物學和免疫學博士學位,隨后在美國國立衛生研究院從事博士后研究 。他的職業生涯此后在多所生物技術公司中延續,致力于T細胞激活和耐受性研究,對免疫系統的實際運作有著豐富的認知 。諾獎公布后兩天內,至今未聯系上,據說正在美國內地山區關閉手機徒步登山旅行。

這樣一對兼具基礎研究與轉化視野的搭檔,在面對scurfy小鼠這個古老謎題時,會碰撞出怎樣的火花呢?

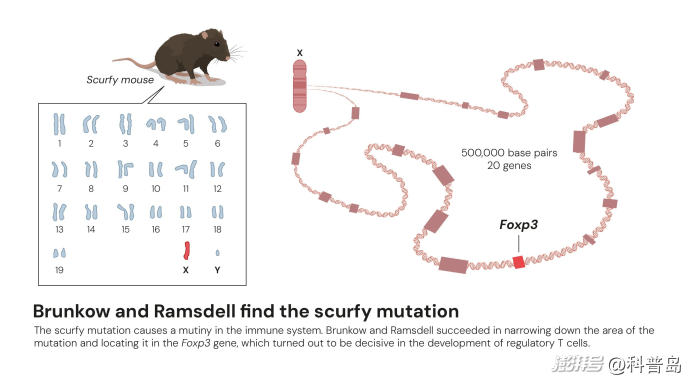

他們的研究過程如同一場精彩的刑偵過程:他們利用經典的定位克隆技術,他們像繪制犯罪地圖一樣,將導致疾病的突變范圍,一步步縮小到X染色體上一段大約50萬堿基對的區域內。繼續排查,找到大約20個基因候選者,再通過逐一測序和比對,他們最終將目標鎖定在一個當時數據庫中并無記載的新基因上。請注意時間,那時候基因測試技術才是初始階段,不能拿今天的先進程度對比當年的艱辛困難。

他們發現,scurfy小鼠的這個基因發生了兩堿基的插入突變,導致閱讀框移位并產生一個提前出現的終止密碼子,從而合成了一個殘缺且無功能的蛋白質 。由于其編碼的蛋白質結構與已知的“叉頭/翼狀螺旋”轉錄因子家族同源,他們將其命名為Foxp3 。

為了給出最后一擊,他們進行了“遺傳救援”實驗:培育出攜帶正常Foxp3基因的轉基因小鼠,再讓其與scurfy小鼠交配。結果令人振奮——導入的正常Foxp3基因,成功挽救了雄性scurfy小鼠,使它們免于自身免疫病的厄運 。這一實驗鐵證如山,證明了Foxp3突變就是致病的唯一原因。

布倫科和拉姆斯德爾沒有止步于小鼠模型。他們與全球的臨床團隊合作,將目光投向人類。很快他們便發現,在人類身上,FOXP3基因的突變會導致一種名為IPEX綜合征的嚴重自身免疫病 。IPEX是“免疫失調、多內分泌腺病、腸病、X-連鎖”的英文縮寫,這種疾病與scurfy小鼠的表型驚人地相似,患兒在生命早期就會出現嚴重的糖尿病、甲狀腺問題、致命的腸道炎癥,通常活不過嬰兒期。

這一發現至關重要,它將一個小鼠中的罕見突變與人類的致命疾病直接聯系起來,證明了Foxp3基因在維持免疫耐受方面的作用機制,也凸顯了這項基礎研究的巨大臨床價值。

插圖:布倫科和拉姆斯德爾發現多鱗屑小鼠突變 ?諾貝爾生理學或醫學委員會

多鱗屑小鼠(scurfy mouse):一種X連鎖遺傳突變小鼠模型,因Foxp3基因突變導致調節性T細胞功能缺失,引發致命的淋巴細胞增殖性疾病,模擬了人類的IPEX綜合征。

布倫科(Brunkow)和拉姆斯德爾(Ramsdell)成功縮小了突變區域的定位,并確定該突變位于 Foxp3基因 中。這一發現揭示了Foxp3基因是調節性T細胞的核心調控因子,為理解自身免疫疾病和開發免疫療法奠定了關鍵基礎。

05 【閉環】科學結論:Foxp3基因正是“調節性T細胞”的主控開關

布倫科和拉姆斯德爾的這項突破,遠不止是找到一個致病的基因那么簡單,它揭示了調節性T細胞發育和功能的主控開關。后續研究中,即2003年,坂口志文實驗證實,Foxp3正是調節他在1995年發現的CD4+CD25+調節性T細胞的關鍵基因 。

它為理解自身免疫提供了全新的遺傳和分子視角。在此之前,免疫耐受的機制大多停留在細胞層面,而Foxp3的發現將其提升到了基因和轉錄調控的精確高度。

至此,三位科學家,坂口志文、布倫科與拉姆斯德爾,完成了科學研究的一個閉環。我們再來回顧一下:

2025年諾貝爾生醫獎三位得主,圖片來源:自然雜志官網

1. 1995年,坂口志文的開創性研究

挑戰了當時認為免疫耐受僅通過胸腺內“中樞耐受”完成的傳統觀點。

發現了一類全新的、能夠保護機體免受自身免疫疾病侵襲的免疫細胞。

2. 2001年,布倫科與拉姆斯德爾的基因突破

在易患自身免疫病的“多鱗屑小鼠”中,成功定位了名為 Foxp3 的突變基因。

證明人類對應基因的突變會導致嚴重自身免疫病IPEX綜合征。

3. 2003年,三位科學家的融合結論

坂口志文完成關鍵連接:證明Foxp3基因控制著他于1995年發現的細胞的發育。

這些細胞被明確定義為調節性T細胞,負責監控免疫細胞并確保它們耐受自身組織。

06 【解謎】免疫平衡藝術:防御外敵而不傷害自身的奧秘

現在,我們來回答文章第二章節提出的謎題,人體免疫系統如何準確分辨敵我,做到既不放過敵人,也不誤傷自己人呢?

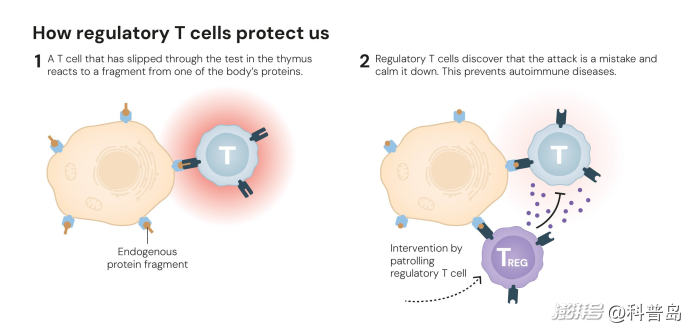

我們的免疫系統擁有一套精密的雙重保險:

第一重(中樞免疫耐受):胸腺好比“中央軍校”,每個T細胞都必須在這里學習識別敵我,那些表現出對自身組織有過度攻擊傾向的都會被勒令清除。

第二重(外周免疫耐受):同時,“中央軍校”也專門培養出一類出生就佩戴著CD4和CD25分子“徽章”的調節性T細胞,它們的職責就是時刻監控那些“逃兵”,維持著免疫系統的秩序與和平。

插圖:調節性 T 細胞如何保護我們 ?諾貝爾生理學或醫學委員會

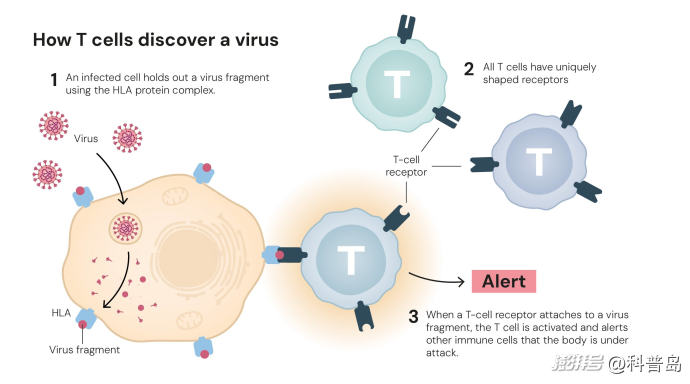

免疫細胞即我們最熟知的白細胞,主要包括T細胞、B細胞和各種吞噬細胞等,其中T細胞的角色相當關鍵。

我們先來了解一下T細胞。T細胞種類很多,常見的包括殺傷性T細胞、輔助性T細胞和調節性T細胞等類型。殺傷性T細胞產生毒劑來殺死其靶標。輔助性T細胞刺激B細胞產生針對靶標的抗體,并刺激殺傷性T細胞變得活躍。調節性T細胞抑制免疫反應,控制系統以防止過度活躍。所有T細胞都在心臟頂部的胸腺中成熟,并通過血管和淋巴管運輸到全身,大多數駐留在淋巴結中,等待被激活以對危險做出反應。當檢測到威脅時,T細胞會繁殖成一支T細胞大軍,追捕并殺死威脅細胞。

在免疫系統中,輔助性T細胞不斷巡邏全身,一旦發現入侵微生物,會警示其他免疫細胞共同發起攻擊;殺傷性T細胞則負責清除被病毒或其他病原體感染的細胞,以及腫瘤細胞。其中的調節性T細胞已被公認為免疫穩態的核心調控者,持續監控其他免疫細胞的活性,確保免疫反應精準而適度,避免誤傷正常組織。

T細胞如何發現病毒 ? 諾貝爾生理學或醫學委員會。

那為什么會誤傷自己呢?原來,所有T細胞表面都有特殊的T細胞受體,T細胞受體的特殊之處在于它們像拼圖一樣,每個受體的形狀都不同,由許多基因隨機組合而成。理論上,人體可以制造超過一千萬億種不同的T細胞受體。

這群數量龐大、形狀各異的T細胞可以確保在被不同微生物入侵時,總有一些T細胞受體能夠進行準確識別。

但機體在制造如此多樣的T細胞受體的同時,也不可避免地會產生能識別自身組織成分的T細胞受體。調節性T細胞要來發揮調控作用了,否則免疫系統可能會失控,導致嚴重的自身免疫疾病。

這下終于明白了吧!既不放過敵人,也不誤傷自己的“二分法”了吧,講究一個平衡調和,這是不是有點哲學的味道呢!

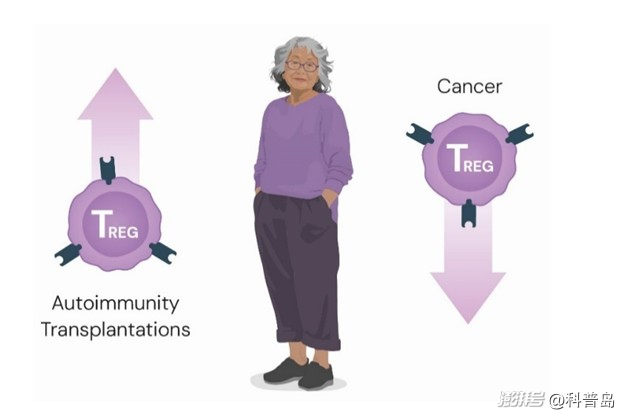

插圖:調節性T細胞(Tregs)醫學應用 ?諾貝爾生理學或醫學委員會

07 【破局】未來前景:從基礎科學到醫學革命的轉化之路

這場跨越 30 年的科學接力,不僅揭示了免疫系統的內在機制,更點燃了人類攻克自身免疫病的希望之光。調節性T細胞(Tregs)具有巨大臨床潛力,但其治療應用仍在早期階段。截至目前,已有 200 多項臨床試驗涉及 Tregs,研究目標包括哮喘、炎癥性腸病、皮膚疾病,以及器官移植和癌癥的治療。

自身免疫病的“免疫校準”:通過增強Treg功能,使用低劑量白介素-2(IL-2),讓重度特異性皮炎患者,如紅斑狼瘡等患者的癥狀緩解率大大提高。此外,針對Ⅰ型糖尿病、類風濕關節炎等疾病的Tregs相關療法也正在探索中。

器官移植的“免疫和解”:目前器官移植患者需要終身服用免疫抑制劑,副作用巨大。新思路是從患者體內提取Tregs,在體外進行“擴軍”或“特訓”,然后回輸到體內,從而調節免疫反應,促使機體接受移植器官。

癌癥治療的“破壁行動”:研究的核心是如何只“關閉”腫瘤內部或周邊的Tregs。因為系統性地清除全身的Tregs會引發自身免疫病,科學家正在研究如何 “策反” 這些 Treg 細胞,讓免疫系統重新攻擊腫瘤。最新的研究技術已經發表,能做到精準識別并耗竭腫瘤內的Tregs。

坂口志文獲得諾獎后,他通過媒體表示,在日本針對已進入癌組織的調節性T細胞的抗體藥物的臨床試驗已于2022年開始。幾家制藥公司正在海外開發。“目前,大約 30% 的人使用癌癥免疫治療藥物有效,但通過結合具有不同效果的各種治療方法,我們希望在不久的將來治愈 50%~60% 的人。”他還說,“免疫反應不太強也不太弱,如果我們能用調節性T細胞輕松提升或降低免疫系統,并將其應用于癌癥和過敏的治療,這將是一種理想的醫學治療方法。 這是我未來的目標。”

08 【尾聲】仍有未解:前方還有未攻克的謎題

毫無疑問,中國科研團隊在Treg調節性T細胞(Treg)的前沿應用方面,也有多項令人矚目的前沿成果,涵蓋了從新細胞亞群的發現、創新治療技術的開發,到針對重大難治性疾病的臨床探索等多個方向。此文不作列舉。

當然,前方還有未攻克的謎題。比如,調節型T細胞也可能失準,許多癌癥之所以持續發展,就是因為癌細胞發展出蒙騙調節型T細胞的方式,使得調節型T細胞阻止殺傷性T細胞對癌細胞的攻擊。 為何如此? 目前還未有準確答案。

對于科學家來說,有問題就是新方向,也許,未來的諾獎將迎來一個更巨大的進步!

本文在科普新媒體平臺“蝌蚪五線譜”刊發,經授權發布。

撰文/雷永青

策劃:劉穎 張超 李培元 楊柳

審核:湯波,中國科普作家協會會員,生物化學與分子生物學博士,研究館員,南方周末特約撰稿人,長期跟蹤報道諾貝爾科學獎獎項解讀

參考資料:

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/press-release/

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information/

https://www.ucir.org/immunology-101/lesson_3

https://www.ucir.org/immunology-101/what_is_cancer_immunotherapy

https://www.sankei.com/article/20251006-YTUHIYJHJZN2PC4WFUIY3R5RIM/

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251006002697-260408?chdtv

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司