- +1

大學2025|對話陳學庚院士:農業智能化不是目的,通過智能化讓農民掙到錢才有意義

【編者按】

在人工智能與人形機器人的一騎絕塵中,中國大學迎來2025。

2025年,注定要成為變革的年份。是以戰略敏捷贏得戰略主動,還是在延誤中錯失轉型機遇,中國大學踏上征途。

人工智能技術如何賦能學科建設?人工智能技術給創新人才培養帶來哪些啟示?澎湃新聞特推出“大學2025”專題,以深入探討人工智能時代的大學之變。

近日,農業機械設計制造專家、中國工程院院士、石河子大學教授陳學庚在接受澎湃新聞專訪時表示,人工智能說得再好,但不和農機裝備不和生產一線結合起來,就是空的。關鍵是通過人工智能把農機的使用可靠性和耐用度提升起來,提升以后讓農民有好機可用。他認為,通過人工智能更重要的是提高效率、降低成本,讓產量更高。單獨談智能化沒有意義,通過智能化讓農民掙到更多的錢才有意義。

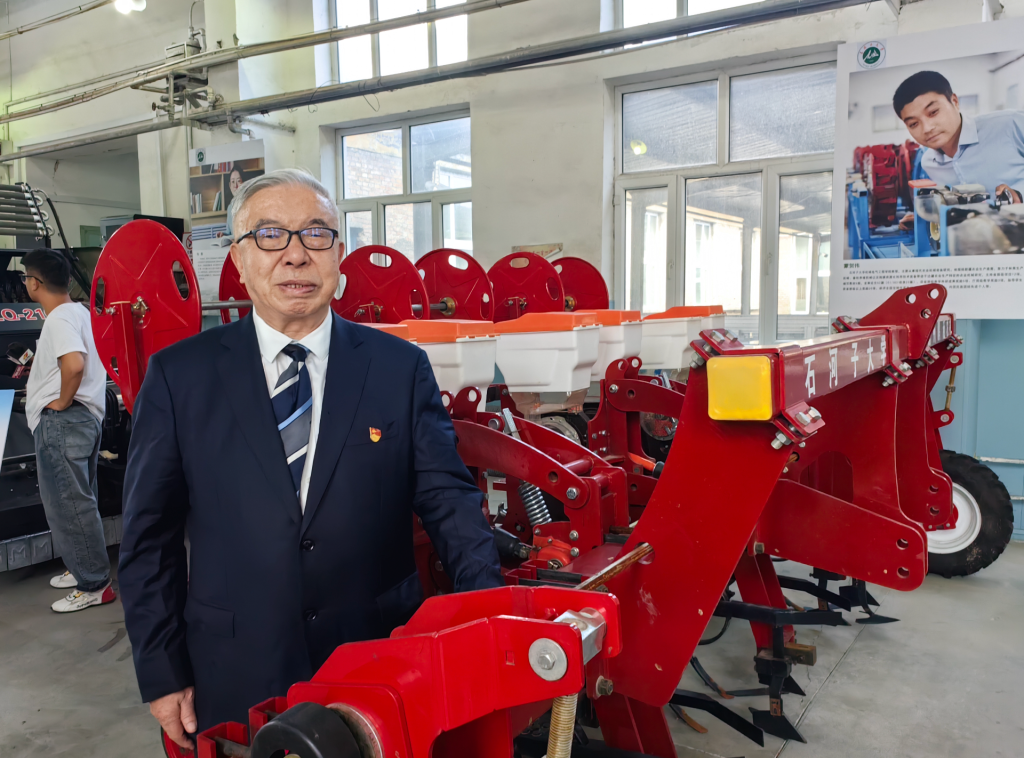

農業機械設計制造專家、中國工程院院士、石河子大學教授陳學庚。澎湃新聞記者 劉璐 攝

“我想中國農業未來發展,一句話吧,發展更美好。”近日,中國工程院院士陳學庚在接受澎湃新聞專訪時感言。

陳學庚江蘇泰興人,今年78歲,農業機械設計制造專家、中國工程院院士、石河子大學教授。13歲時他隨父母來到新疆支邊,一直扎根新疆一線,已連續從事農機研究和推廣工作58年。目前,他在新疆石河子大學從事科學與人才培養,研究方向是旱田農業機械關鍵技術與裝備。

1964年,陳學庚考入原新疆兵團奎屯農校學習農業機械,立志改變新疆落后的農業面貌,解放農民的雙手。上世紀80年代,他帶著團隊成功研制出鋪膜播種機,使日工效達120-150畝,相當于300個人工。這項技術助推新疆兵團皮棉畝產從1982年的38.6公斤提高到1994年的82公斤,為新疆棉花生產帶來第一次飛躍,成果于1995年獲國家科技進步一等獎。

陳學庚團隊又成功研制出膜下滴灌精量播種機,這項技術支撐新疆兵團皮棉畝產從1994年的82公斤進一步提升到2014年的155.7公斤,帶來新疆棉花生產的第二次飛躍,該成果在2008年獲國家科技進步二等獎。僅有中專學歷的陳學庚,憑借數十年的鉆研,解決了無數實際生產難題,其研發的農機以“便宜、好用”著稱,被農戶親切稱為“傻瓜機子”。2013年,陳學庚當選為中國工程院院士。

近日,在石河子大學澎湃新聞見到了頭發花白的陳學庚,他身著一身黑色的西裝,站在曾經參與研發的農機前接受采訪。采訪中,陳學庚數次提到要讓農民增收,在他看來只有農民收入提高了,糧食產量才有保障。

同樣,采訪中陳學庚也提到了當下最火的人工智能。他認為,要把智能裝備和傳統農機結合起來,有人可以人機結合,沒有人也可以自動作業。通過人工智能不只是解放勞動力、節省成本,更重要的是提高效率、降低成本,讓產量更高。單獨地談智能化是沒有意義的,通過智能化讓農民掙到更多的錢才有意義。

談到未來“農民”這一職業,陳學庚總結,未來的農民不再是面朝黃土背朝天的狀態,是有知識的,博士生去種地是常態,種地用的裝備就是智能化裝備。

對于土地、對于農業,陳學庚傾注了畢生的心血。他表示,目前最放不下的就是,“我們這一批人的后邊要(有人)能夠把這份事業接續上。”

以下為澎湃新聞與陳學庚的對話。

國內農機的使用可靠性和耐用度仍需提升

澎湃新聞:您青年時期親身經歷了農業生產“面朝黃土背朝天”的艱辛。是什么具體的經歷,讓您最終將“用機械解放農民勞動力”確立為自己的志向?

陳學庚:我老家是江蘇泰興的,13歲我就隨我父母來新疆兵團支邊了,我們家是姊妹5個人,我老四,我比我母親要小36歲。我初中畢業直接考的是中專,那時候直接選的就是農機,因為農機能夠提高種地的效率。那時候對農機比較羨慕,一干活犁地的時候一臺拖拉機帶著一臺犁子,一天下來就能干到一兩百畝地,如果農民自己犁地,那個是很慢的,一天就是一兩畝地。那會兒覺得解放勞動力、解放雙手特別重要。

澎湃新聞:您設計的農機以“皮實耐用”著稱,深受農民歡迎。在當今追求智能化、迭代速度極快的時代,您如何看待“耐用性”與“技術更新”之間的平衡?

陳學庚:使用可靠性和耐用度這個是最關鍵的。智能化程度再高,如果使用可靠性和耐用度上不去也不要的。中國農業機械為啥在國際上的話語權不強?關鍵的節點就是使用可靠性和耐用度上不去,關鍵的時候它就掉鏈子。

比如說畜牧機械里面的割草,割苜蓿的時候有一個最佳收獲期,在那個時間點上苜蓿的蛋白質含量最高,如果說收獲季節出了問題,從割倒、晾曬整個過程就耽誤時間了,一耽誤時間苜蓿營養的流失不是幾個作業費可比的。

澎湃新聞:當前高端農機領域如大馬力發動機、智能控制系統等,仍大量依賴進口。您如何看待這種“卡脖子”風險?

陳學庚:目前,我們國內的發動機做得很不錯,馬力段的話也是從比較低到比較高都有。但和世界上的王牌相比,關鍵是使用可靠性和耐用度上面還存在一定的差距,這一塊中國要趕上去。

國內農機與國外農機存在差距的核心點就是使用可靠性和耐用度,性能的研制差別不大,都可以達到指標要求,但實際使用中故障率(國內)明顯的高,一出故障就不能使用了,所以重點還是要提高農機的使用可靠性和耐用度。

澎湃新聞:中國農業面臨著耕地規模小、地形復雜、經營分散的現狀,這與大型、智能農機的廣泛應用存在一定矛盾。您認為應如何破解這一難題?

陳學庚:這個沒關系,通過土地流轉和政策的實施,把合作社建立以后,通過土地流轉,通過土地高標準建設,可以小塊并大塊。另外這也是個長期的工作,不能一下子達到這個要求。像河南、山東大平原(的面積)也是很大的,先從好干的干起,難啃的骨頭往后放。另外要用經濟杠桿來撬動,干什么能掙到錢,老百姓才愿意干。當然,有些土地不用非要去做糧食生產。

澎湃新聞:您認為農業機械工程這門學科在新時代所蘊含的獨特魅力與戰略價值是什么?

陳學庚:農業機械化保障國家糧食安全。現在說糧食生產、食品生產不實行機械化,可能是不成事兒的。但是實現機械化生產,最終還是需要經濟杠桿撬動,讓干這件事的人能掙到錢。收入高大家都愿意干,糧食生產才會有保障。就像新疆過去為推行滴灌節水這項工作,一畝地補貼200元,當時不補貼沒人用(這個技術),現在不補貼大家都用,因為用了以后投入更少,掙錢更多,這就是用經濟杠桿調動。目前新疆耕地面積約1億600萬畝,光滴灌面積就有7,000萬畝。

研發人工智能要以提高產量和效益為突破口

澎湃新聞:當前人工智能發展非常迅猛,人工智能與農業結合方面,您是如何看待的?

陳學庚:人工智能說得再好,但不和農機裝備不和生產一線結合起來,是空的。關鍵是通過人工智能把農機的使用可靠性和耐用度提升起來,提升以后讓農民有好機可用,現在中國的農機低端產品在互相競爭,高端產品是農機研究的弱項。

通過智能化技術和傳統農機相結合,最終達到有好機可用的目標,也就是可靠性、耐用度和操作舒適性的性能都上去了,老百姓都愛用。如果不好用,機器再便宜也沒用。現在老百姓的眼光都變了,不是說誰便宜就買誰的,重點是追求好用、耐用。

比如多功能機器人,就是把智能裝備和傳統農機結合起來了,有人可以人機結合,沒有人也可以自動作業,另外如地形感知等功能都可以通過多功能機器人實現。

最關鍵的是產量的提高,我用了能掙到更多錢,這才是硬道理。研發人工智能最終是以提高產量和效益為突破口,這是我們正需要的。通過人工智能不只是解放勞動力、節省成本,更重要的是提高效率、降低成本,讓產量更高,要在農民最根本的需求上做研發,不能無針對地進行。

澎湃新聞:農業機械化的目標之一是減少人工,在您想象的未來圖景中,“農民”將是一種怎樣的職業?

陳學庚:簡單說,未來的農民不像過去那樣,不再是面朝黃土背朝天的狀態,他是有知識的。博士生去種地是常態,也就是說他種地的時候,他使用的裝備就是智能化裝備了。

另外(種地)面積不是小面積的了,而是通過合作組織,農民種地的面積會明顯增加。土地面積增加以后,通過大機械精耕細作糧食產量一定會高。增產后收入就會增加,核心就是增加收入。農民這個職業如果干好了收入很高的,如果收入非常低農民也會干著干著就不干了。說根本的機械化、規模化、智能化,就是要讓農民能掙到更多的錢。

澎湃新聞:種地過程中加入人工智能,未來農業化場景中會不會完全不需要人力參與進來?

陳學庚:完全智能化是做不到的,就是機器壞了也需要人去修。要去搞智慧農業,不是說非得要無人化,講究那個干什么,就是要講究有好機器可用。另外通過感知、無人機等一系列科技的加入,把田間信息把握得更準,比如無人機到棉田飛了一圈,看哪個地方葉子發黃,這就證明缺肥了,在這個地方一施肥一灌水,作物就緩過來了。包括機械化、包括對作物進行信息感知,知道作物是處于什么狀態,這就是智能化的作用。只是單獨地談智能化是沒有意義的,通過智能化讓農民掙到更多的錢,才有意義。

中國農業未來發展會更美好

澎湃新聞:您多次提到讓農民掙到更多的錢,很關注農民收益這個問題,為什么您會特別關注這點?

陳學庚:農民掙不到錢,他是不干的。我們自己掙不到錢,還讓你去干活,我們心里也是有想法的。讓老百姓種地,就要讓老百姓有收獲,收獲大了他就干,收獲小了他就不干,就是這樣,任何事都要用經濟杠桿來撬動。

澎湃新聞:作為一位為中國土地奮斗了一輩子的老科學家,您內心深處最放不下的一份牽掛是什么?

陳學庚:最放不下的就是,我們這一批人的后邊要能夠(有人)把事業接續上,人總是要走的,我們這些人就算是干得再好,后邊如果我們離開了,沒人來接續是個最大的遺憾。

澎湃新聞:您對中國農業未來有沒有一個暢想?

陳學庚:我想中國農業未來發展,一句話吧,發展更美好。因為現在中國農業往上面沖的勢頭還是很強的,18億畝土地讓中國人現在可以說是吃得好、吃得上、吃得安定,后面的話再把一些農業的危害和其它的不利因素剔除的話,大家不是都放心了嘛。其他還求什么?有飯吃,吃得好,吃得安全,大家都高興了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司