- +1

第五代半導體會是誰?

從支撐起計算機革命的第一代硅基半導體,到開啟光電子與新能源時代的后續幾代材料,每一次代際更替都在通信、能源、計算等關鍵領域掀起跨越式變革浪潮。

深入解析前四代半導體材料的特性、應用場景及代際更替背后的邏輯,不僅能讓我們清晰把握半導體發展的歷史脈絡,更能為推測第五代半導體的可能方向提供關鍵依據。

01

從第一代到第四代:半導體材料的迭代之路

第一代半導體材料是人類最早規模化應用的半導體類型,主要是硅(Si)與鍺(Ge)兩種元素半導體。其中,硅材料憑借1.12eV的禁帶寬度、地殼儲量豐富(約26.4%)及成熟的制造工藝優勢,在集成電路、計算機、通信設備等現代電子工業領域確立核心地位。

第二代半導體材料是20世紀八九十年代伴隨移動通信和光纖通信發展而興起的化合物半導體材料,以砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)為主要代表。這類材料因具有高頻、高速及大功率特性,適用于制造微波器件、毫米波器件及發光電子器件,逐步突破傳統硅基材料的性能限制。其禁帶寬度介于第一代與第三代半導體之間,主要用于衛星通訊、移動通信、光通信等領域,光通信系統中的半導體激光器及5G毫米波系統均依賴該材料。

二十一世紀以來,以氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)為代表的第三代半導體材料開始嶄露頭角。第三代半導體材料具有更寬的禁帶寬度、更高的導熱率、更高的抗輻射能力、更大的電子飽和漂移速率等特性,更適合于制作高溫、高頻、抗輻射及大功率電子器件,在光電子和微電子領域具有重要的應用價值。市場火熱的5G基站、新能源汽車和快充等都是第三代半導體的重要應用領域。

第四代半導體是超禁帶半導體,主要有兩個方向,一類是以氧化鎵為代表的超寬禁帶半導體,另一類是銻化物半導體窄禁帶半導體。

那么第五代半導體會是啥?

02

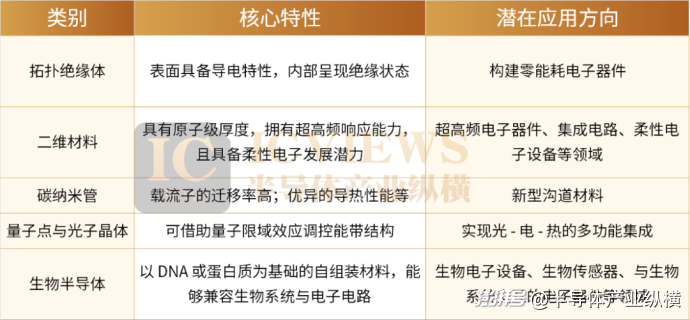

拓撲絕緣體:零能耗電子器件的希望

拓撲絕緣體是一種具有特殊電子結構的新型量子材料,其最顯著的特性是表面或邊界具有導電態,而內部則呈現絕緣態,這種獨特的“體相絕緣-表面導電”量子特性使其被視為下一代超低功耗芯片的核心材料。

從物理機制來看,拓撲絕緣體的表面導電態是由材料的拓撲性質決定的,具有拓撲保護特性,即不易受到材料表面缺陷、雜質等因素的影響,電子在表面傳輸時幾乎沒有散射,能夠實現無耗散傳輸,這意味著基于拓撲絕緣體制造的電子器件可以大幅降低能量損耗,解決傳統半導體器件因電子散射而產生的發熱問題。此外,拓撲絕緣體的表面電子還具有自旋-動量鎖定特性,即電子的自旋方向與動量方向存在固定的對應關系,這一特性為自旋電子器件的研發提供了新的思路,有望實現更高密度、更快速度的信息存儲與處理。

03

二維材料:摩爾定律的破局關鍵

二維材料是指在一個維度上具有納米尺度或原子尺度厚度,而在另外兩個維度上具有宏觀尺度的片狀材料,典型代表包括石墨烯、二硫化鉬(MoS?)等。原子級的厚度賦予了二維材料獨特的電學、光學和力學性能。

面對摩爾定律逼近物理極限的全球性挑戰,具有單個原子層厚度的二維半導體是目前國際公認的破局關鍵,科學家們一直在探索如何將二維半導體材料應用于集成電路中。實際上,二維材料已被添加到IMEC邏輯縮放路線圖中。

十多年來,國際學術界與產業界已掌握晶圓級二維材料生長技術,成功制造出擁有數百個原子長度、若干個原子厚度的高性能基礎器件。但此前國際上最高的二維半導體數字電路集成度僅為115個晶體管,由奧地利維也納工業大學團隊在2017年實現。核心難題在于,要將這些原子級精密元件組裝成完整的集成電路系統,依舊受制于工藝精度與規模勻性的協同良率控制。

今年早些時候,復旦大學集成芯片與系統全國重點實驗室周鵬、包文中聯合團隊成功研制全球首款基于二維半導體材料的32位RISC-V架構微處理器“無極(WUJI)”。該成果突破二維半導體電子學工程化瓶頸,首次實現5900個晶體管的集成度,是由復旦團隊完成、具有自主知識產權的國產技術,使我國在新一代芯片材料研制中占據先發優勢,為推動電子與計算技術進入新紀元提供有力支撐。

04

碳納米管:新型溝道材料

在半導體器件中,溝道是電子或空穴傳輸的關鍵區域,溝道材料的性能直接決定了器件的開關速度、驅動電流、功耗等關鍵指標。隨著半導體制程不斷逼近物理極限,傳統硅基溝道材料的性能提升空間逐漸受限,因此,研發新型溝道材料成為提升半導體器件性能的關鍵突破點,也是第五代半導體研究的重要方向之一,其中碳納米管(CNTs)是最具代表性的新型溝道材料。

早在2007年,碳基納電子學就被提出可能成為下一代電子技術。主要原因如下:(1)碳與硅為同一主族元素,具有很多相似的化學性質;(2)CNTs長度為幾百納米,器件中電子輸運呈現完美的彈道結構,能量的利用率高;(3)超薄的導電通道,載流子的遷移率高,在小于10nm技術節點下,使得超尺度FET的短通道效應最小化;(4)優異的導熱性能。然而,制備碳納米管集成電路的前提是實現CNTs具有超高的半導體純度、合適的密度、排布方向一致等條件,制造出符合要求的碳納米管材料,是碳管電子學所面臨的巨大挑戰。

碳納米晶體管是以碳納米管為核心溝道導電材料制作的晶體管,其性能已突破傳統硅基晶體管限制。2016年,美國威斯康星大學團隊研制出1英寸碳納米晶體管,通過聚合物替代金屬納米管技術,將金屬雜質含量降至0.01%以下,解決了導電性能瓶頸。2025年最新進展中,北京大學團隊開發出90nm集成碳納米管氫氣傳感器,MIT則利用14000多個碳納米管制成16位微處理器。此類晶體管在抗輻照集成電路等領域展現應用潛力,但仍面臨制造工藝優化等挑戰。

05

量子點與光子晶體

量子點是一種納米級別的半導體,通過對這種納米半導體材料施加一定的電場或光壓,它們便會發出特定頻率的光,而發出的光的頻率會隨著這種半導體的尺寸的改變而變化,因而通過調節這種納米半導體的尺寸就可以控制其發出的光的顏色,由于這種納米半導體擁有限制電子和電子空穴(Electron hole)的特性,這一特性類似于自然界中的原子或分子,因而被稱為量子點。

光子晶體是指具有光子帶隙(PhotonicBand-Gap,簡稱為PBG)特性的人造周期性電介質結構,有時也稱為PBG光子晶體結構。所謂的光子帶隙是指某一頻率范圍的波不能在此周期性結構中傳播,即這種結構本身存在“禁帶”,可用于控制光子的發射、傳輸和反射。光子晶體體積非常小,在新的納米技術中、光計算機、芯片等領域有廣泛的應用前景。

量子點與光子晶體的結合,能夠實現光-電-熱的多功能集成,在光電子器件領域具有廣闊的應用前景。

06

生物半導體

生物半導體是一種基于生物分子(如DNA、蛋白質)的新型半導體材料,其核心特點是能夠將生物系統與電子電路相兼容,實現生物信號與電子信號的高效轉換和交互。例如,蛋白質具有獨特的分子結構和電學特性,可用于制備生物半導體器件,如蛋白質存儲器件,利用蛋白質分子的電荷存儲特性實現信息的存儲,具有高密度、低功耗、生物相容性好等優點。

07

總結

第五代半導體的發展正處于探索與起步階段,拓撲絕緣體、二維材料、新型溝道材料、量子點與光子晶體、生物半導體等候選材料各具特色,都有望在未來的科技發展中扮演重要角色。

雖然目前這些材料仍面臨著諸多技術挑戰,但隨著研發的不斷深入和技術的持續突破,第五代半導體必將為人類科技帶來新的變革,推動通信、能源、計算、生物醫學等領域實現跨越式發展。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司