- +1

“月亮”出沒上海

一輪海上明月融入世紀公園的自然綠意,隱身在上海當代藝術博物館的一樓大廳,穿過地鐵人民廣場站的流動脈搏,棲落于南翔古鎮的青磚黛瓦間,點亮西岸夢中心的濱江夜生活……

中秋將至,上海當代藝術博物館(PSA)策劃呈現的特別城市藝術項目“月來月美”正在上海城市空間中發生。該項目邀請了三組本地建筑師與來自上海徐匯、崇明等地區的非遺傳承人共創了五處城市展亭,將中秋佳節的皎潔月色和美好愿景,綴入上海的城市肌理。

GATE M西岸夢中心親水平臺《月滿》;項目策劃與呈現:上海當代藝術博物館 展亭設計:是所SHISUO 展亭共創:徐匯楓林“上海剪紙”非遺傳承人石勤玲

據悉,“月來月美”,以即將到來的中秋節為契機,以城市中建筑和非遺融合的展亭為載體,通過當代建筑與設計,將滬上傳統節日文化與非遺技藝進行煥新,為市民與游客打造在上海歡度傳統佳節的非凡感受,體驗“不一樣的月光”。

在徐匯西岸夢中心的親水平臺上,“是所SHISUO”與徐匯楓林“上海剪紙”非遺傳承人石勤玲合作的《月滿》展亭,以亞克力重構剪紙的玉兔群像。兔子們跳躍、回望、追逐,仿佛從敦煌壁畫的“三兔圖”中奔騰而出。

《月滿》細節,攝影:撒尼夫。圖片由是所SHISUO提供。

西岸夢中心也是今年國慶假期,最具人氣的夜間目的地之一。親水平臺上的這輪“滿月”相遇,猶如進入一場劇場化的月相演繹。那一刻的圓滿,不只是空間的偶遇,更是文化記憶里關于團圓的共鳴。

夕陽下的《月滿》

在上海當代藝術博物館一樓大廳,毛竹腳手架與崇明土布相遇,《美術館里的月光》展亭由非遺傳承人宋榮耀用針腳在藍靛布上縫制出水鳥與月色的圖案。舊家具、布藝月亮與補丁織物交織在一起。這里的月亮不再是高懸天際的符號,而是可觸可感的日常記憶,搖曳在竹架之上,也搖曳在人們心頭。

上海當代藝術博物館《美術館里的月光》;項目策劃與呈現:上海當代藝術博物館 展亭設計:上海彥文建筑設計工作室 展亭共創:崇明線帶編織技藝非遺傳承人宋榮耀

在世紀公園半月形草坪上,HCCH合塵建筑打造的《月桂》展亭,將藤蔓般的金屬網架與輕盈織物編織成一輪半透的圓月。崇明“灶花”非遺傳承人張倫現場繪制的桂花紋樣,則在草地和展亭間生長,仿佛時光鏡子里的花影流轉。

上海世紀公園半月形草坪《月桂》;項目策劃與呈現:上海當代藝術博物館 展亭設計:HCCH合塵建筑 展亭共創:“崇明灶花”非遺傳承人張倫

人民廣場地鐵站換乘大廳的《月奔》是所SHISUO與石勤玲攜手完成。兔子剪影圍繞著一輪明月如走馬燈般旋轉,地鐵人潮與報站聲為其伴奏,觀者抬頭望見玉兔飛奔的瞬間,仿佛在日常的都市脈搏里,重新發現了屬于公共神話的溫柔一隅。

上海地鐵人民廣場站換乘大廳《月奔》;項目策劃與呈現:上海當代藝術博物館 展亭設計:是所SHISUO 展亭共創:徐匯楓林“上海剪紙”非遺傳承人石勤玲

彥文建筑在南翔古鎮的東塔下沉式廣場,用鋼筋與布燈籠搭建起《追月》展亭。它既是“南翔小籠”的褶皺,也是桂枝的弧線,更是玉兔額上的花鈿。夜幕降臨,布燈籠散發的溫暖光輝,點亮青磚黛瓦,成為城市夜色中最具煙火氣的“月光”。

南翔古鎮,東塔前下沉式廣場《追月》;項目策劃與呈現:上海當代藝術博物館 展亭設計: 上海彥文建筑設計工作室

在八天假期內,上海當代藝術博物館圍繞“奇趣、巧手、傳唱、身動”四大主題,于展亭點位推出豐富多彩的上海非遺與手工藝體驗活動。市民、游客可近距離體驗上海絨繡與木版水印的細膩精巧,讓江南絲竹、評彈與滬語童謠聲聲入耳,更可在城市綠意中從容起勢,體會太極拳的剛柔并濟。九零后新銳設計工作室STUDIO MONANA為項目特別開發的三款手工藝體驗包也將于展期內限定投放至城市的公共和文化服務空間之中,通過手作體驗親自感受當代化的中秋味。

長假期間,上海當代藝術博物館《美術館里的月光》中,參觀者正在體驗布藝非遺

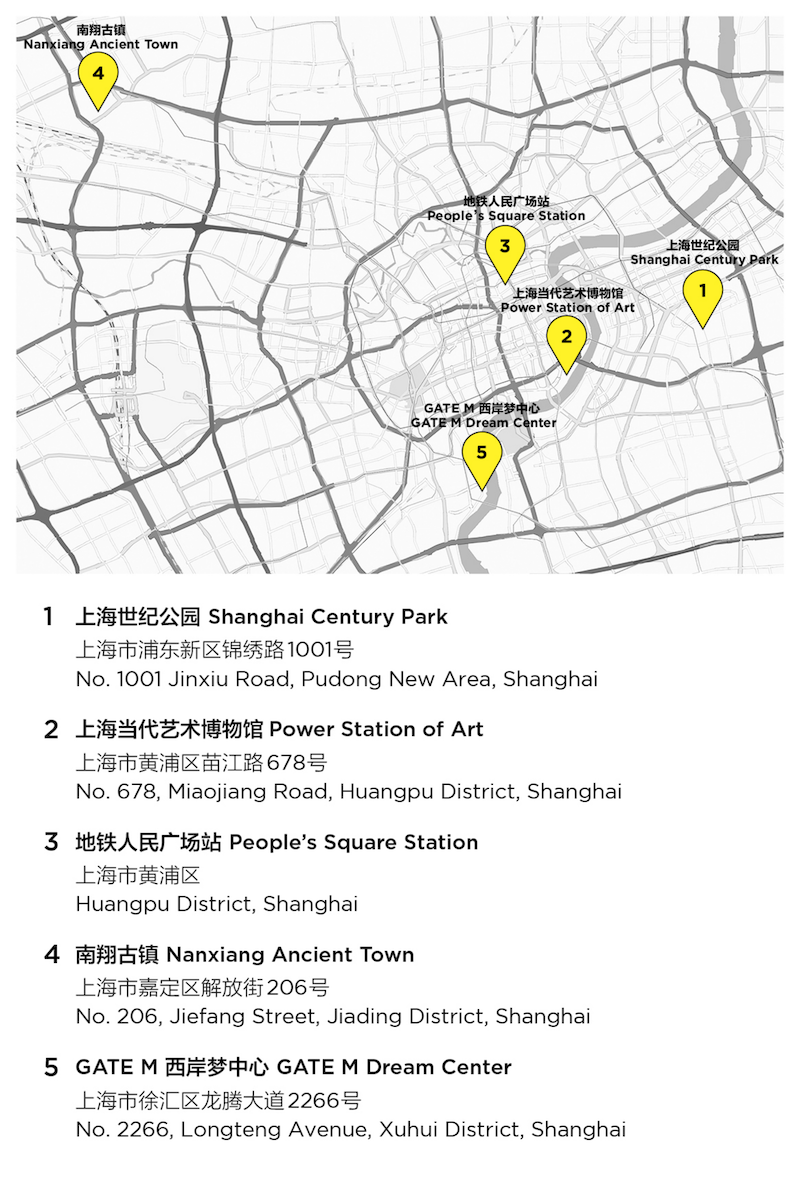

附:“月來月美”城市藝術項目五處城市展亭地圖

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司