- +1

是誰殺死了500元月餅禮盒?

又到中秋,當你刷到“豆橛子月餅日銷30萬粒”的熱搜時,千萬別驚訝。這僅僅是今年月餅江湖的冰山一角——從山東把子肉到安徽臭鱖魚,從長沙臭豆腐到西安油潑辣子,各地特色菜正以意想不到的方式“鉆”進月餅皮里。

不僅如此,年輕人開始在家把漢堡、蛋黃派塞進模具,“萬物皆可月餅”的DIY風潮席卷社交網絡。

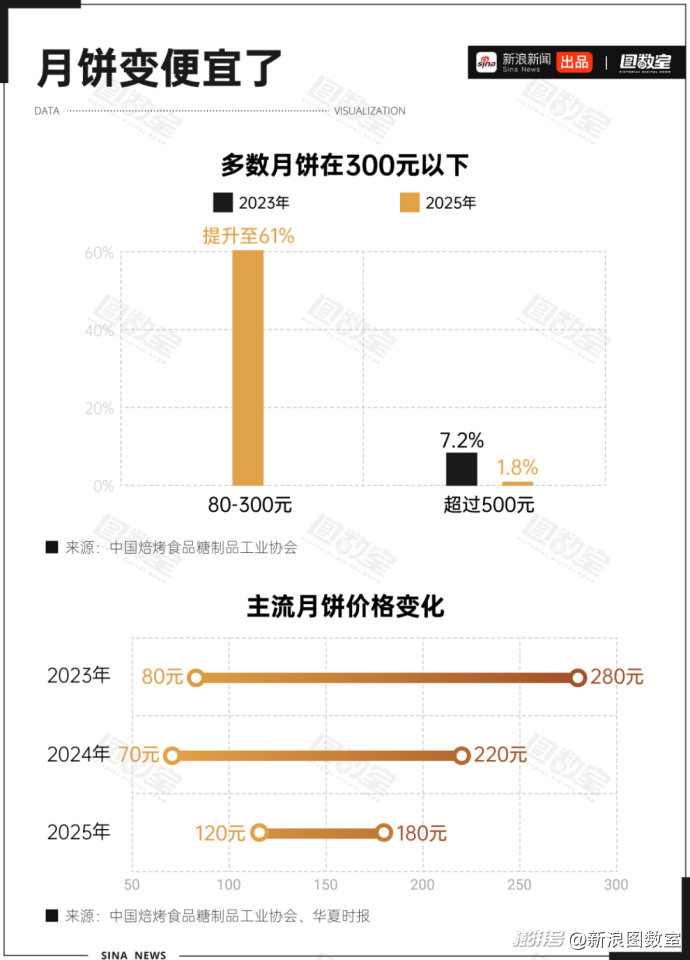

然而,在這片熱鬧背后,數據卻講述著另一個故事:仍有超過四分之三的消費者最終選擇傳統口味的月餅。中秋前夕銷售額同比下降超45%,主流價格區間收縮至120-180元,曾經風光無兩的500元以上禮盒幾乎退出市場。

當月餅從“節日專屬”變成半數消費者眼中的“日常零食”,當廠商絞盡腦汁創新卻難擋整體市場理性回歸,這場持續多年的“月餅大戰”究竟在爭奪什么?

中秋將至,今年的月餅又出了新花樣。

各地商家瞄準地域特色和社交屬性,推出了一系列“黑暗料理”月餅。首先是山東豆橛子月餅,日產量高達30萬粒,上線即售罄。網友調侃“躲過了豆橛子的夏天,沒躲過豆橛子的中秋”。安徽臭鱖魚、長沙臭豆腐、西安油潑辣子緊隨其后,從菜變身月餅內餡,要和豆橛子一分高低。

《2025中國月餅行業白皮書》顯示,今年創新品類月餅占比達35.7%,成為市場增長主力。創新品類的高顏值、高口感、高互動性成為吸引年輕消費者的關鍵。

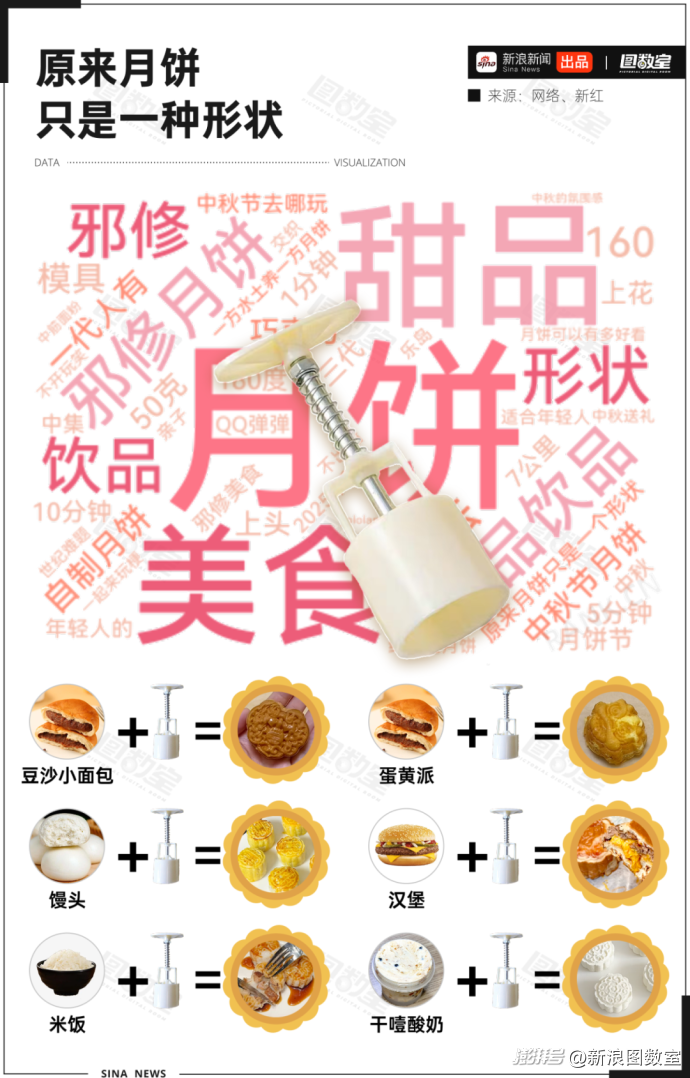

除了餡料的創新,年輕消費者也在爆改月餅。網友們拿起月餅模具,將漢堡、蛋黃派、豆沙包等各種不相干的食物壓成月餅的形狀,“不管它之前是什么,從月餅模具里出來,它就是月餅。”

風潮之下,更出現了 “懶人月餅” 的進階玩法。美食博主們分享教程:用面包片包裹豆沙餡,壓模后刷上蛋液,再用空氣炸鍋烘烤,幾分鐘就能制作出兼具月餅形狀與烘烤風味的“月餅”。

這股“萬物皆可月餅”的潮流讓“邪修月餅原來月餅只是一個形狀”等話題在社交媒體上討論量激增。

盡管豆橛子、臭鱖魚等“黑暗料理”月餅和“邪修月餅”在社交媒體上賺足了眼球,但消費者的月餅消費依舊更為“傳統”。

數據顯示,在月餅口味偏好調查中,77.6%的消費者表示會購買傳統口味,這充分證明,無論市場如何創新,廣式蓮蓉蛋黃、蘇式鮮肉、五仁等經典味道,始終是連接人們中秋情感的核心載體,是節日餐桌上“沉默的大多數”。

所以,別看網上各種奇葩口味的月餅吵得熱鬧,但真正到了買的時候,大多數人選擇的還是那些經典的老口味。那些獵奇口味,更像是商家為了吸引大家關注而造的“話題”。

月餅廠商這般絞盡腦汁折騰新花樣,究竟是為了博眼球,還是被逼無奈尋找新出路?

2025年數據顯示,月餅市場正經歷結構性轉變。

據監測,月餅的中秋前夕銷售額同比下降超45%,同時全國1-8月銷售額達426億元。電商平臺用戶調查表明,超過半數消費者已將月餅視為“日常零食”而非節令禮品,這使得中秋節點銷量被稀釋,以往集中爆發的節前消費顯著平緩。

雖然月餅銷量分散到了全年,但不可否認的是,月餅市場整體已經不復當年的野蠻生長,從頭部企業年報數據可見,月餅市場正從“高溢價”全面轉向“高性價比”。

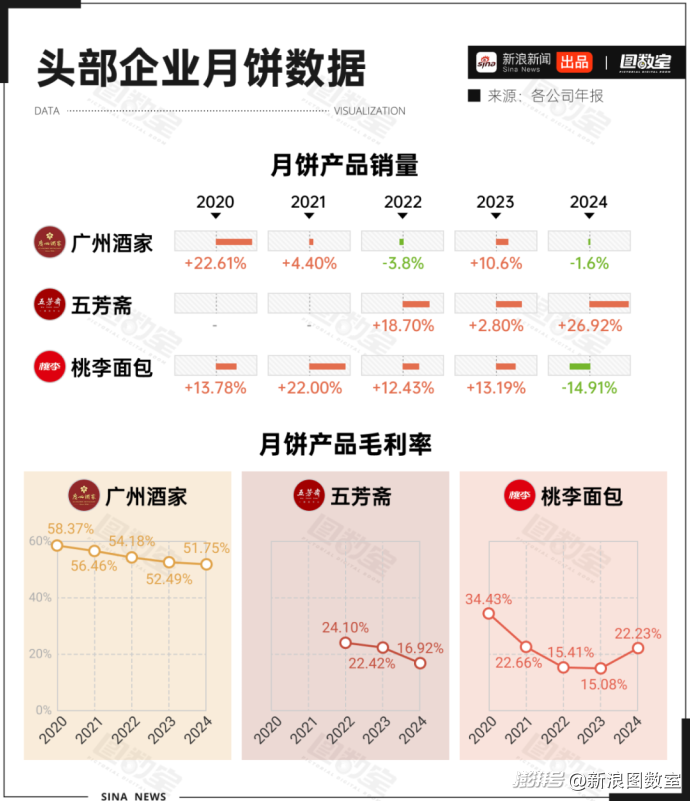

廣州酒家的月餅產品維持著超過50%的高毛利率,但銷量增長已顯著放緩;五芳齋則以犧牲利潤為代價沖刺銷量,其毛利率在三年間從24.1%降至16.92%;桃李面包則呈現出另一種挑戰,其銷量在2024年大幅下滑14.91%,盡管毛利率有所回升,整體仍面臨增長壓力。

這三家企業分別代表了“保利潤失增速”“讓利潤換銷量”與“量利承壓”三種現狀,共同印證了行業理性回歸、競爭加劇的新階段。

曾經,中秋節禮盒越貴越有面兒,那些標價500元以上的月餅,包裝一層又一層,里頭卻沒幾個月餅,既浪費錢又給人情往來添負擔。如今這種現象大大減少,高價月餅占比已從2023年的7.2%猛降到1.8%,基本退出市場。

現在市場的主力變成了120-180元的中端價位月餅,月餅從“吃包裝”回到了“吃味道”。

月餅行業的發展重歸于理性,主要得益于兩大推動力。

一方面,國家政策持續發力,遏制“天價月餅”現象。自2022年起,多部門聯合監管,對500元以上盒裝月餅實施重點監管。

2022年5月,國家市場監督管理總局還批準發布了《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》(GB 23350-2021)國家標準第1號修改單,專門整頓月餅和粽子的過度包裝亂象。

這些舉措推動月餅回歸大眾消費與文化本源,而瘦身后的月餅,不可避免地降低了月餅廠商的利潤率。

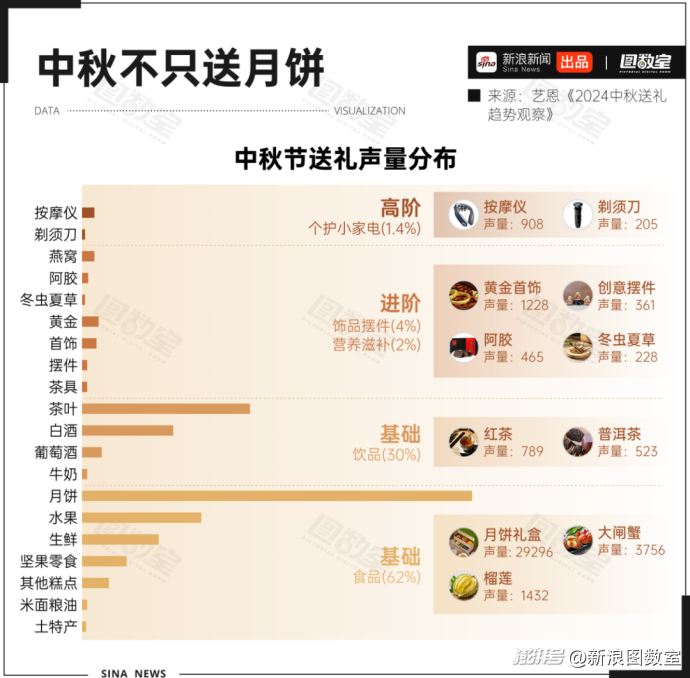

另一方面,中秋送月餅不再是唯一選項,而是有了更多替代品。

根據藝恩數據,在關于中秋送禮方面,傳統食品類和飲品類依舊占據主導地位。除了月餅這個默認選項外,水果、生鮮、堅果零食等同樣受到青睞。在飲品方面,白酒、茶葉、牛奶則是經典的伴手禮。

不僅如此,中秋禮品也在“消費升級”。營養滋補品如阿膠、冬蟲夏草走進更多人的禮品清單。飾品擺件、個護小家電也逐步走向備選行列。

中秋送禮,正從一個單純的節日儀式,逐漸演變為一種融合了人情往來、健康關注與生活美學的綜合體現。

當奇葩口味的熱鬧散去,當“邪修月餅”的模具收起,我們或許能更清晰地看到月餅的“退”與“進”。

它的“退”,在于從節日神壇回歸日常。它不再是那個必須在中秋前后集中消費、承載著過度人情與包裝的“硬通貨”,而是變成了一塊可以隨時享用、評價標準回歸味道本身的普通點心。

而它的“進”,則在于內涵的豐富與角色的拓寬。無論是廠商的地域口味創新,還是年輕人的DIY狂歡,都讓這枚傳統點心與當代生活產生了新的連接。

因此,月餅市場看似“降溫”的背后,實則是消費者用腳投票帶來的理性升溫。它不再是“生產兩月,躺平一年”的暴利生意,而是一場考驗品牌產品力、創新力和文化力的長期競賽。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司