- +1

從嶺南看世界

作為專題文化史,嶺南的藝術自成特色。探究其成因,可有多種途徑。海豐李若晴《越臺春望:視覺文化與廣東形象》所收三編十二章藝術史個案研究,講述了一組延綿五百年的故事。這是一本從嶺南看世界,開啟了一扇認識近現代全球藝術史的窗戶的著作。

遙想嶺南藝術,其詩畫中的紅棉意象,“誠天下之麗景”,蔚然壯觀。木棉為南國代表樹種,今為廣州市市花。在區域文化競爭中,這一視覺表征允為中國繪畫母題的典型之一。同一母題,被近代著名詩人番禺潘飛聲寫入《浣溪沙·越臺春望》一詞,愈顯南粵風情:

極浦蠻煙一抹清。啼鴣深樹喚新晴。雨余山寺塔層層。

曾是昔年歌舞處,霸圖消與暮鐘聲。木棉紅出越王城。

同一意象作為文集正題,李若晴以一“望”字,畫龍點睛。從嶺南看中國,聚焦于區域競爭,如潘詞下闋末句的畫境——“木棉紅出越王城”,意味雋永,在跨語境范疇中,呈現出廣東藝術無盡的張力。

跨語境范疇,顧名思義,是指同一話語在不同語境中交錯并置的狀況。這在學術史上頗為常見,是區域藝術史研究的基本構成,使同一話語生發新的語義。1930年,番禺汪兆鏞的《嶺南畫征略》刊行,是為中國藝術專題史——粵畫史——的先例之一。對此,浙江龍游余紹宋在《書畫書錄解題》卷一鉤玄提要,評價甚高:

前有自序及例八則,專錄廣東能畫者,凡四百余人。以時代為次,唐宋元各得一人,明得七十六人,余俱清代,尤以近代人為多。體裁昉諸張維屏《詩人征略》,故書名云然。采輯之書頗為繁富,均注所出,間加考訂。而于明季遺民,不入清代,為例亦甚謹嚴。

《嶺南畫征略》,汪兆鏞/編纂,商務印書館,1961年版

這部專題史對明清詩史的參考,更有潘飛聲為此書題詩四闋,概括粵畫演進過程為證。其二云:

黎(簡)謝(蘭生)張(如芷)羅(天池)享舊名(張南山云:論粵畫,吾必以黎、謝、張、羅為四家),松廬巨眼本分明。試援衣隱山房例,補入陳(璞)居(巢)有定評。(林香溪論嶺南三家詩有“祧去藥亭配二樵”句,見《衣隱山房集》,余擬補入陳、居二公也。)

潘飛聲欽佩本鄉先賢張維屏的詩學觀,諳熟其畫作和藝術史見解。此外,1887年起,潘飛聲在柏林東語學堂教授粵語和中國文化的四年經驗,回國后十三年的香港報人經歷和晚年客寓北京與上海的寫作生涯,讓他能以中外藝術鑒賞的比較,形成一個跨語境的參照系。據此,這位獨立山人可對廣東文化特色做出精到的概括。在嘉慶、道光、咸豐年間,粵畫已成為廣東藝壇的共識,所以潘飛聲進一步強調之。

從創作者的籍貫和身份來看,粵畫除了廣府、潮汕、嘉應(今梅縣)等地的畫家,也包括移居嶺南的外省畫家和在京城及外省的粵籍畫家。對《嶺南畫征略》及《嶺南畫征略續錄》所收591位畫家的信息進行分析,可以看出,除籍貫不詳者41人、外省流寓嶺南者12人外,以廣府的人數最多,有480余人,占比超八成,潮汕次之,梅、雷、瓊(今屬海南省)、新、韶、雄、連等繼后。汪氏父子的統計數據,一方面說明嶺南各地區的社會文化發展不平衡,另一方面也由于他們所處的條件,多有缺略。如汪兆鏞該書敘例末條坦言:“服領浩博,眇聞咫見,何敢言網羅靡遺。大雅閎達,匡其不逮,是所望也。仕宦流寓,容再續纂。”問題在于,仕宦、流寓兩類畫家,恰恰是粵畫與中國畫壇間的重要連接。

以繪畫的自身語言而論,以筆墨為載體的書畫創作,代表了中國文化母體的主流,這正是《嶺南畫征略》所認定者,并在其敘例中鄭重聲明,“至于油畫洋法概不濫登”,以志區別。這也表明對油畫洋法,粵人和北京、南京、上海等地的藝術家和文化人同樣敏感,如新會鄭績在《夢幻居畫學簡明》卷一“論意”中,以筆墨為參照來評斷“儒畫”“夷畫”之差異:“或云夷畫較勝于儒畫者,蓋未知筆墨之奧耳。寫畫豈無筆墨哉?然夷畫則筆不成筆,墨不見墨,徒取物之形影,像生而已。儒畫考究筆法墨法,或因物寫形,而內藏氣力,分別體格。如作雄厚者,尺幅而有泰山河岳之勢;作淡逸者,片紙而有秋水長天之思。”因此,1890年5月24日至27日,潘飛聲在德國德累斯頓歷代大師畫廊,對該畫廊藏做了仔細的比較觀察,得出“未覺妙處”的看法。這并不奇怪。他在《翦淞閣隨筆》中提及南海鄧濤時說道,“德意志都城畫苑收藏鄧小石山水一小軸”。這表明西方對中國畫的態度,不以華夷論優劣,而是重其筆墨山水的獨特價值。在此文化交流的語境中,李若晴《越臺春望》的個案研究所及,成為討論十九世紀中國繪畫是否衰落的焦點之一。

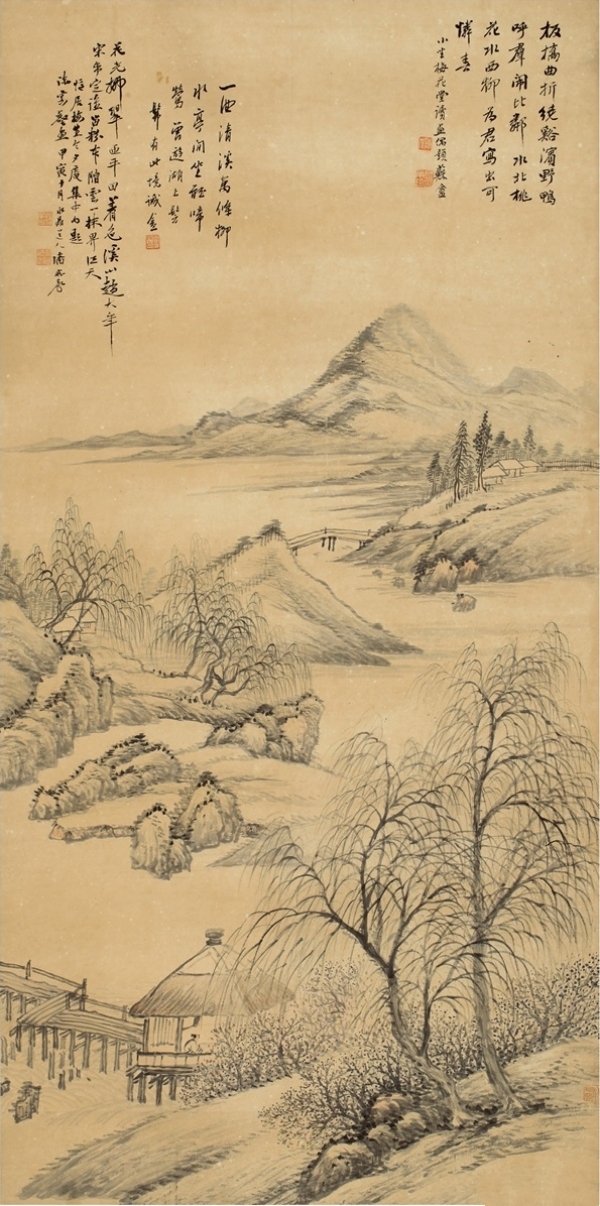

潘飛聲《湖山柳翠圖》

粵畫的自我定義,疊見于歷代對風格流派的形成與演變之敘述。《嶺南畫征略》有數例及之,如“道光間,臨川李蕓甫聘孟麗堂、宋藕塘來粵,教授作花卉。麗堂以意筆揮灑,上追白陽;藕塘設色寫生,明麗妍秀。粵畫遂開二派:杜洛川、鄧蔭泉,麗堂派也;張鼎銘、宋子熙,藕塘派也。梅生、古泉兄弟出,初猶學藕塘,后乃自成一家。居氏花卉,又開一生面矣”。又如,“粵畫同光以來推陳尺岡、嶰雪與留庵,皆能繼軌,自老成凋謝,流風頓邈矣”。與之不同,李若晴《越臺春望》沒有局限于嶺南各畫派傳遞的論事法,而是另辟蹊徑,對粵畫的生成環境做全新的開拓。

在讀了李若晴依據中國國家圖書館藏南海謝蘭生日記稿本所作的校點本后,筆者寫信給他,說謝蘭生“憑其時代的風尚,為后來嶺學一代人物的出現,營造了獨特的文化氣氛……而謝蘭生、吳榮光之所以能在嶺南成為祭酒,必有其超越同儕的過人處”。《越臺春望》原稿第五章《第一次鴉片戰爭前夕的廣州士紳日常生活:謝蘭生〈常惺惺齋日記〉研究》抓住這個看點,對謝蘭生的日常生活進行細致入微的考察。他征引香山黃培芳論及清代廣東士人風尚的一則文字,把讀者帶回謝蘭生、張維屏所處的時代氛圍之中:

吾粵人多踴躍于科名而恬淡于仕宦,凡士子非青一衿、登一科者,不能為鄉中祭酒。既釋褐后,或因祖嘗饒裕,或因館谷豐腴,遂謝脫朝衫,有終焉之志者比比皆是也。余嘗考明代粵中士大夫,多與中原士大夫往來而仕宦亦盛,故議禮、廷推諸舉,皆有粵人廁其間。至于詩文亦狎主中原壇坫。嘉靖中之前后七子、五子,不乏粵人。即如國初之屈、梁、陳諸公,亦喜與外省人士締交,未嘗不通縞纻,捧敦槃也。不知何時而習俗一變,乃與中原聲氣絕不相通。觀乾隆間詞臣,多以文章受特達之知,而粵中僅得一莊滋圃相國。其實相國原籍福建,非累代居粵也。至其時漢學盛行而粵人無解此者,殊覺弇陋。若詩文則馮魚山、宋芷灣住京最久,與中原人酬唱較多。黎二樵與馮周生、李南澗尚識面,王蘭泉、黃仲則、翁覃溪輩則僅有通函。此外張、黃、呂諸公自南澗外更無酬唱之人矣。或謂粵人操土音,不甚能與外省人酬對。豈明及國初諸公皆不操土音耶?此理之不可解者。大抵吾粵風氣多篤實,不急急于表暴名聲,不染時賢標榜習氣,如倪秋槎、彭春洲輩,往往有詩文絕工而名不出于嶺外者。其好處在此,其受病處亦在此也。

黃培芳擅長山水,與張維屏、陽春譚敬昭為粵東三子,在全國文壇頗有聲名。《綠水園讀畫記》載:“黃香石畫《半園圖》,疏淡絕塵。陳東塾先生題詩云:‘室內琴畫書,窗外梅竹柳。柴門寂無人,不見香石叟。’”這樣虛靜的畫境,與他對嶺南士風的自我審視,互為表里。其基本的人類學結構,如歷史學家科大衛(DavidFaure)所概括的那樣,根植于國家與宗族的關系中。從中可以看出粵人徘徊于出省與返鄉之間的選擇,而這種選擇也界定了粵畫的文化品位。

黃培芳《山水》

更重要的是,立足世界近代史重大轉折出現之前的嶺南文化狀況,李若晴對謝蘭生這位粵畫名家的釋讀,傳遞出獨特的歷史意識:

《常惺惺齋日記》終于道光九年(1829),兩年后,謝蘭生辭世,再過十年,中英鴉片戰爭爆發。正是因為這樣的背景,在標點過程中,我很期待謝蘭生如何考量日趨緊張的中英關系,由此找出些“殷鑒”式的話題,但結果很失望,《日記》中未曾只字提及一個洋人。按常理,謝蘭生作為重要士紳,又與十三行洋商交往甚密,對此是應該有所耳聞的。而且更為重要的是,他經常前去游玩的花埭、海幢寺,已于嘉慶廿一年向洋人開放,成為洋人唯一可以上岸游玩的兩處景點,然則他為何對這一切視而不見呢?或許只能說在強敵入侵前夕,廣州正過著它最后的平靜歲月,戰爭只是很偶然發生的。更大的可能則是康乾盛世的虛名助長了中國上層精英的妄自尊大,他們以天朝自居,認為其他國家都是蕞爾小國,根本不值一提。如果這一假設成立,那么《日記》同樣為我們提供了當時士人心態的真實材料,它遠勝于大量“事后諸葛”式的史料。

在此,李若晴提示讀者,嶺南上層精英對歷史現實的關注,很大程度取決于區域文化競爭所展開的心理范圍。筆者由此想到1858年2月27日英國《倫敦畫報》發表的查爾斯·沃格曼(Charles Wirgman)插圖《中國婦女在閱讀》,圖中選用兩位廣東女性疍民做模特,同樣出自英國來華記者的心理投射。中國婦女閱讀《倫敦畫報》,圖像與現實之差距,在中國人看來匪夷所思,而對于歐美讀者,則無從判斷。不論中西,事無巨細,這個心理空間正是區域研究者不可忽視的。在這一巨大的心理空間內,謝蘭生的日記與沃格曼等特派記者的插圖,都成為寶貴的歷史見證。早在三百年前,番禺屈大均在其《廣東新語》的自序中,為我們認識這一無窮廣厚之天地提供了精辟的見解:

或曰:“子所言止于父母之邦,不過一鄉一國,其語為小。”予曰:“不然。今夫言天者,言其昭昭,而其無窮見矣。言地者,言其一撮土,而其廣厚見矣。言山言水者,言其一卷石,言其一勺,而其廣大與不測見矣。夫無窮不在無窮,而在昭昭。廣厚不在廣厚,而在一撮土。廣大不在廣大,而在一卷石。不測不在不測,而在一勺。故曰:語小天下莫能破焉。夫道無小大,大而天下,小而一鄉一國,有不語,語則無小不大。”

如果把粵畫視為“畫語”的話,那么,羊城書院山長謝蘭生的心態與視域,正好成為《越臺春望》的制高點,形成了嶺南藝術文獻學的一個界標。再由謝氏生前歿后的兩端,上起晚明,下至民國,連接錯綜復雜的社會史脈絡,包括區域行政管理、自然景觀資源、文化資本積累、寺院影響消長、地方藝術贊助、藝術機制建構、收藏交易活動、圖像風格特征等諸多方面。這些元素極大地豐富了嶺南畫史作為中國畫學專題史一個重要分支的內涵與外延。這不僅使李若晴本人,而且讓所有對嶺學有興趣者,均可由此承先啟后,登高望遠,領略曾經天高皇帝遠、宗族勢力強盛的華南鄉土文化的獨特生態。

本文為《越臺春望:視覺文化與廣東形象》一書的序言節選,澎湃新聞經出版方授權轉載。

《越臺春望:視覺文化與廣東形象》,李若晴/著,廣西師范大學出版社,2025年7月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司