- +1

全球寓于地方:從《磨合》看全球史與微觀史的融合新徑

近代以來歷史研究的發(fā)展脈絡(luò)與理論演進(jìn)

“西方為什么研究歷史?”19世紀(jì)西方科學(xué)工作者研究人類歷史時(shí),主要目的是尋找人類社會(huì)發(fā)展的規(guī)律,希望通過了解規(guī)律來把握社會(huì)發(fā)展和未來變化。人生存于“地方”,會(huì)面臨自然和社會(huì)關(guān)系,了解歷史就是了解人與人、人與自然的關(guān)系。人希望控制周圍環(huán)境,但社會(huì)不斷變化,研究歷史能幫助人們了解過去的生存環(huán)境,從而選擇當(dāng)下的生存方式。這種尋找規(guī)律的愿望引導(dǎo)歐洲學(xué)者創(chuàng)造了現(xiàn)代化思潮,在二十世紀(jì)五十年代左右形成主流。現(xiàn)代性理論認(rèn)為社會(huì)會(huì)從傳統(tǒng)社會(huì)向現(xiàn)代社會(huì)轉(zhuǎn)變,現(xiàn)代社會(huì)的定義以西方社會(huì)為模板,具有如官僚政治、私有制、工業(yè)化、法律以及理性主義等特征。歐洲學(xué)者所著現(xiàn)代化理論書籍皆為證明近代西方崛起的現(xiàn)代性、科學(xué)性、理論性。但現(xiàn)代性理論存在問題,如在鑒定現(xiàn)代化時(shí)以西方國家為榜樣,認(rèn)為全世界都會(huì)跟隨其發(fā)展模式。一個(gè)典型代表是六十年代晚期出現(xiàn)的依附理論(dependency theory),該理論認(rèn)為非西方國家依靠西方走向現(xiàn)代化,這顯然磨滅了非西方國家獨(dú)有的社會(huì)與自然特征。

二十世紀(jì)五十年代,受二戰(zhàn)結(jié)束影響,西方國家之間興起一門新學(xué)科——社會(huì)科學(xué)(social science),至六七十年代研究地方史的潮流出現(xiàn),進(jìn)一步動(dòng)搖歐洲中心論思想的根基。八十年代,后現(xiàn)代主義(postmodernism)史學(xué)理論孕育而生。后現(xiàn)代主義思潮首先在法、德出現(xiàn),后現(xiàn)代主義理論持有者開始懷疑真理和真實(shí)是人類主觀臆造,他們提出認(rèn)知本身可能不客觀,對(duì)歷史的真實(shí)書寫存在懷疑。后現(xiàn)代主義理論極大沖擊了現(xiàn)代性理論,隨著對(duì)殖民地史、社會(huì)史、婦女史、同性戀史等新興研究課題的出現(xiàn),人們觀察世界歷史的視線逐漸下移,底層百姓的生活得到更多關(guān)注。

歷史長河奔流不息,人所處的社會(huì)環(huán)境一直變化,歷史長河也就是轉(zhuǎn)型的長河,史學(xué)之基本點(diǎn)就在于根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn),找到社會(huì)發(fā)展的規(guī)律。后殖民主義研究使人們開始關(guān)注非西方中心的國家和殖民地,從而產(chǎn)生了全球史。全球史出現(xiàn)后,很多研究世界歷史的學(xué)者開始轉(zhuǎn)型。彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)的《大分流》(The Great Divergence)在全球史研究中具有重要意義,它開創(chuàng)了新方法,將江南與英國進(jìn)行比較,引起了對(duì)亞洲和其他國家的重視。人類社會(huì)具有流動(dòng)性,跨國主義(transnationalism)觀察到百姓之間跨越邊界的聯(lián)系,美國學(xué)者入江昭(Akira Iriye)最早提出研究跨國史的概念,強(qiáng)調(diào)非國家行為體聯(lián)系的重要性。

為何“全球”寓于“地方”?一座內(nèi)河小城的蒸汽時(shí)代往事

全球化浪潮并非僅存在于沿海大都會(huì)的宏闊圖景,也深埋于內(nèi)陸城鎮(zhèn)的市井煙火之中。鎮(zhèn)江位于長江貿(mào)易系統(tǒng)的交匯點(diǎn),在十九世紀(jì),鎮(zhèn)江既是通往南京的門戶,又是上海崛起的重要支點(diǎn),通過鎮(zhèn)江能夠以點(diǎn)帶面說明近代中國的朝貢貿(mào)易體制。英國商船帶來的不僅是鴉片貿(mào)易,也促成了本地商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的變革;西方科技的引入,改變了傳統(tǒng)航運(yùn)與經(jīng)濟(jì)模式;而晚清政府對(duì)外部世界的回應(yīng),則在地方精英的博弈中被重新塑造。根據(jù)濱下武志的亞洲經(jīng)濟(jì)圈理論,亞洲內(nèi)部長期以來存在一個(gè)以中國為中心的朝貢貿(mào)易體系,該體系獨(dú)立于西方的經(jīng)濟(jì)體系。二十世紀(jì)中國開埠之后,口岸城市取代過去朝貢體系下的貿(mào)易城市,形成以上海為中心的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。濱下否認(rèn)了以往歐洲資本主義擴(kuò)張沖擊并打開中國門戶的說法,反而認(rèn)為中國商幫在開埠后通過英國蒸汽船和棉花貿(mào)易,使得上海與東京聯(lián)系起來,從而推動(dòng)近世朝貢貿(mào)易體系的轉(zhuǎn)型,形成一個(gè)新的亞洲貿(mào)易圈。該貿(mào)易圈主要與日本形成聯(lián)系,取代了香港的部分地位。這一變化導(dǎo)致中國傳統(tǒng)貿(mào)易系統(tǒng)被打散并重新組合,通過研究鎮(zhèn)江可以看到中國傳統(tǒng)貿(mào)易體系的運(yùn)作方式,如長江和漕運(yùn)路線在貿(mào)易中的重要作用。為了審視鎮(zhèn)江在貿(mào)易體系轉(zhuǎn)型的背景下如何重新定位自身,張信教授認(rèn)為應(yīng)當(dāng)建立鎮(zhèn)江商業(yè)與東亞貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系,并探討西方技術(shù)傳播對(duì)近代中國的影響。

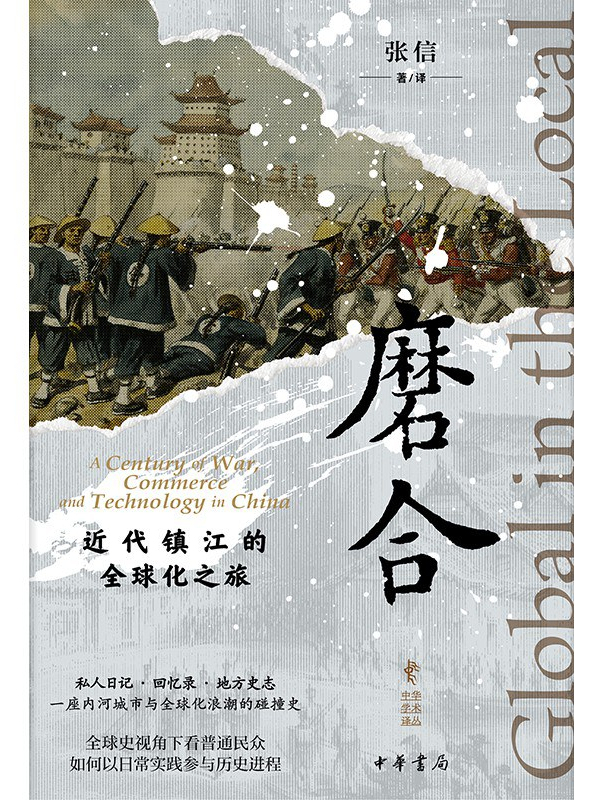

《磨合:近代鎮(zhèn)江的全球化之旅》聚焦于主題“一座內(nèi)河小城的蒸汽時(shí)代往事”,帶領(lǐng)讀者重返十九世紀(jì)的鎮(zhèn)江,聆聽一部由蒸汽機(jī)的轟鳴、長江的濤聲與普通人的生計(jì)共同譜寫的全球史交響曲。本書并非傳統(tǒng)的宏大敘事,而是通過大量被塵封的私人日記、回憶錄與地方檔案,為我們揭開了一幅細(xì)膩而動(dòng)人的歷史長卷,來探尋和思考:全球史如何被普通人書寫?技術(shù)變革如何重塑了我們的生活?在時(shí)代巨變的裂縫中,個(gè)體又該如何自處與前行?張信教授在書中將地方變化與全球變化聯(lián)系起來,找到戰(zhàn)爭、商業(yè)和經(jīng)濟(jì)變化、科技變化三個(gè)世界發(fā)展的主要潮流,并結(jié)合鎮(zhèn)江的具體情況進(jìn)行研究。內(nèi)容分為三個(gè)部分,鴉片戰(zhàn)爭中的鎮(zhèn)江,全球經(jīng)濟(jì)如何導(dǎo)致鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,全球技術(shù)傳播在鎮(zhèn)江的接受,從地方的角度來理解和感受全球化。

第一次鴉片戰(zhàn)爭期間,英軍曾經(jīng)溯江而上進(jìn)攻鎮(zhèn)江,以斷絕大運(yùn)河航道威脅清廷。本書第一部分介紹了當(dāng)?shù)卣傩蘸蛙婈?duì)對(duì)英軍入侵的準(zhǔn)備和反應(yīng)。鴉片戰(zhàn)爭后,鎮(zhèn)江逐漸失去了區(qū)域貿(mào)易中心的地位。意識(shí)到外部環(huán)境正在發(fā)生強(qiáng)烈的改變,鎮(zhèn)江本地社會(huì)沒有采取消極和對(duì)抗的態(tài)度。相反,他們迅速作出反應(yīng),通過積極參與尋找出路。上海開埠后,漢口和天津成為最重要的港口。鎮(zhèn)江如何適應(yīng)這一變化,如何從運(yùn)河貿(mào)易轉(zhuǎn)向長江貿(mào)易,進(jìn)而通過長江貿(mào)易加入亞洲貿(mào)易圈,此為后續(xù)本書第二部分乃至第三部分的主要內(nèi)容。

在鎮(zhèn)江的案例中,張信教授介紹了本地社會(huì)如何接受和利用蒸汽船(即小火輪)技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)屬于外來沖擊,是西方侵略者所使用的技術(shù)。那么本地社會(huì)如何看待新技術(shù),在行動(dòng)中又是怎樣做的?張教授使用的術(shù)語是“磨合”(Negotiate)。磨合的體驗(yàn)可能是完全負(fù)面的,比如與現(xiàn)代帝國主義的磨合。張信教授研究了清廷官員和朝廷的往來文件,加上英軍和本地人士的日記,對(duì)歷史細(xì)節(jié)做了大量還原。當(dāng)英軍入侵鎮(zhèn)江時(shí),本地的磨合痛苦一下就達(dá)到了高峰狀態(tài)。1842年夏,當(dāng)英軍在城外集結(jié)時(shí),恐慌席卷了鎮(zhèn)江。當(dāng)?shù)鼐用癖揪蛯?duì)外國人心存疑慮,他們還聽說了兩個(gè)月前英軍在乍浦制造的苦難。隨之而來的是一波自殺和慈悲殺人的浪潮:為了不讓家人落入侵略者之手,數(shù)百名婦女選擇自盡并殺死自己的孩子,或死于男性家庭成員之手。鎮(zhèn)江保衛(wèi)戰(zhàn)的突出特點(diǎn)是大量女性自殺,成為城市慘痛記憶的一部分。英國觀察者將此歸咎于“東方文化”中的儀式性自殺傳統(tǒng)。而在張信教授看來實(shí)際上這是一個(gè)獨(dú)特的事件——是十九世紀(jì)中國地方力量與全球力量碰撞摩擦的悲劇性結(jié)果。

磨合過程很痛苦,卻絕非純?nèi)坏谋粍?dòng)。在付出巨大犧牲與代價(jià)之后,本地社會(huì)不得不學(xué)習(xí)與侵略者和各種外來力量打交道。在此過程中,本地社會(huì)常常還要克服來自官府和原有觀念的阻撓。比如蒸汽船技術(shù),官府沒有提供專業(yè)支持和財(cái)務(wù)支持,反而向商人索取賄賂。而一旦發(fā)生蒸汽機(jī)爆炸、沉船、撞擊和落水事件,本地社會(huì)就會(huì)卷入對(duì)新技術(shù)的懷疑和爭議,官府和外國勢力也會(huì)介入干預(yù)。磨合是動(dòng)員內(nèi)部力量化解外來威脅,本地社會(huì)由此成為全球化的參與者,而不是外來者眼中的接受、容納或適應(yīng)者。

借助包括手寫日記在內(nèi)的一手資料,本書為我們呈現(xiàn)了這座城市經(jīng)歷全球化的基層視角。與傳統(tǒng)全球史研究不同,張信教授強(qiáng)調(diào)地方社會(huì)并非被動(dòng)接受者,而是積極的塑造者。在全球化帶來的變化面前,本地也許缺乏資源和完整認(rèn)識(shí),但本地社會(huì)對(duì)沖擊的回應(yīng)卻可以是積極主動(dòng)的,通過大量的地方史料揭示出鎮(zhèn)江人如何在國際貿(mào)易、戰(zhàn)爭、科技發(fā)展的大潮中,靈活地調(diào)整策略,以求生存乃至繁榮。平民百姓如何應(yīng)對(duì)鴉片戰(zhàn)爭中的創(chuàng)傷性遭遇;鎮(zhèn)江的中間商如何為上海崛起為世界性商業(yè)中心提供資金支持;商人們?nèi)绾问状问褂眯』疠嗊\(yùn)送貨物到市場;鎮(zhèn)江的航運(yùn)商會(huì)不僅接受了西方銀行制度,還利用這一制度擴(kuò)大自身在長江流域的商業(yè)影響力;當(dāng)?shù)毓俑谂c西方勢力的交涉中,并非全然妥協(xié),而是嘗試借助國際環(huán)境謀取本地利益。種種這些案例挑戰(zhàn)了西方學(xué)界長期以來關(guān)于“被動(dòng)接受”的刻板印象,讓我們看到中國地方社會(huì)在全球化進(jìn)程中的復(fù)雜能動(dòng)性。正如作者在鎮(zhèn)江案例中所描述的,中國人絕非被動(dòng)的接受者,他們善用、抵制變革,并為自己創(chuàng)造改變與機(jī)遇。從書中我們得以發(fā)現(xiàn)不是本地社區(qū)如何警惕外來勢力,如何內(nèi)向封閉以保護(hù)傳統(tǒng),而是本地社會(huì)對(duì)全球因素的好奇。他們主動(dòng)適應(yīng),識(shí)別和抓住機(jī)會(huì),爭取進(jìn)入全球化網(wǎng)絡(luò)并從中受益。

重構(gòu)十九世紀(jì)中國在全球史中的位置

在以往全球史研究中,十九世紀(jì)的中國常常被視為“被動(dòng)挨打”的時(shí)期,鴉片戰(zhàn)爭、割地賠款、洋務(wù)運(yùn)動(dòng)等敘述充滿了失敗的色彩。然而《磨合》卻提供了一種不同的角度:全球化的壓力固然帶來了挑戰(zhàn),但它也推動(dòng)了地方社會(huì)的變遷,甚至塑造了現(xiàn)代中國的某些特質(zhì)。鎮(zhèn)江作為中型城市,其經(jīng)濟(jì)與社會(huì)變革不僅與上海等大都市息息相關(guān),也成為理解中國整體轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本書的最大亮點(diǎn)之一,在于它通過具體人物與地方事件,展現(xiàn)出全球化的“在地化”(glocalization)過程。鎮(zhèn)江商人如何借助西方銀行體系,為上海成為遠(yuǎn)東金融中心貢獻(xiàn)資本;本地航運(yùn)業(yè)如何在外國蒸汽船的競爭下調(diào)整經(jīng)營模式;普通鎮(zhèn)江人在面對(duì)外來文化沖擊時(shí),如何同時(shí)展現(xiàn)出抵抗與適應(yīng)的雙重策略。當(dāng)鴉片戰(zhàn)爭的炮火轟開國門,當(dāng)以上海為中心的現(xiàn)代商業(yè)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)張,當(dāng)蒸汽輪船逆流而上闖入內(nèi)河,遠(yuǎn)在長江畔的鎮(zhèn)江及其百姓,并非被動(dòng)地接受命運(yùn)的擺布。他們以驚人的韌性、智慧和調(diào)適能力,參與這場前所未有的全球變革之中,并在不經(jīng)意間,成為中國近代化進(jìn)程的推動(dòng)者。全球化不是一股單向度的西方擴(kuò)張,而是一個(gè)在地方互動(dòng)、協(xié)商、改造中的復(fù)雜過程。

在以往世界史的敘述中,敘事主體往往是西方殖民者或觀察者,他們大多采用西方視角而缺乏來自本地社會(huì)內(nèi)部的詳細(xì)記載。張信教授在書中放棄了整體敘述的模式,試圖從本地視角理解全球化的影響,從貿(mào)易入手理解全球化給鎮(zhèn)江帶來的變化。蒸汽船始于西方發(fā)明,來到鎮(zhèn)江時(shí)已經(jīng)是一項(xiàng)成熟技術(shù)。但在鎮(zhèn)江,蒸汽船技術(shù)從接受到采用,嘗試合適的使用環(huán)境和克服技術(shù)困難卻構(gòu)成一個(gè)獨(dú)特的過程,是全球史的一部分。其用意在于探究發(fā)現(xiàn)近代以來西方技術(shù)對(duì)非歐洲國家百姓日常生活的具體影響。本書從世界史轉(zhuǎn)向全球史,破除西方中心論,提供本地發(fā)生的事實(shí)和本地社會(huì)變化的觀察。張信教授匠心獨(dú)運(yùn),同時(shí)采用全球史“自上而下”與“自下而上”的雙重視角,將世界格局的變動(dòng)與地方社會(huì)的日常實(shí)踐巧妙勾連。本書不僅是一部關(guān)于鎮(zhèn)江的地方志,更是一個(gè)理解全球化如何在地方層面“落地生根”的杰出案例。通過鎮(zhèn)江這座江南中型城市的視角,重構(gòu)了十九世紀(jì)至二十世紀(jì)初中國如何在全球化的巨變中摸索前行。英國的炮艦、上海的崛起、火輪船的隆隆聲,這些在歷史書上顯得宏大抽象的主題,在本書中化作具體的人和故事“自下而上”的全球史視角讓我們看到,鎮(zhèn)江人如何在戰(zhàn)爭、商業(yè)與科技的沖擊下,重新定義自己的命運(yùn)。?

張信教授認(rèn)為,全球和地方是共生關(guān)系、連續(xù)體和整體,全球寓于地方,全球變化通過互動(dòng)磨合滲透到地方,使全球與地方融為一體。這一觀點(diǎn)與夏德明教授(Dominic Sachsenmaier)在《在地之人的全球糾葛》(Global Entanglements of a Man Who Never Traveled)中的觀點(diǎn)有相似之處,都強(qiáng)調(diào)全球史和微觀史、地方史聯(lián)系緊密。針對(duì)跨國史理論與地方史、區(qū)域史的區(qū)別和突破點(diǎn),他提到了“translocalism”(跨地方史)概念,稱其是用跨國史方法研究地方,認(rèn)為地方也存在流通,可運(yùn)用跨國史方法研究地方,但不能只拘泥于地方,要將地方與全球聯(lián)系起來。對(duì)于微觀史的研究可能導(dǎo)致陷入碎片化的問題,張信教授認(rèn)為研究不能拘泥于小切口而要從宏大視野出發(fā),把握大方向,用地方的研究說明大的歷史問題,從看似零碎破碎的東西中找關(guān)鍵點(diǎn)來探究歷史。

《磨合》無疑是全球史與微觀史結(jié)合研究的典范,讓我們重新思考全球化的本質(zhì)。全球化從來不是單方面的擴(kuò)張,而是地方社會(huì)與全球力量互動(dòng)的結(jié)果。在十九世紀(jì)的鎮(zhèn)江,我們看到的不是被動(dòng)接受,而是適應(yīng)、抗?fàn)帯?chuàng)新與重塑。在今天的世界,我們依然在經(jīng)歷著全球化與地方勢力的碰撞——無論是跨國企業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響,還是新興科技潮流對(duì)傳統(tǒng)文化的沖擊都提醒著我們,全球化遠(yuǎn)非一個(gè)自上而下的過程,而是每一個(gè)地方、每一個(gè)個(gè)體共同塑造的歷史。張信教授的這本書,不僅是對(duì)十九世紀(jì)中國的一次深刻探索,也提供了一面鏡子,深度啟發(fā)我們思考當(dāng)下的全球變局。

(本文根據(jù)張信教授9月18日在南開大學(xué)的學(xué)術(shù)講座內(nèi)容整理而成,重點(diǎn)探討了《磨合:近代鎮(zhèn)江的全球化之旅》的研究方法及其對(duì)歷史研究的啟示。由南開大學(xué)歷史學(xué)院邢承吉副教授主持,卞利教授、劉曉琴教授、王美平教授、羅宣副教授、滕凱煒副教授、王文隆副教授、陳拓副教授等學(xué)者和來自歷史學(xué)院不同專業(yè)的50多位本、碩、博學(xué)生參與對(duì)話。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司