- +1

以口述史記錄海派非遺,兩本著作帶讀者“聽見”傳承人的匠心

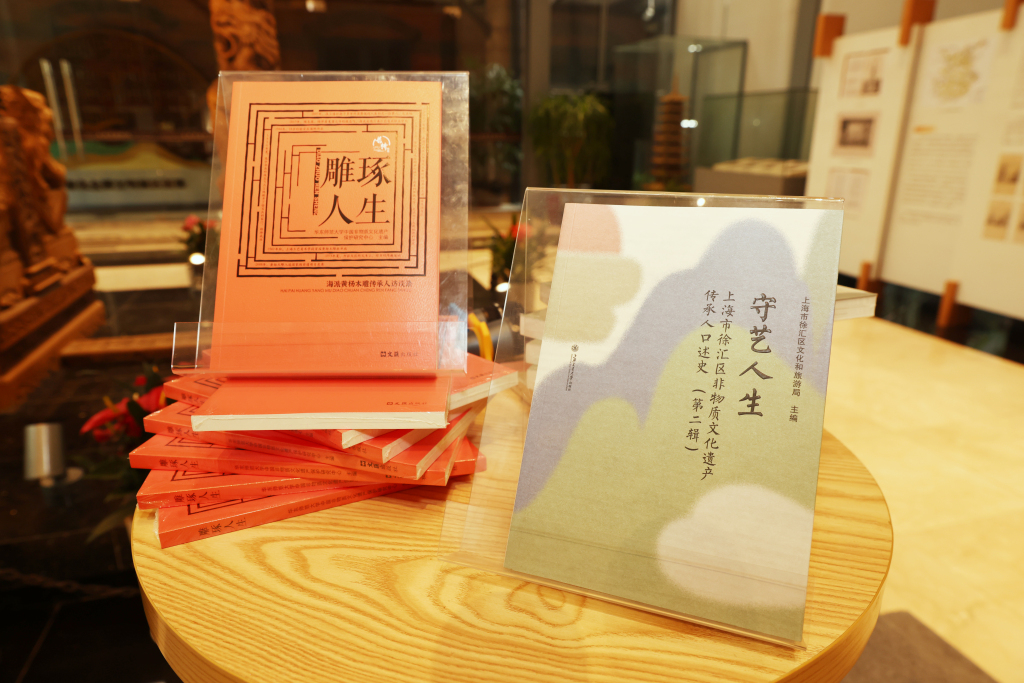

在快節奏的上海,那些被時光打磨的非遺技藝背后,藏著怎樣的生命厚度?一位八旬老人用一生堅守的“秘辛”,如何映照出一座城市的記憶?一塊黃楊木的雕琢刀痕里,又凝結著多少師徒相授的溫情與哲思?9月25日,《守藝人生(第二輯)》與《雕琢人生》兩本非遺口述史書籍在土山灣博物館舉辦新書發布會,用“有溫度的非遺”串聯技藝脈絡。?

新書發布會現場

非遺傳承人口述史是保存非物質文化遺產的重要方法,既能記錄技藝、歷史與文化背景,也能反映傳承人的個人經歷、情感和價值觀。此次首發的兩本書籍,分別以不同維度呈現非遺傳承的鮮活故事。

《守藝人生(第二輯)》是徐匯區文旅局非遺保護工作的標桿之作,延續第一輯“深度訪談”的宗旨,聚焦10位非遺傳承人。古書畫裝裱修復傳承人戴家華“言之鑿鑿”如何“搗糨糊”;海派盆景傳承人講述如何在浩繁文獻中找到推進世界盆景史的中華圖卷;江南絲竹傳承人周峰生動比喻江南絲竹的韻味和“音樂語匯”……書中,傳承人們首次暢談從學藝時的窘迫趣事,到行業變遷的沉浮冷暖,還有上海弄堂里的鮮活記憶。“守藝”二字背后,是幾代人的生命詩篇。

自2020年起,徐匯區啟動“徐匯區非遺傳承人搶救性記錄”工作,截至2023年底,已完成三批共計27人的采錄工作,并分兩次結集出版《守藝人生》《守藝人生(第二輯)》系列讀本。目前第四批傳承人的采錄工作也在有序推進。?

《雕琢人生——海派黃楊木雕傳承人訪談錄》則是國家級非遺項目“海派黃楊木雕”傳承人訪談實錄。該書由項目保護單位徐匯區長橋街道歷時五年打造,以學術為骨、情懷為魂,從作品反溯創作故事:徐寶慶如何從土山灣的基石中合璧中西,開宗立派;一件偶遇的木雕作品如何引發一個青年人的半生追隨……書中收錄大量多角度的作品照片,讓鑿痕開口說話,見證“刀尖上的傳承”如何跨越時空。該書不僅是口述史訪談,更是一本有情感流動、獨特講述視角的“海派黃楊木雕”入門讀物,用近百件作品、超五十段講述,帶領讀者讀懂海派黃楊木雕的藝術魅力和人文情懷。?

2007年,徐匯區長橋街道辦事處被列為非遺項目“海派黃楊木雕”的保護單位,2008年,“黃楊木雕”項目被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。《雕琢人生》是長橋街道攜手華東師范大學中國非物質文化遺產保護研究中心完成的學術成果,在專業團隊協助下,不僅完成傳承人口述史訪談采錄、回顧海派黃楊木雕發展歷程,更深度探討其藝術風格、創作過程和技藝特點,為當代傳承與深度研究提供豐厚資料。?

兩本非遺口述史發布。

“海納百川是我們城市根基,是海派文化形成的脈絡,和而不同,多元并存。不忘本來、吸收外來、面向未來,乃海派剪紙藝術給予我們的生活啟示。”現場,海派剪紙傳承人孫繼海示,海派剪紙屬于傳統民間藝術,藝術不僅是一種美的表達,更是一種能量和精神的傳遞,“方寸之間的剪紙,營造一方精妙世界,傳播著優秀傳統知識。我們共同努力,繼承、弘揚、創新海派優秀文化,讓剪紙這個最具群眾性的非遺保護項目回歸生活,回歸民間,實現創新性轉化,在當代生活中獲得更大生存空間。”

海派黃楊木雕傳承人聞志高則介紹了海派黃楊木雕的藝術風格:“海派黃楊木雕藝術風格特點區別于傳統黃楊木雕在風格上偏向古典題材的固化表達,海派風格更注重從現實生活中取材,作品主題現代鮮活,表現市民生活、民俗場景,既保留了黃楊木雕的雅致韻味,又通過夸張、傳神的處理手法賦予作品生動的生活情趣和現代審美。”他還提到,海派黃楊木雕最可貴的藝術風格是 “寫實與寫意融合,貼近生活且富有時代氣息”,核心技藝是 “精細雕鏤與整體造型的精準把控,尤其擅長人物神情與動態的細膩刻。”?

活動現場向非遺傳承人贈書。

“非遺傳承人的采錄工作,是一項為民族存續文化根脈、為城市發展蓄積深層文化動力的戰略性工程。”?華東師范大學中國非物質文化遺產保護研究中心的陳勤建教授指出,當前國家的非遺保護理念已從早期的 “項目搶救”“名錄申報”,逐步深化為“整體性保護”和“生活性保護”。“國家近年強調‘以人為本’,因為傳承人是非遺‘活態’屬性的核心載體。采錄工作不再僅是收集‘故事’或‘技藝’,而是通過系統性的口述史訪談,全面保存傳承人所承載的地方性知識,包括其獨特的技藝流程、行業信仰、師徒倫理、物候經驗、人生體悟等一整套文化記憶。這標志著政策理念從‘保護遺產’到‘呵護傳承生命’的升華。”?

他強調非遺是地域文化的“根脈”與“活態基因”,對于城市發展而言,傳承人口述史采錄具有不可替代的特殊價值。其一,能賡續城市獨特的文化DNA:“城市現代化常常導致‘千城一面’,而傳承人的口述史,保存了關于城市手工業、商業行規、節慶民俗、空間記憶等最原生、最獨特的文化細節。這是重塑城市文化身份、避免同質化發展的戰略資源。” 其二,為文化創新提供深層養分:“傳承不等于保守,真正的保護是在傳承中創新。傳承人的口述是一座活態的‘地方文化知識庫’,能為城市的文化創意、文旅融合、藝術創作、城市更新提供真實的IP來源和深厚的文化底蘊,避免創新成為無根之木。” 其三,構建市民的情感認同與精神家園:“口述史中充滿溫度的生命故事和集體記憶,能夠有效喚醒市民(尤其是新一代)對所在城市的文化認同感和歸屬感。這種凝聚人心的情感力量,是提升城市文化軟實力、構建和諧社會的關鍵。”?

《“清和拾遺” 黃楊木雕傳承人優秀作品展》

值得一提的是,發布會現場土山灣博物館也是海派黃楊木雕發源地,黃楊木雕項目保護單位長橋街道當天同步舉辦《“清和拾遺” 黃楊木雕傳承人優秀作品展》。展覽展出來自陳華明、毛關福、聞志高、常俊杰、姚晨陽、文春柱等市、區級黃楊木雕代表性傳承人的三十余件精品,作品跨越不同創作時期,“或摹世間百態,或抒人文情懷”,生動展示海派黃楊木雕的溫暖生命力和中西結合技法。?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司