- +1

文學花邊|在山陰路,遇見一個愛生活的魯迅

今天(9月25日)是魯迅先生的誕辰紀念日。

澎湃新聞·文學花邊走進上海虹口區(qū)山陰路132弄9號(原大陸新村九號)——魯迅故居。

魯迅先生在這里度過了人生最后的三年半時光,先后寫作和編選了《故事新編》《且介亭雜文》《花邊文學》等7本雜文集,翻譯了《死魂靈》等4本外國文學作品,編印出版了《木刻紀程》等中外版畫。1936年10月19日魯迅逝世后,許廣平帶著海嬰搬離了這里。

而今,這里成為上海魯迅文化地圖的重要一站,也是無數(shù)文學愛好者的“朝圣地”。

我們走進這里,聽講解員張迪講述這里的故事,仿佛可以穿過時光的隧道,感受魯迅先生1930年代的日常生活,也遇見那個“橫眉冷對”背后充滿人情味和生活樂趣的大先生。

澎湃新聞·文學花邊走進魯迅故居,聽講解員張迪講述魯迅的故事。攝影:李思潔

最好的那一間給海嬰

1927年,魯迅先生從廣州來到上海,一開始在景云里住了兩年零七個月,接著搬去了拉摩斯公寓。1933年4月11日,他帶著妻子許廣平和兒子海嬰住進大陸新村九號。

這是一棟磚木結(jié)構(gòu)的三層新式里弄住宅,建筑面積有200多平方米,坐北朝南,通風極好,鬧中取靜。一層有客廳、餐廳、廚房,二層有一間大臥室和一間儲藏室,三層有另一間帶陽臺的大臥室和一間客房,每一層樓都有衛(wèi)生間。

很多人好奇,這棟房子在當時租金多少?張迪說,在魯迅先生自己的記錄里(“45兩”),月租換算成大洋大約是63塊,可以說價格不菲。茅盾先生來恭賀他喬遷之喜時,魯迅先生帶著他看了整個房子。茅盾先生問多少錢,魯迅先生說:“甚貴”。“沒想到后來呢,茅盾先生也搬到這邊來住了。故居邊上六號也有個茅盾故居,不過茅盾先生和魯迅先生不是同時期住進這里。”

在住進這里之前,魯迅先生對他在上海的前兩處寓所一直有所抱怨。景云里是石庫門房子,聲音嘈雜,到了晚上總聽到人家打麻將的聲音,寫作就很受影響。而拉摩斯公寓是坐南朝北,陽光不好。他搬家的一大考慮就是為了海嬰,他把這棟樓最好的一間——三樓帶陽臺的臥房給海嬰住,他希望能給到孩子最好的居住條件。

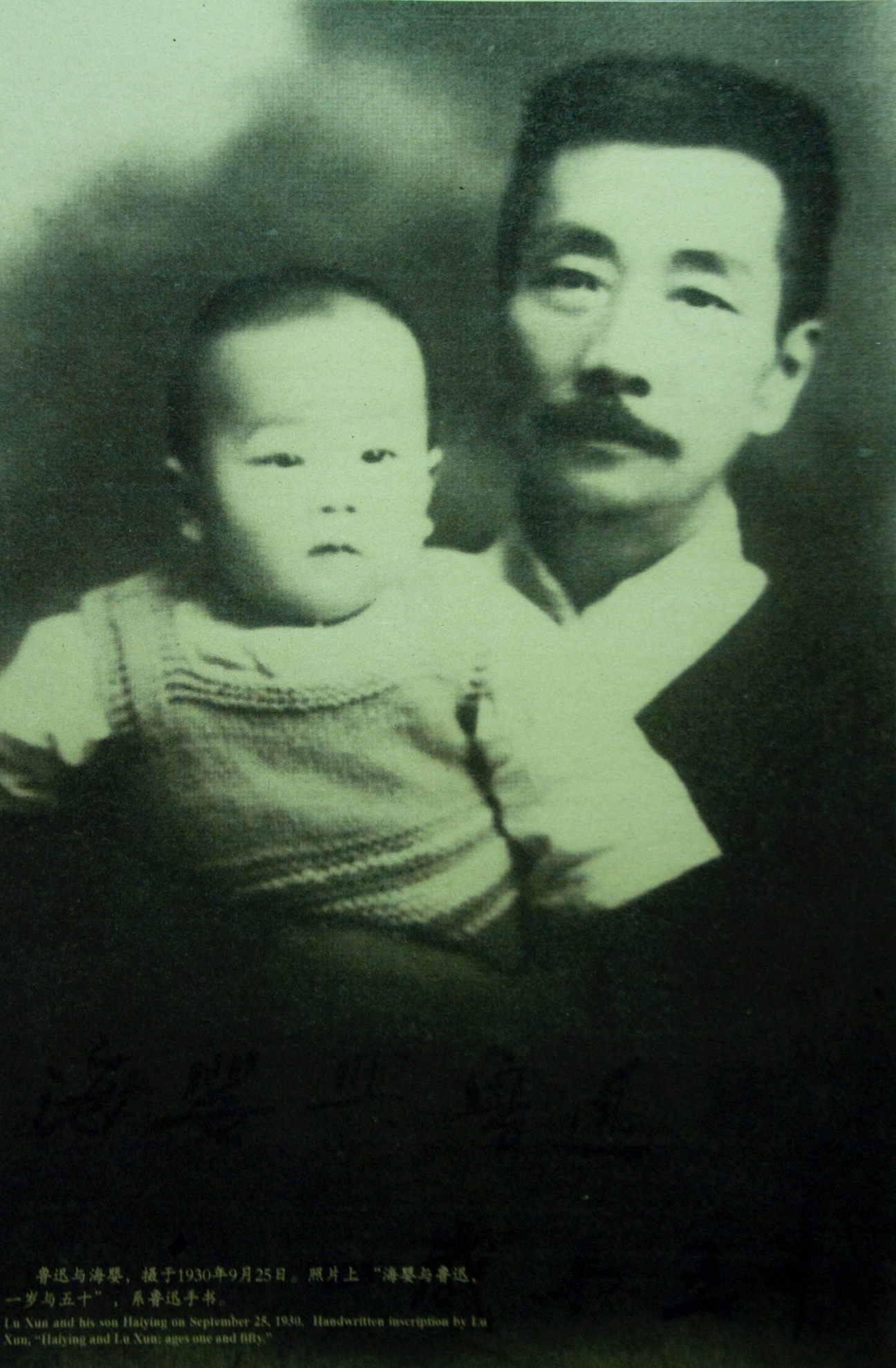

1930年1月24日周海嬰百日時,魯迅全家合影

魯迅先生年近五十得子,對海嬰格外疼愛,就連海嬰的床也比魯迅和許廣平夫妻倆的床要寬大得多。當年魯迅先生還請了保姆照顧孩子,為孩子買了手搖留聲機,每到海嬰過生日的時候,也要帶著他出去拍照留念。當時社會上有不少人批評魯迅“溺愛孩子”,魯迅還特地作了一首《答客誚》:“無情未必真豪杰,憐子如何不丈夫。知否興風狂嘯者,回眸時看小於菟。”

“興風狂嘯指的是大老虎,小於菟指的是小老虎。”張迪解釋道,“那大老虎出去覓食的時候呢都會不斷地望著自己的幼崽,何況是人類父子之間的感情呢?”

1930年9月25日魯迅與海嬰

故居三樓帶陽臺的臥室,是海嬰的房間。攝影:羅昕

書桌上總游著蘇州魚

走進故居,人們都對墻上的魯迅相印象深刻。

這張照片源于《紅星照耀中國》作者埃德加·斯諾編譯的《活的中國》《Living China》,里面收錄了魯迅先生的7篇作品以及丁玲、郁達夫等其他作家的作品。當時魯迅先生應邀拍照,照片作為書的插頁放在卷首。魯迅自己非常喜歡這張照片。他去世之后,這張照片作為遺像掛在他喪儀的靈堂上,之后被移掛在故居里。

“很多人一看到這張照片,就感覺它完全把魯迅先生那種橫眉冷對的感覺拍出來了。”

故居內(nèi)陳列有文物藏品400余件,絕大部分為許廣平捐贈的原件。攝影:李思潔

張迪告訴澎湃新聞記者,故居內(nèi)陳列有文物藏品400余件,絕大部分為許廣平捐贈的原件。1950年,許廣平特地從北京來到上海,把她珍藏了十多年的東西全都捐贈出來,并且一一清點、親自指導按當年實際使用狀態(tài)高度還原擺放,魯迅故居才有了現(xiàn)在的樣子。

在二樓魯迅和許廣平的臥室兼書房,進門緊靠東墻的是一張黑鐵床。1936年10月19日凌晨5時25分,魯迅正是在這張床上與世長辭。房間里的日歷永遠地翻在了“1936年10月19日”這一頁,而時鐘也在“5時25分”停下。

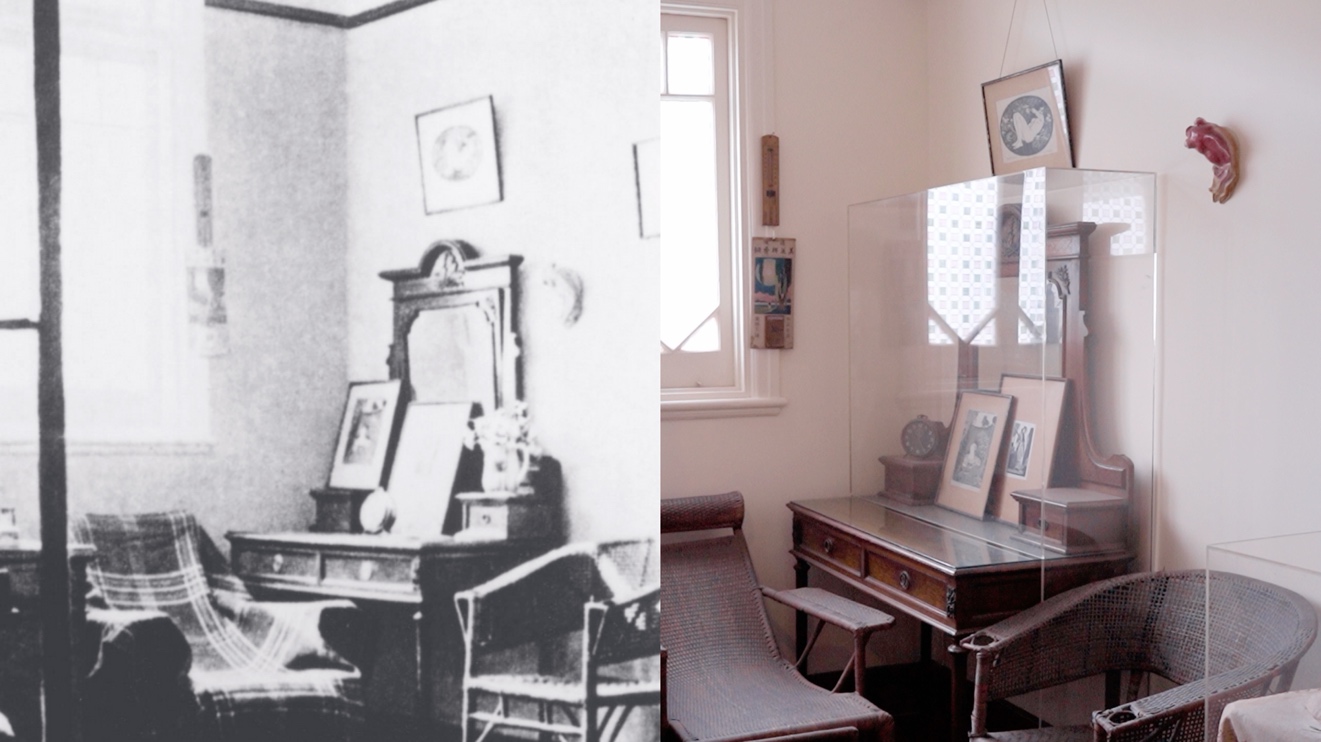

魯迅和許廣平的臥室兼書房。攝影:羅昕

臨窗是一張魯迅先生用了近十年的書桌,逝世前兩天,他還伏案在寫最后一文《因太炎先生而想起的二三事》。可以看到桌上的小物件滿滿當當,有馮雪峰送的綠色玻璃罩臺燈、瞿秋白的夫人楊之華送的北極狐造型的玉石鎮(zhèn)紙、本應插花結(jié)果用來插“金不換”毛筆的瓷龜、養(yǎng)“蘇州魚”的方缸等等。據(jù)說每當寫作疲勞的時候,魯迅先生就會看著那些游弋的小魚,權(quán)當一種休息了。

魯迅先生用了近十年的書桌。攝影:羅昕

此外,臥室靠西墻從南到北排列著鏡臺、椅子、茶幾和大衣櫥。茶幾上是茶壺保暖用的棉墊套,這是許廣平縫制的。茶幾上方是海嬰4歲時的全身照。正對窗戶的北墻下有一件五斗櫥。在五斗櫥的上端又掛著一幅“海嬰生后十六日像”的油畫。

老照片與當下。制圖:李思潔

他特喜歡油炸和甜食

人們印象里魯迅先生或許有些嚴肅,但其實他是一個充滿生活樂趣的人。在故居餐廳,張迪說起蕭紅的《回憶魯迅先生》恰可以在這里找到無數(shù)生動的印證。每當家里來客人,那張古樸的餐桌上就有魚有肉,都用大碗裝著,起碼四五碗,多則七八碗。平常日子則有三碗菜:一碗素炒豌豆苗,一碗筍炒咸菜,還有一碗黃花魚。

“魯迅先生的飲食偏好在今天看來不太‘健康’,他喜歡吃硬的,吃油炸,還有吃甜食。碰到蕭紅來做韭菜合子和荷葉餅,魯迅先生總想多吃幾個,就在桌上舉著筷子問許廣平:‘我能再吃幾個嗎?’”

餐廳 攝影:羅昕

等移步二樓,先經(jīng)過的小小儲存間又可以印證魯迅先生在“吃”上別有追求。只見天花板上吊下一個醒目的籃子,那個籃子竟是魯迅先生專門用來放吃食的。“他特別喜歡一種既可以當蔬菜又可以當水果的東西,上海人叫荸薺。他把荸薺放在里面,曬干,皮剝掉了就非常甜嫩。”

魯迅先生專門用來放吃食的籃子 攝影:李思潔

同樣突出的還有兩大罐放在儲存間地上用火油聽改裝的干果箱。張迪說,魯迅先生特別喜歡喝茶,每當有新茶上市的時候總會買上幾十斤放在里面,一部分自己喝,一部分送朋友,還有一部分會送到5分鐘路程內(nèi)的內(nèi)山書店去。當時內(nèi)山書店門口下邊都會放一個茶葉桶,給路過的行人免費試茶,所以魯迅先生也常常送茶過去。

除了飲茶,魯迅先生還“煙不離手”。據(jù)說他有兩種煙,一種叫白聽子,貴,日常就被放到書桌的抽屜里,等客人來了再招待。一種叫綠聽子,便宜,他就自己抽。

在三樓陽臺往外看。攝影:李思潔

年輕人為什么愛魯迅?

這些年,魯迅先生成為了無數(shù)年輕人的“精神導師”。以他寫下的金句為底本的各類文創(chuàng)備受追捧,就連魯迅先生的毛衣也在網(wǎng)上掀起時尚之風。

張迪也注意到,不少游客來故居探訪時會特意帶上一些魯迅周邊文創(chuàng),一起拍照打卡。尤其《覺醒年代》播出后,許多人會背著“新青年”的包而來。

“我對有些游客印象很深。之前有一位大概六七十歲的大爺,他說自己1957年來過這里,還給我看了一張當時的參觀門票。”張迪說,“我會覺得無論男女老少,對魯迅先生都有一種發(fā)自內(nèi)心的喜歡。大家崇敬他。因為他也代表了一種生活態(tài)度。”

張迪還特別說到,魯迅先生在上海的先后三處寓所——景云里、拉摩斯公寓、大陸新村都在虹口區(qū)。這三處寓所和周邊的魯迅紀念館、魯迅墓、1927魯迅與內(nèi)山紀念書局、中國左翼作家聯(lián)盟成立大會會址,以及即將到來的上海文學館形成了一張在虹口區(qū)的上海文學地圖,是獨屬于上海的建筑風景、歷史見證和人文記憶。

“這一片有許許多多的逛法。歡迎大家靜下心,放慢腳步,來聽這里的故事,來感受穿越時空的文學魅力和人文精神。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司