- +1

“大地藝術”的七首詩:人們走向大地,就像回到母親身邊

湃客文藝X美學時空漫游指南

大地藝術的本質是連接人類與土地。

無論是永久性的雕塑,還是短暫存在的裝置,它們都表達著藝術的在地性、自然性與時間性,這是藝術家與生態、社會、空間的深度對話。

大地藝術Land Art的創作者們從自然景觀、天然素材開始,使人們重新討論大自然,重新審視人與自然、社會的關系。

今天一起欣賞七組藝術家創作的大地藝術作品,讓我們從新的維度重新閱讀大地。他們分別是:

Andy Goldsworthy:“過程即作品”。

Robert Smithson:“回到自我,回到自然。”

Studio Drift工作室:跨學科的藝術

Jon Foreman:一個人大地藝術

Tomás Saraceno:從大地到天空的萬物共生

James Turrell:“不止是旁觀,而是創造。”

登山者們:馬特洪峰的燈光

——·——

詩篇 ·1· Andy Goldsworthy: “過程即作品”。

Andy Goldsworthy在北緯55°的蘇格蘭高地砌冰塊,他知道,冰會隨溫度升高逐漸融化,回歸自然。

Goldsworthy強調的創作理念就是 “過程即作品”,他認為自然的生長、衰敗與人類干預同樣重要,他通過攝影記錄作品,這便成為 “存在過的證據”。

“我很享受在自然中發現并創造一件東西,撿到的可能是一塊鋒利尖銳的巖石,也可能是幾片羽毛或是樹葉,我喜歡用自然給予我的材料來創作。

如果今天下雪,那我就用雪來創作;

如果碰到今天樹木落葉,那我就用樹葉來創作。”

詩篇 ·2· Robert Smithson:“回到自我,回到自然。"

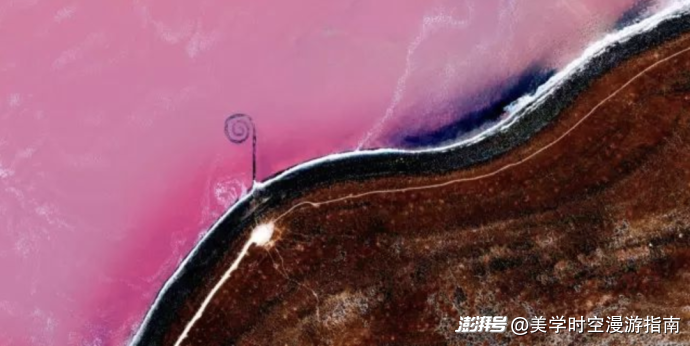

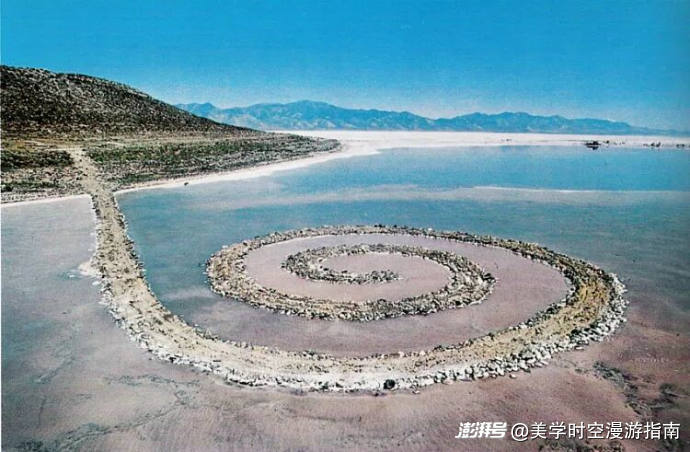

《螺旋防波堤》,羅伯特·史密森,美國猶他州的大鹽湖邊上,1970。

羅伯特·史密森Robert Smithson,一個公認的悲觀主義者。對于工業文明帶來的很多負面,他都深深的反感:“冷冰冰的玻璃盒子……陳腐、空洞、冰冷。”這一切無情地主宰著城市。

他希望能與大地對話,去尋找新的藝術創作方式。

Robert Smithson身處美國,他本人也曾深深卷入了當時的文化浪潮,崇尚享樂主義,追求個人自由。但十年后,主張瘋狂消費的波普藝術已經被浪漫的大地藝術取代。

“整個世界存在著數量眾多的礦場、采石場,還有那被污染的湖泊與河流。而解決肆意破壞環境問題的辦法,我應當是從‘大地藝術’所蘊含的意義出發,對陸地和河流進行循環利用。”遺憾的是,這位大地藝術家先驅在35歲因空難去世。

他以地質時間的的長度對工業文明進行了深刻批判。

他的作品重塑了藝術與自然的關系。

詩篇 ·3· Studio Drift工作室:跨學科的藝術

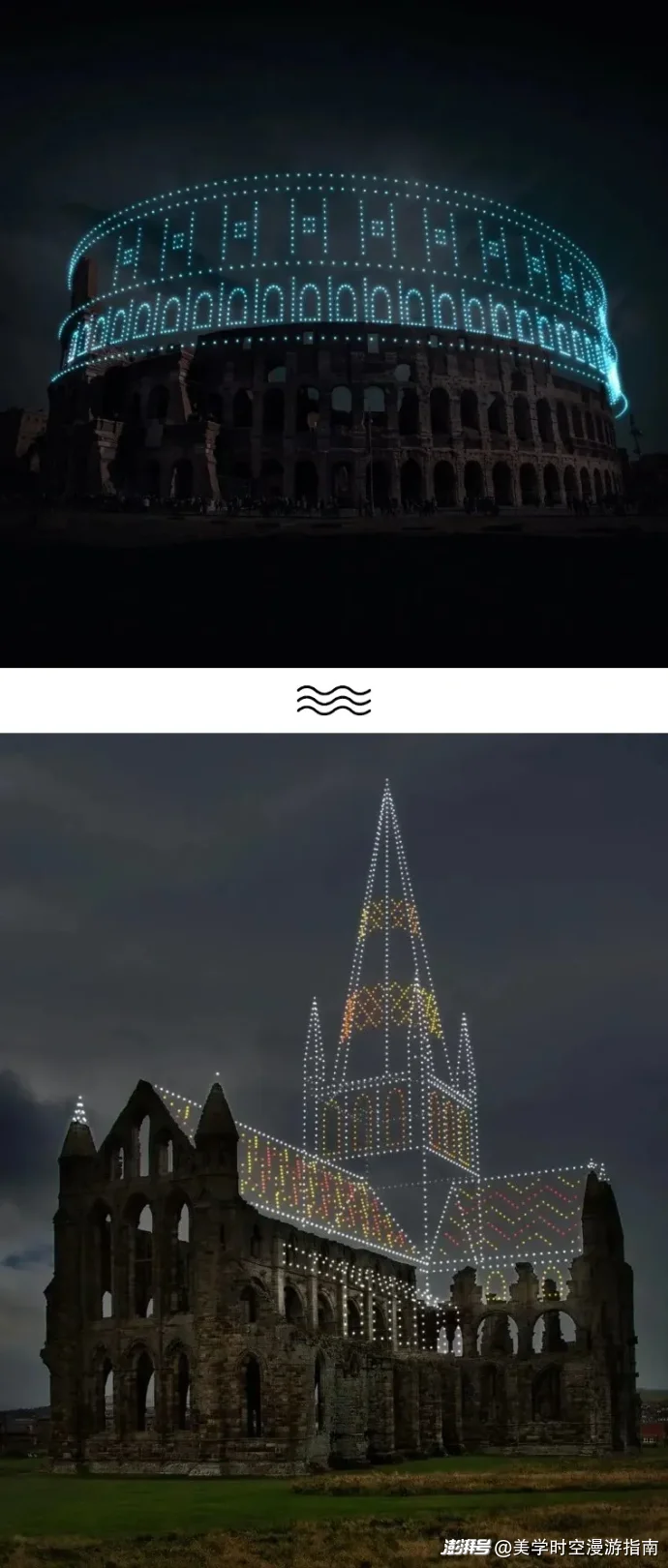

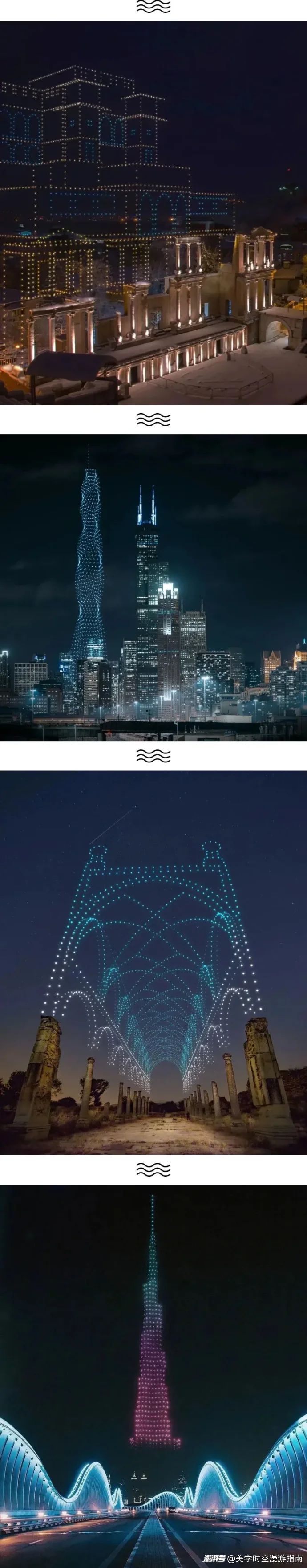

西班牙圣家堂,無人機空中雕塑,Studio Drift工作室

上圖是Studio Drift最著名的飛行雕塑《特許自由》,這一動態雕塑由數百架無人機組成,模仿了天空中椋鳥群的飛翔行為。基于對椋鳥飛行模式進行10多年的生物算法研究,模擬在自然界中長期觀察才能見到的現象。

荷蘭的漂移工作室(Studio Drift)通過無人機編程,實現了視覺藝術。他們帶領團隊把這些建筑遺跡進行了可視化的補全。

他們利用空中雕塑、科技裝置和實時表演,進行多學科跨團隊合作,用空靈的發光藝術作品改變了建筑,在舊的建筑基礎之上“建造”了一個全新的空間。

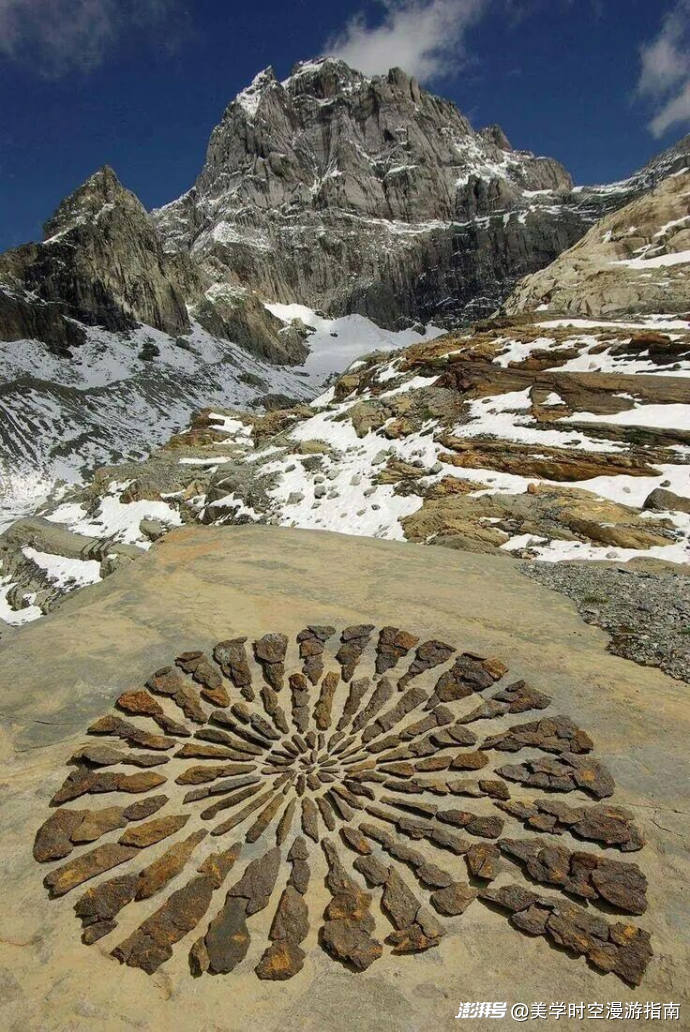

詩篇 ·4· Jon Foreman:一個人大地藝術

這是藝術家Jon Foreman的藝術項目「Sculpt the World」。隨著時間的流逝、天氣變化,他的作品也會慢慢地消失,有時也會有人干涉作品,但“這都是創作過程的一部分”。

在我看來,這就是一次又一次的,自己與大地的“對話”。

相比起那些創作時間拉長到50年或更久的、超大面積的巨型藝術品,一人份的大地藝術正好適合一個人的漫步。

詩篇 ·5· Tomás Saraceno:從大地到天空的萬物共生

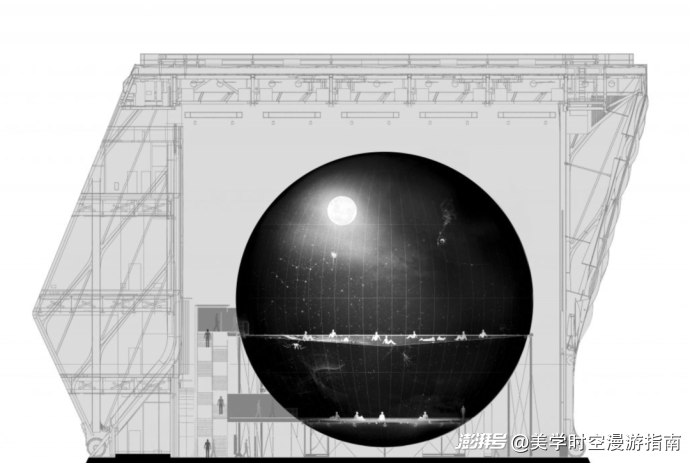

托馬斯?薩拉切諾Tomás Saraceno是一位融合藝術、科學與生態實踐的跨學科藝術家。

他以建筑訓練為基底,通過裝置、雕塑、飛行實驗和社區合作,探索人類與自然、科技與生態的共生可能。

他從在地面上創作,發展到離開地面構想創作,他在思考著地球和人類的未來可能性。

雖然看起來Saraceno更像一位夢想家,但他的作品也讓我們重新思考:在浩瀚的宇宙中,我們應如何與萬物共同棲息于這顆脆弱的星球之上。

Tomás Saraceno的創作繼承了技術烏托邦思路,他一直在嘗試將 “詩意想象” 轉化為可執行的生態方案。

他的作品既是美學實驗,也是對資本主義資源掠奪模式的批判。

他的藝術成了一種行動哲學,他的作品迫使我們重新思考‘進步’,

思考“萬物共生”。

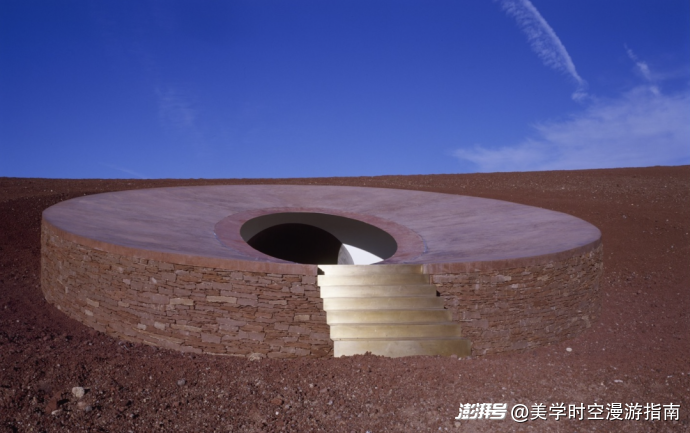

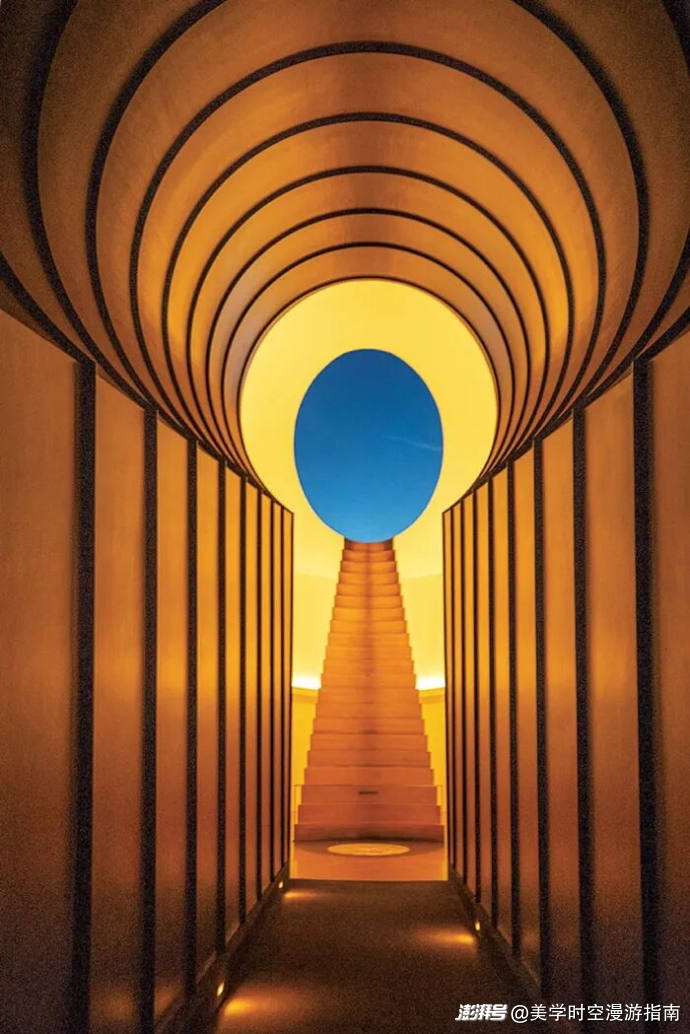

詩篇 ·6· James Turrell:“不止是旁觀,而是創造。”

James Turrell在1977年購買了美國亞利桑那州北部的一座休眠火山,他修建隧道,雕刻了火山口的形狀,在火山內部切割了一系列的腔室、隧道和孔洞。他將火山口變成了一個巨大的肉眼觀測臺,這個項目仍在進行中。

這是一個結合多種感官體驗的大裝置,人們可以體驗空間光線的變化,還能感受到隨著時間流逝,天文的永恒與地理的無垠。

James Turrell希望人們可以在此沉思光與時間,他說:“我正在努力將太陽和月亮等天體帶入我們居住的空間。”

“在我們習以為常的天穹下,誰擁有這束光?是你。”

詩篇 ·7· 登山者們:馬特洪峰的燈光

1865年7月14日,人類首次登頂的馬特洪峰。150年后,為了紀念首次登頂150周年,人們又一次聚在一起。

這些登山者沿著山脊線,沿當年登頂路線用頭燈點亮山脊,這紅色的光鏈,與雪山輪廓形成鮮明生動的對比。這是Mammut策劃的Matterhorn150周年活動。而項目僅僅持續了數個小時,以最低干預的方式紀念了歷史記憶。

我們看到的這些作品并不是視覺奇觀,而是對人類文明的反思。在生態危機日益嚴峻的今天,大地藝術提醒著我們:

藝術的終極價值不在于征服自然,

而在于重新認識人類作為大自然的一員的謙卑與敬畏。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司