- +1

觀察|從蔡國強煙火事件看大地藝術的倫理困境

日前,藝術家蔡國強在西藏江孜地區實施了一場名為《升龍》的煙花項目,引發公眾質疑。這一涉及藝術、商業和環保話題的事件,將大地藝術(Land Art)自誕生以來就存在的深層倫理困境推到了公眾視野中。

多位資深藝術評論家對澎湃新聞表示,這一事件令藝術圈必須開始認真思考藝術的本質和藝術的道德倫理邊界。

當代大型環境藝術項目往往因技術、人力、場地的高需求,不得不依賴雄厚的資本支持。《升龍》煙花項目與知名戶外品牌的深度合作,正是這一現實的典型樣本。當藝術表達異化為綠色營銷時,藝術也就成為資本的文化工具,往往會忽略人與自然的平等關系。而這類大型環境項目又往往容易在一些生態保護意識不強、環境監管體系不完善的地區被批準實施。

網絡上,有不少人將2015年瑞士戶外品牌猛犸象(Mammut)舉辦的一場表演秀與此次煙花秀作了對比。當時,猛犸象以紀念人類首登馬特洪峰150周年為由,組織登山者們在黎明前,沿著1865年愛德華·溫珀(Edward Whymper)團隊走過的馬特洪峰山脊路線攀登,并用頭燈點亮了整條山脊線,形成一條紅色光鏈。2020年,瑞士策馬特(Zermatt)官方授權燈光藝術家格里·霍夫施泰特(Gerry Hofstetter),將帶有鼓勵性質的防疫文字圖像投影至馬特洪峰上。另外,芬蘭藝術家卡里·科拉(Kari Kola)曾用千余座翡翠綠以及藍色燈光將愛爾蘭康尼馬拉山轉變為公共藝術創作“Savage Beauty”,以燈光凸顯大自然壯闊之景。

但實施在馬特洪峰與康尼馬拉山的藝術表達都選用了燈光,對環境的影響跟煙花相比,還是小了很多。

猛犸象(Mammut)在馬特洪峰上的燈光秀

愛爾蘭康尼馬拉山的燈光秀

大地藝術的本質與倫理困境

大地藝術(Land Art)的誕生源于20世紀60年代對工業化和商業化藝術體系的反叛。部分藝術家將遠離美術館、藝術館、博物館等都市文明的自然環境(如海邊、荒野、沙漠等)作為藝術創作的場地,進行了許多激進的藝術實踐,它既是后現代藝術創新發展的必然結果,也是對當時文化思潮、生態問題和發展問題的熱烈回應。大地藝術的核心理念在于打破藝術與生活、人工與自然的邊界,主張返回自然,以大地本身作為藝術創作的材料和場所。

最知名的案例要屬克里斯托與珍妮·克勞德的作品《奔跑的柵欄》與《包裹島嶼》。其中,《奔跑的柵欄》創作于1976年,藝術家夫婦二人用白色尼龍布在加州丘陵間搭建了一道延綿40公里的臨時屏障。織物隨風流動,與地貌、光線和天氣互動,將景觀轉化為動態的藝術現場。該項目通過嚴密的環保協議確保生態可恢復性,體現了“短暫介入”的創作哲學,且所有資金來自藝術家自籌,拒絕商業贊助。到了1983年,這對藝術家夫婦又創作了《包裹島嶼》。他們以粉紅色聚丙烯織物包圍了佛羅里達州的11座島嶼,從天空上看,水面上形成了漂浮的彩色花環。項目耗時三年完成生態評估和政府協商,最終僅存在兩周。盡管爭議不斷,但其通過藝術激活公眾對環境的關注,并承諾“不留痕跡”,成為大型生態藝術項目的范本。

克里斯托與珍妮·克勞德,《奔跑的柵欄》(1976)

克里斯托與珍妮-克勞德,《包裹島嶼》(1983)

大地藝術的出現是對現代藝術體制化的反抗。二戰后的西方藝術日益商業化、體制化,藝術評價機制、話語權和所有權掌握在少數藝術機構、批評家和收藏家手中。羅伯特·史密森(Robert Smithson)、邁克爾·海澤(Michael Heizer)等藝術家選擇逃離城市藝術體系,轉向人跡罕至的自然空間,他們利用大自然的各種元素進行創作,讓作品直接在大自然中存放和展示,從而擺脫美術館、畫廊的封閉空間,打破收藏家對作品的占有和批評家的話語霸權。

羅伯特·史密森于1970年創作的《螺旋防波堤》

1970年,美國藝術家羅伯特·史密森將6000噸玄武巖與泥土倒入美國猶他州大鹽湖,構筑成一條長達450米的《螺旋形防波堤》。盡管史密森表示是要通過這一作品探討熵、衰變與自然循環的主題——堤壩隨著湖水水位變化時隱時現,最終將完全回歸自然。但在批評者看來,這一作品改變了鹽湖的自然地貌,看似歌頌自然,但其內核仍然是人類中心主義。

此前一年,邁克爾·海澤的《雙重否定》更是在內華達州荒漠中挖掘出兩條長約450米、深15米、寬9米的縱深溝渠,爆破和挖掘了24萬噸巖石和土塊。這些作品雖批判了傳統藝術對人工空間的依賴,卻陷入了另一種誤區:將自然視為空白畫布,以人類的審美意志重塑自然形態,其劇烈的開挖方式也引發多方批評,成為大地藝術干預自然倫理爭議的典型案例。

1969年的《雙重否定》現場。

從大地藝術到大地藝術節

上述的案例多發生于40年前,大地藝術的歷史上或多或少都存在因介入自然而引發公眾憂慮或批評,隨著社會公眾環保理念的加強,大地藝術有影響力的個體作品在減少,并逐漸發展為多個藝術裝置集合的“大地藝術節”。

2000年,日本舉辦了首屆“越后妻有大地藝術祭”,與此前單件在自然環境中的作品相比,大地藝術祭則變成了多件藝術作品的展示,其理念是為鄉村帶來關注與振興。該藝術活動的初衷是應對當地因老齡化帶來的人口流失問題,以舉辦藝術活動的方式,邀請藝術家在鄉村田野和閑置民居中創作,一定程度上帶動了人口回流,推動鄉村再生。之后,日本還舉辦了“瀨戶內國際藝術祭”,藝術家草間彌生那件被安置在海邊的斑點大南瓜是傳播度最廣的作品之一。這些“大地藝術”被作為激活鄉土、推動地方振興的重要方法。

日本越后妻有,該地因舉辦藝術祭而出名。

對于如何看待大地藝術,當代藝術研究者、央美教授、原央美美術館館長王璜生對澎湃新聞如是說道:“大地藝術從一開始從博物館走向空間,走向大地,它是在突破一個博物館規則,在這個過程中產生一些對跟土地之間的關系。同時,大地藝術應該是有問題意識的,包括對環保生態和社會問題,而不只是做一個好看的奇觀。第二,從藝術表達上,大地藝術要跟環境或者針對的問題產生一個特別的視覺表達,是別人沒有表達過的形式。”

大地藝術在中國的發展融合了東方獨特的哲學思想與美學觀念。中國傳統文化中的天人合一理念為大地藝術提供了深厚的思想基礎,使中國的大地藝術實踐呈現出與西方不同的風貌——更強調和諧而非對抗,更注重融入而非干預。近十年來,隨著“大地藝術節”影響力的加強,這一類活動逐漸作為地方文化系統工程的新生力量,也在中國多地涌現并受到關注。

江西景德鎮“藝術在浮梁”大地藝術節中一個很著名的裝置作品

此前,公眾號“青年城市”團隊梳理了近十年中國大地藝術節的基礎上,依據主導力量的不同,將大地藝術節分為五大類型,包括:政府主導、企業主導、產業機構主導、院校主導和在地組織主導。其中也不乏當下的知名案例,如2021年在景德鎮市浮梁縣政府的支持下的“藝術在浮梁”,該項目由“越后妻有大地藝術祭”和“瀨戶內國際藝術祭”藝術總監北川富朗擔任顧問,遵循“藝術創生”方法,以地方振興為宗旨,意圖將寒溪村建設為一座“沒有屋頂的美術館”。

阿那亞大地藝術節中展出的作品

2023年,阿那亞大地藝術節在阿那亞·金山嶺舉辦,除藝術展覽外,藝術節涵蓋“藝術之夜”系列活動,將藝術節打造成為企業品牌體驗與空間增值的綜合平臺。2021年,植染大地藝術節在福建光澤首辦,將植物染與大地裝置藝術結合,匯聚創作與產業力量。此外,還有江西無棣大地藝術節、北京谷山大地藝術節等,這些活動試圖將藝術與自然、地域文化相結合,為地域文化的傳承與創新以及民眾精神生活的豐富帶來新的機遇。

這些藝術活動和早年的“大地藝術”在概念上有所不同,但在視覺形式上,都存有在自然環境中展現藝術作品的概念。不同的是,藝術作品的空間尺度在逐漸減小,成為“大地藝術節”中的一件戶外裝置或雕塑作品。

植染大地藝術節

大地藝術應向何處去

回到“升龍”項目的話題。以火藥為媒介,這是蔡國強的創作標志。其1989年開始的《為外星人作的計劃》是持續很久的一個項目,“升龍”便屬于這一系列。1993年,蔡國強創作了《萬里長城延長一萬米:為外星人作的計劃第十號》,在他的指導下,志愿者從長城最西端遺址開始,把1萬米長的導火線和600公斤的火藥沿著沙漠脊線安放,點燃的火藥形成了一條火墻劃破茫茫戈壁,靜止的長城被激活。這一項目在當時獲得了稱贊。

蔡國強《萬里長城延長一萬米:為外星人作的計劃第十號》

到了美國之后,蔡國強曾到內華達原子彈基地考察,還悄悄帶去在中國城買的鞭炮火藥,在基地里炸了一小朵蘑菇云出來。該作品名為《有蘑菇云的世紀:為二十世紀作的計劃》,后來他將這一藝術行為延伸至多個標志性地點進行,還作為書的封面出現。他手上放出的蘑菇云象征人類之手,從使用火種到擁有核能的得失和矛盾。之后,2008年北京奧運會開幕式上的“大腳印”及2015年在泉州實施的“天梯”是他在國內較為出名的作品。

《有蘑菇云的世紀:為二十世紀作的計劃》,1996美國內華達核試驗基地,Hiro Ihara攝影??蔡工作室

一些評論家認為,從嚴格意義上而言,蔡國強此前在城市所放的煙火并不能算是大地藝術,然而此次在喜馬拉雅地區的項目,因為與山體直接發生關系,可以說是大地藝術的延伸和演變,有圈內人士表示:“在這樣的區域實施藝術項目,不僅要考慮生態環保,獲得法律上的許可,更需要尊重當地文化對山脈的敬畏,真正獲得公眾的理解。”

盡管該項目的主辦方強調活動手續合規,使用"生物可降解材料",并在燃放后清理了殘留物,但這些解釋未能平息公眾的質疑。

蔡國強團隊辯解的一個關鍵點是煙花藝術的"瞬時性"——與傳統大地藝術對自然的長久改變不同,煙花轉瞬即逝,對自然的影響是短暫的。然而,這種"瞬時性"敘事忽略了一個事實:即使煙花是瞬時的,但團隊進駐、設備運輸、現場作業等環節還是會對當地生態造成影響。

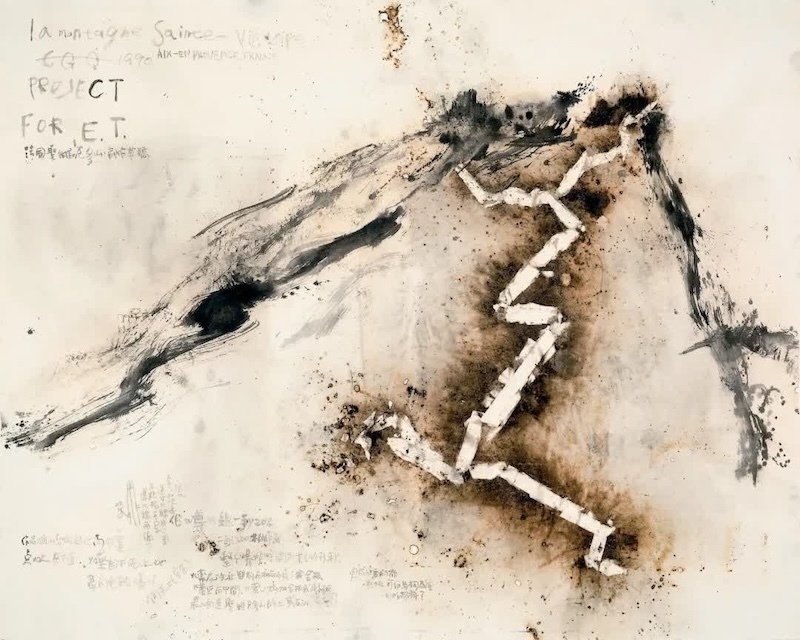

《升龍:為外星人作的計劃第二號》,1989年 ,火藥、墨、紙,240 x 300 cm 蔡工作室提供

藝術評論家、上海油雕院美術館長傅軍認為,藝術家的使命是挑戰邊界、提出問題、探索未知。很多時候,藝術的價值正是在于其“越界”的勇氣。但是,藝術不存在絕對的自由,不違背普遍倫理是底線。

對大地藝術關注頗多的中國美術學院一位藝術學者對澎湃新聞表示,真正的大地藝術應當遵循低影響原則——最大限度減少對自然的干預,以順應自然而非改造自然的姿態進行創作。藝術家應當放棄將自然視為畫布的人類中心主義視角,轉而將自然視為合作主體,尊重生態系統的完整性與自主性。大地藝術的更高層次應當是修復性——通過藝術創作,參與生態修復的過程。

沃爾特·德·瑪利亞,《閃電原野》(1977)。在新墨西哥高原上,400根不銹鋼桿排列成網格陣列,等待雷暴來臨時的自然放電。作品將不可控的自然現象轉化為藝術核心,融合了數學精確性與原始能量崇拜,強調觀眾需親歷其境與耐心等待,挑戰了即時消費的藝術體驗模式。

一些藝術評論界人士認為,隨著科技的發展,大地藝術還可以考慮采用更低碳、更虛擬的表達形式。通過數字媒介、虛擬現實技術,將藝術對自然的感受轉譯出來。

此次煙花事件清晰展示了當下大地藝術發展中的核心困境:藝術家的自我表達、品牌的商業利益與生態保護、公眾接受度之間的復雜關系。大地藝術需要一場深刻的價值觀升級和倫理觀念更新。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司