- +1

中國科學家研發“神經蚯蚓”:在大腦中無創游走,精準監測神經電信號

中國科學家團隊成功研發出纖維“神經蚯蚓”——一種能在體內自由游走、大面積、跨區域精準監測神經電信號及組織微小形變的智能纖維。

“它就像一個機器人在大腦和肌肉中漫游,全程無創,對人體無害。”東華大學先進纖維材料全國重點實驗室、材料科學與工程學院研究員嚴威說。北京時間9月17日,來自中國科學院深圳先進技術研究院與東華大學的科研團隊在國際頂級期刊《自然》(Nature)上發表了研究論文《面向動態生物電子學的可移動長期植入軟纖維》(A movable long-term implantable soft microfibre for dynamic bioelectronics)。

該成果或為腦機接口領域帶來突破。

《自然》(Nature)上發表了研究論文《面向動態生物電子學的可移動長期植入軟纖維》(A movable long-term implantable soft microfibre for dynamic bioelectronics)。 本文圖片均為 東華大學 供圖

項目戰略指導專家、東華大學先進纖維材料全國重點實驗室主任朱美芳院士介紹,該研究提出了“活性”纖維神經的概念,并創制了一種仿地球蠕蟲結構的、與生物組織力學高度匹配的、可拉伸和可移動的在體神經接口纖維平臺。該平臺成功實現了神經接口在大腦與肌肉系統的可控導航,以及動態實時、長時域(肌肉內13個月)的神經電信號和生物力學信號監測。

該論文通訊作者之一,東華大學先進纖維材料全國重點實驗室、材料科學與工程學院研究員嚴威表示,這一突破性成果標志著神經電子學從靜態植入向動態交互、從剛性器件向主動智能纖維系統的范式轉變,為未來腦-機接口、可穿戴診療系統和慢病神經調控開辟了全新路徑。

“在大腦和肌肉中漫游,全程無創”

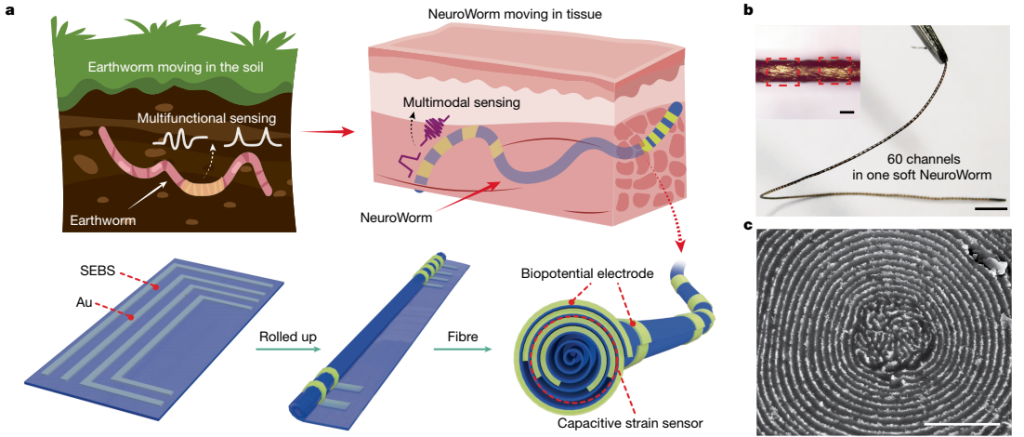

在大自然中,蚯蚓憑借獨特的“體節”結構(metamerism),實現了高度分布式的感知與運動控制能力。每一節體段中都布有離散的感知與神經單元,能夠精準地感知外界刺激并靈活響應,展現出在復雜環境中自由穿行的非凡適應性。正是從這一自然設計中汲取靈感,中國科學院深圳先進技術研究院的劉志遠研究員聯合嚴威研究員團隊提出了NeuroWorm——一種仿蠕蟲結構的動態、柔軟、可拉伸的纖維神經接口。

傳統的神經接口設備,更像“固定哨所”。例如,治療帕金森病的電極,植入后便“釘”在大腦某一區域,若要監測其他部位,只能再次開刀、插入新的電極。科研團隊在早期研究中也面臨類似困境:特征尺寸40納米的金屬玻璃纖維雖能植入大腦,但一根纖維最多只能裝載4個傳感器,且質地偏硬,植入后身體會像排斥“外來入侵者”一樣產生排異反應。而“神經蚯蚓”則大幅度打破了這些限制。

“NeuroWorm”的設計、制造策略和演示。

首先是“兵力升級”:團隊在一根頭發絲粗細(約200微米)的纖維上,沿纖維軸向分布了60個(是傳統方式的15倍)離散化的電極與應變傳感器。這相當于將60個“神經偵探”裝入一根細針,不僅能在組織內部導航、實現微創植入,還能精準監測多點神經電信號和生物力學信號。

其次是“身段變軟”:纖維因其柔軟性、遠小于發絲的尺度,以及優異的多材料與多功能集成性,正日益成為神經接口領域中重要的器件形態之一。該研究中的纖維基底與人體組織的“軟硬度”高度匹配。在動物實驗中,這種纖維在肌肉中留存達13個月,取出時干凈無痕——顯示出良好的生物相容性,宛如身體的一部分。

最關鍵的是“學會游走”:研究人員聯合中國科學院深圳先進技術研究院的徐天添研究員團隊創新性地引入開放式磁控策略,實現了NeuroWorm在組織內的初步可控推進與轉向,使其在體內“聽話”地游走。實驗視頻中,這根透明纖維如蚯蚓穿梭泥土般,從實驗小白鼠的一個區域移動到另一區域,沿途留下清晰的神經信號記錄,全程無需二次手術。纖維的能動性,得益于“磁控”黑科技。“它就像一個機器人在大腦和肌肉中漫游,全程無創,對人體無害。”嚴威解釋道。

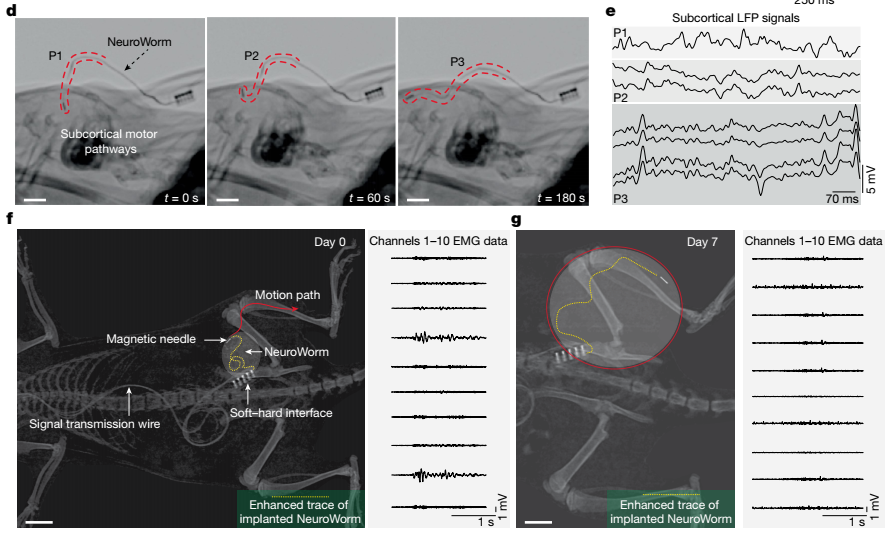

磁場控制下“NeuroWorm”對腦部與皮下筋膜的動態監測

帕金森患者或將無需多次手術

在傳統的帕金森病治療中,患者可能需要在大腦的不同區域植入多個電極,每次手術都伴隨著一定的風險。然而,“神經蚯蚓”僅需一次植入,便能游動至不同的病灶區域,監測神經電信號,甚至通過電刺激有效緩解癥狀——這預示著未來人類或將能夠借助它,實現對神經活動的精準調控。

其更深遠的價值在于“長期監測”能力。在動物實驗中,研究團隊通過極小的切口將NeuroWorm植入大鼠肌肉,連續記錄穩定的生理信號超過43周,且在植入54周后仍未引發明顯的組織反應或纖維化包裹,展現出在同類器件中極為罕見的長期穩定性和生物相容性。與傳統臨床導線類纖維相比,NeuroWorm對周圍組織的干擾極小,信號質量優異,顯示出巨大的臨床轉化潛力。其13個月的體內留存能力,使其能夠像“神經監護儀”一樣,持續捕捉帕金森病、阿爾茨海默病等疾病的早期信號。“這就像可穿戴設備監測心率一樣,它能提前發現神經異常,在癥狀出現前發出預警。”嚴威解釋道,這為神經疾病的“早期干預”開辟了新的途徑。

NeuroWorm長周期生物相容性論證

朱美芳透露,未來,合作團隊將持續深化相關研究,通過構建大型電磁線圈陣列,旨在打造高強度、動態可調的磁場環境。同時,結合微型磁針陣列及閉環運動控制策略,力求在復雜組織內部實現安全、精準、實時的導航與感知解耦控制。這一突破將推動生物電子學從“固定被動記錄”向“移動智能協同”的關鍵性跨越。團隊期望未來能與更多應用單位開展緊密合作,以加速推動該技術的實際應用。

東華大學研究員嚴威,中國科學院深圳先進技術研究院研究員劉志遠、徐天添,以及副研究員韓飛共同擔任該論文的通訊作者,第一完成單位為中國科學院深圳先進技術研究院。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司