- +1

在南京民國戶籍卡里,和逝去的家人“重逢”

儲鑫從未見過爺爺。

她是九零后,出生時,爺爺已經離世十多年。每年和家人去掃墓,看著爺爺的墓碑,她總會感到一絲遺憾,對她來說,爺爺一直很遙遠,面目不清。

爺爺沒有留下遺像,奶奶曾告訴過她,1976年爺爺因病去世時,家里原本保存了一些爺爺的照片,但1980年代的一場意外大火,導致所有和爺爺有關的物品都被燒毀了。“小叔叔和爺爺長得最像”,儲鑫從小聽家人這么說,她會從小叔叔的樣貌,去推想爺爺的樣子。

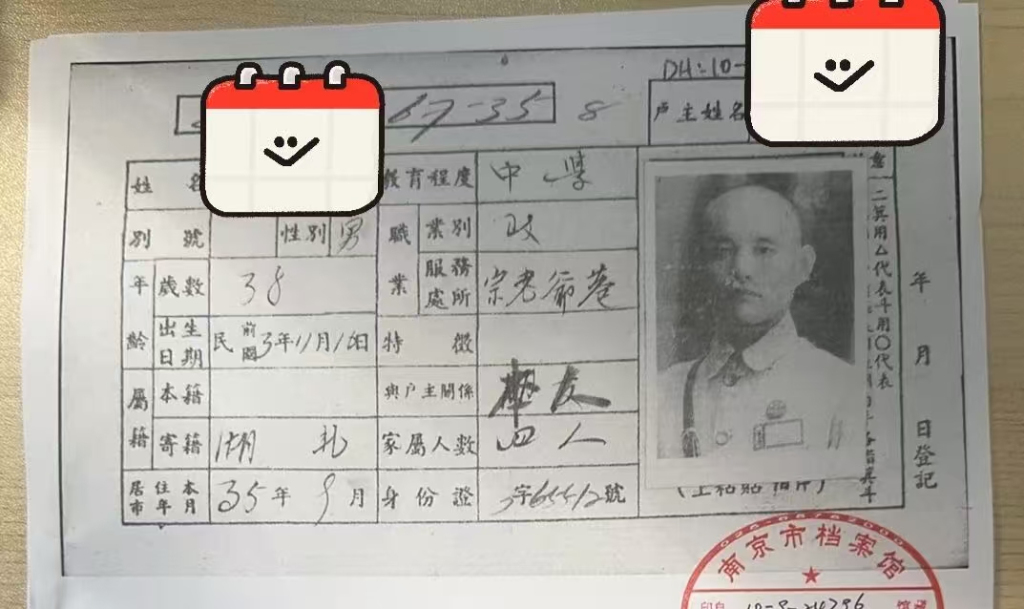

今年8月,收到南京市檔案館寄來的戶籍卡那一刻,儲鑫很激動,爺爺終于變得具象起來:當年爺爺38歲,穿著一身軍服,氣宇軒昂。“那基本上就是我們能接觸到的、查到的世界上僅存的一張(爺爺的)照片”。

如果不是因為電影《南京照相館》的放映,儲鑫不會知道爺爺這段具體的歷史。這是一部關于照片的電影——1937年日軍南京大屠殺期間,幾個南京平民被困在一間照相館里,為了活命,他們被迫為日軍攝影師沖洗底片,卻意外地發現平民被日軍屠殺的暴行在照片中顯影。他們用生命保存的這些照片,成為戰后審判的重要罪證。

電影的公映喚起了尋找歷史記憶、尋找普通人在戰亂中活過的證據的沖動。通過南京市檔案館收藏的一批民國時期戶籍卡,許多人得以重新和那個年代的親人產生連接。

戰亂中,活下來的祖輩

電影《南京照相館》上映后,儲鑫在社交媒體上刷到,有許多網友分享,可以通過“我的南京”APP,在南京市檔案館查詢祖輩的民國戶籍檔案。“我就是抱著試一試的心態,沒想到真有了。”從檔案信息中,儲鑫得知,爺爺當了17年的兵。

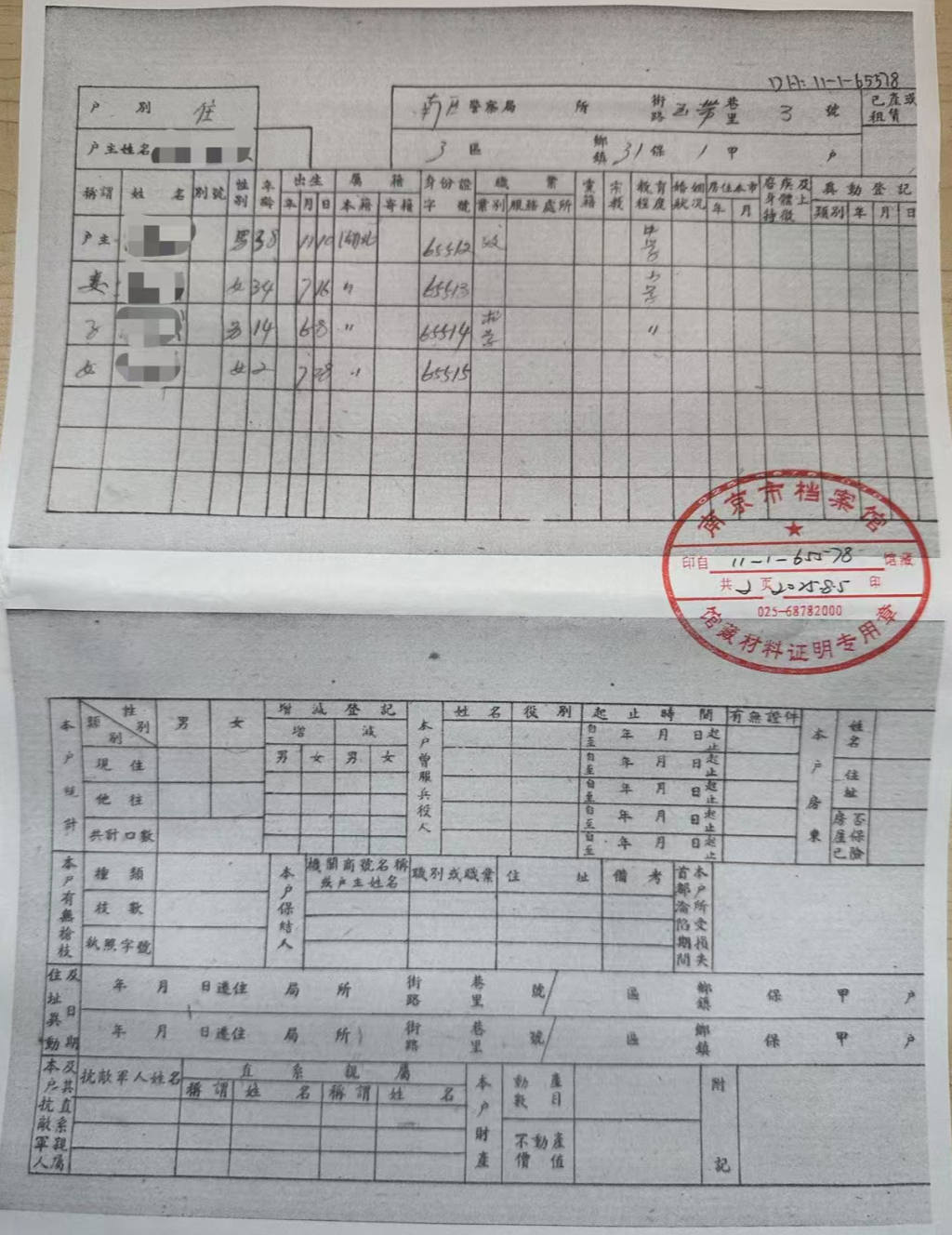

戶籍卡上顯示,爺爺本名儲和,生于1908年(光緒三十四年),本籍湖北,中學學歷,1926年至1943年在國民革命軍服役,1946年搬至南京,在“宗老爺巷”工作,從政,居住在南京市主城區的玉帶巷三號。

儲鑫爺爺的戶籍卡,圖中寄籍一欄疑似筆誤。本文圖片均為 受訪者供圖

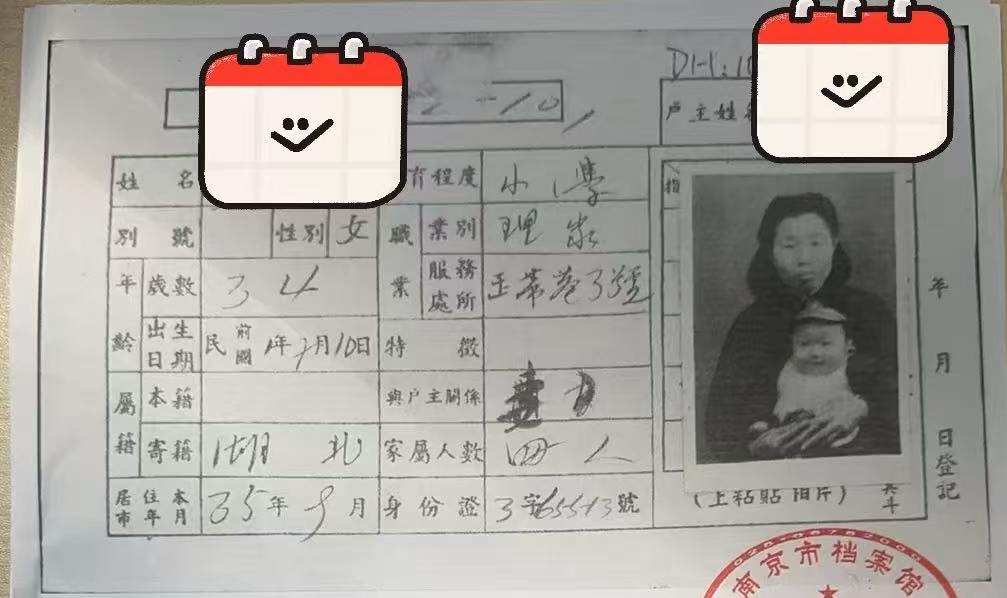

讓儲鑫感到意外的是,戶籍卡登記的戶口信息中共有四個人,還記載著當時34歲的奶奶的信息:生于1912年(民國1年),職業是“理家”。當時兩人有一個2歲的女兒和一個14歲的兒子。照片中,奶奶抱著一個有著肉嘟嘟臉的孩子,頭上戴一頂小帽子。

儲鑫奶奶。

儲鑫說,父親有五個兄弟姐妹,大伯、大姑媽、二姑媽,父親是老四,有一個弟弟。

儲鑫第一時間把檔案的圖片分享給了同輩的親人,平時聯系不多的親戚們活躍起來,表姐(大姑媽的女兒)建議她,可以把照片拿去給大伯看看。

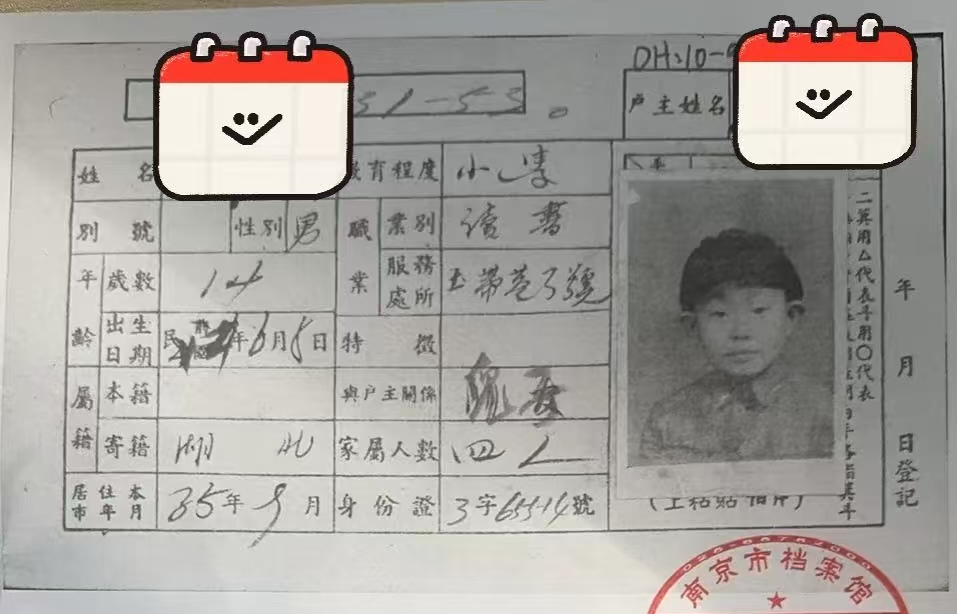

大伯就是檔案中14歲的男孩,招風耳、小眼睛,如今已經94歲,居住在常州溧陽的養老院。8月,儲鑫坐高鐵從南京出發,找到了許久沒有見面的大伯。大伯躺在床上,神智還很清醒,儲鑫和他聊了一會兒,然后翻出檔案照片,大伯一個個認出了父母、妹妹,還有自己。

儲鑫大伯。

他們聊起爺爺,儲鑫才知道那些被埋藏的往事:爺爺出生在湖北隨縣,小時候上過私塾,后入學黃埔軍校。1946年,爺爺退伍后和家人一起搬遷到了南京,負責華僑方面的事務。在湖北老家時,爺爺已結婚生子。

儲鑫查到的這批戶籍卡,由當時南京的“首都警察廳”制作和保存,共有150多萬張,記錄了1946-1948年居住在南京主城區的部分家庭信息,后被南京市檔案館接收。據南京市檔案館的介紹,根據卡片記載的情況,1945年至1949年,南京居民、駐軍加上流動人口,粗略估計應在130-140萬人。其中外來人口占一半以上,主要由軍人和外來務工人員構成,以男性人口為主。

“可以看出當時南京就是一座典型的移民城市。”南京市檔案館的介紹提到,當時的南京以政府機構、軍隊為主導,失業人群在這里尋找各種可以糊口的職業,所以,很多卡片上的職業類型為社會服務業。

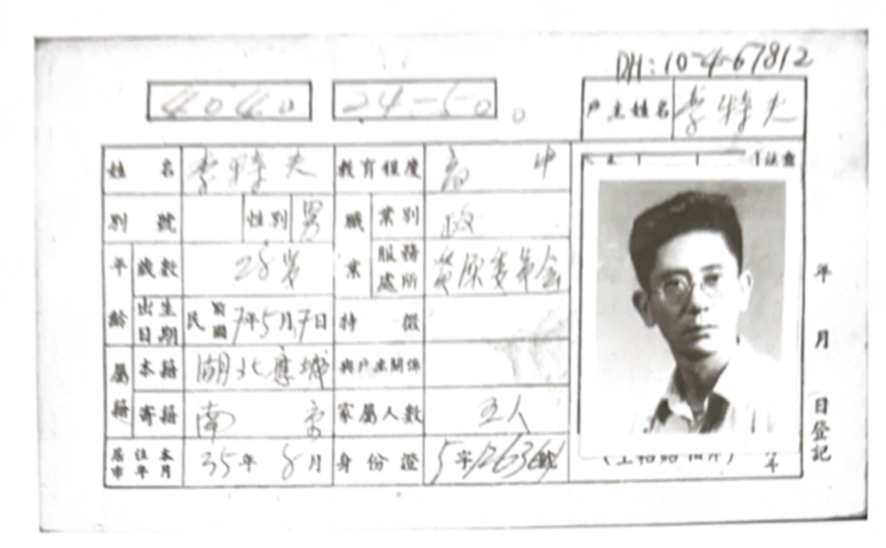

李廣瀚的爺爺來到南京也是在1946年,當時28歲。早在電影《南京照相館》上映之前,李廣瀚就關注到了社交媒體上可以查檔的信息。去年,他就想查爺爺和大伯在南京的檔案。六歲到九歲時,李廣瀚曾和爺爺奶奶一起生活,如今,李廣瀚48歲,爺爺奶奶都已離世。

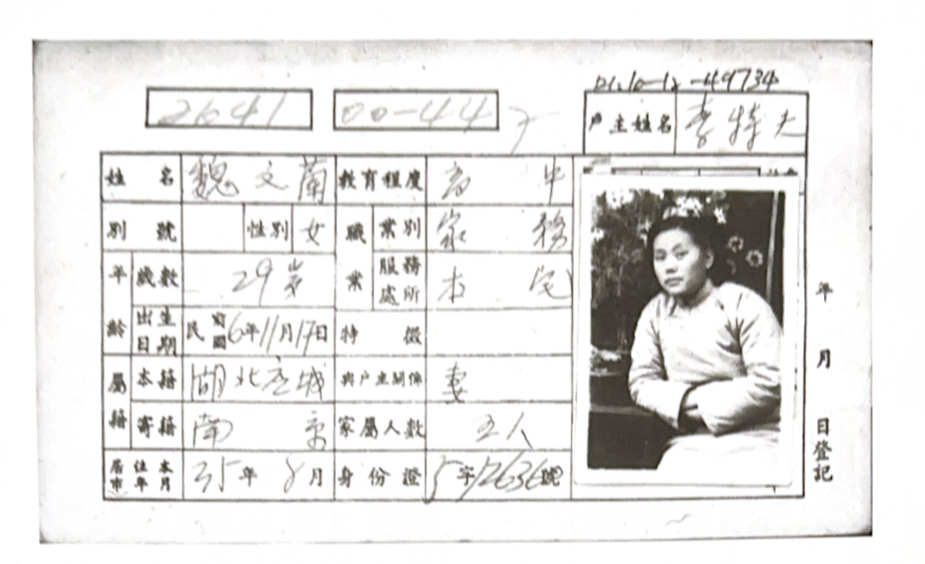

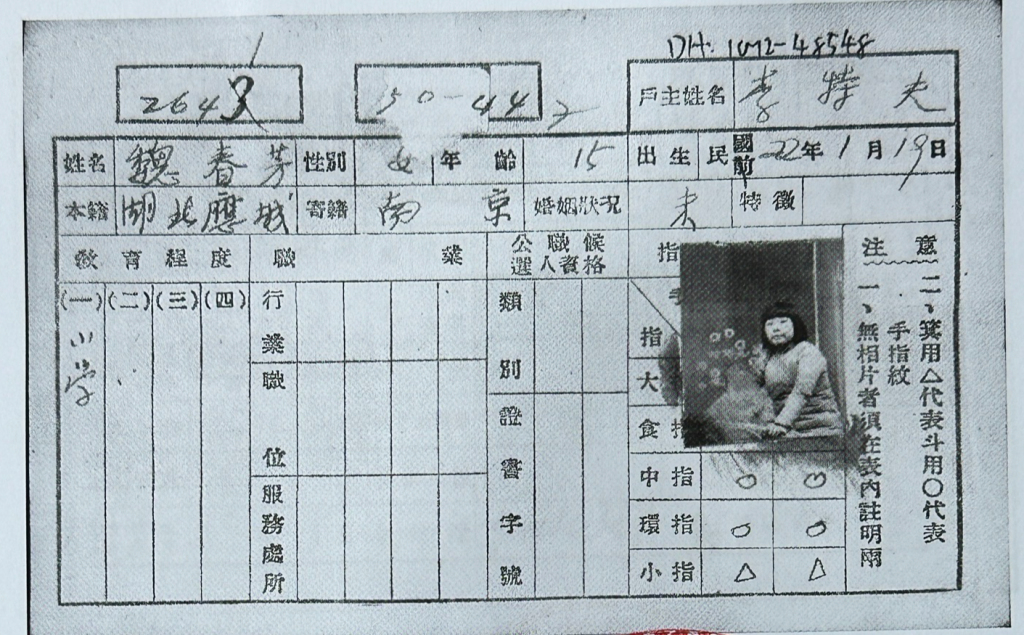

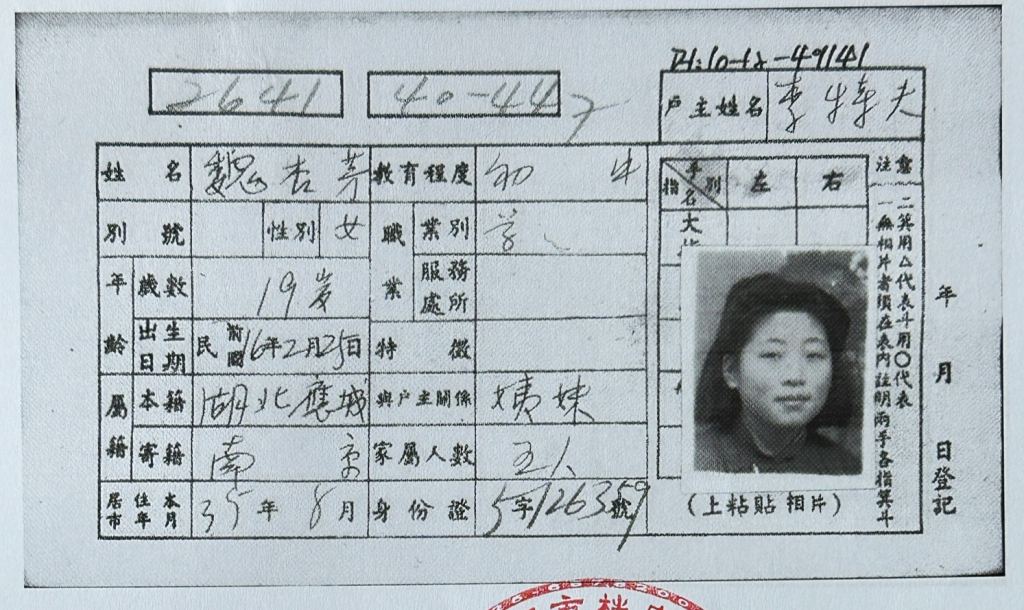

令他驚訝的是,如此珍貴的資料被保存下來了。他看到了爺爺的戶籍卡,顯示爺爺本名李特夫,生于1918年(民國七年),本籍湖北應城,當時(1948年)就職于“資源委員會”,居住于三元巷2號。奶奶本名魏文蘭,生于1917年(民國六年),本籍湖北應城,職業是“家務”。

李廣瀚爺爺。

李廣瀚奶奶。

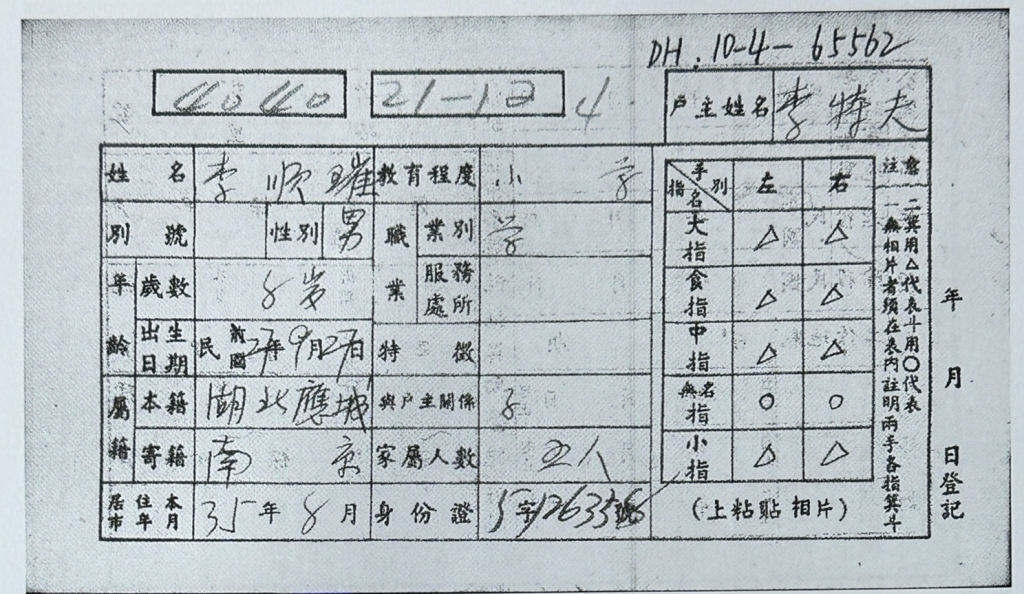

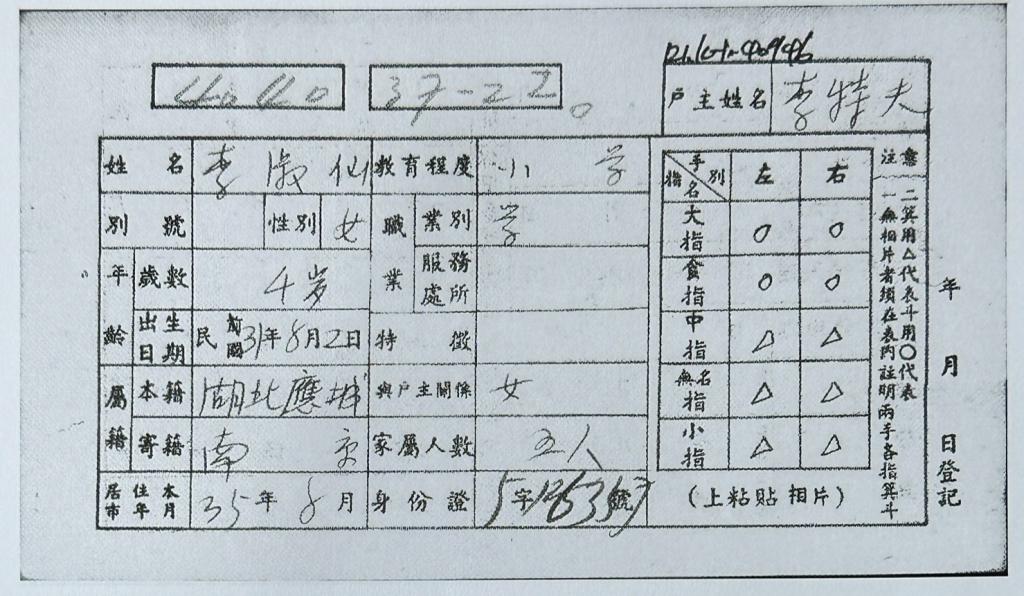

李廣瀚說,戶籍卡上還有很多人,都是奶奶的姐妹們,去南京工作時,爺爺奶奶順便帶上姐妹到南京念書。此外,他們當時有一個8歲的兒子和4歲的女兒。

8歲的男孩,是李廣瀚的大伯,在戶籍卡上的姓名是李順璀。李廣瀚聽長輩說過,因為當時用南京話讀“李順璀”不好聽,后來大伯改名為“李喬陵”,喬遷至金陵之意。

李廣瀚大伯。

在這批戶籍卡上,除“本籍”外,還有“寄籍”一欄,即南京。許多人在歷史動蕩的時期來到了南京,也包括汪茜的外公。

7月,汪茜在社交媒體上得知可以查檔后,去南京市檔案館拿到了外公的戶籍卡復印件。去年,外公離世,汪茜想更多地了解這個陪她長大的人的人生。

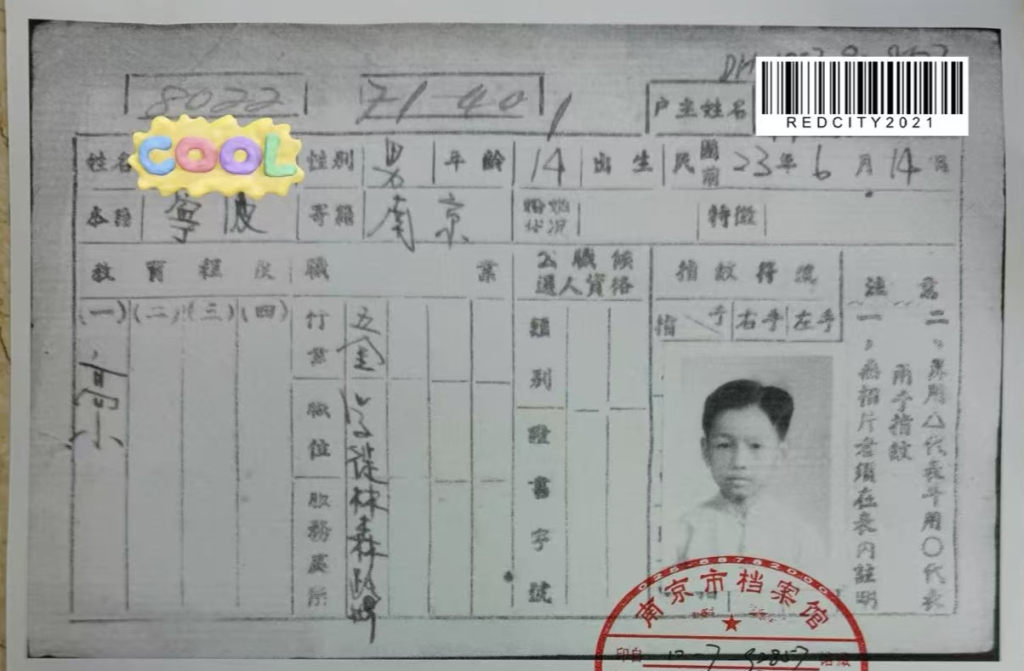

戶籍卡顯示,外公俞泰生于1934年(民國廿三年),本籍寧波。

汪茜外公。

外公在1948年被家人送到南京的親戚家謀生。母親告訴汪茜,外公的父親原本在上海從事魚檔生意,因在船上作業掉入水中,得了肺癆,身體每況愈下,家里不僅失去了經濟支柱,還需要大量支出治療父親的病。

與此同時,戰爭不斷。母親對汪茜說,自己的奶奶曾跟她提到過日軍入侵時驚心動魄的經歷:上海淪陷,為了逃難,俞泰和親人一起乘小舢板回寧波,在江面上遇到了日本人巡邏的船只。當時,漁船上的人想出了一個辦法,把年紀尚小的俞泰推出來給日本人鞠躬。日本人看到船上都是老百姓,果真放過了他們,全船人因此躲過一劫。

到上世紀四十年代,俞泰一家回到了上海,但上海局勢混亂,生存不易。俞泰去南京,“就是為了讓他活命,謀一條出路”。俞泰有五兄妹,他是老大,13歲時,正在上海讀私塾的俞泰“人都沒有扁擔高”。為了減少家里的開支,他進入姨父在南京開的店鋪當學徒。據俞泰的戶籍卡信息,戶主是林耀祖,五金店的店主。

汪茜聽母親說,外公做學徒,店里管吃管住,但沒有工資,他要挑著扁擔給店里的師傅送飯,很艱辛,從一個衣食無憂的經商家庭長子到這樣的身份,外公生前對那段記憶印象尤為深刻。

家族故事里的時代痕跡

2006年,南京市檔案館接收了這批民國時期南京市戶籍卡,此前,它們被遺留在南京市公安局浦口石佛寺倉庫,很長一段時間里無人問津。

據南京市檔案館介紹,每一張卡片經過除塵、消毒、重新編號,再進入恒溫恒濕的檔案館庫房,被永久收藏。其中的重要信息被錄入電腦,涉及數據300萬條、3000多萬字。整理歷時四年,2011年,這批戶籍卡全部入庫,并對社會提供查閱。

這些戶籍卡中,有14×8厘米的小卡片,被稱為“口卡”,記錄個人身份信息。大一點的是“戶卡”,以戶為單位。口卡上的信息類別包括姓名、性別、年齡、住址、籍貫、教育程度、職業、與戶主關系、身份證,還包括外貌、公民宣誓日期與宣誓地點、兵役、義務勞動、保甲番號、左右手指紋等。類目密密麻麻,有28項之多,還有對個人特征的描繪,如左撇子、瘸腿、麻子臉、眼盲等。

戶卡上的信息,除了直系親屬,還包括了互保結人、槍支登記、房屋是否參加保險、本戶財產(包括動產、不動產)價值等,同時注明在南京淪陷期間本戶財產所受損失、本戶抗敵軍人等。

在爺爺的戶籍卡上,儲鑫注意到“南區警察局”幾個字,她想到,這可能對應她小時候居住的地方,爺爺當年曾經生活的玉帶巷,后更名為玉帶園,這里靠近城南萬象天地,屬于“城南”。

儲鑫爺爺當時整戶的戶籍卡。

爺爺的經歷決定了她和家族的命運。解放后,爺爺留在了大陸。大伯告訴儲鑫,后來爺爺被調到了糧食局工作。

儲鑫成了南京人。玉帶園經歷拆遷,在原址上新建了大片居民樓,從小,儲鑫和奶奶一起在這里的小區居住。儲鑫父親年輕時做鹵菜生意,賣鴨子,因為拆遷后少有人買,他開始從事旅游業,在江浙滬帶團,很少在家。

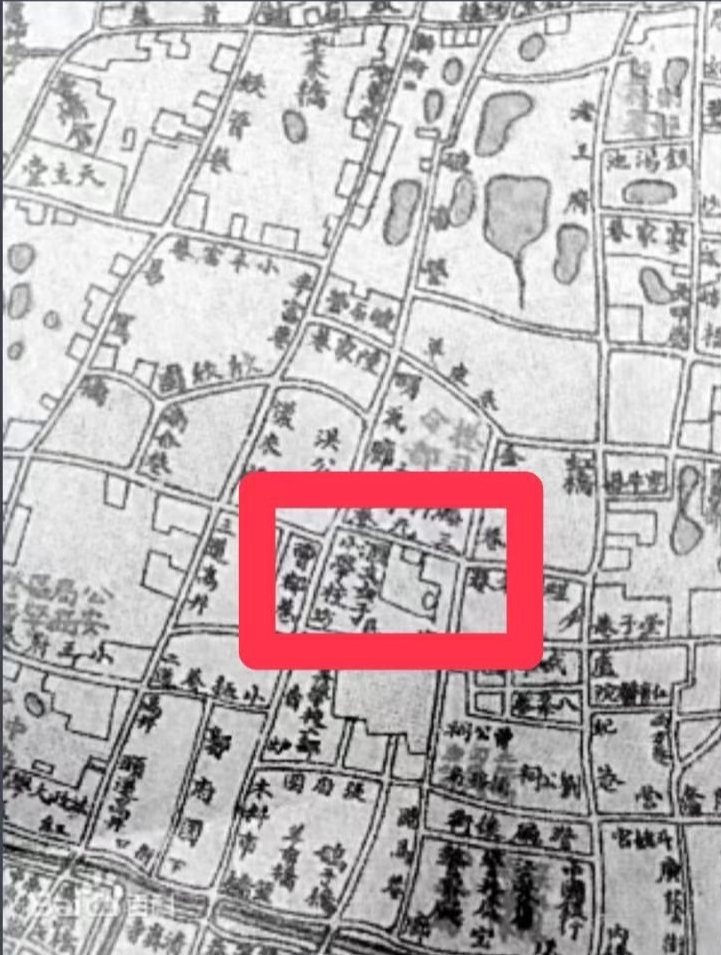

收到爺爺的檔案后,儲鑫立即在網上查詢了爺爺曾經工作的地址“宗老爺巷”,發現它位于“總統府行政院”北面,毗鄰“國民社會委員會”,如今已沒有這個路名。

通過大伯模糊的記憶,她得知爺爺曾經工作的地方可能叫“華僑醫院”。她在網上繼續搜索“宗老爺巷”,發現一篇幾年前的文章和老地圖,記錄了南京已經消失的地名。她根據地圖推測,“華僑醫院”實際上可能是指“國民政府中央醫院”,當時由華僑出資,也就是說,它是現在的中國人民解放軍東部戰區總醫院,“就是我們南京人講的軍總”。

李廣瀚爺爺工作過的地方,辦公樓已被劃為南京市文物保護單位,現在位于南京工業大學校園里。李廣瀚說,解放后,爺爺奶奶隨國民黨軍隊去了臺灣。他們從南京到湖南、貴州,再到重慶,又到海南,然后飛到臺灣,這一路的痕跡留在了孩子們的名字里,李廣瀚的二伯叫喬湘,父親叫喬臺,李廣瀚就在臺北出生。

李廣瀚爺爺曾經工作過的國民資源委員會。

很小的時候,李廣瀚就知道自己的祖籍在湖北。李廣瀚記得,臺灣的身份證曾會標明祖籍,他至今記憶深刻,當時和他一起讀書的同學,祖籍有江西、四川、北京的等等。在臺北,他和爺爺奶奶一起住在一條不長的小巷道,道上全是矮院子,住的都是來自各個省份的人,“你可以想象跟街坊吵架都吵不到一起。大家都很親切,會彼此照顧、關心對方”。

他記憶中,爺爺是一個慈祥的老人,奶奶則對他又嚴厲又疼愛。有一段時間,堂姐從高雄到臺北考大學,借住在爺爺奶奶家。當時見堂姐錢包里有錢,李廣瀚便偷了去買東西,被奶奶發現后棍棒教育了一番。

爺爺退休后,不時和湖北同鄉、戰友或同事在家聚會、聊天、打麻將。他們在一起時說湖北家鄉話,聽得李廣瀚一頭霧水。小時候每到過年,準備的飯菜也有珍珠丸子、粉蒸肉等湖北傳統小吃。

家里不時還會包春卷。春卷的寓意很吉祥,“炸出來是金黃色,所以我們都叫它炸金條,就是家里財源滾滾的意思”。長大后,他問長輩才知道,奶奶包春卷的手法其實是在南京跟爺爺同事的妻子們學的,南京的春卷,要包韭黃和粉絲。一家人到了臺灣后,逢年過節,奶奶仍然還會去買江浙滬的點心:“采芝齋”的粽子糖和小孩酥,還有“老大房”的月餅。

這樣多樣又融合的經歷影響了李廣瀚。2000年代,兩岸的民間交流、貿易變得頻繁,當時30歲的李廣瀚決心來大陸闖蕩,他在北京做兩岸間工業電腦銷售,租住在中關村的一棟商業樓,隔壁就是公司,對面幾戶住著北京當地的大爺大媽。李廣瀚早上出門,或下午回家時,他們總會招呼他到家里,“都會說,胖子進來吃兩口吧”,“我們這里的餃子肯定和臺灣的不一樣”。那種主動的關心,讓李廣瀚恍惚回到了小時候在臺北的生活,他覺得,那時人與人之間的距離不像工作后那么遙遠。

兩年后,盡管本職工作結束,但李廣瀚決定長期留在大陸打拼。后來,他認識了現在的妻子,搬遷到了妻子老家鄭州,一直在這里經營餐館。

他回憶,上世紀八十年代,讀小學時,奶奶因癌癥過世。爺爺壽終,在2000年時離開了。他現在仍然記得,年輕的時候給爺爺奶奶掃墓,墓碑上可以看到許多新中國之前的地名。

時代變遷,也在每個家族的故事里留下痕跡。汪茜外公曾經做學徒的五金店位于南京的長江路,如今那里也早已改變了面貌。汪茜從母親那里知道,解放后,軍工企業招工,外公進入了一家軍工廠。

上世紀50年代初,外公的父親在上海去世,外公的母親因為傷心哭瞎了眼。不久,外公最小的弟弟也因病離世。外公的母親后來曾和汪茜的母親講述那時的艱難:一家人住的地方,從最初租的兩間石庫門房子,到一間,最后住到亭子間。

汪茜聽母親說,當時上海市政府幫助聯系到了在南京的外公,外公母親等家人于是投奔外公,搬到了南京。“他承擔起了作為一個大哥的職責”,外公的整個家族此后都生活在南京,包括他的一個弟弟和一個妹妹的后代。很長一段時間,他贍養母親,照顧剛來南京、沒有工作的弟弟和妹妹。甚至到結婚后,仍會不定期地給弟弟妹妹錢。

汪茜印象里的外公喜歡學習。他后來又去工農兵大學深造,一直工作到從軍工廠退休。在外公留下的回憶錄里,他分享了上學的經歷,“先是鉗工,又去鉆研,然后又搞安全生產”。

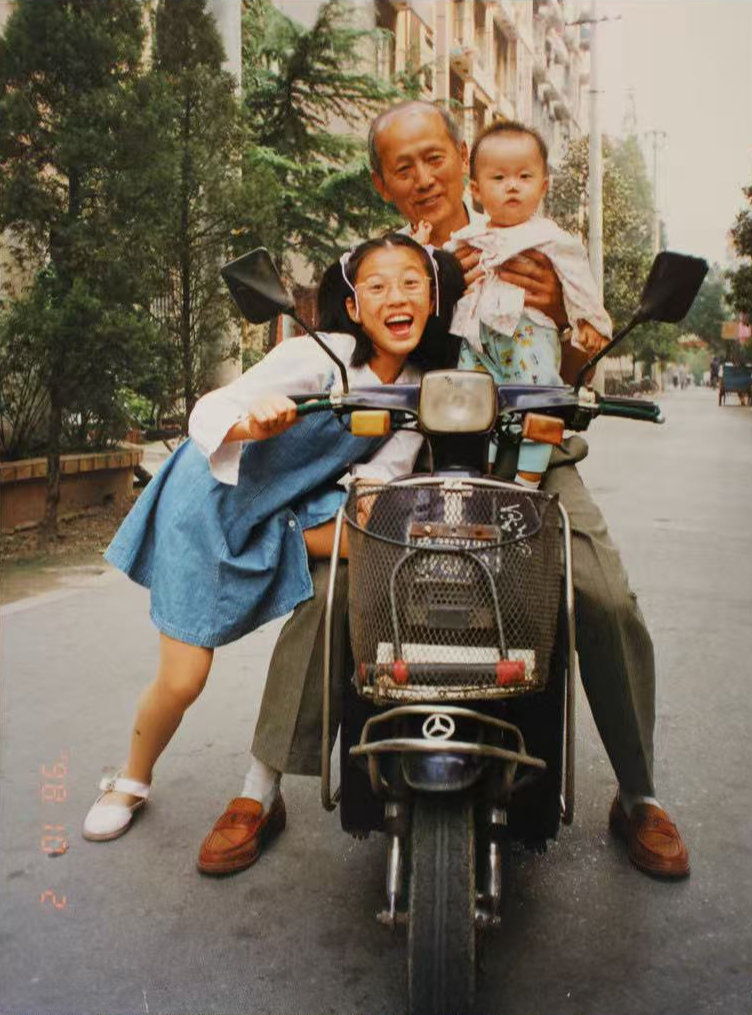

汪茜在南京出生、長大,現在在當地做兒童教育工作。她回憶,上幼兒園時,外公每天騎著一輛小摩托送她上學,沿著明城墻,到雞鳴寺那里,就快到她的幼兒園了。

到初中上物理課,汪茜學習電源的正負極知識,回到家,外公會用電燈泡做實驗,向她展示燈是怎么亮起來的。外公負責維修家里所有壞了的電器,臺燈壞了,他會把其他臺燈拆了,重新組裝一個新臺燈。外公雖然不擅長做家務,但“他就喜歡搗鼓這些事情”。

外公離世后的一年來,每次路過臺城到西家大塘的那一段明城墻,汪茜就會想到他。

1998年,汪茜(右一)小時候和外公、表姐。

去世的人,成為記憶的一部分

汪茜的外公俞泰一直在南京生活,直到去世。

2015年,俞泰在南京鼓樓醫院被查出患有間質性肺炎。汪茜記得,當時醫生說外公只能活兩年。醫院有正在做臨床實驗的新藥供病人嘗試,外公申請成功后堅持服藥,延長了生存期。但從去年開始,他基本下不了床。去世前半年,外公晚上睡不了覺,需要汪茜母親和舅舅輪流陪夜。去年8月的一天,“他就去上了一個廁所回來,然后倒在沙發上,很自然地去世了”。

那時,汪茜整天以淚洗面,當地有習俗,頭七期間不能上墳,但汪茜管不了那么多,她會偷偷地去墓園,在外公墓旁久久站著,和他說說話。

查到外公當年的戶籍信息后,從小和外公相處的記憶,又一下子涌了上來,汪茜開始覺得,“找回他當時存在于這個世界上的一些物件,也算一種留念”。

汪茜是家里的獨生女,由外公外婆帶大。小時候,她調皮,不愛吃飯,外公會開玩笑似地把她綁在凳子上喂飯,汪茜就很開心。外公“愛捉弄別人”,愛玩,退休后,他也閑不下來,經常擺弄花草、種子和果實,每個鄰居都送。院子里種了枇杷樹,他會邀請鄰居來家里摘枇杷果。

外公還很喜歡攝影,他為社區拍了不少照片,參加過江蘇省攝影家協會,他還會修圖。外公也愛旅游,他退休以后,汪茜和父母帶他去了不少國家,“他就很愛回來吹牛”。晚年,外公還會和別人比較學習強國的積分,“他就是覺得爭光”。

后來外公身體衰退,汪茜要上班,但每周都會抽空去看他,和他聊聊天。“他非要讓我坐在他面前,就會問我最近工作怎么樣。”

有一段時間,外公經常跟她提,自己很難受,想死。汪茜很痛苦,不理解外公的想法。后來,她慢慢想通,或許是生病后,外公覺得沒有了生命的尊嚴。對于疾病纏身的他而言,死亡也是一種解脫。

找到戶籍檔案后,儲鑫也開始重新憶起離去的奶奶。奶奶是在她13歲時去世的,不小心摔了一跤,腦干出血。

出生沒多久,儲鑫父母離異,她跟著父親,但父親工作忙,她被奶奶照顧帶大。那時,幼小的儲鑫不懂,她經常聽大人說,“你現在小,你奶奶還可以照顧你,保護你,等你奶奶以后要是不在了,你的苦日子就來了”,聽多了,她覺得煩。

奶奶走后,她開始懷念她們一起生活的日子。

奶奶曾對儲鑫聊起,那個年代,她要裹小腳,因為疼,她自己會偷偷把布剪掉,第二天被發現,又不得不纏起來。儲鑫說,奶奶有全名,這和當時嫁人的其他普通女性不一樣。戶籍卡的信息顯示,奶奶曾經讀過小學。

儲鑫記得,快90歲時,奶奶身體還挺好,能喝兩口白酒,喜歡吃豬頭肉和炸臭干。有時,奶奶會用一個小醋碟,倒一點白酒,用打火機一點,酒精燃燒起來,奶奶徒手蘸酒,涂在身上疼痛的地方,“可能是為了活血化瘀”。

記憶里,奶奶是個善良的人,那個年代,普遍條件不太好,碰到上門乞討的,奶奶身上沒錢,“都會給人家一口吃的”。儲鑫有印象,有一個阿姨經常來看望奶奶,她后來了解到,當年阿姨出生時沒有母乳,是奶奶把她喂大的。

戶籍卡照片里奶奶抱著的孩子,儲鑫在見到大伯后才確認,這是奶奶的女兒,她的大姑媽。在大姑媽的口卡上,沒有獨立的照片,只有代表指紋的符號。儲鑫沒有想到,還能看到大姑媽2歲的樣子。去年,她摔了一跤,去世了。

對儲鑫來說,這意味著生命中最重要的兩個長輩不在了。小時候,從玉帶園到大姑媽家,車程要一個半小時。即便如此,儲鑫經常一個人坐公交車去。那時,五十多歲的大姑媽也離婚了,儲鑫喜歡大姑媽,父母待她情感都淡薄,她覺得待在大姑媽家比自己家輕松自在。

大姑媽一直在一家工廠工作,直到退休。每個月,大姑媽給儲鑫一百塊錢。有時還把單位發的“票”給她,讓她去門市部排隊領汽水喝。暑假,儲鑫會去姑媽家跟她一起打撲克牌。

后來儲鑫畢業、工作,逢年過節,她會塞錢給大姑媽。“她都不要,但是我硬塞給她。我掙錢了,我有能力了,我報答她以前對我的恩情。”

如今想起來,儲鑫覺得后悔,自己結婚生孩子后,工作也多,她去看大姑媽的時間少了。大姑媽在ICU的時候,儲鑫去見了最后一面,那時,她已經沒有意識了。

大姑媽去世前,都是一個人居住,唯一的娛樂是看電視,但后來電視壞了,沒人修。堂姐(大姑媽女兒)和儲鑫說,媽媽過世后,她回去時,坐到家里的板凳上,“發現板凳腿已經斷了”。儲鑫說著,哽咽起來。

未竟的心愿,永遠的紀念

決定去養老院看大伯后,儲鑫才知道,大伯已經在養老院住了兩年。兩年前的一天,大伯跟朋友約好打麻將,朋友一直沒等來大伯,上家里一看,發現他摔了一跤。之后,小叔叔把大伯送進了醫院,出院后又送去養老院。

多年來,她和大伯交集不多,小時候一起玩過,大伯也會塞錢給她。因為戶籍卡的緣故,儲鑫會多些念想。她覺得,大伯應該是個挺有想法的人,他初中畢業,1949年新中國成立時,他把自己名字改成了標志的“標”,因此和戶籍卡上的名字不一樣。

年輕時,大伯離開南京,去常州打拼生活,終身未婚。儲鑫記憶里,大伯行蹤漂泊不定,和家里人很少來往,偶爾回南京,只是跟大姑媽敘敘舊。兩人因為年紀接近,相比其他兄妹關系更好。

奶奶去世后,大伯要求帶走自己母親的照片保管,“可能他跟我奶奶的情感會比較深,因為他是奶奶的第一個孩子”。

儲鑫說,晚年住進養老院前,大伯獨自住在類似廉租房的房子里,“把自己的遺照都洗好了”。去看大伯前,儲鑫特意買了一些巧克力,因為想到大伯年紀大牙齒掉了,但喜歡吃甜的東西。大伯有咳嗽的癥狀,儲鑫剝了一顆巧克力,又掰成一半,不敢給大伯吃多,遞到他嘴邊,他吃了一口。儲鑫看得出,大伯露出了開心的表情。

儲鑫給他看了戶籍卡后,他喃喃自語——大妹(儲鑫大姑媽)在ICU躺了七八天,他當時剛好摔跤骨折,讓人接他回南京,開車趕過去,都沒有見到最后一面。

臨走前,大伯的眼里忽然噙滿了淚水。

這是儲鑫第一次見到長輩哭泣。儲鑫說,我下次再來看你,給你帶烤鴨吃。大伯說,好。

儲鑫覺得,大伯也許是回想起了自己小時候和父母、妹妹相處的記憶,又或許想起了一生中的某一個瞬間,情緒翻涌上來,淚水不僅僅是因為悲傷。

一些更深的遺憾永遠留在了歷史的縫隙里。戶籍卡上,李廣瀚奶奶的兩個姐妹在1949年后回到湖北應城,本以為能再回南京團聚,卻成了永別。

李廣瀚奶奶姐妹。

李廣瀚奶奶姐妹。

李廣瀚的姑姑李淑仙的信息也留在戶籍卡上,時年4歲。李廣瀚曾聽大伯回憶,當時爺爺和姑姑吵架,李淑仙便回了應城老家,而爺爺跟隨國民黨去臺灣時,因為走得太急,沒有時間回湖北接女兒一起。

李廣瀚沒有見過姑姑,記憶中,爺爺提起姑姑,無數次懊悔地說,自己“干什么要和她(李淑仙)吵呢”。他后來才知道,1966年,姑姑病逝。

李廣瀚姑姑。

離開南京后,直到去世,爺爺再也沒有回過南京。1987年,臺灣當局調整政策,開放臺灣居民赴大陸探親。上世紀90年代初,和老家湖北應城書信聯系上后,李廣瀚的爺爺和父親從香港轉機,輾轉落地武昌機場,抵達老家。李廣瀚說,那一次,爺爺在老家待了將近一個月,那也是爺爺唯一一次回大陸。

同爺爺一道去了臺灣的大伯,此后常年在高雄居住。這次李廣瀚查檔案信息,一個重要的原因就是大伯隨著年紀增長,越來越想念大陸,特別想回曾經生活過的南京看看。

找到檔案后,李廣瀚決定趁大伯身體仍然可以走動,帶他回南京。2024年5月,李廣瀚陪著80多歲的大伯從高雄抵達了久違的南京,大伯很興奮,走過小時候走過的街道、巷口,想找回曾經的記憶。如今,許多建筑都變成了高樓大廈,李廣瀚說,到了懷念的地方,因為腿腳不便,大伯也只是看一眼。

李廣瀚大伯回到南京。

那天,大伯對李廣瀚回憶起來,他們當時居住在爺爺的員工宿舍,他原本在洪武路附近的小學念書,后來因為覺得上學走路遠,便轉學至三元巷附近的匯文女子中學附屬小學。當時,三元巷新街口附近有一個大華戲院,他經常和父母去戲院看戲,看過一部抗戰勝利的電影,他還曾去巷子里買油炸小吃,或者去中山陵亂跑……李廣瀚想到,跟著父母去臺灣時,大伯還不到9歲。多年后,身在臺灣,他對那段在南京的經歷始終念念不忘。

李廣瀚大伯曾經就讀的匯文女子中學附屬小學。

去了南京后,大伯又回了一趟湖北應城老家,之后便回了臺灣。李廣瀚感覺到,回來之后,大伯整個人“衰老了蠻多的”,記憶力也大不如前。好在,大伯已了卻心愿。

找到外公的檔案后,汪茜好像和他重新產生了連接。“我覺得他給我留下很多精神類的財富。”

8月初,她把戶籍卡照片發到家族群,群里,大家回憶起外公這一生,說他很不容易,為這個家庭付出了很多。汪茜的母親說,正好是他去世一周年。

外公剛去世時,汪茜一度無法接受。現在,她慢慢意識到,外公早在潛移默化中影響了她。她覺得,人要學習,才不會變笨。外公也是一個終身學習的人,去五金店當學徒、工作期間上夜校、退休后自學攝影和上網……

她工作后,外公經常會教她各種方法和道理。外公做過管理層,他以自己的工作舉例,告訴她,如果有人犯了錯,不能當著所有人的面批評對方,需要反其道而行之,去夸他做得好的地方。

汪茜說,外公走得突然,沒有留下什么老物件,有一份回憶錄,這份“自傳”是他用圖片配文字的方式記錄的日常生活。汪茜留意到,外公喜歡在其中分享童年趣事,撿包裝紙、放鞭炮……鮮少提到年少時的艱苦經歷。

外公還留下了他珍愛的相機。現在,汪茜每年會到外地旅游,記錄生活,有時帶著外公的相機,“會讓我更加熱愛生活”。

汪茜外公坐在玄武湖畔。

(應受訪者要求,除李廣瀚及其家庭成員外,其他人物均為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司