- +1

王健演奏巴赫無伴奏,是一種藝術現象

大提琴家的音準如同鐵打一般……巴赫長久徘徊在這樣的高音區,體現了一種超塵絕世的精神性景觀,而王健手中的明亮、稀薄的音質,把原作的情感特質推向極限。

2025年9月5日、6日,王健又一次在上海演出了巴赫的全套《6首大提琴無伴奏組曲》。王健演出巴赫的無伴奏是國內舞臺上的一種藝術現象,而今年,這些音樂會更進一步地成為話題性演出。因為時隔20年,大提琴家又重錄了這套作品,在今年發行了唱片。

王健

面對本次風格獨特的全集現場,我原想從技巧面和詮釋面分別略談一二,后來還是決定把二者糅合在一起。因為在真正的高級演奏中,它們都會也是無分彼此。大提琴家的技巧狀態,首先讓我折服。王健的技巧成就至少可以分四個方面來看,首先是音量的控制。

這個看起來不用多說,實際上卻是劃分演奏家層次很直接的標準。東方藝術中心音樂廳的場地很大,即便是更擅于發出宏大音響的鋼琴,演奏者駕馭這個空間也是困難的。而王健5日、6日的演奏,就像他之前的多次演出那樣,穩穩地用琴聲蓋罩了整個空間。而真正讓人折服之處,不僅是他拉得足夠響,而是大提琴家能在寬廣的力度范圍之內,哪怕在最輕柔的力度中,依然做到如此清晰穩定地傳送聲音。這是很多演奏者望塵莫及的技巧,也是忙著數算雜音的人耳力不及之處。

為什么說此種技巧成就特別重要?就是因為那句老話:鎖鏈的強度取決于它最弱的一環。演奏者只有將最纖弱的細節周全地實踐出來,整個演繹的構圖才是真正完整的,才能充分揮灑心中的景觀。更有甚者,王健本次還大膽采用了一種效果類似于輕弓壓的演奏。真正的輕弓壓是本真演奏的方式,不大可能在這個場良好地運用,王健卻能在他的力度范圍中,將某些內省的樂句,某些快速的跑動,都呈現出類似的輕柔和懸浮感。同時這樣的質感,又可以貫穿于整個大廳,讓樂句自始至終,外在的輪廓與內在的氣韻都延綿不絕。這是超級厲害的運弓技巧,雖然現在很多人不太在意這個,但還是應該提醒大家珍視寶貴的東西。

第二個方面是他的音準,既體現在音符顆粒高度的聚焦之上,也體現為那種富有表現力的音準。斯塔克將某些音準模糊的演奏吐槽為“如同泡在浴缸里的音準”,王健卻總力求讓音符以高度聚焦的狀態迸射而出。高度的顆粒性,銳利的準確度,哪怕偶有失誤,也是準就是準,不準就是不準,沒有含糊的東西。弦樂演奏中,明晰的顆粒感伴隨可靠的音準控制其實是一切表達的基礎,無論做長線還是表現節奏力量,喪失了這些品質,都是不可能有高級的東西出來的,而王健恰恰就是將這樣的基礎發揮到底。

大提琴家本次的演奏有很多突破傳統,甚至仿佛“撕裂”傳統風格之處。無論是快速跑動的率性(不勝枚舉),還是在某些舞曲樂章中強調舞蹈律動的辛辣(如第1、第2和第4組曲中的庫朗特舞曲),又或是對于人們印象中常常是優美舒展的歌唱線做出好似“突兀”的轉折(如第4組曲中的薩拉班德舞曲)皆然。但最終,這些表現手法呈現出深刻的藝術力量,而不至于玩火,就在于演奏中的準確性成為了不可動搖的基礎。

還有很重要的一點,就是弦樂演奏獨有的富有表現力的音準。和鋼琴不同,弦樂可以通過一些音高極細微調節,在不同樂段呈現比單純的“準”豐富許多的效果。這樣的豐富,不僅是色彩上的,也是整個氛圍上的某種張力。本次,王健給我留下極深刻印象的是他演奏第6號組曲中的阿拉曼德舞曲,那幾乎是整套作品中最最難控制的高音區,大提琴家的音準如同鐵打一般,繼而又有稍稍拉高一根頭發絲的微調。此處,巴赫長久徘徊在這樣的高音區,作品本身體現了一種超塵絕世的精神性景觀,而王健手中的明亮、稀薄的音質,加上那一點微調所帶來的更高的亮度與張力,把原作的情感特質推向極限。

第三個方面,是王健的色彩控制。在重錄巴赫的唱片說明書中,大提琴家提到他演奏巴赫時特別換了琴,因為原先那把琴的某種表現力過于現代,雖然也十分高光,但新琴效果更加古樸。同第一次錄音以及我之前兩次聽的現場相比,本次現場全集中,大提琴家的發音確實更多一些“干”的特質,但這是取決于整體基調的選擇,而絕非缺乏控制力的放任。

大提琴家坦言,雖然他對于刻舟求劍式的本真演奏不乏懷疑,可面對古樂學派的精華,他還是受了不少影響。前述那樣的略似輕弓壓的效果,或是它在發音中某些枯而不敗的古意,同有時非常沉厚有力的運弓,以及鮮明的揉音效果融合在一起,不僅無縫銜接,更做到了渾然一體,就是技巧和修養同時到達一個高度才可以實現的。

王健將特別古樸的音響同直抒胸臆的感官性并置在同一部作品,甚至是同一個樂章的演奏中,效果卻那么有說服力。大提琴家掌控各種發音技巧的原理,確實是得其三昧才能夠融會貫通的。古樂思維的無揉音并不意味著干澀,將庫伊肯或畢爾斯瑪的經典演繹同一些不入流的本真演奏對比聆聽,就一目了然。

本真也好,現代也好,去抓一個“標簽”,對于演奏能力高超的人來講是很容易的。但真正抓住其內在,進行融合與(借用錢鍾書的說法)“打通”才是真正的困難。王健現在的演奏,就是這個方向上非凡的成就。

最后一方面,大提琴家對于樂句線條的塑造,也體現了前述融合特質,快樂章與慢樂章中各自有不同的體現。表現活潑的舞曲樂章,以及部分的前奏曲,王健在快速跑動中展現的自由度,有時是快意超技的凌厲感(精彩手筆如此之多),有時是舞蹈節奏的頓挫(如第2組曲中的小步舞曲),有時候則是線條的揮灑不羈(如第4組曲中的前奏曲和阿拉曼德舞曲),王健始終能將這些千姿百態的變化收束在一個非常穩固和端正的主線之上。

這個主線,就是樂章大的線條和氣息,還有整體的節奏脈動。有時大提琴家讓我們看到無拘無束的自由氣質同這種內在規整的平衡(第4組曲全曲),有時則是將嚴整的主線全然外化,高度聚焦,又用它來平衡許許多多強勁的細節表現,第2組曲全曲的演奏是特別突出的。

之前提到,在真正杰出的演奏中,技巧表現和詮釋構思是融為一體的,兩方面會相互推升演奏的境界。王健此時對于音樂線條的控制很多就體現了這一點。譬如第6組曲中的加沃特舞曲,開頭主題兩次出現,第一次更強調“斷”,第二次就更“連”一點,變化的效果讓你感到就是一種即興,或演繹者某些心境的投射,其實都來自極細致的弓子的控制。

整套曲目的演出確實到達了非凡的高度,不過也有一首作品的演奏略有遺憾,就是第5組曲,但這一部分也是因為大提琴家在其中采用了比新錄音中更冒險的手法。

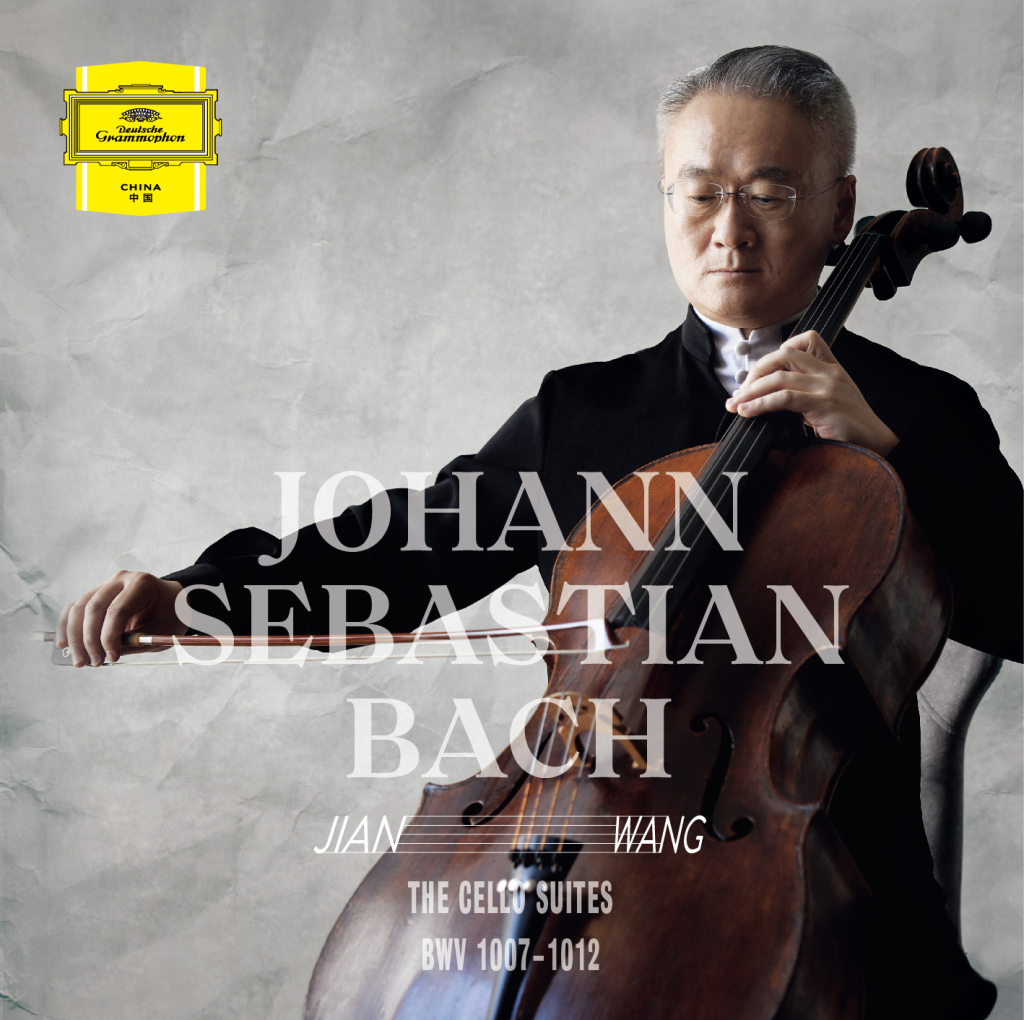

巴赫《大提琴無伴奏組曲》封面

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司