- +1

深圳—香港—廣州集群,為何能登頂世界百強創新集群排行榜?

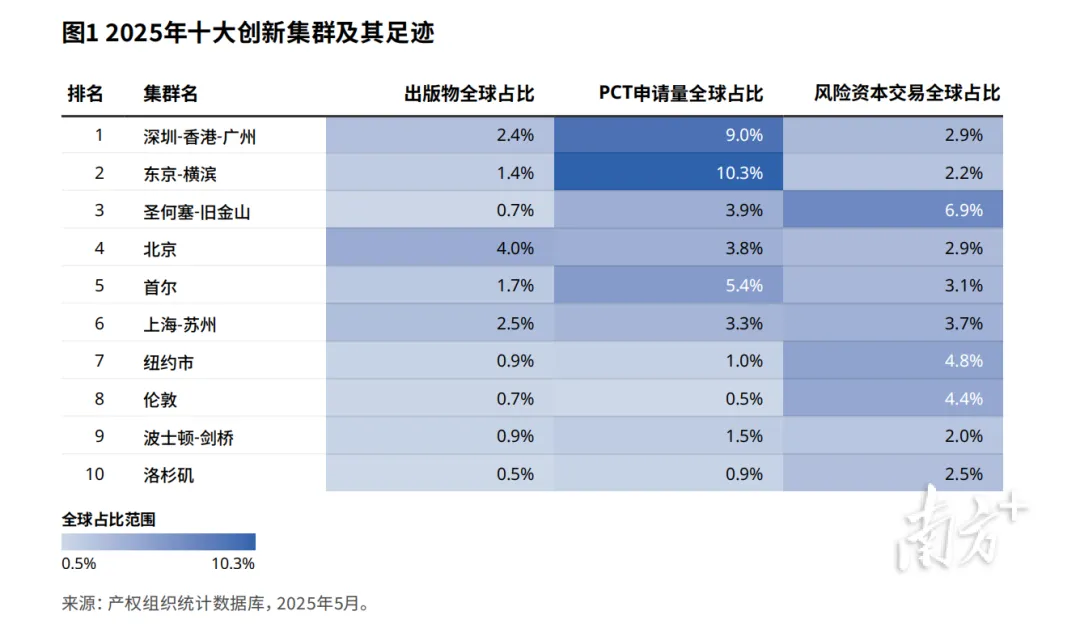

9月1日下午,世界知識產權組織(WIPO)在香港發布《2025年全球創新指數》“世界百強創新集群”排行榜,“深圳—香港—廣州”創新集群首次超越日本的“東京—橫濱”,躍居全球百強創新集群榜首,成為全球第一大創新集群。

連續五年位列該排行榜第二名,“深圳—香港—廣州”集群今年為何能首次登頂?今年,WIPO全球創新指數(GII)集群研究將風險資本(VC)交易活動作為一項新指標,重新塑造了排名格局。

排名格局變化的背后有什么邏輯?深圳、香港、廣州三座城市之間有何優勢,未來如何繼續聯動,強上加強?

一、新增風險資本交易量指標重塑排名格局

什么是創新集群?根據世界知識產權組織官方解釋,創新集群是創新型城市和地區,是國家創新體系跳動的心臟。這些樞紐將頂尖高校、研究人員、發明家、風險資本家和研發公司聯合起來,為創新提供動力。

全球創新指數(GII)集群排行榜于2017年創設,每年都會對全球前100個創新集群進行排名。

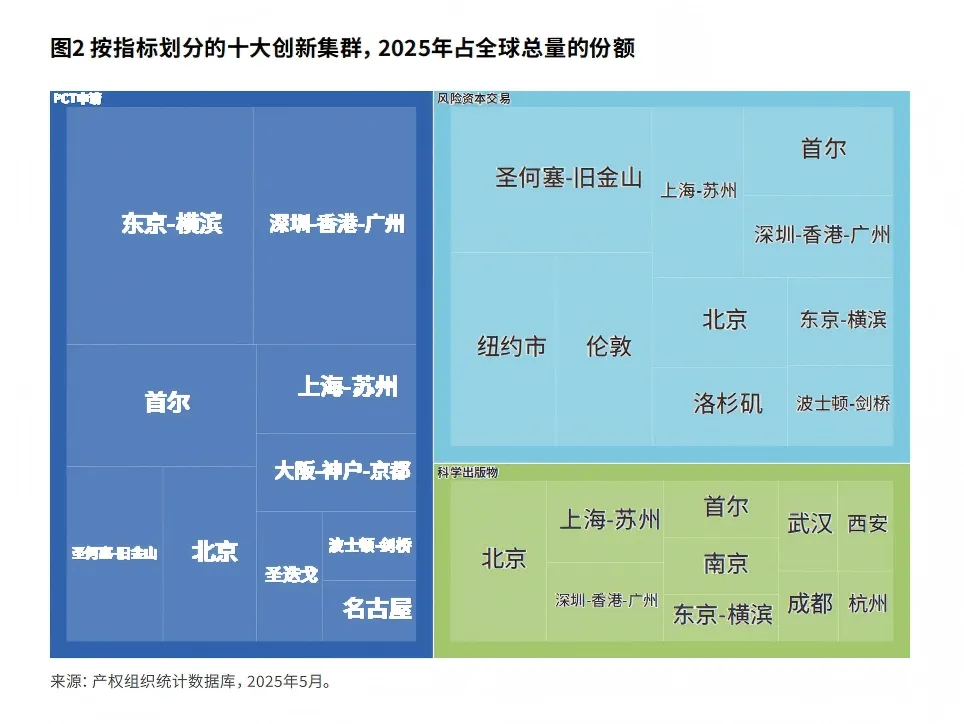

2025年,全球創新指數(GII)集群通過三項核心指標識別世界級創新活動在當地的集中程度。這三項指標是通過產權組織《專利合作條約》(PCT)提交的國際專利申請量、科學論文發表量,以及今年新增的風險資本交易量。

風險資本投資活動數據幫助捕捉科技知識如何轉化為初創企業,并最終在市場上轉化為新產品和服務的信息。新指標的加入重新塑造了排名格局。

“深圳—香港—廣州”集群超越東京—橫濱集群,躍居榜首,而“圣何塞—舊金山”集群則上升三位,成為第三。這也意味著,“深圳—香港—廣州”集群與“東京—橫濱”集群相比,在風險資本交易方面表現更為突出。倫敦憑借在風險資本交易中排名第三的優勢,從第21位攀升至第8位。出于類似原因,印度的集群也大步前進,例如班加羅爾從第56位躍升至第21位。

綜合開發研究院(中國·深圳)金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲分析道,圣何塞-舊金山、紐約是美國風投創投資源相對集中的兩個點位,但二者遵循不同的發展路徑和理念。

“硅谷體現的是‘產業金融’理念,科技企業云集,在風投創投領域催生了許多深耕特定賽道的‘專項冠軍’,專門投某一賽道,比如ICT、新能源等。這些小而精的機構成為引領者,它們投了,大家也就有信心跟投,形成良性循環。”余凌曲說。

具體到“深圳—香港—廣州”集群看,深圳走出了一條與硅谷不同的“硬科技+產業賦能”之路。這里不僅匯聚了大量風投機構,CVC(企業風險投資)活躍,還走出了“政府引導+市場運作”模式。2024年,深圳首提“大膽資本”,明確“以大膽資本引領創投機構投早投小投硬科技”,為風投發展提供豐沃土壤。

香港特區政府財政司司長陳茂波表示,在投資作為推動力方面,以港投公司作為“耐心資本”為例,每1元的投資,成功帶動超過5元的市場長期資金跟投,進一步激活香港的創投風投生態。政府不同主題的基金,也發揮著推動作用。

廣州設立產業引導基金,加強重點產業集聚投入,設立了1500億元產投母基金、500億元創投母基金,以及100億元天使母基金,精準澆灌創新苗圃。截至今年上半年,廣州科創母基金落地44只子基金,實繳規模超270億元,投資廣州項目超過200個。

創新集群是強大的國家創新生態系統的支柱,有助于鞏固并強化從創意到市場的歷程。世界知識產權組織總干事鄧鴻森表示,今年GII集群方法論中納入風險資本交易活動,重新校準了世界知識產權組織對創新實力的認知,而這些新結果凸顯了哪些集群正在將科學研究轉化為經濟成果。

二、排名核心指標也是未來發展重點

在綜合開發研究院(中國·深圳)公共經濟研究所副所長汪云興看來,這次“登頂”既有“新方法”的影響,也與大灣區持續不斷加強科技創新工作有關。

“新方法納入了風險資本數據,能夠捕捉到創業活動和創新融資,強調初創企業和分拆企業。這個指標值‘深圳—香港—廣州’集群優于東京—橫濱,使得三個指標值合計排名第一。”汪云興在接受南方+采訪時表示,“深圳—香港—廣州”集群的三個指標排名均不是第一,但是總體合計排名第一,說明“深圳—香港—廣州”集群發明家、科學作者、風險資本活動是相對均衡發展的,具有很強活力。

“這次‘深圳—香港—廣州’集群能夠一下子從多年的第二上到第一,除了前兩個指標繼續有不錯的表現之外,第三個指標也有非常好的發展,所以能夠成為世界排名第一。”香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示。

孫東表示,這三個指標是全世界各地都高度重視的三個發展重點,未來香港將會繼續強化這三個方面的工作。“第一,要繼續增加我們的專利申請數量。第二,要繼續強化我們基礎科研的優勢,要有更多科學文章發表。第三也是非常重要的,我們要有更多風險投資。在香港要發展更多初創企業,這三個方向是我們下一步繼續努力的發展目標。”

香港中文大學(深圳)公共政策學院副院長、香港國際金融學會主席肖耿分析說,近年來,中國分布在全球的人才中有很多人愿意回國,粵港澳大灣區往往是他們選擇的“第一站”,尤其是香港的大學、機構吸引了不少人才,而深圳產業發達,華為、比亞迪、騰訊等企業都在研發上大手筆投入,每年產出的專利數量龐大。

他說,這些大企業在研發的同時,往往也在對外投資,助力中小企業成長。不僅如此,全球的創新研究、專利越來越產生自企業,不僅是大企業,中小企業也在加強研發。

從世界知識產權組織公布數據看,“圣何塞—舊金山”、劍橋、“波士頓—劍橋”、寧德和牛津成為全球最重要的創新密集型集群。寧德進入全球前五是一個突出的發展,主要是由于寧德時代新能源科技股份有限公司專利活動的激增。

汪云興還特別觀察到,“深圳—香港—廣州”集群2025年創新強度排名(人均排名)45位,人口最多(第一),使得人均PCT申請量、人均科學出版物、人均風險資本交易排名靠后。

“因此,對于‘深圳—香港—廣州’集群未來的發展,要服務經濟社會轉型需要,著力提升人口素質,加大科研密度,提升人均‘含新’量,形成以知識經濟為核心引擎的高質量發展模式。”他說。

三、灣區兄弟城市珠聯璧合、共同發展

從本次公布的排名還能看到不同創新集群的發展模式。雖然排名前25位的集群在整體創新強度方面都名列前茅,但它們的優勢各不相同。

寧德時代、“圣何塞—舊金山”、艾恩德霍芬在人均PCT專利申請量上領先。劍橋、牛津和安阿伯這些典型的大學城在人均科學出版物方面名列前茅。“圣何塞—舊金山”、劍橋和奧斯汀則在人均風險資本交易方面名列前茅。

這些差異反映了創新模式的多樣性,從科學驅動的生態系統到風險資本密集的初創企業中心,凸顯了不同的創新路徑。

“未來應更注重發揮深港聯動的優勢和特色,一個標志性的嘗試就是‘前海深港風投創投18條’,將香港資本以QFLP等方式有效轉化為創新資本。”余凌曲談到。

這也給“深圳—香港—廣州”集群的發展帶來啟發。肖耿觀察到的一個趨勢是,隨著粵港澳大灣區建設深入推進,尤其是很多內地企業通過香港“走出去”和“引進來”,三個城市的連接越來越緊密,很多企業用香港的軟件、內地的硬件,發展更加高效。

近年來,他多次建議在香港北部都會區內與深圳接壤的地方,設立可以疊加兩地優勢的國家級“香港北部都會區超級特區”。

肖耿表示,香港是我國“外循環”的重要平臺,如果香港北部都會區與大灣區四大戰略合作平臺——橫琴、前海、南沙、河套共同成為“超級特區”,未來將成為深圳、香港、廣州三城合作的重要推動力量。

孫東也表示,下一步,香港會進一步深化與大灣區其他兄弟城市的緊密合作。“河套是一個重要的合作平臺,今年下半年河套香港園區就要開園,目前很多來自海內外的機構已經開始準備入駐。這里面有非常好的科技公司,也有國際最頂尖的大學等。過去幾星期,我們跟深圳以及國家有關方面正在緊鑼密鼓地商討一些具體的創新要素跨境流動,包括數據以及生物樣本等等。”

除了河套,孫東還提到前海、南沙等合作平臺。“我相信未來香港一定會深化與大灣區兄弟城市的合作,大家做到珠聯璧合、共同發展。”

近年來,廣東省市場監管(知識產權)系統攜手港澳知識產權部門,努力打通知識產權創造、運用、保護、服務全鏈條,為粵港澳大灣區打造國際科技創新中心、培育發展新質生產力提供有力的知識產權支撐。創新集群里的廣州和深圳分別獲批建設國家知識產權金融生態綜合試點、國家知識產權運營(深圳河套)國際轉化試點平臺。截至今年7月,廣州和深圳累計發行118支知識產權證券化產品,規模超240億元。

香港強在國際化、金融與法律服務,深圳強在科技成果轉化與市場化能力,而廣州則強在科教資源、產業基礎與城市綜合服務功能。對粵港澳大灣區而言,三城聯手正是“基礎研究—應用開發—產業孵化—國際市場”創新鏈的理想組合,凸顯了“合作大于競爭、互補優于重復”的城市格局。(南方日報記者 賓紅霞 馬芳 陳彧 李鵬程 / 南方財經記者 陳思琦 曹媛)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司