- +1

“國寶探索記”回味成長:以孩子為中心,家校社共建大美育

從上海博物館東館二樓乘坐扶梯前往三樓,自下而上望見走廊上有一塊深藍色的展板,隨著扶梯駛到近處,“國寶探索記”一目了然。我身旁的孩子下了扶梯,雀躍著趕到展板前打量一番,又從“關鍵詞”中抽了幾張卡片,遞給隨后而來的媽媽。卡片上的關鍵詞“角色置換”和“創造對話”,或許正是他想要和媽媽一起在上海博物館對文物的探索中實現的。

8月27日,祖孫三代前來觀摩“回味成長:‘國寶探索記’成果展”。 游涵 圖

2025年8月27日到10月8日,“回味成長:‘國寶探索記’成果展”,在上海博物館東館三樓的古代文明探索宮門前以及周邊長廊進行。展品來自上海博物館聯合澎湃新聞共同打造的博觀大課堂“國寶探索記”美育計劃,包括47組“小小創意家”的作品、19份“小小研究員”的研習照片和30份“小小講解員”的講解視頻。在“家校社”的連接之中,通過孩子們的心眼手,讓上海博物館的館藏文物煥發出新的光彩。

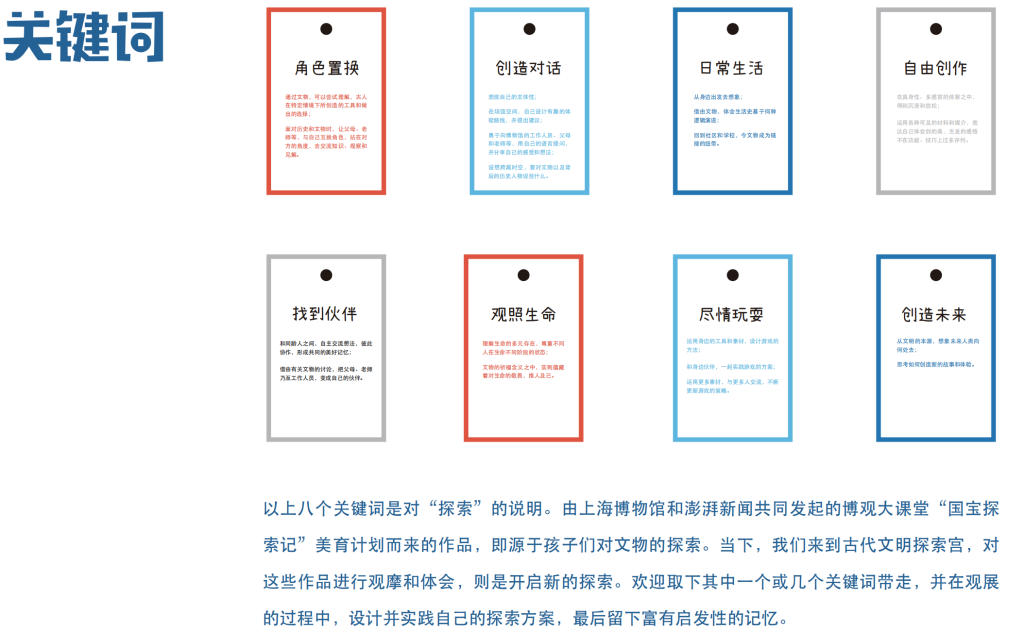

關于“如何探索”,展覽總結了八個關鍵詞。

以孩子為中心,正是策展設計團隊的發心。探索本身就是互動的過程。這八個關鍵詞,是我們對相應觀展態度和方法所做的歸納。

共同回味成長,“家校社”的連接更緊密

在“國寶探索記”的推進過程中,不同家庭、學校和社區,各自都在不同方向上收獲了成長。8月27日,在“上海博物館教育嘉年華”上,舉行了本次“國寶探索記”的頒獎儀式。家長、老師和社區工作者們聚在一起交流,正讓“家校社”的紐帶連接更加緊密,也讓平等包容的觀念深入人心。

上海博物館黨委書記湯世芬,上海報業集團副社長、澎湃新聞黨委書記楊健,為博觀大課堂“國寶探索記”獲獎代表頒獎并合影。

“現在,我們‘社區里的歷史課堂’群里,氣氛非常活躍。十來歲的孩子在進行直播,發布領獎的視頻和照片,感覺自己不一樣的創意和作品能夠得到認可。”金楊社區公益基金會項目主管朱磊說到,從組織觀展到產出成果,“國寶探索記”給了孩子很大的鼓勵。社區課堂主打的就是“沒有圍墻的學校”,與上海博物館讓更多人接受美育熏陶的方向相通。“上海博物館的專業性和社區的普及性,正可以做完美結合,讓更多親子家庭沉浸在中國文化之中。”她希望更多這類活動如此發生。

朱磊正在說著,迎面走來金楊社區的兩對母子。兩個孩子說著笑著,顯得特別開心。他們分別拿到了“小小創意家”和“小小研究員”的獎項。

“他們開學就上五年級,是幼兒園的同學。平時大家忙,難得有時間見面。社區提供了很好的平臺。通過這個活動,大家又能玩在一起。”其中一位媽媽介紹。令她印象最深刻的是“新子仲姜盤”。“那些小動物既有童趣又有歷史感。孩子心中的博物館,可能不是特別厚重的,而是鮮活和富有童趣的。”

在諸多古銅色、青色的創意作品之中,《新子仲姜盤》格外醒目。 游涵 圖

“看到這個展,我們回想起參加活動的過程,把前后的事情又串起來了。孩子們動手做的時候,創造力真的可以出來,最后是能做出好的作品的。”她感慨,起初大家擔心做得不好,現在看到這些展出的成果,覺得很有意思,反觀當初可以不用壓力太大。

展覽中唯一帶有聽覺體驗的作品《假如我能演奏‘晉侯蘇鐘’》,作者是浦東新區進才實驗小學的吳純熙。“她本身學樂器,對音樂感興趣。”她的媽媽張翀介紹,參觀青銅館時,她們發現,古人竟能精準調整青銅器發聲頻率,也不知古人如何知道發聲原理,因此非常震撼。因此想到要做能聽的晉侯蘇鐘。

“平時看展是聽講解。這次活動和女兒一起,對文物有更多思考和創意的碰撞。自己去找資料,去仔細觀察,特意去青銅館觀察細節和紋樣,這比聽講解更有意義,從被動變成主動。”張翀認為,這種跟文物的跨時空交流很有意義。

多個獲展的“小小創意家”成果,都出自浦東新區進才實驗小學的同學之手。這源于該校基于“國寶探索記”開展的“國寶探索之旅”主題活動。來到本次成果展現場,該校教導處副主任陸瑛老師認為,這件事情非常圓滿,給學校的特色活動注入了新的方向。“以往的館校合作,很多時候是由學校自己尋找主題,并做出安排和要求;而這次的活動是上海博物館發起,意義是不一樣的,讓學校能夠做出與文物、博物館更契合的工作。”

陸瑛介紹,借助本次“國寶探索記”,學校還創建了第一期學校博物館。“其中不僅有創意作品,還有學校興趣社團的成果和體驗活動。比如,有同學把自己想象成小國寶,寫了一出心理劇。”她也希望,博物館在未來的美育活動中,開拓更多職業體驗和興趣延伸,如修復師、美文家等,讓更多小朋友有機會圍繞文物發揮自身特長。

8月27日,“回味成長:‘國寶探索記’成果展”上,王樂了和自己的創意作品《古韻鐘鳴——我與晉侯蘇鐘的時空對話》合影。 游涵 圖

孩子們之間也有相互切磋和砥礪。上海市民辦平和學校的學生吳雨涵熱愛演講,在本次“國寶探索記”中進入 “小小講解員”前十名。吳雨涵發現,自己的講解對象晉侯蘇鐘,被其他孩子做成了創意作品,細細打量下來,感覺顏色的細節特別好,也感慨:“各個年齡段的孩子都有自己擅長的方向,并獲得了展示的平臺。”

上海市民辦平和學校老師聶臻說到,希望讓德育教育與學科教育同頻共振,令同學在學習過程中自然得到德育教育的成果。這次與“國寶探索記”的結合是一種很好的方式。“同學不僅是了解文物,更是理解背后的文化發展,文化自信的情感也油然而生,獲得了深刻的體驗。”

長寧區特殊職業技術學校同學的《蓮葉何田田》、《仿古神獸》等作品,吸引了外國友人的目光。游涵 圖

“美育是一扇窗戶。”長寧區特殊職業技術學校德育教導老師丁翠,和該校的同學、家長和老師一起來到現場。該校設有特殊青少年的文創孵化基地。此前,師生們受邀參觀了上海博物館的“金字塔之巔:古埃及文明大展”,丁翠由此得知“國寶探索記”美育計劃,便趕快籌備參加。“孩子能夠走進博物館,跟文物進行近距離接觸,本身已非常受益。結合我們孩子的特點,上海博物館又進行針對性講解,文創工作也受益匪淺。經由課程學習,同學們把感受到的文物之美,通過圖案的繪制、陶藝的造型呈現出來。在這一系列過程中,家庭和學校的凝聚力也提升了。最后,看到自己的作品被展出,同學和家長感受到了一種愛的鼓勵。”

丁翠認為,上海博物館的包容給孩子提供了很好的體驗感,對孩子潛能的開發、自信心的培養都非常有利。“特殊需求群體能夠得到支持,平等參觀館藏資源,也讓廣大社會成員感受到了文明。”她希望未來有更多公共機構提供這類研學和展出的機會,更希望讓特殊需求孩子的文創作品有機會在博物館變成特別的商品。

浦東新區東明聚明心社區規劃與營造支持中心的何健,以社區居民和社區工作者的身份,參與了“國寶探索記”在社區的推進,讓社區中的達人和親子家庭產生更多鏈接。他感到,通過這項讓孩子、家長和志愿者都能發揮自身所長去參與的活動,社會工作也做得更有溫度,有了更好的歸屬感。

因為報名年齡下限是6歲,本次“國寶探索記”最小的參與者來自幼兒園大班。上海市市立幼兒園的馬語平和馬語安的作品,也被選入展示。“上海博物館是一個文明的大寶庫。”該園老師徐卉分享,孩子們會把在館內看到的國寶文物,與生活中的所見所感做拼接,形成自己的理解和表達。“一開始連家長都感到意外,小朋友做的東西,竟然有機會在這么大的平臺展出。但他們現在知道了,小朋友的表達即使是稚嫩的,也是淳樸和發自內心的。”

以孩子為中心,從觀看文物到創造未來

展覽開幕正值暑假的最后一周。孩子們抓住假期最后時光,來到上海博物館東館,在三樓古代文明探索宮門前,駐足打量這些由探索而來的成果。有幾組專程前來的家庭,興致勃勃地與自家孩子的作品合影留念,與孩子一起回味作品產出過程。而孩子們被同齡人的作品吸引,饒有興味地打量和翻弄,琢磨其中的細節如何實現。還有更多觀展者羨慕這份歡喜和熱鬧,便來咨詢這項活動如何參加,下次征集是在何時啟動。

8月27日,“回味成長:‘國寶探索記’成果展”上,孩子們興致勃勃地欣賞作品。 游涵 圖

8月27日,“回味成長:‘國寶探索記’成果展”,引來中外觀展者駐足。 游涵 圖

從三樓長廊進入“回味成長:‘國寶探索記’成果展”,觀展者首先會來到“小小創意家”的平面作品板塊。有人盡力描摹了文物圖案,也有人做了別具意味的拼貼和渲染,作品形成具象與抽象的交錯對話。有心人可以走近俯身細看,以孩子的高度去觀照,設想他們為何如此表達。

一位家長俯下身,觀看“小小創意家”的平面作品。 王昀 圖

沿著提示板塊內容和觀展動線的手指圖形走下去——指示牌高度約一米,正與孩子視線的高度契合——就會看到19份“小小研究員”的照片記錄,有的是對具體文物的仔細揣摩,有的則是沉浸在上海博物館的展陳場景中。通過孩子的鏡頭,我們得以見到他們在博物館學習和感受的方式。

“小小研究員”的照片作品,記錄了大家在上海博物館觀展的場景。 游涵 圖

正對著一處靠墻的長椅,屏幕上輪播著30位“小小講解員”的講解視頻。在此休息的人正好能夠定睛觀看。孩子用生動的語言和現實的場景,講述自身與文物之間發生的故事。駐足觀摩幾段就可意識到,每個孩子都有自身的特質,又在理解文物、切磋講稿到攝制視頻的過程中收獲成長。

屏幕上輪播著30位“小小講解員”的講解視頻,一位小女孩正在觀看。 游涵 圖

設在古代文明探索宮入口前的,便是整個展覽的重頭戲——“小小創意家”的立體作品。每件作品都配合了專門的展臺設計。依照孩子們對文物體察和化用的表里次序,展覽將這些作品做了分區呈現。

“小小創意家”的立體作品,在古代文明探索宮入口前展出。 游涵 圖

在整個“國寶探索記”美育計劃的推進中,我們發現,通常孩子要理解一件文物,首先是進入博物館并翻開書本,尋味其所在的時空背景。“時空邀約”中的作品,都是對在歷史長河擷取的片段進行重新編排。

觀展者們欣賞“時空邀約”中的兩組作品。 游涵 圖

接下來,大家會在過程中發現令自己格外感興趣的對象。比如,既莊嚴又神秘的青銅器,其上有繁復而精美的紋飾。“青銅蛻變”中的作品,即由不同的青銅器出發,運用現代的材料再創作而來,亦是從復雜到簡單的過程。

觀展者們揣摩“青銅蛻變”板塊中,不同作品的細節。 游涵 圖

文物曾在古人生活場景發揮功能。由面前的文物想象古人的生活之后,孩子們也會想到,文物之美可否借助當代日常生活用品延續下去。“用在當下”中的作品,就是把文物的圖案與紋樣,用于布包、盤子、抱枕和屏風等生活器具的裝點或造型。

一位女孩對“用在當下”板塊中的陶藝作品很感興趣。 游涵 圖

繼續思考古今如何連接,就會想到更現實的問題:眼前這些文物是從哪里來,今人是如何找到它們的?這就要“回到原點”。“探寶秘洞”是普陀桃浦的孩子們參照考古發掘的實景所搭建的一件裝置,模仿的是土堆,其中藏有各種器物——用紙貼在壁上。為讓人們更方便地看到秘洞內外,這里采用展架將其抬高,并襯了一圈燈帶。

小朋友鉆入“探寶秘洞”。 游涵 圖

由此,從回溯歷史長河,到深入其中某個領域,再將所得應用于當下生活,最后結合新的現場發現繼續思考和創作。依次觀摩這四個板塊,正是感受由古到今的再創造過程。

實際上,無論博物館或美術館面向青少年兒童的公共教育,還是社區或學校的美育活動,通常視孩子體驗與動手的過程為重心,因無法確定作品的完成度,并受場地、人員、時間周期等約束,難以圍繞其如何展陳去著力設計。像這樣把孩子的作品附上展簽,錯落而鄭重地布置在展臺與展架上的做法,過往并不多見。在這個意義上,“回味成長:‘國寶探索記’成果展”有很強的開創性。

孩子們對《仿青銅劍》等展品尤其好奇。 游涵 圖

“這些作品雖然不那么精致,但從中能感受到孩子的視角和關切,散發著真誠和質樸。之所以這樣呈現,是希望傳達一種信號:在上海博物館這樣的國家一級博物館,孩子們的作品也值得被認真對待。”策展設計團隊負責人朱丹,在不同街區做過多個以兒童友好為主旨的公共服務設計。她談到,最初在線見到征集到的成果時,將其認作完成度不夠高的習作,設想需搭配各類參與式手法,使作品成為能激發更多小朋友現場創作的載體,直到后來面對這些實物,才體會到其中的韻味,進而把作品本身的呈現作為重中之重。

孩子們想知道這件“晉侯蘇鐘”能否敲響。 游涵 圖

探索就是互動的過程。“上海博物館的每個展覽空間和動線的設計都十分專業。希望小朋友觀展的時候,也能享受其中。家長以孩子樂意接受的方式去引導討論,小朋友不會感到壓抑和約束。”朱丹表示。而“國寶探索記”項目的初衷也正是如此。

既然有開創的意義,在此尤須歸納經驗,以供各方在這一方向上推進和完善。本次展覽設在公共區域,與走廊連為一體。人們對展臺上的成果充滿好奇。尤其是經過“青銅蛻變”展區,大人和孩子總是好奇,想要敲敲“晉侯蘇鐘”,轉轉“子仲姜盤”。這自然也是一種探索。當接觸到這些作品的材質——比如紙杯、黏土等,孩子們可能更會生發出“自己也能做”的想法。但正因材料易于上手制作,作品難以長久維持原狀。工作人員只能盡量提醒,動作不能過重,免得作品損壞。實際上,在推進以孩子為中心的活動與展示時,這類張力正是需要格外關注的,可圍繞這一點進行有機的互動設計,讓大人和孩子能一起參與,同時也要把人流量的因素考慮進去。

歡迎大家來看看“回味成長:‘國寶探索記’成果展”。我們希望,能夠借此展現和探討,以上海博物館館藏國寶為線索,家校社各方如何通過美育,來支持孩子自身的探索。也期待大人和孩子在這一成果展中的感受和思考,能夠延伸至更多博物館與美術館的觀展體驗,乃至更普遍的家庭和城市生活之中。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司