- +1

惡魔之眼:日本戰時新聞審查制度下的戰爭呈現

《南京照相館》劇照

電影《南京照相館》中塑造了伊藤秀夫這個角色,代表了當時伴隨日軍侵略的一個特殊群體——以隨軍記者和攝影師為主體的“戰爭特派員”。他們沒有軍籍,原本從事于新聞和文化領域,用筆和鏡頭與世界交談,記錄并向公眾呈現事實。普利策經常將新聞媒體比喻成瞭望者,佇立在名為國家的大船船艏處,審視著海上的不測風云和淺灘暗礁,并隨時發出警告。但對于由法西斯主義掌舵的戰時日本來說,瞭望者所見的一切都必須合乎當局的心意,他們想看到風平浪靜,新聞記者們就要無視波濤洶涌的海面;即使大船行將沉沒,也要為這段糟糕的航程山呼萬歲。

一、“華北有大每,華中有東日”

日本新聞業在什么時候放棄了獨立性?有學者認為“五一五事件”是個關鍵的轉折點,素來反對暴力征服滿蒙的犬養毅被槍殺,政黨內閣宣告終結,軍方的恐怖主義手段獲得全勝,也開啟了暴力統治言論的時代。不過也有人認為,從九一八事變開始,媒體就和軍部同流合污了。內務省關于此事件向新聞業下達了指示:

如果由于新聞報道而泄露了軍事機密,使我國外部關系惡化,就可能對國運產生嚴重影響。因此在對此類新聞報道的管理上,相關部門要密切配合,在監督檢查上做到完美無缺。

在九一八事變之前,《朝日新聞》還對軍部的行為有些批評的聲音,事變之后便見風轉舵,全力支持軍隊并寄送慰問金。另一家著名媒體《每日新聞》則向來信奉“欲先征服中國,必先征服滿蒙”的觀點,鼓吹對華強硬才能維護日本的利益。《每日新聞》旗下分為《東京日日新聞》(以下簡稱“東日”)與《大阪每日新聞》(以下簡稱“大每”),兩者雖于1911年合并,但仍分開發行自家的報紙,直至1943年統一采用“每日新聞”的報名。

中國的全面抗戰爆發后,這兩家更是成為了日軍宣傳工作的馬前卒,為迎合當局和國民制造順應時勢的輿論氛圍。盧溝橋事變后第二天凌晨,大每天津支局代理局長橘善守私下里收到華北駐屯軍參謀和知鷹二妻子的消息,率先向國內發出了新聞。當時的通訊線路是使用短波無線電經天津、北平、山海關傳至沈陽,再以“東亞特電”的形式發回日本本部。7月11日,“滿洲”支局、朝鮮支局、大每總公司社會部、政治部、寫真部、映畫科、航空部、聯絡部、英文每日及東日各部門派遣大量人員前往華北,開始了“華北事變”報道戰。盧溝橋事變的報道指揮以“滿洲”通信總局長棲崎觀一、北平兼天津支局長三池亥佐夫、天津支局大每社會部副部長本田親男、政治部副部長渡瀨亮輔為中心,早年參加九一八事變采訪的大每寫真部石川忠行被派往北平,東日寫真部木村定秋則帶領一支20人的隊伍趕赴天津。

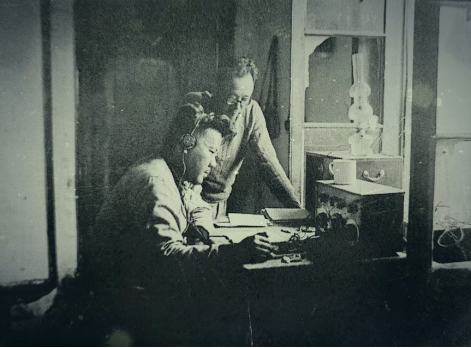

大每記者本田親男和電信課員別所重雄在正定發送戰報(來源:每日戰中寫真)

這些“戰爭特派員”的工作不僅限于現場采訪,回國后還要在本土主要城市進行戰況講演和從軍報告。盧溝橋事變后,七至八月間,渡瀨亮輔、友永助雄在大阪國民會館舉辦了“華北事變現場報告演講會”,第二天又前往名古屋市公會堂演講,并現場播放了大每制作的戰事新聞。接下來兩人又來到京都圓山公園的音樂堂,渡瀨以“抗日的華北所見”、友永以“沐浴在華北炮火下”為題進行演講并播放新聞。友永助雄還前往八幡制鐵所教習所講堂發表了激情澎湃的演講,八幡制鐵所是利用甲午中日戰爭賠款籌建起來的產業,并發展成為日本在二戰時期最為重要的鋼鐵業基地。

這些演講幾乎場場爆滿,因為聽眾們普遍有親人或熟人在日軍的“鄉土部隊”中,他們希望聽到官方之外的“真實聲音”。鑒于反響熱烈,大每急召素以雄辯聞名的特派員今尾登回國進行第二輪演講,并派遣作家吉川英治、評論家木村毅前往華北。今尾登回國后在大每西部總局的管區內進行了巡回演講,主題包括1927年的濟南事件、九一八事變和眼下中日全面戰爭的采訪經驗,渲染了通州事件中日本僑民的遭遇。

當時的日本新聞界流行一句話——華北有大每,華中有東日。淞滬會戰爆發當日,東日記者志村冬雄在名古屋市公會堂召開了演講會,講述了他隨軍在哈爾濱、長春、錦州等地的見聞,以及盧溝橋事變后他逃離南京的經歷,演講后現場播放了《中日上海交戰》與《上海的戰火》兩部新聞片。東日映畫科的開原靖、安原正喜及寫真科的山上圓太郎前往上海戰場,拍攝了第三艦隊司令長谷川清中將,并制作了新聞片《槍響后國民的熱情回應》,11月7日作為特輯在國內上映。特派員阿部在高松市縣公會堂舉辦的一場演講場面尤為嚇人,開始前一小時就排起了4000人的長隊,連走廊下都擠滿了人,玻璃門被擠壞后引起了騷動。據1938年2月25日《大每社報》記載,四名派往松山市的特派員共計進行了32次演講,創下了14萬聽眾的紀錄。

報社采訪網絡的膨脹與日軍侵略范圍的擴大是同步進行的。盧溝橋事變前,大每?東日派遣到中國大陸(不含“滿蒙”)的工作人員僅有17人,到1941年3月已達344人,新設了南京、武漢、香港、廣東、南寧、福州、憑祥7個支局,在濟南、青島、廈門等11個城市建立了通信部。為及時報道日軍侵略情形,大每?東日的南京支局在南京淪陷前一個月就成立了,“每日戰中寫真”拍攝的主要內容有難民區、氣球訓練隊、維新政府成立、平民生活、來自日本的慰問團等,但在南京城內外拍攝悲慘情形是不允許的。日軍攻占武漢后,大每?東日的武漢支局也隨之成立,記者、攝影師達到269人,其中95人是大每?東日的特派員。

大每?東日上海支局的特派員合影(來源:每日戰中寫真)

大每?東日的首腦人員也沒閑著,他們頻繁奔波于中國戰場和本土之間,打著“感謝”“慰勞”“視察”等名目顯示存在感,熱衷于煽動下屬和讀者的“愛國心”。日軍占領廣州和武漢之后,大每?東日的會長高石真五郎和社長奧村信太郎籌辦了“皇軍感謝使節”活動,踏足上海、南京、漢口、九江等中國城市,訪問當地日軍軍事和特務機關并設慰勞會、招待會,看望負傷人員。日本學者貴志俊彥指出,大每?東日“二巨頭”將自己推向前臺,是為了擴大本公司的影響力,從而在采訪報道上保持對其他媒體的領先優勢,與促進報紙銷售的商業動機密切相關。

二、盛極一時的“筆部隊”

1938年8月,為報道武漢作戰,日本國內動員的新聞業、出版業人員達到約2000人之多,如《朝日新聞》動員了400余名職員奔赴中國,其中包括記者、攝像、導演、航空員、無線技師、信鴿訓練師、聯絡員及各類庶務人員,每天都有源源不斷的新聞素材發回東京,作家杉山平助稱這一時期“集天下注目于漢口”。為進一步加強宣傳效果,日本當局策劃將更多作家吸收進特派員隊伍中,撰寫比新聞報道更具煽動力和傳播度的“戰爭文學”。為了一夕成名,許多作家放棄了文學求真求美的價值追求,踴躍參與日軍的宣撫活動,向國民宣揚“皇軍的巨大成就”,他們被日本媒體稱為“筆部隊”。

日軍全面侵華后,日本知識界和文化界的戰爭狂熱病愈演愈烈,菊池寬就是其中的代表人物。作為昭和時代最有成就的作家之一,菊池寬創設了日本兩大文學獎“芥川獎”和“直木獎”,成立了出版界最具影響力的“文藝春秋社”,被同行捧為“文壇太上皇”。得知內閣情報部和陸海軍當局招徠作家的消息后,菊池寬主動請纓出謀劃策,與久米正雄、佐藤春夫、吉川英治等著名作家赴京與軍方會面,商談組織“筆部隊”的具體計劃。8月27日,以菊池寬為首的22人名單敲定,武漢會戰的“作家從軍部隊”正式成立,隨即被分配到陸軍班和海軍班趕赴中國。菊池寬還在《東京朝日新聞》上發表了他的感想:

如同日清戰爭的國木田獨步一樣,或者是日俄戰爭的田山花袋一樣,能夠觀察戰爭寫作該有多好。與其短時間的去去就回,還不如挑選兩三個人長期與軍隊同行寫作的好。我是很想到現場聽炮聲,用這副身體去感受戰爭的。

日本內閣情報部為武漢會戰專門制定了宣傳策略,要求宣傳目標是“激起國民的感激和斗志,鞏固國民對長期戰斗的覺悟”。因此,“筆部隊”的首要做法是夸大戰爭獲得的勝利和前線軍隊的戰功,以說服國內民眾進一步支持對華作戰,鞏固侵略成果。1938年底到1939年初,日本國內報紙上連篇累牘都是從軍報告和有關戰事進展的紀實文學作品,如發表在《中央公論》上的《華中戰線》、《揚子江之秋》,發表在《文藝春秋》上連載《從軍五十日》,發表在《日之出》的《站在第一線》、《從軍作者觀戰記》等等。女作家林芙美子作為首位入城的“筆部隊”成員,得到了媒體的狂熱吹捧,《東京朝日新聞》為其作了專題報道《筆部隊的“殊勛甲”林芙美子冒死進入漢口》,稱其為全日本女性的驕傲。林氏回國后舉辦了多場“從軍報告演講會”,謳歌侵略者為“我們的勇士”,將戰場的殺戮歸咎為中國政府長久的抗日教育和軍民的頑強抵抗。《東京朝日新聞》11月3日晚報記錄了其東京演講會的盛況:“兩會場連立錐之地都沒有,全部爆滿”,可見當時的日本國民已完全沉湎于媒體炮制的戰爭謊言之中。

“筆部隊”在機場合影(左二為林芙美子)

力圖“將功贖罪”的作家石川達三的表現也引起了廣泛的關注。石川達三于1938年1月乘船抵達上海,在南京采訪了日軍第16師團佐佐木支隊,根據該部攻占南京的經歷創作了小說《活著的士兵》,因其中包含日軍士兵劫掠、焚燒房屋、屠殺平民的內容而受到查禁。8月4日,石川達三與《中央公論》的編輯、發行人員受到當局指控,罪名為“將虛構作為事實,紊亂安寧秩序”,石川被判處監禁四個月,緩刑三年執行。經歷這一風波后,石川被法西斯體制完全馴化,他主動請纓寫作了《武漢作戰》,再也不敢進行“貼近真實的敘述”,只能對侵略戰爭進行顛倒黑白的歌頌。他在新書中捏造事實,寫到中國軍隊每撤離一處就放火投毒,甚至在九江投放霍亂病菌,而日軍所到之處則會安撫難民,讓百姓重新安居樂業,以至于心甘情愿為日軍當苦力。他鼓吹日軍占領武漢是“日本民族在東洋的躍進”,將侵華戰爭說成“東亞共榮”的“圣戰”,振振有詞地叫囂道:“只有在(日本)占領區,和平才得以恢復。”

盡管參加“筆部隊”的作家享受著將校級的優渥待遇,但他們受到的管制也是極嚴格的,筆下處處皆是禁區。寫下《麥與士兵》而名噪一時的作家火野葦平戰后接受采訪時坦承:“日本軍打輸的內容是不能寫的,不允許寫戰爭的全貌,部隊的編成和部隊名也不能寫,軍人人性的一面也不能寫,部隊長以下的士兵可以隨便寫,但是小隊長以上的都必須寫得人格高尚、沉著勇敢。”這些限制令是下達給所有作家的,因此“筆部隊”發表的文章永遠“戰意高昂”,堅持“日本作戰的正當性”。后世學者普遍認為,這一時期是近代日本文學墮落的最低點,知識分子自覺自愿地依附于政治意識形態,完全喪失了獨立人格和反思能力,既拋棄了日本傳統的審美文化,又阻滯了日本文學在近代化浪潮下的多樣性發展。

三、“不許可”的重見天日

記者和攝影師比作家們更早體會到在“國策”指導下創作的滋味。日本司法省調查資料顯示,從1931年到1932年,報紙上被內務省查封的新聞件數從262件上升到1080件,雜志上則由832件增至2081件。激增的原因主要就是“九一八事變”發生后,相關消息以及左翼新聞雜志的反戰報道遭到前所未有的嚴厲審查。據曾任每日新聞編輯局顧問的田中菊次郎回憶,九一八事變后,編輯局各部開始不斷下發禁止報道的通知。

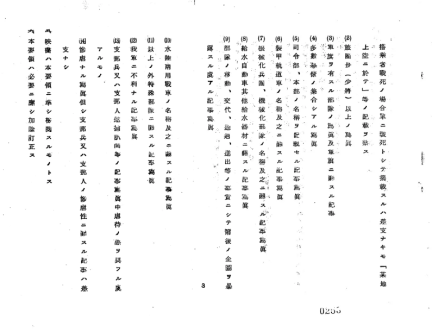

日本陸軍省《新聞報道刊登事項可否判定要領》

1937年中日全面戰爭爆發后,陸軍省公布了《新聞報道刊登事項可否判定要領》,規定了14種禁止刊登的照片類型,并不斷予以修訂補充。7月25日,第71次特別議會通過了《軍機保護法》的修訂案,除了軍隊機密和地理信息外,尸體、俘虜、凌辱行為等可能影響輿論的內容,以及傷病、饑餓等促使喪失斗志的因素也列入了審查范圍。其中第三條規定,包括新聞記者在內,因業務所涉而獲知軍事秘密的人一旦泄密,將會按照泄密的嚴重程度處以四年以上有期徒刑直至死刑。1939年6月為了掩蓋日本國內資源匱乏的現實,又頒布了《軍用資源秘密保護法》;太平洋戰爭爆發后,《報紙等刊登限制令》和《軍機保護法》再次修訂,增補了“有可能對國策的執行產生重大障礙的事項”,收緊了外交和財政經濟政策等信息的公布;1941年9月27日,修訂了《國土防衛中防空新聞刊登許可與否判定要領》,力圖向國民封鎖日本本土受到空襲的具體信息。

為應付日益嚴苛的審查措施,日本新聞界不得不進行預先的自我審查。盧溝橋事變后,東日調查部發行了一本《新聞禁止刊登事項要覽》的小冊子,對1931年至1937年有關內容審查的通知進行了概括整理,長達12頁的小鉛字密密麻麻地列舉了禁止事項,處罰措施包括封鎖報道、停止發行、對發行人、編輯處以兩年以下監禁等。1940年9月,東日設立檢閱科,發行《檢閱周報》。整理部內設立檢查科,制作“作戰手冊”等分發給前線記者,竭力規避當局審查。太平洋戰爭爆發后,揣度軍部審查內容的做法越來越顯得白費力氣,任何報道都可能犯禁,各大報社已經淪為與軍部一體化的宣傳機構。

作家千田夏光就以中日之間開啟全面戰爭為例質疑審查的合理性,他指出當時日本陸軍內部本身就是決策混亂的,一派認為中國不堪一擊,應當迅速加以解決;一方認為日本的主要威脅來自蘇聯,應及時從中國戰場上抽身。這個時候,中樞最害怕的就是這種分歧被公開。當日軍將全力用于進攻南京時,就不得不從東北調兵,披露這個內情就會被處以死刑,泄露海軍南進戰略的也是一樣。詳細報道日軍在中國大陸投入的軍事力量則可能會被判處無期徒刑,因為這也會讓人推測出陸軍的戰略計劃,如果報道透露了日軍移動速度慢、火力配備不足、坦克部隊落后等事實,則可能會被判處有期徒刑。

在盧溝橋事變后第六天,陸軍省就下達了專門給報社的通知:“關于此次事變的動員、派兵以及部隊人馬器材的移動,包括推測這些情況的報道、照片,除在陸軍省發表外,不許刊登于任何報紙上。”千田夏光用諷刺的口吻評論道:“這樣一來,新聞報道的必要條件——‘什么時候’‘在哪里’‘是誰’‘做什么’‘為什么’全都不能滿足,最后出來的報道都是‘軍士為恩賜的香煙流下熱淚’‘占領XX,在城頭齊唱萬歲’這樣的內容。”《讀賣新聞》的隨軍記者小俁行男也有類似的牢騷:“在戰場上聽到的盡是一些見不得人的暴行,但這些事是絕對不能寫的,只讓寫些什么在戰場上邂逅的友情,后方與前線的佳話等所謂的軍中美談。”東日攝影師佐藤振壽親眼看到日軍在南京勵志社內殘殺戰俘,事后告訴友人,友人質問其“作為攝影師,你為什么沒有將它拍下來呢?”佐藤只能回答:“如果拍了照片,說不定我也會被殺。”

在法西斯政權和狂熱社會輿論的壓力下,這些特派員喪失了獨立的新聞品格和對真相的追求,完全淪為了侵略者的幫兇。可悲的是,他們為“報國”刻意制作的新聞和圖片未必受到軍方歡迎,其中大部分都遭遇了“不許可”的命運。

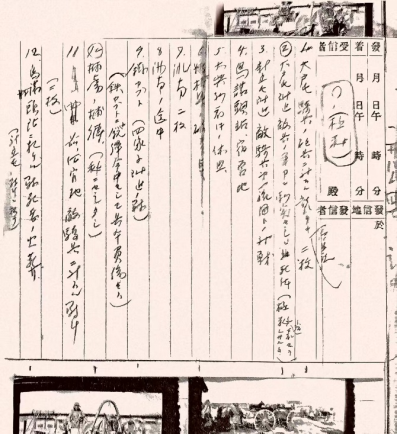

大每·東日的駐外特派員們拍攝的照片,首先要在海外的當地機關進行審查,再通過海運或空運送回本社,將底片在攝影部顯影、加印,由列車發往大阪、東京、西部、中部的編輯局,并向陸軍省或海軍省、內務省、內閣情報部各發送一份。在報社內,工作人員沖洗好底片后,將其貼在照片臺帳上進行整理,用藍色記號筆寫下攝影部受理的日期,以及攝影時間、地點、創作者等筆記。審查結果會得到東京總公司的通知,許可使用的話蓋上“檢閱濟”(已審查通過),不允許使用的照片要加蓋“不許可”的紅色印章,此外也可能蓋上“保留”印章,在得到最終結論前暫時禁止使用。

“不許可”寫真臺賬(來源:每日戰中寫真)

在這些“不許可”的照片中,很大一部分是關于軍事武器和軍事行動的內容,軍用機搭載的炸彈、機槍、速射炮、水上飛機、無線通信機、坦克、輕型裝甲車和大炮的口徑、炮身長度等都被屬于高度軍事機密。皇族、政府要員和軍隊高級將領的面貌和行跡通常也不允許拍攝,虐待俘虜、偽裝偵察、戰場死傷更在嚴令禁止之列。但有些“不許可”的情形是特派員無法把握的,比如所謂的“大東亞共榮圈”只是理念上的圈域,其具體范圍因解釋者而異,超出這一范圍的軍事行為通常是不允許拍攝的。再比如攝影師很難料到,拍攝士兵們在黃浦江汲水的畫面也違反了紀律,軍部認為此類照片暗示了前線的淡水補給存在困難。事實上也是如此,尤其是在太平洋戰場上,給水不足是導致日軍瘟疫流行的重要因素。

淞滬會戰期間日軍士兵在黃浦江汲水(來源:不許可寫真史)

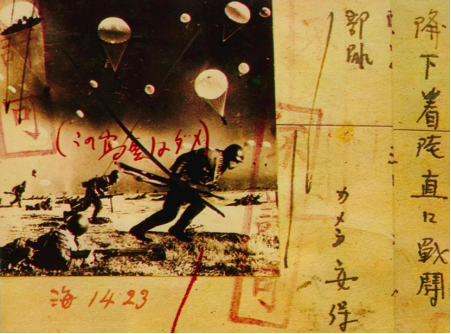

“不許可”的標準并不是絕對的,有時是技術原因,有時是因為形勢發生了變化。1942年1月,東日攝影部成員安保久武拍攝了一組傘兵部隊訓練照,海軍為了宣傳幾乎全部公開,但下圖被認定為“不許可”,因為這是用兩張照片合成制作的,可以看出背景和前景有明顯的脫離感,海軍省擔心會被抓住把柄指責他們造假。1942年日軍進攻緬甸時,昂山和他組織的“緬甸獨立義勇軍”配合日軍攻陷毛淡棉,協助其控制全緬,但這支“友軍”的照片都在禁止之列,因為日本并不認可占領區獨立武裝的合法性。但1943年盟軍開始反攻緬甸,局勢開始對日軍不利,他們為尋求緬甸人的全面支持便撤銷了展示本土武裝的禁令。

合成的日本海軍傘兵訓練照(來源:不許可寫真史)

大量“不許可”的照片未曾公開就徹底消失了。日本行將戰敗時,軍部下達了“必須將戰爭見證的資料全部燒毀”的命令,再加上日本本土受空襲影響,日本各大新聞社在戰爭期間拍攝的大多數照片都沒能留下來。原大每攝影記者辻口文三回憶,作為日本三大媒體之一的共同通訊社,當時在日比谷公園挖了一個大坑,把所有的照片和底片全部扔進去焚燒了。每日新聞東京總社的照片也盡數燒毀,只有大阪公司無視了廢棄令保留下來。“每日戰中寫真”一開始保管在大每的地下室里,后來轉移到鄰近的梅田酒店。這批照片的數量相當龐大,光是底片就有近50只木箱,一個木箱大概能存放2000張,總數約為30萬張。此外還有69冊照片臺賬,除了6萬余張照片還有受理日期、刊登的報紙或雜志、審查結果等信息,以及接受了陸海軍兩省、內務省、情報局審查后的“檢閱濟”和“不許可”印章。

在1944年末大阪遭到空襲后,社會部記者藤田信勝從中選取了一部分30cm×40cm的底片,用鐵皮罐密封起來,交給相熟的奈良縣王龍寺住持保管。戰敗后,為避免給王龍寺帶來麻煩,大每攝影部長高田正雄又將這些底片取回,藏到大阪本社的地下金庫里。1972年,每日新聞社開始整理這批底片,并在五年后推出一套大型叢書《一億人的昭和史》,其中第10冊《不許可寫真史》首次將這些照片公諸于世,成為日軍侵華歷史的一份鐵證。盡管受到了日本右翼勢力的巨大壓力,每日新聞社在1998年、1999年再次出版兩冊“不許可寫真”,公開了超過1500張日軍侵華照片。昔日軍國主義者處心積慮,終不能掩蓋戰爭罪行,只要人性的光明不滅,必將照亮歷史的陰翳。

參考資料:

貴志俊彥:《戦爭特派員は見た知られざる日本軍の現実》,講談社,2025年。

王向遠:《筆部隊和侵華戰爭》,昆侖出版社2005年版。

板垣直子:《現代日本の戦爭文學》,株式會社六興商會出版部,1943年。

《一億人の昭和史》10 (不許可寫真史),毎日新聞,1977年。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司