- +1

網球,游泳,打太極拳:竺可楨的體育人生

竺可楨自幼身體瘦弱,晚年他曾回憶在唐山路礦學堂時期,有一次和同學一起登山,山高不過百米,他至山巔時已經氣喘不止,“可知我年青〔時〕身體的孱弱”。

竺可楨(1890年3月7日-1974年2月7日)

1937年7月2日,竺可楨到西湖醫院驗身體,“由院長楊郁生檢驗,謂余脈弱,而心在中間且甚小。又查余血壓只七十余,頗駭其低,余告以一向即如此”,可知他的體格是先天有虧的。

雖然如此,竺可楨在留美期間養成了運動的習慣,令他終身受益。網球和游泳是他的一生所愛,1949年之后他還重新玩起了溜冰。1968年(78歲)起,竺可楨的身體狀況明顯下滑,肺氣腫相當嚴重,但他仍然堅持每天打太極拳或做保健體操。

竺可楨擔任浙江大學校長期間,也很重視學生的運動狀況。1941年6月8日下午,浙大在遵義舉行畢業生茶話會,當年畢業生約一百七十人。竺可楨發言表示,“學校目前之缺點在于所授課程過于專門,而對于體育未曾注意。勸學生畢業后能不斷努力,尤其能擇一高尚嗜好,如讀書即為高尚嗜好。世界杰作,吾人所讀者極鮮,如能有間讀好書,當引為終身快事。看好書如看益友,其目的不在于求有利也。欲求健康,必每人于每日能有一小時之戶外運動始可”。

基于竺可楨的日記檢閱他的體育生活,不僅可了解竺可楨的人生軌跡,在某種程度上,亦可從另一個側面認識二十世紀中國知識分子所處的生活狀態與面對的社會環境。

網球

民國時期,網球盡管還只是少數人參與的體育項目,但中國城市居民尤其是青年學生,對它并不陌生。與一般人的印象相反,網球其實可算是近代中國的城市里普及較廣的一項現代運動,在達官顯貴與高級知識分子之間頗為流行。

張學良打網球的影像資料

影星陳云裳,手握網球拍經典造型

這其中一部分要歸因于政府的推動。1929年南京國民政府公布《國民體育法》,規定球類項目場地必須包括網球場。從1910年到1948年,中國舉辦了七屆全國運動會,網球自始至終都是競技項目。在1930年杭州舉辦的第四屆全國運動會上,男子競技有8個項目:田徑、游泳、全能、籃球、排球、足球、棒球和網球。女子競賽項目則包括了田徑、籃球、排球、網球。

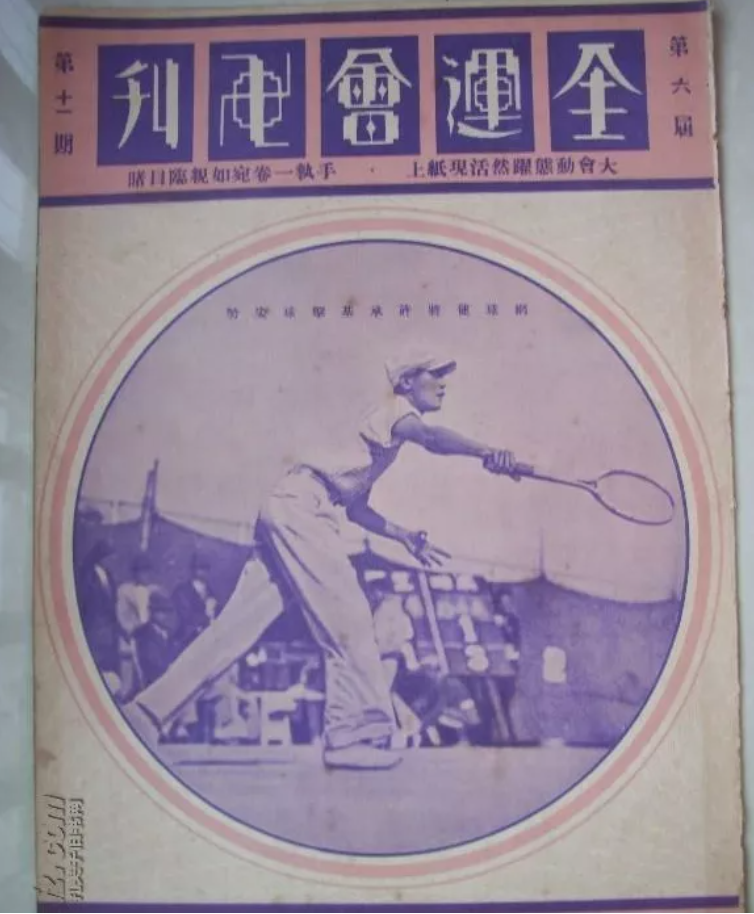

《東方雜志》號外 (第六屆)全運會畫刊 第11期 網球封面

從留美的青年時期開始,竺可楨便養成了打網球的習慣,堅持了整整五十年。這在他的日記中常有記錄,如1936年3月24日,“五點打球一小時。六點半回寓。”3月26日,又在午后打球一小時。

1936年4月,竺可楨赴杭州任浙江大學校長,之后一段時間他頻繁往來于杭州與南京。剛到杭州時,或許是因為還沒有找到打球搭檔,竺可楨改以徒步和爬山來鍛煉。

從竺可楨的日記來看,當時他常和曾炯(又稱曾炯之,時任浙江大學數學系副教授)等人一起徒步。6月9日,他記錄道:“昨與曾炯之徒步,述及民十五年北伐軍陳銘樞攻武漢,吳子玉部下師長劉玉春死守武昌城四十三日,曾亦在圍城中掘芭蕉根、煮槐樹葉以度日,日飲稀粥一碗云。”

6月11日,他在晚餐后與蔣振(字伯謙,浙大訓育主任)一起散步。6月14日(星期日),他一早便與沈思嶼(字魯珍,浙大事務主任)去運動器具店購運動服,接著便游玩虎跑,再至胡明復之墓及九溪十八澗等地。在九溪,他“見兩旁婦女正在采茶,茶之貴者為獅須,價每斤九元六角”。下午,他與沈思嶼兩人再赴云棲寺(今云棲竹徑景區內,寺已不存),“有竹數千竿,并有三人合抱之赤楓數株”。

回到南京的時間里,竺可楨則繼續和氣象所的同事一起打網球。如9月8日,“五點偕莊敏求(即莊耋璋)、涂長望、蜚君打球一小時”。

10日返回杭州,竺可楨覺得“近日腹中作怪迄未愈,每次運動如爬山、打球后即覺稍佳,但翌日又壞,是皆缺少運動之故。故今日特往外購網球”。

此后,他在杭州期間也開始打網球,但還沒有找到打球搭檔。11日下午,他一個人打墻球半小時。9月23日與24日下午,他去刀茅巷浙江大學運動場打球,但未說是否有對手。

9月27日,他坐車至南京,29日便與涂長望等人一起打球。10月2日,竺可楨回到杭州,4日下午則“與陳柏青、李永炤打網球一小時”。

陳柏青畢業于南京高師體育專修課,后曾擔任浙江省立體育場場長,是民國時期有名的體育家。1936年9月,陳柏青受聘為浙江大學教授。李永炤是浙江大學工學院的學生,曾擔任校籃球隊隊長,還是當時浙江大學百米跑的記錄保持者。從此開始,竺可楨在杭州也找到了運動伙伴。

這段時間,他在杭州時常與陳柏青、黃君理(浙大土木系教授)、蔣振等人一起打球。如1936年12月1日下午,他與陳柏青打球一小時,“單打覺甚費力,蓋年事已長,單打非所宜也”。

1937年6月27日下午,竺可楨組織了浙江大學與浙江省政府的網球對抗賽,浙江省主席朱家驊及筧橋中央航空學校教務長蔣堅忍(代表浙江大學)等都上場參賽。竺可楨對這場比賽記錄甚詳,他和蔣堅忍先上場與朱家驊、楊人偉對打,結果完敗。接著蔣與陳柏青搭檔對戰朱家驊一方,“本校贏”。最后,他與蔣再次上場,又告敗北。看來,竺可楨雖然愛打網球,水平只能說一般。

七七事變之后,竺可楨忙于處理學校的搬遷事宜,可謂千頭萬緒,但他仍會抽空打球。如1937年10月1日中午,他在學校召開常務委員會,討論遷址事宜。會后,下午有兩次空襲警報。五點警報解除后,竺可楨仍舊打網球半小時。

到了浙江大學西遷江西泰和與廣西宜山時期,由于條件所限,竺可楨無法保持打網球的習慣,在日記中只偶有游泳的記錄。如1938年6月17日(星期五)下午,竺與沈思嶼一起在贛江邊上游泳。“贛江雖低落,但水勢仍急,深至胸部即不能立足矣。”6月22日,竺可楨又“過江至河東游泳”。

1940年遷至貴州以后,竺可楨及浙江大學師生的生活逐漸穩定起來。到了1941年,他又重新撿起了這項愛好。

浙江大學初到遵義時缺乏校舍,儀器設備及辦公地都相當局促,他們很快便看上了“子彈庫”這塊地方。子彈庫為原遵義府中學堂(今遵義師范學院)舊址,抗戰時期為兵工署所征用,另有部分被防護大隊及步兵學校所借,但大部分地方空置。

1941年1月15日,竺可楨致函軍政部兵工署署長俞大維,望他派員來遵義對子彈庫進行調查清理,再由浙江大學加以整理,作為教室宿舍之用。1月18日,俞大維回函給竺可楨,表示事關教育大計,自可借給浙江大學一部分校舍,但如將來軍事需要,仍要利用該庫全部時,還需浙江大學撥還。

1941年5月6日,竺可楨與李熙謀(字振吾)、王尹曾(字喜蓀,時任浙大事務主任)兩人赴子彈庫視察浙大所借之屋。竺可楨便至子彈庫,與王序、涂長望等人一起打網球,頗有急不可耐之意。之后,竺可楨有空的時候便會去那里運動。如5月21日下午,他“偕李振吾至子彈庫,與任美鍔、王序、陳正修等打網球”;6月2日,他與涂長望一起打網球;6月17日下午,他又“偕王序、涂長望、李振吾打球”;7月17日,他與涂長望打球一小時,其頻率也不可謂低了。從竺可楨的日記看,他在遵義時期的網球搭檔還有陳立(字卓如,浙大心理學教授)、錢令希(浙大土木系教授)、王啟東(浙大機械系助教)、金岱峰(遵義陸軍炮兵第五旅旅長)等人。

抗日戰爭勝利,浙江大學遷回杭州后,竺可楨忙于學校的復員工作,之后又出國訪問大半年(1946年11月-1947年6月),荒疏了運動。直到1947年11月,他才又重拾球拍。

11月25日下午,竺可楨與高尚志(浙大體育衛生組副教授)及青年會兩會員打網球。他記錄道:“余已兩年多未打網球,故打廿分鐘后即覺倦不可支。休息廿分鐘后又打廿分鐘,時四點半也。”晚上六時,竺可楨開始寫日記,仍覺極為疲憊,“小楷如第一行字幾不能辨認”。他只好停筆,到晚上八時再寫,其時脈搏仍有八十之高。

隔了一天,27日下午,竺可楨又打網球一小時,他自我感覺“今日較佳,打一小時尚能維持”。到了11月30日,高尚志又約青年會球員及之江大學球友到學校來打球。竺可楨與“孫傳聲(青年會)、尚志、俞國順打球兩盤。青年會之陳吾葆、陳天倫則與浙大學生翟林、唐某打二Set。”(《竺可楨全集》10,598)此后,竺可楨隔幾天便會到學校的體育場打網球,樂此不疲。

這里所說的青年會,當指成立于1914年的杭州基督教青年會,隸屬于“中華基督教青年會全國協會”。青年會在中國成立之后,所推廣的一項重要工作便是體育,網球又是其中的一個重點項目。1920年,青年會全國協會總干事余日章在杭州 “全國干事會”上指出,“青年會之宗旨,一德育、二智育、三體育、四社交。欲成完全人格,不可不具此四者”。

1948年4月25日,竺可楨聽聞上海綠燈網球隊到浙大來比試網球,即前往網球場,與其隊長侯大年及其公子侯開第還有隊員們相見。綠燈網球會(隊)是民國時期上海商界所成立的網球組織,在滬上網球界有相當地位。該會一開始是外國人所操辦,1937年之后由中國人接手,其總干事即侯大年。

侯大年是當時上海頗有影響力的業余網球運動員,早年家境富裕,對網球極為癡迷。他的三個兒子都打網球,其中又以侯開第技藝最為了得。在前一年(1947)秋天,侯大年還在上海組織了一個“父子雙打錦標賽”,請到不少滬上名流下場競技,據說相當轟動。幾天比賽下來,還是侯氏父子奪得冠軍。

這次綠燈網球隊到浙大切磋技藝,竺可楨顯得相當興奮,他記錄道,侯公子“年僅十五而球藝甚佳,與高君打雙打,與之江大學李君(杭州之Champion冠軍)及同學打兩Set盤,均以6:0取勝”。接著,竺可楨便上場與高尚志合打綠燈隊之第五隊,“亦以6:2,6:1敗績”。

1949年4月底,竺可楨辭去浙江大學校長一職,暫遷于上海。他走得相當倉促,網球和球拍都沒有帶,但5月18日,他仍然打了一小時網球。24日,他又去上海新新和先施兩家百貨公司購網球,“均已關門”。

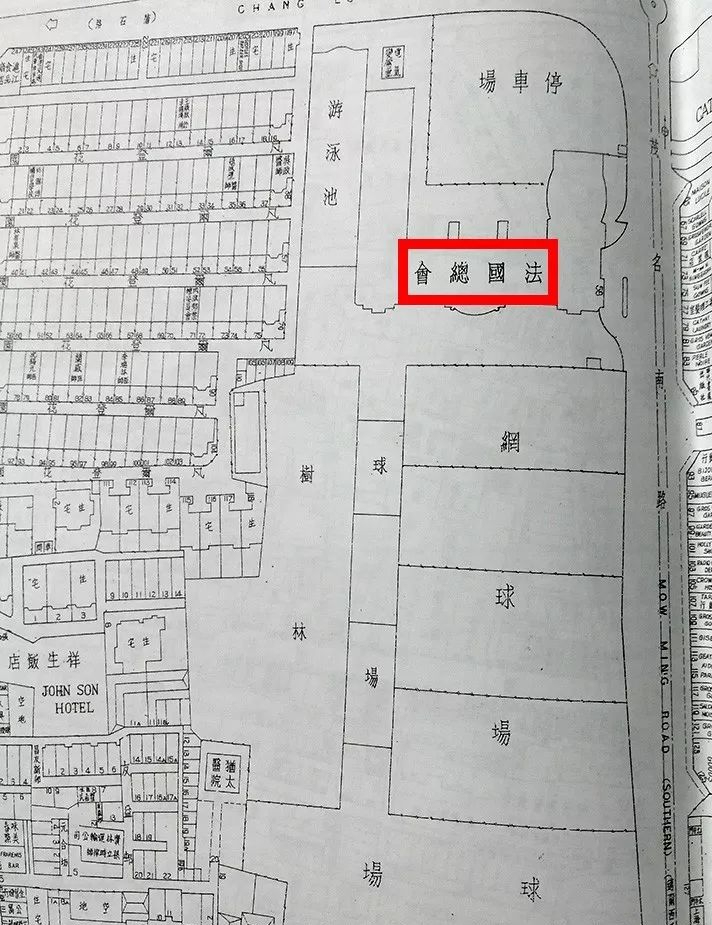

6月16日,竺可楨與湯學瑋見面,后者剛從杭州回來,并帶來了他的網球和球拍。第二天,他又遇到了蠶桑學家何尚平。兩人在東南大學時期曾為同事,也可說是老友了。竺可楨記錄道,何尚平“長余二歲而精神猶矍鑠,每日打網球(Single單打)且在French Club(即法國總會)游泳云”。

何尚平向竺可楨介紹道:“法國總會會員1000人,中西各半。先為候補會員,出60美金,二年后如認為合格,作正式會員,又出50美金。現會員已滿而候補人多,云內有極佳之游泳池,并有草地網球場十六個。”接著,何尚平又帶他參觀了院內的球場。

這里所說的法國總會,正式稱呼為法商球場總會,位于今茂名南路,是民國時期上海三大總會之一,完工于1926年。1945年后,總會易名為上海體育總會。

1954年以后,該地以(政協)文化俱樂部的名義重新開放,直到1960年。1960年4月,中國科學院在上海召開第三次學部大會,竺可楨所主持的地學組座談會即設于文化俱樂部。

據嚴祖佑先生回憶,當時能加入該俱樂部的,主要是各級政協會員與人大代表、各民主黨派與人民團體的領導,以及高級專業人士等。他對俱樂部內的游泳池同樣印象深刻,認為也許是當時上海規模最大、最高級的室內游泳池:寬30米,長60米,“不僅面積遠遠大于上海其它室內游泳池,更有別于其它室內游泳池的是,它并非像一個大浴池一樣是封閉式的,它有一個全透明的開放型的頂棚。”1980年代以后,此地又改建為中外合資的上海花園飯店,向公眾開放營業。

現在的花園飯店

在北京也有一個同樣性質的政協文化俱樂部,成立時間更早一些,設在南河沿大街。竺可楨作為第一屆全國政協委員,他的日記中有不少去文化俱樂部餐敘或參加活動的相關記錄。

1949年7月,竺可楨應邀赴北京參加全國科學會議籌備委員會,從此長居首都。此后,竺可楨仍然保持著打網球的習慣。9月20日下午,他與同鄉陳鶴琴(時任中央大學師范學院院長)及張如心(東北大學校長)一起打網球,“余與鶴琴均年將六十,張年僅四十一,故余二人輪流與張打單人Single,至五點廿分”。

第二天(9月21日),也就是第一屆全國政治協商會議召開的日子,下午,竺可楨又與陳鶴琴、張如心一起打網球至5點。晚餐之后,竺可楨于六點多出發赴中南海懷仁堂參加全國政協第一屆全體會議,他的座位是548號。

新中國成立之后,竺可楨的日記中很少再有打網球的記錄。1962年9月11日下午,竺可楨到太陽宮體育場觀看全國十家單位的網球對抗賽。該賽事為三年困難時期之后中國所恢復的第一次體育賽事。為了擴大影響,比賽邀請了各國駐華使節及其家屬,以及各大通訊社駐京記者參觀,陳毅副總理也親自到賽場觀看。

在場中,竺可楨遇到了張奚若(時任中國人民外交學會會長)、余心清(竺可楨在日記中記為俞心清,似有誤)、呂正操、蔡廷鍇(時任國家體委副主任)等人。這幾位都是體育愛好者,呂正操在1964年還繼任了中國網球協會主席。張奚若對竺可楨言,他也是資深網球迷,從1913—1937打了二十四年網球,又談到“過去曾見Tilden、Johnston、Williams、Brookes等打球,以為是幸福云云”。竺則表示自己“從1912—1962打了五十年,但從來沒有打好”。不過從竺可楨的日記來看,他在1950年之后罕有打網球的記錄。這其中的可能原因是,與上海不同,北京保留下來的網球場地很少,而竺可楨也可能沒有覓到合適的運動搭檔。

第二天早上,他繼續到太陽宮觀摩網球比賽。竺可楨想看男子單打,“有名的梅福基、彭志淵等。不料今日梅、彭等對手太弱,到場后體育館人員要我看女子單打”,似有未償所愿之意。

9月13日下午,竺可楨再至北京體育館看男單半決賽。他評論道:“今日男子單打半決賽,為上海梅福基與朱振華。梅先勝二sets,因年較長體力不濟,連敗三局。二人球藝均高,有國際水平。另一單打也均上海青年,彭志淵勝戴永明,也是3—2sets。”

朱振華和梅福基是當時中國最有實力的網球選手。新中國第一屆全運會,朱和梅兩人分別為男單冠、亞軍。梅福基還兩次參加溫布爾登網球賽男單比賽,并有勝績,可說是明星級運動員。竺可楨自然不能放過觀看兩人對決的機會。

1964年10月23日下午,竺可楨又到北京體育館,觀看匈牙利網球隊和北京隊的比賽。竺可楨所看的是單打賽,“先舉行女子單打,波爾加爾對潘鳳金,賽爾和陳彩蓉,均以1—2中國隊輸。次男子單打,古雅士和高宏謀,高輸第一Set,第二Set因房中冷,我先走,看樣子也要輸,Games已到5—2。另一男單打,西克薩伊對張建昌,以2—0輸。另一男子單打,瓦爾加對王福章,則我走時尚在進行。”此時的竺可楨已近七十五歲,但身體還算不錯,尚能看完大半場比賽。

游泳與滑冰

打網球之外,竺可楨也非常熱衷游泳。對他而言,這可以說是與網球并列的另一大終身愛好。在民國時期,室內恒溫游泳池極少,所修的大多數為露天游泳池,所以竺可楨只在夏秋兩季游水。

1936年6月30日,竺可楨與長子竺津(字希文)一起至南京中央醫院驗身體,下午便去中央游泳池游泳。中央游泳池修成于1931年,是中央體育場(今南京體育學院內)的一部分,是為原計劃于1931年召開的第五屆全國運動會而興建。其主體為露天游泳池,邊長五十米,寬二十米,有九條標準泳道,最南側還有跳臺跳水的裝置。

7月3日,竺可楨又帶次子竺衡(字希平)和三子竺安(小名彬彬)到中央醫院驗身體,接著赴業余游泳池。當天南京有雨,且溫度不高,整個游泳池只有四人,故竺可楨戲稱,“余等亦可謂有游泳癖者矣”。

7月6日,竺可楨一家從南京乘車至杭州小住,宿于西湖飯店。10日,竺可楨攜竺津至高中游泳池游泳。竺可楨詳細詢問了游泳池的建設情況,據云“池之建筑費實只四五千元,加上屋宇及水管等則達一萬一千元,含水量一萬四千余擔,每C.M.立方米即單位約卅擔,需價一角,故每次換水約四十元之譜云”。

8月30日下午,竺可楨又至杭州市政府所辦的錢塘江江濱浴場,入場券五分。竺可楨評價道,“灘極淺,須行半里許始有二尺深,由此出外則深度驟加,外有漁船停泊,為救急之用。今日浴者不多,水溫度高,不甚清潔,余在水中約十五分鐘即起,覺腿臂均有腫癢如為蟲所咬者”。

當時的浙江大學還沒有自己的游泳池。而1936年教育部所公布的《暫行大學體育課程概要》,規定大學體育課程內容應包括游泳、球類、田徑運動等。作為國立大學,修建游泳池一事勢在必行。

竺可楨對待此事也相當認真。1937年5月26日下午,他“閱浙大與厚記建筑公司建筑游泳池合同,計洋一萬六千八百元,八月底完成”。6月5日,《國立浙江大學日刊》還刊發文章《本校游泳池已積極興造》,表示“該池全用水泥鋼骨,上鋪白色優等磁磚,堅固美觀并為顧及下學期開學時,當可應用云”。然而,七七事變之后,形勢大變,浙大很快就要西遷,游泳池自然也沒有付諸使用。

西遷時期,竺可楨也會找地方游泳。不過在貴州時,他似乎嫌遵義的水質不佳,下水次數不多。他對湄江的評價頗高,有空去湄潭出差時,往往會游上一陣。如1941年7月7日,他赴湄潭參觀學校新建的俱樂部,“下午在湄江游泳,此地游泳比遵義遠勝,聞不久以前曾作比賽云”。1943年8月12日下午,他又至湄江游泳,并評論道:“此處水遠較遵義佳,而同事中極少來者。”

回到杭州以后,浙江大學又繼續修繕游泳池。1947年6月2日,《國立浙江大學校刊》發文《本校游泳池即將興工整理》,言道“本校游泳池已待積極整理,業由杭州自來水廠估價承包,裝置進水管及接水等工程”。根據竺可楨的日記,學校游泳池遲至1948年7月12日才正式開放。

1949年定居北京之后,竺可楨仍然寄情于游泳。1951年7月24日,竺可楨到北大醫院驗身體,為游泳而準備。他八點半到醫院,九點十分開驗,“醫生僅驗沙眼、心臟、小便處與足,均不十分仔細”。十點,竺可楨便回到中科院。

7月28日下午,竺可楨至人民游泳場游泳。人民游泳場位于什剎海,當年六月剛建成,因收費低廉,頗受北京市民歡迎。竺可楨記錄道:“深淺二池均滿,惟跳池人較少,尚可泅。”

7月31日晚,竺可楨又到中南海游泳池游泳,當時入場分紅票與白票兩種,“用紅票隨時可去,白票只限六點半以后云。入內只郭太太(于立群)和三小孩在池中,余不久亦出,聞星期日人較多云”。

8月5日(星期日)下午,竺可楨又攜妻子與女兒至中南海游泳:“此池系1933造,長50m。今日系星期,故來者人較多,達六十余人。惟池底多綠苔,故覺腳滑。郭院長夫婦(即郭沫若與于立群)及小孩均來。此外無一相熟者。十二點回。”

此后幾年,竺可楨常至此地游泳,如1954年8月8日(星期日)下午,竺可楨“至中南海游泳,今日人稍多,有100人之譜。池系50m×25m,已覺人多游泳不暢”。1955年8月28日下午,他又到中南海游泳。

1957年6月23日,竺可楨攜竺安、竺松至“至崇文門外體育館游泳”,這指的應該是1955年10月落成的北京體育館。北京體育館的游泳池長五十米,寬二十米,擁有當時中國最先進的室內游泳設施。其池水采用循環過濾制,總容量三千噸,可每六小時循環一次。池水可保持在二十三度到二十五度之間,室內空氣則采用熱風采暖。

有了這樣的條件,竺可楨在秋冬時節還能享受游泳生活。當年10月8日下午1點,他“至體育館游泳”;10月15日晚,竺可楨又至體育館游泳。

之后幾年,竺可楨都會交替著去什剎海與北京體育館游泳。如1958年7月7日下午,他去什剎海游泳,“今日不頂熱且有微風,但游泳者仍不少,估計300人。每節初入時尚可,游久則池中人多,不能動矣”。

1962年開始,竺可楨又找到了新的可游之處。6月29日晚,他“至工人體育館游泳,并至戶外游泳約一百米。近日在夏至節附近,所以七點到游泳池尚有太陽,八點多回家天尚未黑也”。

工人體育館落成于1961年春,是為第二十六屆世界乒乓球錦標賽而建,建筑面積四點二萬平方米,可容納觀眾一點五萬人。除乒乓球比賽之外,該館也可供籃球、排球、羽毛球、體操、 舉重、擊劍等體育項目的比賽或表演。

不過竺可楨這里的記錄顯然有誤,因為游泳池并不位于工人體育館,而是在旁邊的工人體育場。工人體育場建成于1959年,是當時國內規模最大的現代體育場,內有一座可供五千人共同使用的室內外游泳池。大概由于名稱和位置上過于相近,竺可楨從沒有區分過這兩者,在之后的日記中一直稱為“工人體育館”。

1962年8月2日,竺可楨又至和平門外的陶然亭游泳池游泳。該游泳池建成于1956年,是當時北京另一座較有規模的人工游泳池,設有露天標準比賽池一座、 練習池兩座、跳水比賽池一座。

之后一段時間,竺可楨常去陶然亭游水。然此地的衛生標準似乎不佳,9月9日,竺可楨到了游泳場后,在淋浴室“覺霉氣充塞,而沖盆均已壞,不加修理;廁所之臟,幾乎難以言語形容,而此處是國家游泳隊練習地點。對于他們,這是非常壞的衛生教育,若做國際競賽,這樣狀況簡直是不行的”。之后,竺可楨還是轉戰于北京體育館與工人體育場。

1963年1月6日上午,竺可楨至工人體育場游三百米。場內管理人員驚奇于他年逾七十尚有如此精力。竺則表示他“游泳時每50m要休息二三分鐘,不然也得要仰泳休息,不能連續不息,因這將會給心臟以很大壓力”。

1964年起,竺可楨又常至養蜂夾道俱樂部游泳,這是一個為高級干部準備的活動場所,因地址位于養蜂夾道一號而得名,對外的正式稱呼是“北京市人委交際處招待所”。據竺可楨11月26日的日記,當年八月該地的游泳池才告落成,“此地甚近辦公室,而開放時間也多,所以比工人體育館與北京體育館為便利。”(《竺可楨全集》17,301)

從1964年到1966年年中,是竺可楨晚年生活的一段平靜期。只要沒有重大活動纏身,他基本保持著每周三次以上的游泳運動,每次游四百到五百米,主要地點就在養蜂夾道(偶爾在工人體育場)。

1966年7月1日下午,竺可楨和妻子至養蜂夾道游泳池,但門口警衛不讓進,據云已停開。“我們進門見有布告謂無限期停開,大概是北京市委機構統要清算。”之后一段時間,他轉至北京體育館游泳。

8月2日晚,竺可楨在北京體育館游泳時,得知養蜂夾道昨起又開放了。第二天中午,他便過去探個究竟,才得知游泳池已歸國家體委所管,成為業余體校。“凡各部副部長以上經各單位黨委介紹可以來池游泳,開放時間改為星期一、三、六下午7:30—10:00,星期六下午、星期天上午可以帶子女云。我因買了年票,所以到晚又來交涉去游泳。”

“文革”期間,養蜂夾道與工人體育場均先后告停業,無處可以游泳的事實,令竺可楨相當焦慮。1967年1月13日,北京市衛生局林寶駱來找竺可楨。林也是游泳愛好者,與竺可楨經常一起游泳,這次他來就是問詢游泳館何時開放。竺可楨告訴他:“北京體育館從元旦起因要做館內文化大革命工作已停開,而養蜂夾道的游泳池自去年八月起常川駐有紅衛兵,也久已停開。”

林寶駱對游泳的癡迷更甚于竺可楨。1968年2月1日,竺可楨記錄道:“林寶駱曾于前幾天來寓,告我以工人體育館游泳池已開放,但說開了三天又關門,其消息靈通如此,可謂關心游泳矣。”

1968年6月23日,竺可楨之子竺安準備去什剎海游泳,竺“已一年半未游泳,擬是要在人少的游泳池試一下才敢入大水,所以只答應去看一下”。當天下午,他只在淺水處游了一陣。此時的竺可楨已年近八旬,心臟和肺都有問題,游泳運動已經不合適他了。

1949年移居北京后,竺可楨還在冬天玩起了滑冰。1950年1月29日下午,他至北海看別人滑冰,感嘆道,“余卅年未滑冰,見此不免欲一試,但患年老無此勇氣也”。

到了1950年12月,竺可楨為妻子與女兒買了溜冰鞋,準備和她們一起滑冰。12月16日下午,他和竺松等人至什剎海滑冰,“余不穿冰鞋已卅年(1918年為最后一次),今日重來,宛如初學,只能走二三步而已”。從時間上推斷,竺可楨應該是在美國求學期間學會滑冰的,回國之后再未嘗試。

此后,竺可楨常帶女兒等滑冰。12月23日,竺可楨與竺松至北海公園溜冰。1951年1月3日,他又帶竺松到什剎海溜冰。1月18日下午,他還一個人跑到北海公園后門溜冰。每年12月至2月,竺可楨有空就會出來溜冰,成為他冬季生活的一大樂趣。

1960年1月29日上午,竺可楨與竺安、竺松一起至北海公園滑冰。當天他跌了一交,有三四秒不能起,站起后有一二分鐘都覺得難受,“可知年老人滑冰是不挺合適的”。2月5日,他再去北海公園滑冰,又跌了兩次。此后,便很少再有他滑冰的記錄了。

不過,竺可楨還是相當掛念滑冰。1962年冬是一個暖冬,北京滑冰場的開放時間拖到了1963年1月7日。當天他去北海公園一走,發現前門橋旁的冰都融解了,湖中也融了一大片。接著他又到公園內的漪瀾堂滑冰場,“雖萬事俱備只待開場,但冰間亦見水洞,且冰厚不到三寸,怕今冬滑冰無希望”。

1月13日下午,他又至北海公園滑冰場,評論道:“到北京以來十二月不能滑冰尚是第一年,冰亦比往年為薄,在貯冰室左近看到冰厚只6"—8",而往年常在一尺以上甚〔至〕二三尺厚。”

如此看來,竺可楨關心滑冰,也與他的物候研究脫不了關系。

打太極拳

從1958年起,竺可楨開始學習太極拳,這是他晚年所長期保持的另一項運動。當年10月5日,竺可楨開始學習太極拳基本動作。從九月起,竺可楨的妻子陳汲(字允敏)以及中科院另兩位副院長吳有訓和陶孟和都已經開始練習太極拳,他也打算加入學習班。

六日早上七點,他第一次參加太極拳班,“楊太太”(當指楊鐘健的夫人王國禎)、吳副院長夫婦和妻子陳汲也一同學習。竺可楨記錄道,“他們已學二星期多,我是后加入的,先學基〔本〕動作,有雙臂揮環、原地起式、原地倒攆猴和云手”。到10月24日,太極拳老師已經將太極拳簡法教完,竺可楨笑言,“我們的步法還不準,至于姿態更談不到”。

1955年,國家體委邀請了一眾太極拳名家制定“精簡太極拳”,以便于普及推廣,最終決定以楊式太極拳為基礎創編,由李天驥執筆,并以他演練的動作拍攝照片。這就是竺可楨所說的“太極拳簡法”,也就是“24式太極拳”。此后,國家體委有組織地向人民群眾推廣這套簡化太極拳。中國科學院作為國家機關單位,自然不可避免地受到這股風潮的影響。

1958年11月28日起,他們換了另一位“李精梧”老師(竺可楨這里的記錄似乎有誤,應為李經梧)來教課。竺可楨表示這位李老師“年較長,而教得更仔細”。

李經梧生于1912年,是北京的太極名家,1949年之前曾任北平太廟太極拳研究會理事。1956年之后,受國家體委委托,他在包括中國科學院在內的許多中央機關單位任太極拳教練,1959年7月轉至北戴河氣功療養院工作。國家體委所攝制的全國第一部《太極拳》科教片,便是以李經梧為拳架。

到了12月初,又改由“李建華”(竺可楨的記錄似乎還是有誤,應為李劍華)來教授太極拳。據竺可楨所記,這位李老師“年已七十多,住西郊中關村,所以五點半即須出發,其子在物理所工作,雖年邁而精神矍鑠,惟教法不及馬、李二人”。(《竺可楨全集》15,263)到了1959年1月18日,這位李老師來教最后一次太極拳,“可是我的姿態完全是不合格的”。

初學了基本套路之后,竺可楨在1959年打太極拳的記錄并不多,大概此時的他還未將太極拳作為自己的健身項目。1960年這一年,他偶爾會在早上打太極拳。4月23日早上,竺可楨打了二十分鐘太極拳,“背心覺出汗”,二十五日早上又打十九分鐘的太極拳,同樣“覺熱得出汗”。

大約從1962年起,竺可楨開始養成定期打太極拳的習慣,每次二十分鐘。練習的相隔時間也越來越短,一開始大約每周三次。到了1966年,竺可楨幾乎每天早上都打太極拳或做健身操,赴外出差時也不例外。

以1966年3月為例,竺可楨于二十日乘飛機赴廣州參加全國農業區劃會議。二十一日早上,竺可楨六點半起床,“作太極拳20分鐘,因外間微雨,在房中”。二十二日“晨六點十五分起。作體操十分鐘。”二十三日早上六點起床,“體操十分鐘后早餐”。二十四日他同樣六點起床,然后打了二十分鐘太極拳。二十五日是大會召開的時間,他“晨六點起。因外間雨,在室內做太極拳20分鐘后早餐”。二十六日早上六點二十分起床,他作體操十六分鐘后早餐,八點再至羊城賓館二樓繼續開會。

1966年7月起,竺可楨停止了打太極拳,這顯然是受到“運動”的影響。這一停就是一年半,到了1967年11月21日,竺可楨又開始重打太極拳,但太長時間沒有操練,“所以全忘了,要自己編一套才行”。當時竺可楨的身體已經較弱,自覺“廣播操已不合適我的心臟,所以不敢操了,可能連游泳都要成問題了”。

此后,竺可楨仍然堅持打太極拳,不過頻率大幅降低,大約每周二到三次,時間也改為十分鐘左右。1968年冬之后,竺可楨的肺氣腫和氣管炎變得嚴重起來。11月21日,他在日記中寫道,“我近兩年來氣喘一年加重一年,從前年冬起即覺早晨做廣播操要氣喘,但太極拳無影響。到今年冬,連太極拳也要氣急,甚至略略走動就氣喘”。

1969年2月19日,竺可楨至北大醫院附屬第一醫院門診,發現白血球偏高,有肺炎可能,因而入院治療。這次住院時間長達五十三天,是竺可楨有生以來最長的一次。出院后,竺可楨仍然是咳嗽不止,身體大不如前。出院后的4月14日,他抄錄了蘇軾的《浣溪沙·游蘄水清泉寺》,“蕭蕭暮雨子規啼。誰道人生無再少?”,并表示“我現在八十之年,仍然希望病后能再少”。

此后,竺可楨只能在身體較佳的時間打拳或做操,時間也逐漸減少,有時只打五分鐘。1971年5月28日早上,他打了五分鐘太極拳,卻要三分鐘休息方能恢復,不禁懷疑“這運動是否有益有問題,北京醫院劉醫是不主張的”。6月21日,竺可楨又對比了當年與前年的體力,“我去年此時打太極拳十分鐘不覺太倦,而今年只打五分鐘了”。

由于肺氣腫對竺可楨的身體影響越來越深,他逐漸用呼吸操代替太極拳,以改善肺功能。 他已經無法再從事任何自己熱愛的體育運動了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司