- +1

第七屆“科學探索獎”獲獎名單揭曉,女性獲獎人數創新高

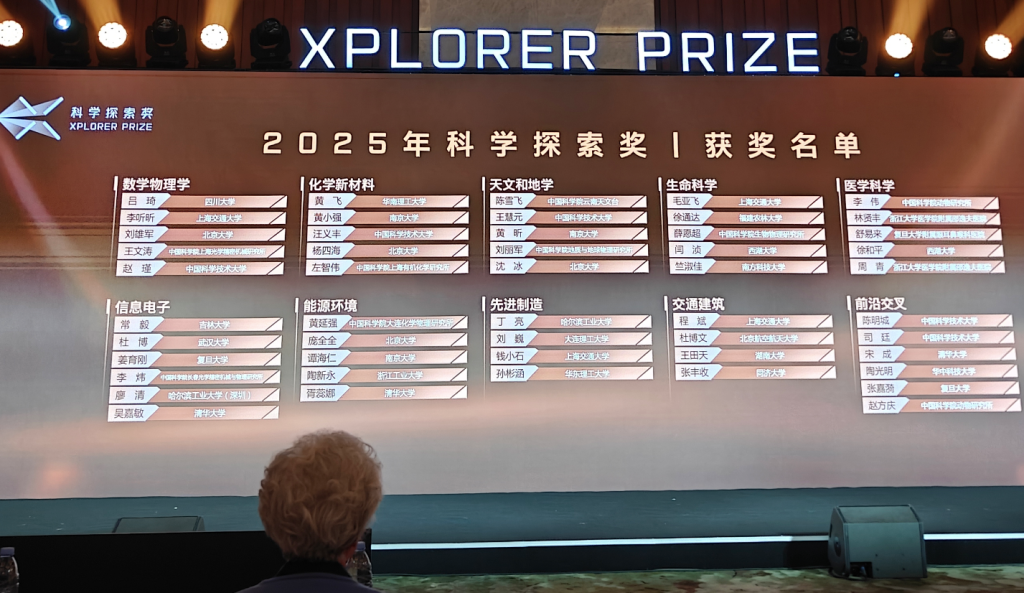

8 月 25 日,第七屆“科學探索獎”獲獎名單在北京揭曉,50位青年科學家上榜。

澎湃新聞在現場了解到,2025年科學探索獎獲獎人平均年齡41歲,最年輕獲獎人32歲(申報時),醫師科學家2位、占比4%。另外值得關注的是,今年年輕科學家(男性35周歲及以下,女性38周歲及以下)成為中堅力量,獲獎人達13人,占比達到26%,數量與比例均創歷史新高。其中有6位獲獎人為“90后”,信息電子領域6位獲獎人中3人為年輕科學家。女性獲獎人共有9位(去年7位),獲獎人數也創下“歷史新高”,占比18%,其中還包括3位年輕科學家。

現場公布的獲獎人名單。澎湃新聞記者 程婷 圖

澎湃新聞注意到,女性獲獎人包括:數學物理學領域,來自中國科學技術大學的趙瑾;天文和地學領域,來自中國科學院云南天文臺的陳雪飛和來自南京大學的黃昕;生命科學領域,來自西湖大學的閆湞和來自南方科技大學的竺淑佳;醫學領域 ,來自浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院的周青;信息電子領域,來自哈爾濱工業大學(深圳)的廖清;能源環境領域,來自清華大學的胥蕊娜;以及前沿交叉領域,來自復旦大學的張嘉漪。

去年“科學探索獎”放寬了女性科學家的年齡申報門檻(男性45歲及以下,女性48歲及以下),今年在首次設立的“新星名額”方面,也做了類似處理(男性35周歲及以下,女性38周歲及以下)。

被澎湃新聞問及今年“新星名額”中,女性科學家年齡門檻仍高于男性是出于何種考量時,中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任、“科學探索獎”管理委員會委員顏寧表示,“新星”以及常規獎項申報規定中,都是女性年齡比男性大三歲。這不是特殊照顧,而是考慮到男女的客觀差異,把女性生育的這段時間從她們的事業發展中剔除出去。

顏寧還表示,“今年18%獲獎人是女性,是探索獎歷年來女性獲獎人最多的一次。也是給有志于從事科研工作的年輕女性一個很大的激勵:她可以,我也行,這條路前人走過了,沒那么難。這是一個非常重要的信號。”

“科學探索獎”設立于2018年,由楊振寧、饒毅、潘建偉、高文、施一公、謝曉亮等14位知名科學家,與騰訊公司創始人馬化騰共同發起,是一項科學家主導人才遴選的公益獎項。

“科學探索獎”支持獲得博士學位、在中國內地及港澳地區全職工作的青年科技工作者,男性45周歲及以下、女性48周歲及以下。資助領域為:數學物理學、化學新材料、天文和地學、生命科學、醫學科學、信息電子、能源環境、先進制造、交通建筑、前沿交叉。資助人數每年不超過50人。資助金額為每人300萬元(人民幣),分5年資助,每年60萬元。獲獎人可以自由支配獎金的使用。截至目前,“科學探索獎”共資助347位青年科學家。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司