- +1

七位中外藝術家用創作探討“自然契約”

在生物技術、人工智能迅猛發展的當下,人類如何與自然相處?澎湃新聞獲悉,“自然契約:技術、媒介、人、自然”展覽近日在清華大學藝術博物館對外展出。該展覽試圖在“自然契約”這一思維框架下,探討人與技術、媒介、自然之間錯綜復雜的關系。

七位來自多元文化語境的藝術家——林恩·赫舍曼·利森、梁紹基、麥拉蒂·蘇若道默、阿彼察邦·韋拉斯哈古、趙仁輝、曹澍與尹韻雅,共18組/件作品構成這一展覽中的平行敘事的線索。

據清華大學藝術博物館介紹,展覽試圖構建出一個多層次的感知網絡,回應著自然、技術與人之間日益緊張又深度糾纏的關系。每位藝術家的作品如一根線索,在不同維度上交織和纏繞。

現場

影像作品總是能夠給觀眾最直觀的沖擊。

展覽最開始部分,林恩·赫舍曼·利森綜合媒介裝置《無限引擎》在美術館中重新構建了一個生物技術實驗室,意在呈現當代生物工程領域前沿技術所激發的倫理與哲學思考。

展廳中來來往往的觀眾都將會在一所極具典型樣態的“生物實驗室”中留下剪影。實驗室這一概念,可被視作現代生命科學的認識論起點——自19世紀以來,它即是自然被不斷“再發明”的發生場。今日的生物實驗室不僅具備解碼生命的能力,更擁有重塑生命的權力。曾經只存在于科幻文本中的人工生命,如今借由基因編輯等技術而躍然現實,引發了關于未來的生態、社會、乃至人類關于“自我”定義的深刻質詢。

無限引擎

曹澍的《妖糖》占據另一個展廳的核心位置。作品思辨性地審視了技術的存在,在重新編撰的故事中,主角是一架負責甘蔗培育的人工智能無人機,在人類早已滅絕之后執行巡邏任務,無人機偶然間被喚醒了記憶——那是它第一次巡邏的地點:一座20世紀中葉的糖廠,敘述由此展開。有趣的是,影片中廢棄的影院的座椅群也延伸到展廳中,觀眾將身臨其境地置身于故事中。

妖糖

麥拉蒂·蘇若道默的《?-黃油舞》中,藝術家身處涂滿黃油的地面上持續起舞,不斷滑倒又重新站起,直至體力耗盡。這一表演不僅是對身體極限的挑戰,也是一種關于人與自然、意志、抗爭與恢復的隱喻性敘述。它在觀眾個體經驗與文化背景的交織中生成多義的解讀空間,從而激發關于存在、堅持與生態危機的深刻省思。

黃油舞

阿彼察邦· 韋拉斯哈古的《煙火(風扇)》以鏡頭精確捕捉火焰的細節,在疊印與特效的處理中,火的躍動被賦予了某種神秘而原始的生命力。作品深植于藝術家在清邁湄林的“家”,一個既真實又夢幻的庇護所。在這個洞穴般的空間中,熱量成為心理與情感的隱喻,既溫暖也潛藏威脅。

煙火

回應“人與自然”的主題,展覽中的多件展品聚焦于在感官與技術之間、在記憶與未來之間,重新思索與自然的關系。

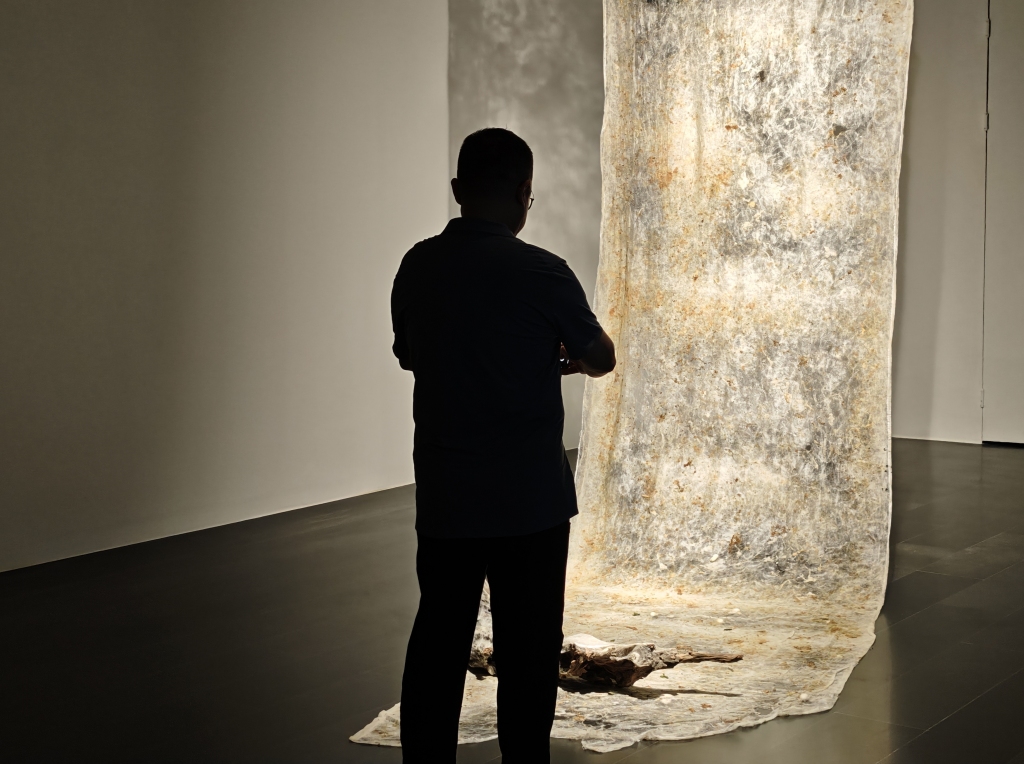

梁紹基的《蠶山水》,虛薄的長絲卷如瀑布一般從頂上傾瀉而下,與絲紗纏繞的古木構成別樣的山水景觀。《蠶·山水》系列充滿自然氣息及哲思,試圖呈現一個“靜悟”的境地。梁紹基用最自然的原始之物,通過寫照蠶的生之歷險,創作了一幅滄桑滿目的生命山水畫卷,同時又警示人類活動與自然災害對中國古典山水的無情破壞。

蠶山水

趙仁輝的影像作品《試著記住一條河》跟蹤拍攝了新加坡一條古老而未命名的河流支流的地理歷史與人文歷史。為了配合當時駐地軍營的需求,這條支流在20世紀初被改造成混凝土排水溝,而這項工程大幅度影響了支流原有的生態環境。在過去的三十年里,隨著排水溝逐漸被廢棄,周圍森林里的野生動物開始出現在藝術家的錄像中。趙仁輝通過對時代遺產的審視,多層次地追溯新加坡的歷史和生態環境。

試著記住一條河

趙仁輝的《森林研究所》源于藝術家五年間對新加坡吉門營房周邊次生林的持續研究——這一片林地曾環繞英軍舊營,如今己被改造為藝術區。藝術家并未將森林浪漫化為純凈之地,而是揭示它作為人類權力、知識與時間交錯作用下的產物,是一座“次生”的、被重塑的森林。

森林研究所

位于展覽最后部分的尹韻雅的《庇護所》以各種貝殼來完成自己的藝術表達。廣義而多元意義上的庇護所是藝術家所關注的創作概念,而貝殼即是一種天然的庇護所。這場展覽邀請觀眾踩碎貝殼,感受保護殼的易碎以及破壞貝殼過程中的自我力量。觀眾將通過真實的互動來感受貝殼破碎的觸感、聆聽破碎的聲音,同時體會保護殼,也就是庇護所的脆弱感。

庇護所

據悉,展覽于清華大學藝術博物館三層展廳展出至2025年10月28日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司