- +1

碧山十年:為何我們需要失敗的烏托邦?

關于碧山計劃的討論已經結束許久了。我初次關注到這個地名,是對先鋒書店碧山書局產生興趣,這件事發生在我的少年時,相關的報道給人極大的震顫。十幾年過去,我畢業、工作、辭職,來到碧山加入一個青年共建共居的社群,在跟這群赤誠的同齡人相處之后,產生了一些自己的體驗和思考。于是寫下這篇文章,來回應仍在去往鄉村的青年和普遍焦慮的社會聲音。

安徽省黃山市,黟縣碧陽鎮碧山村的碧山書局。

一、碧山回聲

我到碧山一周,非生活與生活密集地穿梭交織,人被拍打在其中,像浮潛穿越短暫綠燈的游魚。

正值旺季,游學團隊從早晨七時許便不斷涌入村落,列隊、聽講、拍照、離開,碧山像是宏村和西遞連綿景觀的中程。他們幾乎不留下痕跡,進行象征性的文化消費,幾張照片給美好的朋友圈加上一段流水線鄉村體驗。

而我們——那些看似更靠近實踐者角色的來訪者,似乎也沒有太好。住在傳統的徽派民居中,吃著本地水土生養的飯食,卻很難與村民有真正的連結;我們在工作室討論鄉村建設、空間美學,但在面對樓下那個盯著我們的老人時,卻始終沒有一次眼神交流。這一刻我察覺到的失敗,它發生在我們許多來到碧山的人身上。我們帶著高度的城市生活的延續性來到這里,難以真正的參與,也不去理解何謂共居,只是將碧山當成了一段可支配的理想時光——在這里短暫停留、尋找或獲得什么。但無論結果如何,大家都沒有放棄隨時離開的可能。

這種對共居的抗拒,并非完全主動,它深植于城市文化者慣有的實踐邏輯之中。項飆曾指出,在全球化背景下形成的中產階層知識分子,往往對他者保持著道德認同,卻難以承擔真正與其共處的風險與長期性[1]。我們將碧山視作一個可以體驗、感受、記錄的他鄉,卻未曾意識到這種可支配的停留本身,已構成一種輕度殖民——它在資源上依賴地方,在文化上輸出理想,在關系上始終保留撤退的姿態。

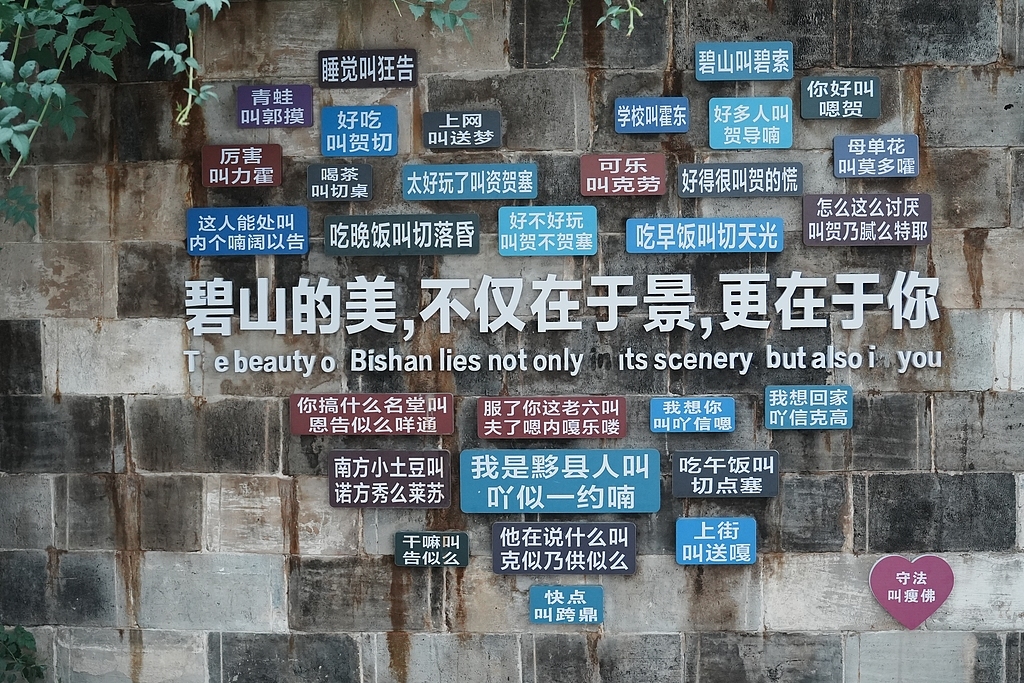

而黟縣,整個地區,早已被裝扮上厚重的鄉建外飾。從徽派建筑的修復,到文化創意的導入,從書店、劇場、民宿、展覽到知識分子的返鄉敘事,這片土地似乎被打造為一個完美的后城市避難所:逃離、療愈、啟蒙。靠近都市圈的便宜和長期文旅開發形成的配套設施讓它成為了城市人的自然補劑。

基于這些觀察,我經常思考:為何碧山這個曾被如此多文化人寄予厚望的項目,會在這么短的時間內被輿論定性為失敗?網絡上的批評是否抓住了真正的問題?而更深一層的問題是:我們為何需要它,即使它已經失敗?

二、被輿論處刑的烏托邦

如果只看網絡上的評價,關于碧山的討論早已結束,碧山計劃也已死去。在過去幾年中,它從鄉建模板、文化范本的高光時刻,迅速滑落為烏托邦幻滅的象征。最初的紀錄片式推崇、公眾號中的口碑復制,如今已經被淹沒在社交平臺上一眾打卡出片中,遭到越發一致的諷刺和厭棄。碧山計劃所承載的公共意象,已經被打上了失敗的集體印記。微博、小紅書、豆瓣、知乎,任何一個平臺上,只要搜索“碧山”,出現的內容大都自帶多種失望情緒:

“一進去就是書店和展覽館,跟城里一樣。”

“大家都好有文化,文化人太多了。”

“文青樣板房。”

其中最具穿透力的一類,是那些來自曾經支持者的“脫粉回踩”。他們不僅看清了項目的問題,還對自己的參與感產生了深刻懷疑。這種失望,比旁觀的嘲諷更具力量。一旦理想主義者也不再相信,烏托邦的合法性就開始崩潰。

不過,很多批評尖銳卻不深入,多停留在項目外觀與感受層面,糾結于碧山是否像個真正的村莊。很少有人追問:一個開天辟地的文化項目,如何在現實制度框架中生存?如何在在地經濟系統中創造自足性?它主導的文化建設是否必須“帶著農民”?而農民又是否始終愿意“被帶著”?

這些根源性的問題難以快速作答,也無法用短視頻邏輯處理。可輿論下達的失敗判決,往往建立在一些圖像性情緒上。這種失敗敘事本身也成為一種表演。它立足于一種過高的道德期待之上:只有完美實現理想的鄉村改造才值得存在,一旦理想與現實有縫隙,就要整體否定。這是一種零容錯的文化潔癖,它廣泛出現在人類的成長過程中,也是公共空間內對實踐極不寬容的體現。

三、再看碧山:失去的和留下的

那么,碧山的實際情況是否真的如外界所說的那般?它的“失敗”究竟是表象,還是結構性的問題?有無部分有效的空間?讓我們回到田野與日常,討論碧山的真實狀態,以及它與外部敘事之間的錯位與斷裂。

輿論中,碧山被判定的失敗往往集中在當地村民沒有被結合、文化泡沫泛濫和理想脫離現實等表象上。但當我們把視線收回到田野中,不難發現,有的批判被放大了。項飆認為,許多文化精英帶著城市的價值觀、節奏與社交想象進入鄉村,卻難與鄉村形成真正的共時、同步。帶入一套全球化語境中的審美與正義,而地方則仍處在資源焦慮與結構惰性之中。因此所謂鄉村建設的失敗,本質上是在地倫理系統與外部介入之間的錯位失語,而非單一項目的失控[1]。這恰好對應了碧山計劃中,一邊是文化人的理想主義投射,一邊是村民具體的沉默。我們既高估了文化對結構的改寫力,也低估了結構對文化的回收力。

周韻等學者批判碧山是精英想象的演出,真正的農民被排除在外了。從豬欄酒吧半開放的經營模式,到本地人很少主動走進書局看書,許多活動中,村民只是作為旁觀者[2]。但村民作為真正的土地參與者并非完全缺失。在南方都市報的采訪中,村支書認為一些外來者“為我們村做了貢獻”,也證實有個別農戶因此建起農業或民宿項目[3]。碧山計劃并沒有也無意于將村民隔離,它缺乏的是共建結構而非事實。

有批評者指出,碧山書局、展覽等文化活動只剩表演,未能形成持續動力。但創始人認為,鄉建的成果不一定集中體現在活動的持續舉辦,而在于“傳播之于個體經驗上的改變”:他以《碧山》雜志、書店、教育項目為例,認為即便結構性失敗,這些努力仍構成“潤物”的文化積累。在創始人看來,文化鄉建重在教育與認知方式改變的持久化[4]。

碧山一度被認為是一出知識分子的烏托邦悲喜劇:一批城市文化人帶著詩意和理想去改變鄉村,不自覺地復制了城市視角、消費場景。但從反身角度去理解,主創者早已意識到其中的矛盾,歐寧在辯論中坦陳:共同體只是概念,不可能提供實際組織。他也認為其“最終會失敗”[5]。陳嘉映曾在談論現代思想與中國經驗時指出,一個理想在實踐中不可避免地會遭遇命運化過程:它不再是純粹的價值命題,而是成為被具體力量使用的工具,被制度調動、被市場掏空、被象征資本化[6]。這并不意味著理想不值得擁有,而是提醒我們:理想的實踐必須容許自身被誤解、被消耗,甚至被摧毀。碧山計劃失敗的另一層意義,正在于它真實地暴露出這一命運的不可逃避性。它并沒有輸給某個敵人,而是敗給了理想變成實踐的那一刻開始的結構性復雜。碧山計劃啟動后,連接周邊村落的道路得以修建,污水處理、垃圾分類等公共服務系統逐步推行,村莊治理逐漸向制度化、規范化靠攏。這些變化雖非完全由主創團隊直接推動,卻在他們的引導下引發了一場行政體系與在地秩序的聯動反應。

直到今天,計劃帶來的持續影響也讓黟縣的旅游業實現了穩定增收。即便今天碧山計劃早已淡出舞臺,但碧山書局、供銷社等地標性文化空間仍持續帶來游客流量。地方政府在項目經驗基礎上發展出的文旅打造模板,也被應用到周邊村落的開發中,實踐的遺產仍在流轉。因此我認為碧山計劃并非單純的失敗,主創與村民或許都經歷了一場陣痛,類似從烏托邦意圖到實踐經驗的分娩,在新的內容誕生的同時,鮮有人因此受害。那么我們為何要求它因失敗而蒙羞?

四、為何我們需要失敗的烏托邦?

烏托邦的意義,在于它能否激發新的想象。在碧山計劃的失敗中,我沒有看到一個終點,它暴露出一個地區的人群對于處理未完成事務的能力和態度,暴露出我們對理想的幻想、對現實的誤讀,也暴露出結構性壓迫之下,那些想做點不一樣的人,如何被制度消化、邊緣排斥、情緒耗竭。

失敗,是所有社會想象的常態。

布迪厄曾指出:人們的行動總是在有限可行性中展開,受制于歷史經驗、場域結構與社會位置,而烏托邦性的行動——比如鄉建、文化實驗、社群構建——往往是將希望注入到一個不歡迎它的結構之中[7]。失敗,正是這種張力的體現。它是一次結構性的碰撞,而非一次技術性的滑坡。鮑曼也曾指出,在“液態現代性”中,穩定的秩序已不復存在,所有建構秩序的嘗試都會迅速被新的流動瓦解[8]。在這樣的時代,烏托邦更像是短暫凝固的抗爭,是一種試圖減緩社會失序的努力,即使最終失敗,也是一種以失敗抵抗溶解的社會姿態。

而從哲學角度看,美國政治哲學家弗雷德里克·詹姆遜(Fredric Jameson)在談論烏托邦時提出:“烏托邦最根本的價值,不在于它所描繪的完美世界,而在于它迫使我們意識到,當下秩序的非自然性。”換句話說,烏托邦不是一個目標,而是一種認知裝置,它告訴我們現實并非唯一可能[9]。正如詹姆遜那句名言:“我們今天更容易想象世界的末日,也不愿想象資本主義的終結。”烏托邦,就是反抗這種想象貧瘠的方式。

碧山作為失敗的烏托邦,反而使我們意識到:城市的邏輯無法簡單地遷移到鄉村,文人無法自動成為地方的組織者,生活方式不能直接變成治理方案,理想必須經過時間與他者的碰撞,才能持續地無限接近其本身。也正是因為現實,這場強大的反烏托邦戲劇,我們更加需要失敗的烏托邦。它們的失敗是一次重新提問的機會——我們還能怎樣與世界共處?我們還能怎樣組織生活?我們還能不能不只為了生存而活著?

再看碧山計劃,有人說它已死去。但或許它正是用“死”的方式,保住了一點未能被納入的殘余:那種尚未格式化的實驗意志,那些短暫聚集又迅速離散的嘗試,那些失敗的共同體,那些沉默的對望。

碧山永遠不會失敗,真正失敗的,是這個時代容不下失敗的空間。

參考文獻

[1] 項飆. 把自己作為方法. 生活·讀書·新知三聯書店, 2019: 83.

[2][3]邢曉雯, 莊婉聰, 鐘元澤. 爭議“碧山烏托邦”[EB/OL]. 南方都市報, 2014-07-16 [2025-07-07]. https://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news/detail/9328.html.

[4]左靖. 鄉村工作實際上是一種“總體性的社會設計”[J]. 設計, 2023(12).

[5] 藝術新聞中文版. “碧山之惑:歐寧回溯碧山計劃這5年的三個核心問題”[EB/OL]. 藝術新聞,2015?08?19 [2025?07?08]. 來源:https://www.theartjournal.cn/archives/feature/5998

[6] 陳嘉映. 走出唯一真理觀[M]. 上海: 上海文藝出版社, 2020.

[7] Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, 1977.

[8] Bauman Z. Liquid Modernity. Polity Press, 2000.

[9] Fredric Jameson. Archaeologies of the Future. Verso, 2005.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司