- +1

鴻蒙破千萬了,iPhone 17要等一波補貼

文源:源byte

作者:柯基的柯

9月9日,一個被德國運營商泄露出的日期。

據傳,這是iPhone 17的登場時間。但市場的空氣里,彌漫的不是期待,而是一種微妙的疲憊。

庫克,似乎還想再擠一次牙膏。

但市場已經很難再給蘋果和庫克機會了,這類精于計算的“刀法”,在市場平穩期,能最大化企業利潤,但在一個強敵環伺的戰場上,就變成了作繭自縛。

當華為的鴻蒙生態已經初具規模,用肉眼可見的速度在迭代和進化時,蘋果的“擠牙膏”策略,就顯得不合時宜,甚至有些不思進取。

一家市值曾一度逼近4萬億美元的科技公司,總不能每次都要靠補貼來沖業績。

01

靠補貼撐起的“超預期”

蘋果最新的財報數據,相當亮眼。

根據這家科技巨頭2025財年第三季度財報數據顯示,總營收940.4億美元,同比增長近10%,遠超市場預期的895.3億美元。大中華區營收153.7億美元,同比增長4.35%,一舉扭轉了此前連續兩個季度的下跌頹勢。

面子上,蘋果實現了“超預期”的勝利,但里子卻是靠著補貼撐場面。

“國補確實適用于我們的一些產品,這顯然是有幫助的。”庫克在財報電話會議上坦言。

簡單翻譯一下,就是蘋果的增長,是靠補貼換來的,數據也確實支持這個說法——國補給蘋果產品提供了15%-20%的補貼,直接讓iPhone、iPad等設備“更有性價比”。

Counterpoint Research的分析直指要害:蘋果在618前一周調整售價,恰逢其時。這場在中國市場的“價格戰”,配合官方補貼,才換來了這份看似亮眼的成績單。

庫克在財報會上的發言,提出了一個頗有爭議的觀點:“蘋果不是一家熱衷行業首創的公司,但能把現有的創新產品改造成爆款,然后席卷全球。”

在這一刻,關于蘋果長期缺席折疊屏的命題,有了最終的答案。

供應鏈已有消息確認,2025年第四季度,蘋果首款折疊屏iPhone即將量產,正式推向市場的時間點,為明年第三季度。

不過,此時的中國折疊屏市場已經卷出天際。IDC報告指出,2024年中國折疊屏手機均價為8500元。

隨著技術和市場的越發成熟,待到蘋果推出折疊屏手機之時,怕是難給其改造成爆款去收割市場的機會。

況且,蘋果口中的“超預期”,并非是建立在產品力的基礎之上,而是補貼這類外力。當一家科技巨頭需要靠降價和補貼來維持增長時,這本身就是一個危險的信號。

勝利的邏輯,一旦需要用金錢來購買,便不再是勝利。

02

鴻蒙的“飛輪”已經轉動

當蘋果還在為一份靠補貼換來的財報沾沾自喜時,華為的鴻蒙,已經越過了“生死線”。

7月30日,華為宣布,鴻蒙5的終端數量突破1000萬。

截圖來源于微博@華為終端

這個數字背后,是一個正在高速旋轉的生態飛輪。

應用生態的爆發:微信鴻蒙版安裝量突破1000萬,評分高達4分。騰訊系超過50款應用完成適配,《原神》開啟鴻蒙版測試,華為常務董事、終端BG董事長余承東透露,Top 3000應用中,98%已完成適配。

開發者的涌入:800萬注冊開發者,超過3萬個原生應用正在開發。從“浙里辦”到各大銀行,鴻蒙正在深入政務、醫療、金融等核心領域。

硬件生態的協同:從手機到PC,再到汽車,鴻蒙的分布式能力正在將不同的設備無縫連接。華為MateBook Fold的發布,更是將戰火直接燒到了蘋果Mac的腹地。

在售價上,華為MateBook Fold的起售價雖高為23999元,但不少網友表示:“還能接受”,甚至還有點“低于預期”。

“千萬用戶→應用優化→新用戶涌入”,這個正向循環一旦建立,其增長將是指數級的。根據Canalys的數據顯示,2025年第一季度,蘋果在中國市場的份額已跌至13%,排名第五。而在第二季度,華為以18.1%的份額,時隔數年重返中國市場第一的寶座。

當蘋果的AI還停留在“PPT”階段時,鴻蒙5.1版本已經能實現諸多“接地氣”的智能體驗:

1.AI防窺模式:在地鐵上,當系統檢測到旁人偷瞄屏幕時,會自動模糊顯示內容。

2.暗光掃碼:在-20lux的極暗環境下,15米外或斜著30度角,依然能精準識別支付碼。

3.小藝智能體:接入盤古大模型5.0后,對著故宮紅墻拍照,能立刻彈出建筑歷史和最佳游覽路線。

換言之,鴻蒙系統已經不再是一個“備胎”系統,而是一個真正具備與iOS、Android扳手腕實力的第三極。

這才是蘋果真正需要感到恐懼的。

03

舊賬未還,又添新賬

如此態勢下,蘋果若在9月10日發布的新機上,繼續奉行“擠牙膏”策略,怕是還得需要補貼來救場。

最大的“舊賬”,是AI。

2024年,當庫克在WWDC的舞臺上,用“革命性”來形容Apple Intelligence時,他或許未曾料到,這會成為蘋果近年來最大的營銷敗筆。

時至今日,在中國這個全球最大、競爭最激烈的單一市場,蘋果的AI功能依然形同虛設。用戶花費上萬元購買的“AI旗艦”,到手卻發現核心功能無法使用。社交媒體上,“PPT級別的AI”成了iPhone 16揮之不去的標簽。

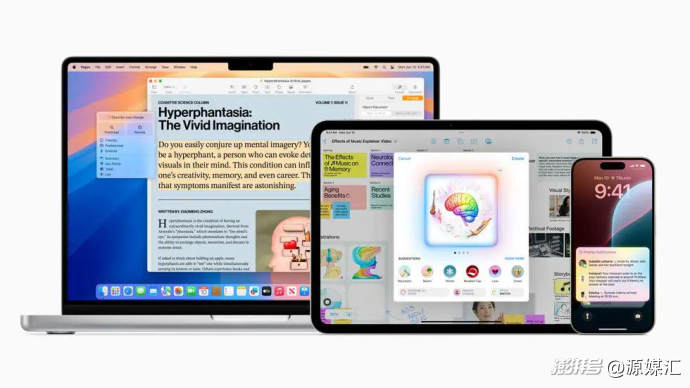

截圖來源于蘋果官網

這讓以用戶體驗著稱的蘋果,有點繃不住。

如今這筆賬,蘋果還沒還清。

根據《全球人工智能信任、態度與應用調查報告(2025)》顯示,中國受訪者對人工智能(AI)的信任度和接受程度顯著高于全球平均水平。數據顯示,全球五成以上(58%)受訪者主動使用AI工具,其中三成(31%)為每周甚至每天使用。中國職場AI應用率高達93%,半數(50%)使用者達到常態化應用水平,展現出顯著的領先優勢。

已經被DeepSeek深度教育的中國用戶,已然對AI成癮,日常高頻調用AI的場景集中在語音轉寫、實時翻譯等高算力需求功能。

在確實拿不出成熟AI產品的情況下,蘋果只能寄希望開發者方面來振奮市場。

盡管蘋果在今年的WWDC上宣布向開發者開放本地大模型接口,但相比OpenAI豐富的插件體系和Hugging Face的模型社區,“開放”仍然有限。無論是在模型調優的靈活性,還是生態擴展性上,蘋果距離構建一個真正具備平臺吸引力的AI開發生態,仍有相當長的路要走。

目前,蘋果App Store擁有600萬開發者,若其中10%的團隊基于蘋果AI模型開發應用,預計可催生數萬款創新工具,顯著提升用戶粘性。知名科技記者馬克?古爾曼(Mark Gurman)認為,“蘋果正在用開發者的創造力對沖自身的技術短板,這是一場豪賭,但也是唯一的選擇。”

但以Manus為代表的AI應用創業團隊紛紛撤離中國的態勢來看,即便有天才團隊做出驚世之作,限于目前各類監管限制,或難以輻射到中國用戶,怕又是一次閹割版的產品交付。

如果iPhone 17不能在AI、影像、通信等核心體驗上拿出革命性的升級,僅僅是在芯片上做常規迭代,在外觀上做細微調整,那么它就是在“舊賬”之上,又添了一筆“新賬”。

關于iPhone 18,也就是明年的新機,將配備屏下3D人臉識別、全系采用2nm芯片的傳聞不絕于耳,反而加劇了消費者的不滿。蘋果的新技術不是沒有,只是不愿意一次性給你。

屆時,蘋果還要來一場“618”式大促來救場?

一家市值曾接近4萬億美元的全球科技巨頭,其旗艦產品的銷量,卻要反復依賴價格補貼來拉動,這本身就是一種諷刺。

9月9日,留給庫克的時間,不多了。

市場等待的,早已不是機能上的微調,而是證明蘋果依舊具備引領科技風向的能力。

部分圖片來源于網絡,如有侵權請告知刪除

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司