- +1

從“儲糧”到“儲夢”:昆山這座糧倉裝滿了咖啡、書香和夢想

文圖/應志剛

江南的夏末,總有一種不疾不徐的沉靜。

風拂過水面,漾開的漣漪里藏著吳儂軟語的過往。

我循著這風,來到了昆山周市的新塘河畔,尋訪一座“新生”的老建筑——陸楊糧倉。

來之前,我讀過一些關于它的故事。

知道它曾是上世紀九十年代昆山“魚米之鄉”輝煌的見證,那些高大、沉默的筒倉與庫房,曾裝滿了關乎生計與溫飽的稻谷。

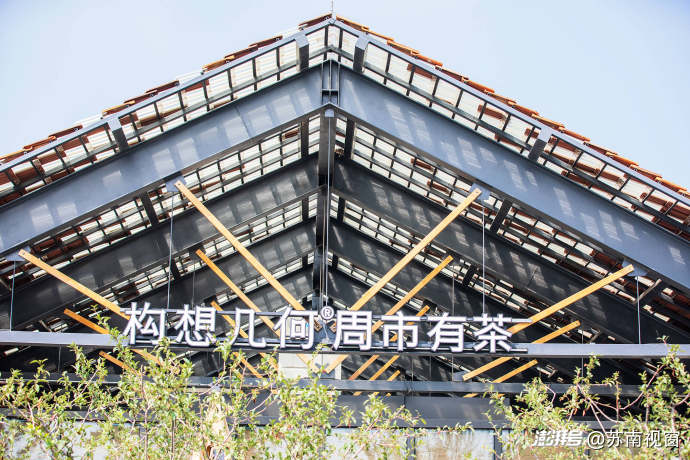

也知道它經歷了一場由“構想幾何”注入靈魂的蛻變,完成了從“儲糧”到“儲夢”的華麗轉身。

站在這片土地上,那些標志性的碉堡式糧倉,并未被推倒重建,而是被溫柔地保留下來,粗糲的墻體上,時間的刻痕依稀可見,仿佛在無聲地訴說著往昔。

這是一種“輕介入、微改造”的智慧。

歷史并未被抹去,而是在與現代設計的碰撞中,找到了屬于這個時代的表達。

我沿著磚拱長廊緩步前行,陽光透過拱洞灑下斑駁的光影,每一步都像在跨越時空,與過去的守望者進行一場無聲的對話。

糧倉不再是封閉的“空間”,而是真正成為了生活里隨時可以走進的“地方”。

我此行的第一站,是“周市有茶”。

茶室的設計簡約而雅致,原木的桌椅與素凈的茶器,營造出一種讓人瞬間心安的氛圍。

我點了一杯清香的碧螺春,茶香裊裊,窗外是糧倉厚重的剪影。

在這里,快節奏的都市焦慮似乎被隔絕在外,只剩下茶湯入口的溫潤和內心的“松弛感”。

與茶室的靜謐不同,隔壁的“構想幾何·咖啡工廠店”則充滿了年輕的活力。

烘焙機在空間一角安靜地待命,空氣中彌漫著濃郁的咖啡豆香氣。

年輕的咖啡師熟練地制作著手沖,客人們或低聲交談,或專注地對著筆記本電腦工作。

這里不像是一個匆忙的打卡點,更像一個社區客廳,一個“小鎮青年力”的聚集地。

人們不是為了拍照發朋友圈而來,而是真正地在這里生活、社交、尋找靈感。

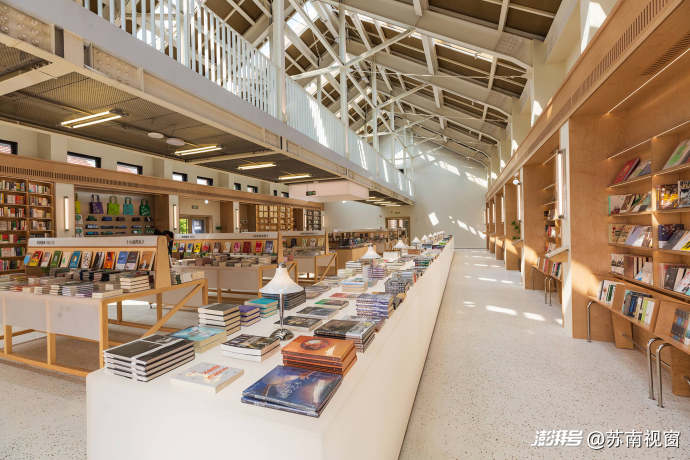

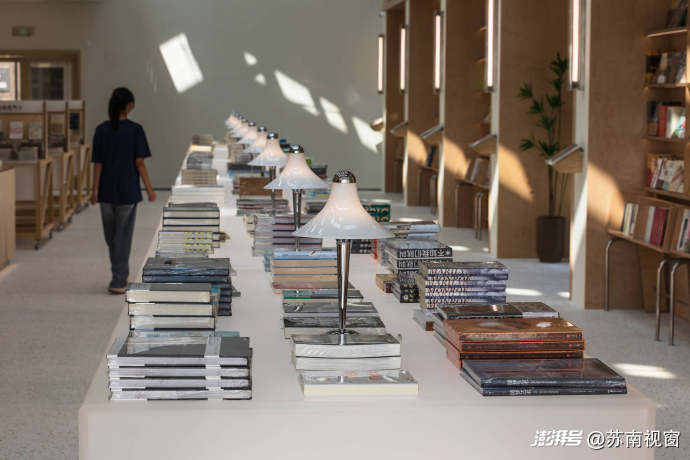

信步走進“構想幾何BOOKS·糧倉書店”,更是別有洞天。

高聳的坡屋頂被完整保留,書架依著建筑的肌理而設,從地面一直延伸到屋頂,營造出一種知識的殿堂感。

書籍的品類經過精心挑選,既有大眾暢銷書,也有關于在地文化、建筑設計的深度讀物。

孩子們則在“構想童年”的角落里,翻閱著精美的繪本,眼神里閃爍著好奇的光。

最讓我驚喜的,是“構想幾何·糧倉創意商店”。

這里像一個奇思妙想的寶庫,不僅有設計感十足的文創產品,還有可愛的玩偶、精致的器物,甚至還有寵物用品專區。

每一個物件都仿佛在講述一個故事,將藝術與生活巧妙地融為一體。

從前,這里堆滿的是一袋袋沉甸甸的糧食,它們是物質生活的基石。

如今,這里“裝”著的是一杯咖啡的香醇、一本書的智慧、一件文創產品帶來的小確幸。

這些精神食糧,同樣滋養著當代人的心靈,為我們提供面對不確定未來的那份從容與力量。

夕陽西下,金色的余暉為整個糧倉鍍上了一層溫暖的光暈。

我看到三三兩兩的人們在園區里散步,孩子們的笑聲在開闊的場地上回蕩。

這里沒有高樓大廈的壓迫感,只有歷史的厚重與新生的喜悅交織成的獨特魅力。

離開時,我回望那碉堡式的糧倉,它像一位沉默而慈祥的老人,微笑著注視著眼前這片充滿生機的景象。

從“儲糧”到“儲夢”,陸楊糧倉的煥新,不僅僅是建筑的改造,更是一次成功的文化續寫。

它告訴我們,真正的城市魅力,在于如何讓每一段歷史都找到與當下共鳴的方式。

我想,我會再來,而且會來很多次。

為了那杯醇厚的咖啡,為了那本未讀完的書,也為了在這片由谷倉改造而成的精神家園里,再次找到那份久違的、安然的“松弛”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司