- +1

給《靈籠》主創報了個輔導班,這次溯源之旅太漲知識了

“我想讓觀眾相信這世界是真的”

文 | 羊羊

編輯 | Joy、小芽

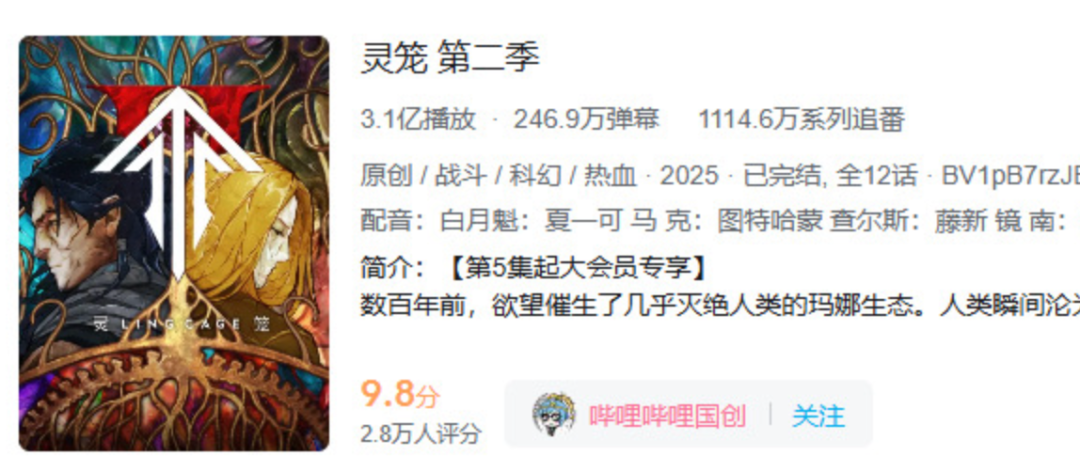

被粉絲們愛稱為“國漫科幻番劇頂流”的《靈籠》第二季剛剛收官,B站播放量突破3億,評分9.8,第二季終章播放同時在線人數超過39萬!

△《靈籠》第二季播放量突破3億

至今,《靈籠》兩季總播放量已經超過10.4億,系列追番量1114.6萬!也算沒辜負粉絲們對“頂流”的期待。

科學、科幻界專家們也忍不住為這部作品點贊。

在日前舉辦的“中國科幻,國漫崛起”動畫行業對談活動上,北京航空航天大學教授、結構生物學家、計算生物學家、科幻作家葉盛表示,《靈籠》特別吸引人的是這部動畫的質感。

“噬極獸的生物體構造,讓我眼前一亮。”

△北京航空航天大學教授、結構生物學家、計算生物學家、科幻作家葉盛分享自己對《靈籠》的喜愛

科幻作家、華人科幻協會副會長江波表示,《靈籠》第二季中激活“生命源質”的情節,運用了中國古代“七經八脈”和“氣”的概念,實現了科學與其他文化元素的融合,打造了全新的文化產品。

△ 科幻作家、華人科幻協會副會長江波談《靈籠》的價值

面對熱度和口碑的雙豐收,《靈籠》的主創團隊沒著急慶功,反而忙不迭地給自己安排了場 “硬核補課”。

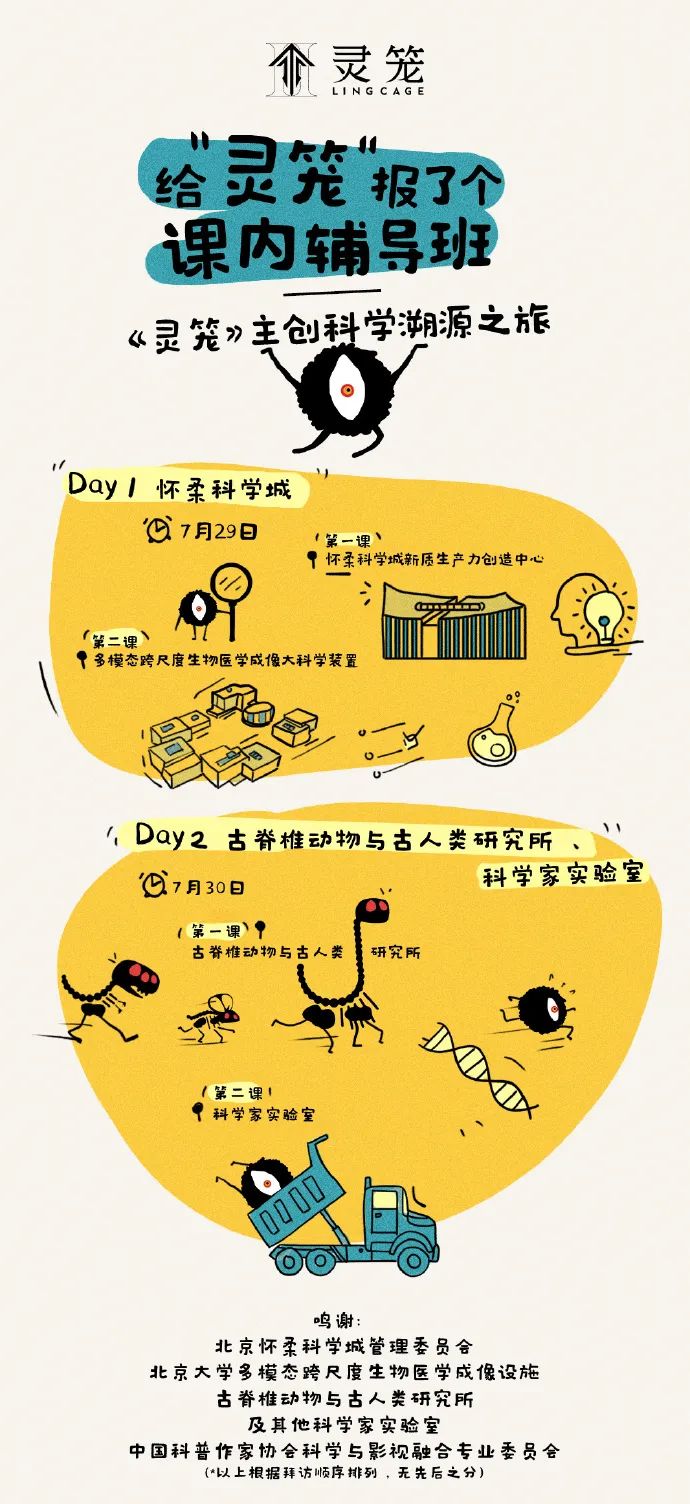

7月29日到30日,他們組團“北上”,不僅參觀了北京懷柔科學城、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,還有一眾頂尖實驗室;更抓緊機會跟科研機構的科學家們做了深度交流與 “靈感碰撞”。

△《靈籠》團隊參觀北京懷柔科學城

△《靈籠》團隊走進中國科學院古脊椎動物與古?類研究所

不是個動畫團隊嗎,怎么突然就“沉迷科研”了?

藝畫開天聯合創始人、《靈籠》項目總制片陳威表示,他們很重視“實感”,想讓觀眾相信世界是真的。

第二季“靈籠世界觀”有更大的升級,“生命源質”、“瑪娜生態”、“白月魁之謎”……這些引人入勝的科幻設定,也需要更堅實的科學理論基礎做支撐。

01 “科學殿堂”敞開大門,科幻創作團隊集體 “充電”

“靈籠世界觀”在不斷升級,主創團隊為了不辜負觀眾的信任,繼續扛起“國漫科幻標桿”的旗幟,特地選了一些相關領域“進修”。

而這次的 “科學溯源之旅” ,也得到了北京懷柔科學城、中國科學院古脊椎動物與古?類研究所、中國科普作家協會科學與影視融合專業委員會的 “硬核支持”。

△ 《靈籠》“科學課內輔導班”海報

被譽為“科技創新?地”的北京懷柔科學城,作為與國家戰略需要相匹配的世界級原始創新承載區,集中展現了物質科學、生命科學、地球系統科學、空間科學、信息和智能科學五?領域的協同創新成果。

高能同步輻射光源裝置、綜合極端條件實驗裝置、多模態跨尺度?物醫學成像設施、空間環境地基綜合監測網、地球系統數值模擬裝置、人類器官生理病理模擬裝置六大國家重大科技基礎設施,都是難得一見的“國之重器”,給《靈籠》團隊留下了深刻印象,或許也啟發了接下來的創作靈感。

△ 北京懷柔科學城的六大國家重大科技基礎設施堪稱“國之重器”

《靈籠》團隊對多模態跨尺度生物醫學成像設施尤其感興趣,它能提供從埃到米、從微秒到小時跨越十個空間與時間尺度研究生命科學問題的能力。

△ 北京懷柔科學城的多模態跨尺度生物醫學成像設施

這些技術要是寫進劇情,觀眾恐怕都要驚呼太超前。

在參觀過程中,《靈籠》團隊對多模態跨尺度?物醫學成像設施的相關視頻特別關注,他們甚至和專家們聊起了將這些科研視頻運用到影視作品中的可能性。

北京懷柔科學城的專家們也對這種創新合作非常感興趣。

△《靈籠》團隊對多模態跨尺度?物醫學成像設施的相關視頻特別感興趣

在眾多前沿科技成果面前,主創們當場就開啟 “頭腦風暴”,拉著科研人員聊起科幻創作在疾病治療、腦機接口、數字人等領域的可能性。

認真聽“課”的“靈籠”主創團隊

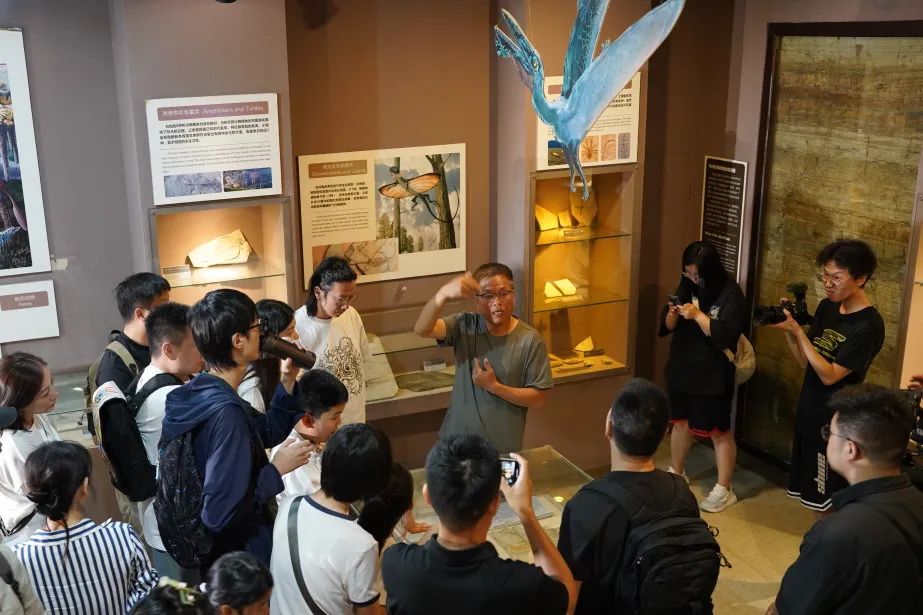

中國科學院古脊椎動物與古?類研究所,地質學家、古生物學家汪筱林研究員帶著《靈籠》團隊近距離觀察了多棘沱江龍、魏氏準噶爾翼龍等眾多珍貴的恐龍化石。

△ 中國科學院古脊椎動物與古?類研究所汪筱林研究員講解恐龍化石的奧秘

其中特別引人注目的阿凡達伊卡蘭翼龍,居然是《阿凡達》飛龍的原型!

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所盧靜、朱幼安研究員等專家則與主創團隊圍繞《靈籠》的核心設定展開了深度探討。

△ 中國科學院古脊椎動物與古?類研究所朱幼安研究員分享科研成果

“如果以今天的古生物知識為基礎,“噬極獸”最可能從哪個物種譜系演化?來?

地球演化史上,是否出現過類似“瑪娜生態”這種由單?物種主導全球的極端時期?”

這些粉絲追問的 “腦洞題”,科學家居然真能給一定程度的解答。

02 科幻與科學的關系,正加速進入全新的時代

劉慈欣說過:

“當載人航天器劃破天際,當量子計算機解開混沌,這些“現實土壤”正滋養著比科幻更科幻的未來。”

如今的科學發展,已經超越了很多科幻想象,人工智能、腦機接口這些曾經的幻想,如今都成了創作者的 “素材庫”。

藝畫開天CEO、《靈籠》項目文學策劃阮瑞在《靈籠》第二季開播時曾說:

“我們得趕緊做,要不然就跟不上科學現實了。”

△ 藝畫開天CEO、《靈籠》項目文學策劃阮瑞

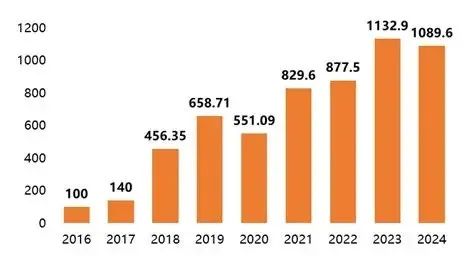

政策也在給科幻產業 “撐腰”,《“十四五” 中國電影發展規劃》一路開綠燈,2024 年科幻產業營收直接飆到1089.6億元,連續兩年破千億。

△ 2016-2024年中國科幻產業營收趨勢(單位:億元)

在大眾心目中,科幻已經脫離了“小眾愛好”,而成為連接科學、文化和大眾的 “超級紐帶”。

更妙的是,科幻從來不只是看個熱鬧。

科幻最迷人的地方就在于,它讓我們在想象中觸摸未來,又在現實中錨定方向。

天文學家卡爾?薩根說過:

“很多深度參與探索太陽系的科學家,最初都是在科幻小說的帶領下走上科學道路的。”

說不定哪天,就有《靈籠》粉絲因為追更走上科學的道路,將來搞出改變世界的發明。

這可不是瞎猜,科學與科幻的“糾纏”,早就超越了 “產業協同”層面,成了影響技術體系變遷與文明進程演化的關鍵命題。

而《靈籠》這場 “科學溯源之旅”,就是在這片土壤里播了顆種子。

03 “科影融合”新實踐,不是終點,是新的起點

科學家們對這場跨界活動也超認真。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所書記、副所長,古生物學家劉俊老師肯定了科幻作品對科普工作的重要價值,表態愿意與《靈籠》團隊展開更廣泛的合作。

△ 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所書記、副所長,古生物學家劉俊老師

中國科學院院士、進化生物學及古鳥類學家周忠和老師表示,幻想類作品可以天馬行空,但那些具有嚴謹科學內核的科幻作品,除娛樂屬性外,還具有很大的社會價值。

△ 中國科學院院士、進化生物學及古鳥類學家周忠和老師

來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的汪筱林研究員在交流中反復提到一個詞——“科影融合”。

“科學與藝術,看似分屬理智與情感的兩極,實則同源,都源于?類對未知世界的好奇與探索。

它們的融合,能創造出1+1遠?于2的價值。”

△ 中國科學院古脊椎動物與古?類研究所汪筱林研究員

《靈籠》團隊這次真是 “滿載而歸”:既收獲了前沿科技知識點,又攢了一堆創作靈感。

收獲滿滿的科學之旅

他們透露,接下來計劃獲得授權,將公開的科學裝置設計與科研成果作為靈感來源,融?到動畫的場景與設定中。

不止于此,他們還想搞 “線下展覽 + 線上互動 + 學術研討” 的長期合作,讓《靈籠》從 “追番 IP” 變成 “科學傳播站”。

主創們已經跟科學家們定下約定:以后多嘮嘮創作,既要想象力飛上天,又要科學邏輯站得住腳。

對《靈籠》,乃至對整個中國科幻行業來說,這場 “科學溯源之旅” 都不是終點,而是全新的起點。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司