- +1

人形機器人進入“中國時間”

2025年,大摩(摩根士丹利)先后發布了兩份有意思的研報。這兩份研報都對中美人形機器人領域進行了比較研究,但得出的結論卻不一樣。

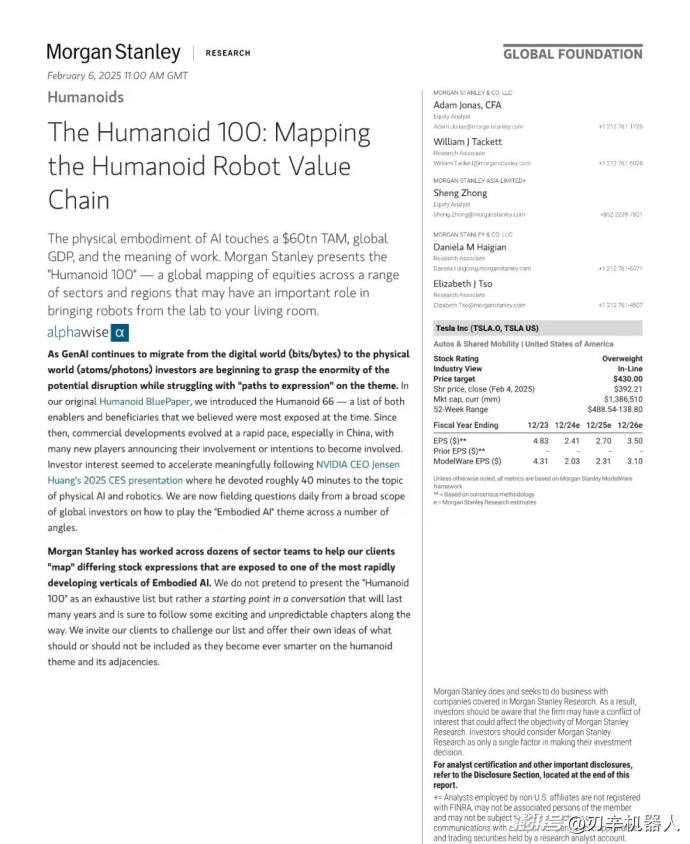

第一份研報是發布于2025年一季度的《人形機器人100》。

《人形機器人100》研報截圖

在該研報中,大摩系統分析中美在人形機器人行業發展的優勢與劣勢,并認為在這場人形機器人大戰中,中美打了個平手。

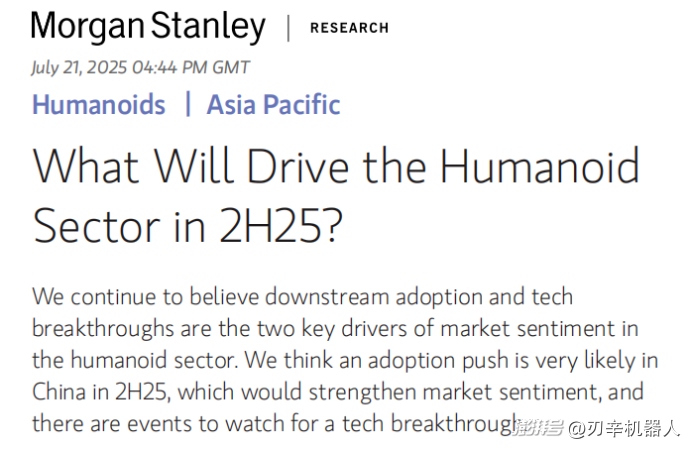

另一份研報發布于7月,題為《2025年下半年,什么將推動人形機器人領域的發展?》

《2025年下半年,什么將推動人形機器人領域的發展?》研報截圖

在該份研報中,大摩預測,未來中國在人形機器人領域將愈發占據優勢,與美國等其他國家的差距將逐步拉開。

可見,美國研究機構已逐漸看到中國在人形機器人賽道快速發展的巨大勢頭。

中美打了個平手?

2025年初,DeepSeek創始人梁文鋒接受專訪時表示,“我們創新缺的肯定不是資本,而是缺乏信心以及不知道怎么組織高密度的人才實現有效的創新。”

這其中的“信心”二字格外重要。要進一步提升中國科技創新能力,需要突破長期以來在思想觀念層面形成的一些束縛。

即使是中國的科技相關媒體,在2025年5月份發布文章時,依然表示人形機器人產業的競爭格局是“中國主導規模、北美引領技術、歐日韓細分深耕”。

實際上,“刃辛機器人”在此前的推文中就表示,“人形機器人賽道,中美才是真正的玩家,兩者分庭抗禮,而且中國略占優勢。

大摩2025年一季度發布《人形機器人100》研報中,認為“人形機器人大戰,中美打了個平手”,值得探討。

具體來看,這份報告承認了中國人形機器人擁有規模優勢。大摩看來,“中國在人形機器人產業供應鏈中占據主導地位,占比達到63%”。

即使是人形機器人本體企業,截至2025年4月,全球數量超300家,其中中國企業數量超過150家,達到了1/2。

在過去的3年里,中國發布的人形機器人款式也遠超其他國家和地區。特別是在2024年,全球新發布的人形機器人產品共51款,其中中國占35款、北美地區占8款。

“中國龐大的市場規模正在把人形機器人的制造成本打下來”,大摩在這份研報中表示,“特斯拉也存在把Optimus第二代產品的生產成本降低到2萬美元/臺的可能性——如果他們采用中國生產的零部件的話。”

可見,大摩在研報中也認為中國的產業鏈優勢較大。

但在技術優勢方面,這份研報認為,在人形機器人賽道,美國是全球技術領導者,研發機構與公司技術壁壘高(如Boston Dynamics仿生運動算法、Tesla AI整合能力)。

而且,美國人形機器人企業研發投入占比高,與NVIDIA、OpenAI等AI巨頭合作緊密,推動算法與通用AI融合。

實際上,中國在人形機器人賽道也具有技術優勢。

譬如,據谷歌知識產權、大摩,過去5年,中國人形機器人累計申請技術專利6618件,遠超美國的1483項、日本的1195項以及全球知識產權組織的1123項,排名全球第一。

“刃辛機器人”認為,無論大摩的這份報告,還是其他專家,還忽視了中國的基礎設施優勢。

譬如中國的5G-A技術,作為5G向6G發展必經之路,華為無線網絡產品線總裁曹明表示,5G-A將5G的能力提升10倍,從而解鎖前所未有的應用場景。

5G-A,對于人形機器人十分重要。

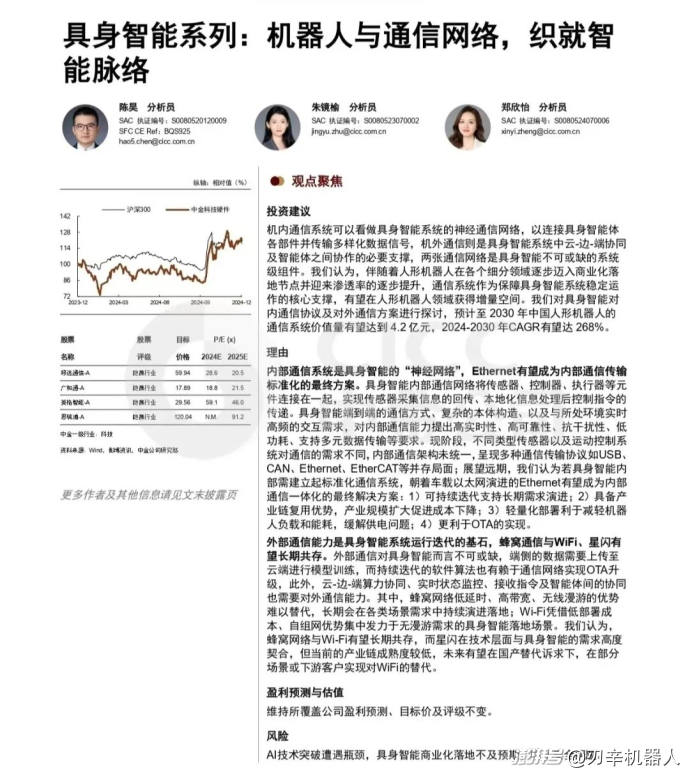

中金公司研報表示,5G-A等通信系統是保障具身智能系統穩定運作的核心支撐,這為人形機器人等具身智能產業化落地提供關鍵基礎設施支撐。

中金研報截圖

目前我國5G-A發展,全球領先。目前中國已在330+城市部署5G-A網絡。賽迪顧問預測,“十五五”期間,我國5G-A用戶量預計將接近13億戶,占全球5G-A用戶總數的比例超50%。

樂聚、華為、中移動聯合發布首款5G-A人形機器人

即使未來的6G技術,中國也有可能走在美國前面。目前中國已經掌握全球40.3%的6G核心專利,而美國僅占35%。

雙方將拉開差距

隨著中國人形機器人的快速發展,2025年7月,大摩又發布了研報《2025年下半年,什么將推動人形機器人領域的發展?》。

在該份研報中,大摩預測人形機器人在2025年下半年將于中國“被廣泛采用”;并預測未來中國在人形機器人領域將愈發占據優勢,與美國等其他國家的差距將逐步拉開。

相較于上份研報“中美打了個平手”的論斷,這份研報更為貼近中國人形機器人發展實際。

在這份研報中,大摩著重探討了中國人形機器人的商業化落地。大摩預計下半年訂單將逐步放量,中國市場有望迎來人形機器人訂單爆發。

近期,中國已出現若干標志性的商業訂單。

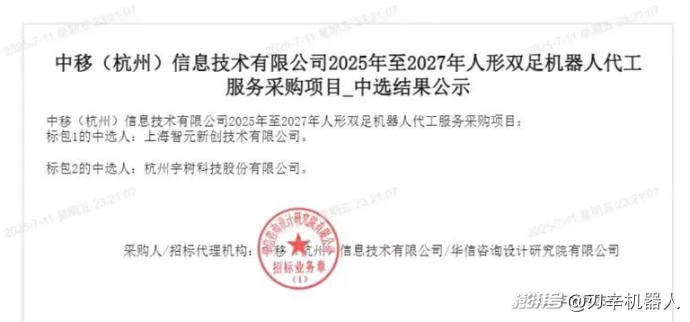

其一是中國移動的億元大單。

中移動采購公示

智元機器人、宇樹科技贏得了中國移動價值1.24億元人民幣的合同。

其中智元機器人獲得7800萬元的全尺寸人形機器人訂單,宇樹科技獲得4600萬元的小尺寸機器人等訂單。

其二是中國機器人企業優必選獲全球最大訂單。

優必選與美宜(上海)汽車技術有限公司簽訂了價值9100萬元人民幣的機器人訂單,這是目前全球人形機器人領域最大的單一采購訂單,預計今年9月開始交付,主要用于裝卸等任務。

報告預計,2025年下半年將有更多應用落地的新聞發布。

中國人形機器人的商業化應用快速發展,也推動中國人形機器的量產進程,走在了部分美國企業的前頭。

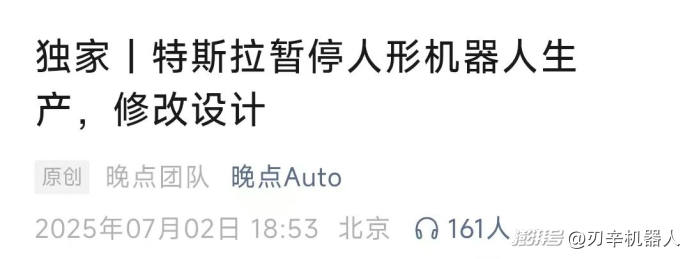

美國的人形機器人典型企業是特斯拉。

晚點Auto報道,特斯拉人形機器人擎天柱V2改進版在生產了接近1000臺之后,居然在7月初被叫停了,并進行設計調整,當時預期的時間是兩個月。

截圖于晚點Auto

與此同時,擎天柱項目的負責人也更換了。6月初,擎天柱原項目原負責人米蘭·科瓦奇(MilanKovac)離職,特斯拉AI軟件副總裁阿肖克·埃盧斯瓦米(AshokElluswamy)接手。

在特斯拉二季報電話會上,已經傳出擎天柱V3設計已完成的消息,計劃在2025年底前推出。

即便如此,馬斯克此前承諾2025年度生產5000臺擎天柱的計劃,估計很難完成了。

與之相比,中國的人形機器人行業的量產進程十分迅速。

譬如,智元機器人上海臨港工廠月產能達千臺,近期已實現首批1000臺量產下線。

宇樹科技2025年計劃量產超5000臺,目前正推進IPO上市。

樂聚機器人等人形機器人企業,也在沖擊年度上千臺的實際交付。

全球的機器人產業發展,都在比拼速度,目前中國人形機器人的發展節奏十分迅速。大摩預測未來中國在人形機器人領域與美國等其他國家的差距逐步拉開,是完全有可能的。

中國的政策給力

大摩在第二份研報中,除了贊賞中國的產業鏈優勢,還特別指出了中國市場獲得的政策支持。

研報認為,人形機器人以及具身智能是中國的一項戰略性產業,政府正在扮演“關鍵角色”。

從國家層面發布指導意見,到地方政府(如北京、張江)明確提出到2027年部署上萬臺機器人的目標,都顯示了政府推動該行業發展的決心。

這份研報觀察到,政府的支持正從供給側(如研發補貼、政府引導基金)向需求側延伸。武漢市近期推出的“雙邊補貼”政策便是一個例證,即同時為應用方和產品提供方提供最高百萬元的補貼。

這種政策推動有望加速應用落地,幫助企業收集寶貴的真實世界數據,從而啟動研發與應用的“良性循環”。

研報還統計,各地政府已宣布設立總額約1870億人民幣的各類基金,為產業發展提供充足的資本支持。

“刃辛機器人”認為,不可否認大摩提出的中國的政府在人形機器人領域發揮的主導作用。但是,中國人形機器人行業不可因此有絲毫松懈。

中國業者要看到,美國也出臺了很多針對人工智能、人形機器人發展的政策。

與中國一樣,美國也將人工智能視為國家戰略。

美國人工智能政策的演變可追溯至 2016 年發布的《國家人工智能研發戰略計劃》和《迎接人工智能的未來》兩份政策文件。

特朗普政府上臺后,進一步強化了 AI 戰略,2019 年發布總統行政令《維持美國在人工智能領域的領先地位》,啟動“國家人工智能倡議”。

2024-2025 年,美國政策呈現寬松氛圍。特朗普政府計劃撤銷拜登時期的人工智能監管行政命令,重啟去監管化議程,旨在釋放創新潛能。同時,通過啟動“AI 曼哈頓計劃”,簡化審核流程、加大資金扶持力度等措施,加速人工智能技術的規模化應用與落地。

此外,美國正積極構建完整的 AI 創新生態。

美國依靠頂尖高校、科研機構和科技巨頭構建完整創新鏈,通過 5000 億美元計劃(由 OpenAI、軟銀、甲骨文聯合打造算力基礎設施)促進 AI 發展,獲得競爭優勢。在人才培養方面,美國敦促國會通過《國防教育法案 II》(NDEA II)填補 K-12 教育和就業再培訓項目的漏洞,重點資助學生數字技能的學習。

在人形機器人領域,中國面對美國的競爭,哪怕是美國研究機構的“夸獎”,不能放慢腳步,要快速發展。

簡單理解,如果美方率先造出商業化落地的通用型人形機器人,美方的工廠就無需技術工人,依靠人形機器人就能生產商品。

到那時,美方天天高喊的“制造業回歸”,就可能真的能夠實現了。中國的制造業優勢,將會受到影響。

最后需指出的,中國的人形機器人企業無意與美國同行爭長短。

7月15日下午,國新辦的發布廳里,宇樹科技創始人兼CEO王興興接受記者提問。

當記者拋出“中美在人形機器人發展方面的差別”問題時,王興興表示,中美人形機器人在路徑選擇上有著顯而易見的差異。中國依托制造業積累的深厚功底,美國則發揮AI軟件生態優勢。

王興興分析指出,不同發展路徑源于各自不同的產業背景和文化背景。中國完善的供應鏈體系和強大的制造能力,為硬件創新提供了堅實基礎;而美國在人工智能基礎研究和軟件開發生態上的長期投入,則形成了獨特的創新環境。

面對差異,王興興并不希望雙方產生零和博弈。他表示:“目前,我們希望有更開放的合作生態。我們公司過去做了很多軟件開源,包括很多客戶在我們機器人身上做了很多開發和應用,這部分是我最高興和自豪的事情,共同來推動整個行業的發展。”

因為“關于人形機器人技術發展方向和產品發展方向,全世界的共同目標是類似的。”“目前機器人和AI都面臨很大挑戰,需要全球共同努力來推動這件事情。”(文/刃辛機器人 陳重山)

參考資料

[1] 《大摩重磅報告:人形機器人大戰,中美打了個平手》,吳曉波頻道

[2] 《人形機器人100》,摩根士丹利

[3] 《2025年下半年,什么將推動人形機器人領域的發展》,摩根士丹利

[4] 《摩根士丹利最新研報:中國下半年將掀起“人形機器人商業化熱潮”》,Robot獵場備忘錄

[5] 《封面故事|人形機器人:從科幻到現實,產業崛起進行時》,中關村雜志

[6] 《中美人工智能競爭態勢研究報告(2020-2025)》,懂點AI

[7] 《剛剛,宇樹科技王興興發聲!回應中美人形機器人差別,信息量很大》,21世紀經濟報道

[8] 《中金|具身智能系列(三):機器人與通信網絡,織就智能脈絡》,中金點睛

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司