- +1

針行千年:1091條數(shù)據(jù)講述針灸里的中國智慧

針灸,這門穿越千年時光的古老技藝,始終在中華文明的長河中生生不息。在國家大力實施中醫(yī)藥文化傳播行動的背景下,《“十四五”中醫(yī)藥文化弘揚工程實施方案》明確提出要深入挖掘針灸等中醫(yī)藥文化的精神標(biāo)識,加強時代化闡釋。本可視化作品以1091條針灸數(shù)據(jù)為基石,通過數(shù)字技術(shù)將經(jīng)穴理論、臨床實踐、人文故事等多元維度有機整合,生動詮釋了針灸“以文載道、以數(shù)明理”的傳承創(chuàng)新路徑。

作為中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新的核心載體,針灸技藝在《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》中被賦予重要使命。本可視化作品通過“針道”、“針術(shù)”、“針語”三大板塊的系統(tǒng)呈現(xiàn),構(gòu)建起新時代針灸文化傳播的新范式:

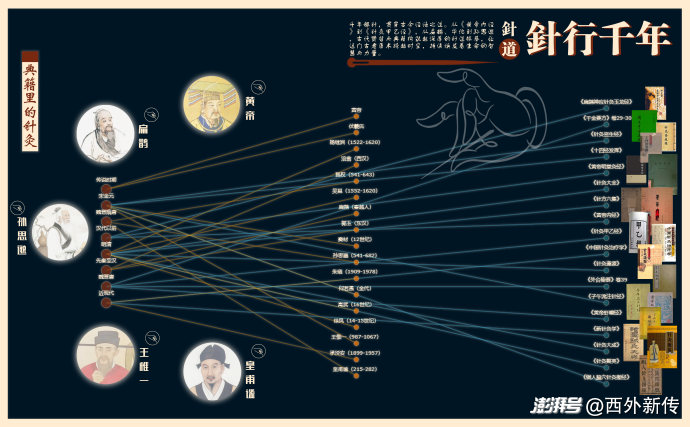

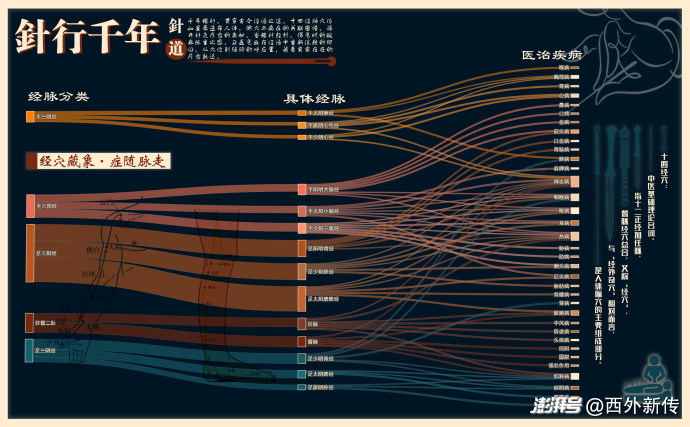

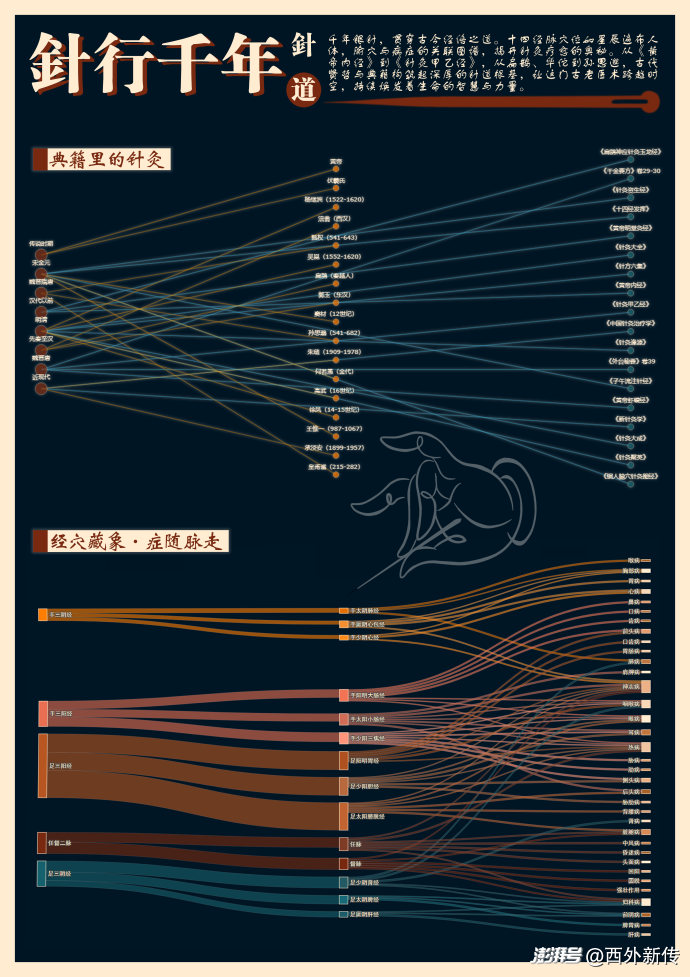

在“針道”部分,我們運用分層弦圖展現(xiàn)針灸典籍與歷史名醫(yī)的傳承脈絡(luò),通過桑基圖揭示十四經(jīng)脈與病癥的關(guān)聯(lián)規(guī)律,讓抽象的理論體系變得直觀可感。這些可視化呈現(xiàn)不僅驗證了《黃帝內(nèi)經(jīng)》“經(jīng)脈所過,主治所及”的理論精髓,也為現(xiàn)代針灸教學(xué)探索了數(shù)字化表達的新可能。

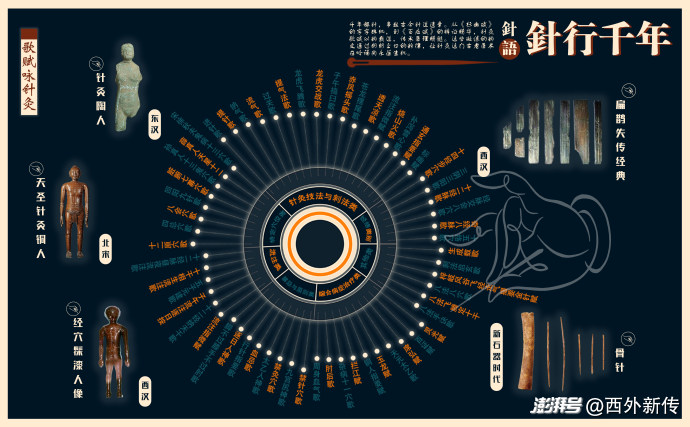

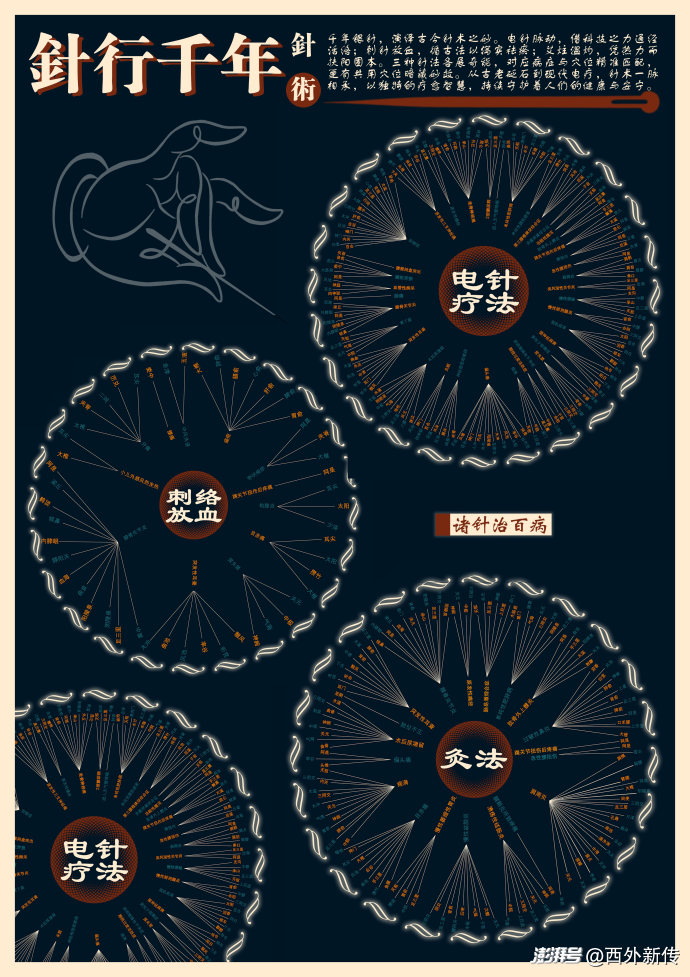

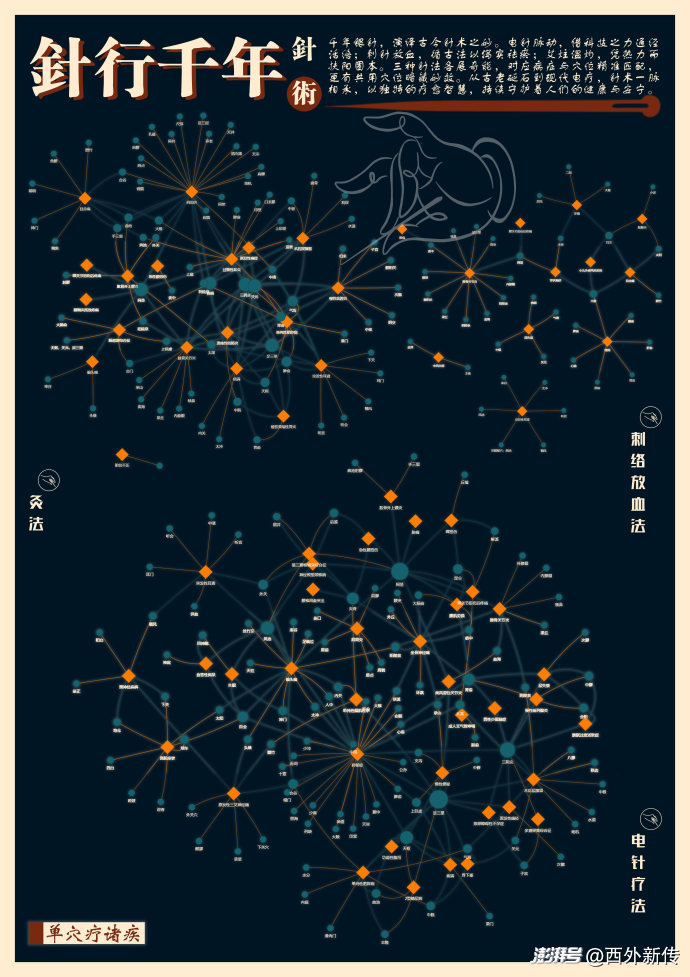

“針術(shù)”板塊通過網(wǎng)絡(luò)圖展示“單穴療諸疾”的臨床實踐,以旭日圖呈現(xiàn)“諸針治百病”的治療體系,將傳統(tǒng)針灸“辨證施治”的臨床思維轉(zhuǎn)化為可視化的診療路徑。這種創(chuàng)新表達方式,既保留了傳統(tǒng)針灸的個體化治療特色,又符合現(xiàn)代循證醫(yī)學(xué)的規(guī)范化要求。

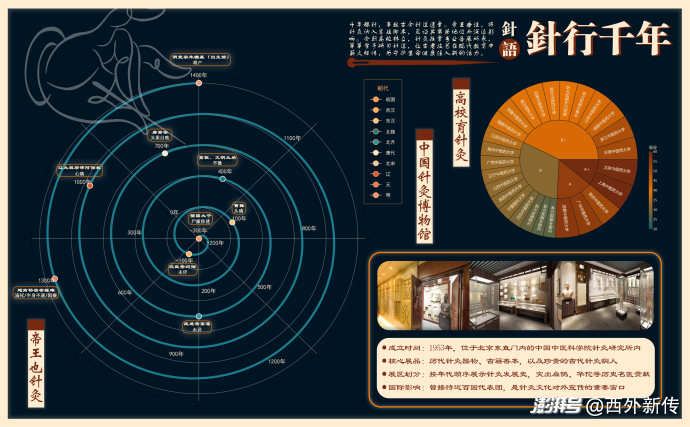

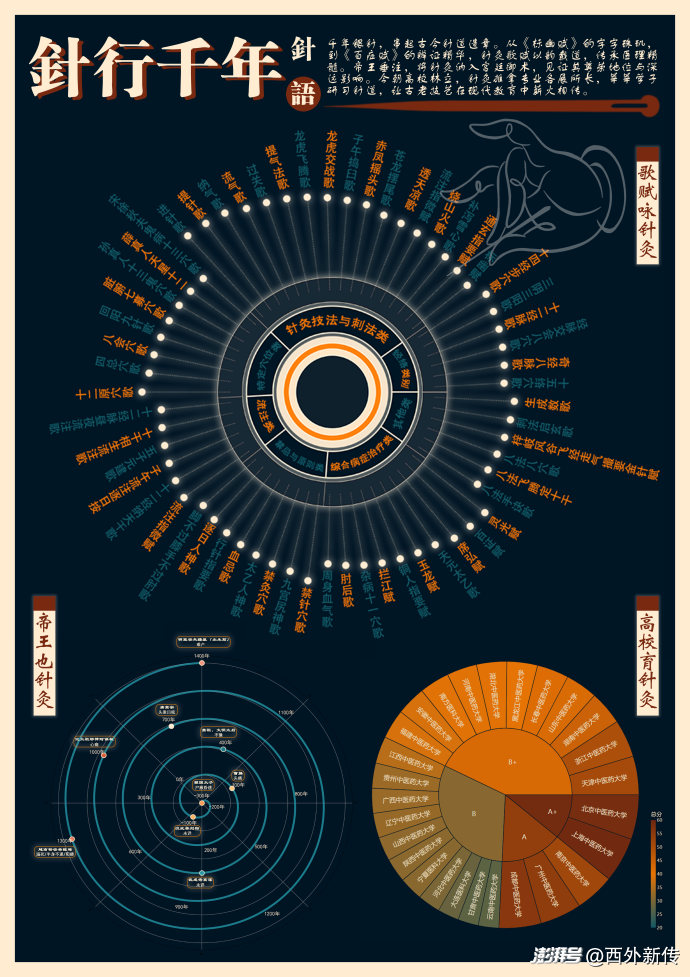

“針語”部分則通過時間螺旋圖展現(xiàn)帝王針灸的歷史軌跡,以旭日圖呈現(xiàn)高校針灸教育的區(qū)域特色。這些可視化成果不僅呼應(yīng)了《中醫(yī)藥文化傳播行動實施方案》中“推動中醫(yī)藥文化融入生產(chǎn)生活”的要求,更通過數(shù)字技術(shù)讓針灸文化“活起來”、“動起來”。

在國家推動中醫(yī)藥“走出去”的戰(zhàn)略背景下,本作品通過可視化技術(shù)打破語言文化障礙,讓千年針灸智慧成為“講好中國故事”的生動載體,為構(gòu)建人類衛(wèi)生健康共同體貢獻中國方案。

一、針道:千年銀針蘊含的理論根基與傳承脈絡(luò)

針灸典籍名人分弦圖

針灸學(xué)的發(fā)展,是一部在典籍中不斷沉淀、在實踐中持續(xù)豐富的歷史。從扁鵲“針砭刺骨”的傳奇,到楊繼洲“妙針愈疾”的佳話,眾多經(jīng)典典籍貫穿了針灸發(fā)展的各個階段,歷代醫(yī)者不懈探索,使得針灸學(xué)不斷結(jié)出累累碩果。

“典籍里的針灸”一圖采用橫向布局,清晰呈現(xiàn)三大核心元素:左側(cè)是流轉(zhuǎn)的朝代,標(biāo)記著歲月的更迭;中間是彪炳史冊的歷史名醫(yī),作為傳承中的關(guān)鍵節(jié)點;右側(cè)是承載智慧的針灸典籍。圖中交織的弦線將特定朝代下的名人與典籍緊密相連。分析可見,《黃帝內(nèi)經(jīng)》奠定了針灸理論的雛形,為這門學(xué)問打下了堅實的地基;魏晉隋唐迎來理論體系化爆發(fā)期——皇甫謐《針灸甲乙經(jīng)》首次系統(tǒng)梳理診療規(guī)范(整合349穴),孫思邈《千金要方》補充急癥療法,讓理論與實踐緊密咬合。通過解讀典籍中的針灸數(shù)據(jù),我們得以清晰觸摸到這門學(xué)科在不同歷史時期的發(fā)展脈絡(luò)。

十四經(jīng)腧穴主治病癥關(guān)聯(lián)圖

十四經(jīng)脈作為中醫(yī)經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)的核心框架,承載著“經(jīng)脈所過,主治所及”的理論精髓,是理解針灸療效的關(guān)鍵所在。為了讓復(fù)雜的穴位主治規(guī)律變得清晰可尋,我們對十四條經(jīng)脈(含十二正經(jīng)與任督二脈)所屬腧穴的主治病癥范圍進行了系統(tǒng)梳理。

”經(jīng)穴藏象?癥隨脈走”一圖直觀展示了十四經(jīng)脈及其穴位與病癥的關(guān)聯(lián)性:左側(cè)為經(jīng)脈分類(如手三陰經(jīng)、手三陽經(jīng)等組別),是對經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)的初步歸類;中間以 14 條具體經(jīng)脈為節(jié)點,是連接分類與病癥的橋梁;右側(cè)以病癥為終點(本經(jīng)病、二經(jīng)病、三經(jīng)病)。由圖表中連線可知,足太陽膀胱經(jīng)以67個穴位(占全身經(jīng)穴20%以上)覆蓋后頭、背腰及臟腑病,在全身調(diào)節(jié)中占據(jù)重要地位;任督二脈雖僅有52個穴位,卻主導(dǎo)中風(fēng)、神志、婦科重癥(如督脈“回陽固脫”),凸顯了奇經(jīng)對危癥治療的不可替代性。圖中三組數(shù)據(jù)的呈現(xiàn),清晰揭示了經(jīng)脈分類、循行路徑與主治病癥層級之間的內(nèi)在聯(lián)系與流動路徑。

二、針術(shù):千年銀針的臨床應(yīng)用與治療邏輯

針灸作為中醫(yī)傳承千年的獨特療法,既廣為人知又常顯神秘。然而,這一古老醫(yī)術(shù)并未塵封于歷史,而是持續(xù)活躍在現(xiàn)代臨床醫(yī)學(xué)的舞臺上,不斷與科技文明碰撞出新的火花。我們基于中國針灸學(xué)會《循證針灸臨床實踐指南》的T/CAAM標(biāo)準(zhǔn)文件,通過數(shù)據(jù)可視化技術(shù),系統(tǒng)梳理了常見針法、疾病與穴位間的多維關(guān)聯(lián):同一種病癥可能對應(yīng)不同的針法組合與穴位選擇,而某些特定穴位又能廣泛應(yīng)用于多種疾病的治療。這種“一病多穴、一穴多用”的辯證關(guān)系,正是針灸“辨證施治”精髓的生動體現(xiàn)。

“諸針治百病”圖中圓心為針灸治療方法,第二圈為適應(yīng)病癥,最外圈為對應(yīng)穴位,通過細線連接形成完整治療關(guān)系鏈,清晰展示從針法到病癥、再到穴位的治療思路,環(huán)環(huán)相扣。通過整理發(fā)現(xiàn),電針療法主要應(yīng)用于面癱、癲癇、神經(jīng)痛等13類神經(jīng)系統(tǒng)疾病及骨關(guān)節(jié)病癥的治療,灸法對慢性虛弱性疾病和風(fēng)、寒、濕邪為患的疾病尤為適宜,刺絡(luò)放血法適應(yīng)癥涵蓋帶狀皰疹、高血壓、急性腰扭傷等30余種病癥。這種整理不僅幫助人們快速理解針灸邏輯,也讓古老“銀針”成為有跡可循的系統(tǒng)知識,更借圖像邏輯重構(gòu)了古老知識的現(xiàn)代表達,讓千年銀針的療愈邏輯一目了然。

“單穴療諸疾”整理了68種常見疾病及其對應(yīng)治療穴位,將分散信息轉(zhuǎn)化為直觀“關(guān)系網(wǎng)”。哪些穴位最常用、哪些病有關(guān)聯(lián)、哪些冷門穴位藏著治療思路,在圖中都清晰可見。“足三里”“三陰交”等高頻穴位格外醒目,其廣泛連接婦科、消化系統(tǒng)等不同疾病節(jié)點的特征,生動詮釋了傳統(tǒng)“一穴多效”的理論精髓;各類疼痛疾病圍繞“阿是穴”群落分布,則直觀驗證了“以痛為腧”的經(jīng)典原則;一些看似不起眼的弱連接。如“耳尖穴”與目赤痛的關(guān)聯(lián),也可能是值得深入研究的潛在配伍規(guī)律。這種圖譜設(shè)計不僅為中醫(yī)臨床和教學(xué)提供參考,其量化呈現(xiàn)的穴位復(fù)用特征與疾病聚類規(guī)律,更為傳統(tǒng)理論驗證與非遺傳播提供了數(shù)字時代的多維接口。

三、針語:千年銀針背后的人文故事

帝王針灸螺旋圖;高校針灸旭日圖

當(dāng)我們回溯針灸的悠久歷史,會發(fā)現(xiàn)帝王與針灸的故事并不鮮見。魏稼在《歷代帝王與針灸》中,通過梳理《史記》、《遼史》、《宋史》等文獻,為我們呈現(xiàn)了這些跨越1800年的傳奇。

“帝王也針灸”一圖便源于此,以環(huán)形時間軸串聯(lián)起從戰(zhàn)國至明代的帝王針灸故事。曹操受頭風(fēng)之苦,華佗針刺膈俞穴后便能緩解,印證了針灸在緩解病痛上的顯著效果;唐高宗曾患頭風(fēng)眩,秦鶴鳴為其針刺百會、腦戶等穴位后收效顯著,而他對針灸的接納,也從側(cè)面推動了這門技藝在宮廷及社會中的認(rèn)可與傳播;當(dāng)宋仁宗親自督造針灸銅人時,他或許不會想到,這套標(biāo)準(zhǔn)化的穴位圖譜會穿越千年,成為當(dāng)代中醫(yī)院校的必修課程。

如今,在高等教育的體系化培育下,針灸又從廟堂之高走入學(xué)府之深,不再僅是經(jīng)驗傳承的秘術(shù),更成為兼具臨床規(guī)范與科研創(chuàng)新的現(xiàn)代學(xué)科。歷史與當(dāng)下的呼應(yīng),恰如“高校育針灸”一圖中交疊的評估等級——全國共有27所中醫(yī)藥院校開設(shè)有針灸推拿學(xué)專業(yè),每一所院校的學(xué)科建設(shè),都延續(xù)著千年針灸“由權(quán)貴認(rèn)可到大眾普惠,從個體經(jīng)驗到系統(tǒng)科學(xué)”的演進脈絡(luò)。

從上海、北京中醫(yī)藥大學(xué)的A+級學(xué)科優(yōu)勢,到南京、廣州、成都三地A級院校傳承,現(xiàn)代高等學(xué)府正以科研范式重釋“海派”“川派”等傳統(tǒng)針灸流派的精髓;而包括湖南、山東在內(nèi)的十一個地區(qū)B+級院校的崛起,則印證了馬王堆帛書、齊魯醫(yī)學(xué)等地域文化對針灸教育的滋養(yǎng)。東西部院校的評級差異,既映射出教育資源的不均衡,也展現(xiàn)了針灸在現(xiàn)代化進程中的多元發(fā)展——東部院校推動國際化發(fā)展,西部院校則守護著藏醫(yī)火灸、苗醫(yī)針法等民族醫(yī)學(xué)瑰寶。

針灸相關(guān)歌賦環(huán)形圖

浩如煙海的針灸歌賦是古人為我們留下的又一文化瑰寶。從明代針灸大家高武編撰的《針灸聚英》中提取的“歌賦詠誦針灸”一圖,便展現(xiàn)了這一獨特的傳承方式。《針灸聚英》成書于嘉靖年間,收錄了63首經(jīng)典歌訣,堪稱針灸歌賦的“百科全書”,圖中按內(nèi)容分類呈現(xiàn)詩歌,不僅展現(xiàn)了中國針灸“以詩載醫(yī)”的智慧,更讓我們窺見古人將刺法要訣、取穴禁忌等專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為朗朗上口的韻文的巧妙。

通過各類別歌賦所占中間圓環(huán)的大小,我們可以清晰看出其分布特點。其中“針灸技法與刺法類”以17首的數(shù)量高居榜首,占比達28.8%,這一現(xiàn)象印證了古代醫(yī)家對針灸操作技術(shù)的極致追求。從《燒山火歌》《透天涼歌》等系列歌賦的命名即可感知,古人將復(fù)雜的補瀉手法提煉為形象生動的操作指南,反映出臨床實踐經(jīng)驗的系統(tǒng)化傳承。

特別值得注意的是,“特定穴位類”與“禁忌與取穴原則類”各占13.6%的比重,二者合計超過技法類歌賦。《禁針穴歌》《行針指要歌》等規(guī)范類歌訣的廣泛流傳,凸顯出古人在技術(shù)傳播時對安全性的高度重視。這種技術(shù)規(guī)范與操作要領(lǐng)并重的編纂思路,恰如《針灸聚英》所展現(xiàn)的“詩醫(yī)互鑒”智慧——既確保專業(yè)知識的準(zhǔn)確傳遞,又通過韻律節(jié)奏提升記憶效率。

針灸,這根細細的銀針,承載的是千年的醫(yī)學(xué)智慧與人文精神。“針行千年”的傳承之路,見證了中醫(yī)藥文化從典籍保護到數(shù)字傳播、從校園教育到國際交流的創(chuàng)新發(fā)展歷程。在國家推動中醫(yī)藥文化海外交流的政策指引下,針灸正以其獨特的理論體系和顯著的臨床療效,成為中華文化走向世界的重要名片。展望未來,隨著中醫(yī)藥文化弘揚工程的深入實施,這門古老的技藝必將在守正創(chuàng)新中持續(xù)煥發(fā)活力,不僅為健康中國建設(shè)注入傳統(tǒng)智慧,更為構(gòu)建人類衛(wèi)生健康共同體貢獻中國方案,讓千年針道在新時代綻放更加奪目的光彩。

作品豎版海報:

網(wǎng)站版本鏈接:

網(wǎng)站設(shè)計講解:

注:為確保針灸相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,我們嚴(yán)格篩選數(shù)據(jù)來源,優(yōu)先采用權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、核心期刊發(fā)表的學(xué)術(shù)文獻以及經(jīng)過專家評審的研究報告。所有數(shù)據(jù)均經(jīng)過交叉驗證和多方比對,力求呈現(xiàn)最真實、客觀的研究結(jié)果。主要數(shù)據(jù)來源包括:

國家標(biāo)準(zhǔn)全文公開系統(tǒng)(https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index?sa=olps_txt)《經(jīng)穴名稱與定位(中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn))》

針灸學(xué)-上-光明中醫(yī)教材(https://www.gmzyjc.com)

《針灸聚英》高武

魏稼.歷代帝王與針灸[J].中醫(yī)雜志,1984,(07):55-57.DOI:10.13288/j.11-2166/r.1984.07.039.(來源中國知網(wǎng))

軟科(https://www.shanghairanking.cn/)2025 年最新中國大學(xué)專業(yè)排名數(shù)據(jù)

中國針灸標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)(https://www.ntcamsac.ac.cn/cms/term?id=12)《循證針灸臨床實踐指南》

使用工具:

Python

Jupyter

Excel

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

小組成員:陳可馨、程麒毓、廖晨陽、唐梓添

指導(dǎo)老師:王秀麗

轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者!

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司