- +1

英帝國聯邦的“愿景”與帝國史敘事

一

《英格蘭的擴張》是19世紀英國著名歷史學家、政治學家約翰·羅伯特·西利(John Robert Seeley,1834-1895)的一部代表作,發表于1883年。一般的國內讀者或許很少有知道這部著作的。但其實,它卻堪稱是19世紀后期以來西方世界興起的“帝國學”的一部里程碑式的著作。在它出版后的二三十年間,一批關于現代帝國的研究著作也相繼問世,其中包括為國內讀者所熟知的英國政治經濟學家霍布森的《帝國主義》(1902)。而后者正是革命導師列寧撰寫《帝國主義是資本主義的最高階段》(1916)的主要理論來源之一。當然,在對現代帝國的理解上,西利與霍布森、列寧則可謂是大異其趣。他并未把現代帝國在本質上理解為是一種經濟現象,是出于資本擴張的沖動。盡管西利承認現代帝國與資本主義的逐利行為有著千絲萬縷的聯系,但他還是堅持一種以國家為中心的更為古典的政治視野。因此,與19世紀粉墨登場的各種歷史觀相比,西利的歷史觀幾乎“老舊”得讓人無法不聯想到修昔底德。西利對于他那個時代在英國非常流行的以自由、憲政為核心價值的輝格式敘事興趣不大;對于時髦的、包羅萬象的“文明史”心懷疑慮;對于把歷史研究當作是“昨日重現”的文學性消遣的虛無主義做法予以抨擊;對于把政治行為進行種種經濟的、社會的、文化的和心理的“還原”分析更是置之不顧。對于西利來說,歷史只有一個永恒的主題,就是國家的存亡興衰;而歷史學就是要探求國家的存亡興衰之道,并從而對現實的政治活動有所指導。

約翰·羅伯特·西利,攝于1866年

或許部分是由于這樣的一種歷史觀,西利的《英格蘭的擴張》在當時取得的成功超出了狹隘的學術領域,并對英國的輿論界和政界產生了廣泛的影響。這部著作“喚醒了無數不列顛人對于他們的帝國之偉大的意識”,“成了英帝國主義者們的《圣經》”。西利提出的“帝國聯邦”的構想也成為英國政界的一種越來越流行的思潮(當然西利并不是唯一也不是最早提出“帝國聯邦”構想的人,在此之前,英國的一位激進政治家查爾斯·迪爾克[Charles Dilke]在他1868年出版的《更大的不列顛》[Greater Britain]中已經是提出了這一構想),并在實踐上得到了以約瑟夫·張伯倫為代表的不少政治家的推動。1884年,由英國各界名流組成的旨在推動英帝國的各白人殖民地組成更緊密的政治聯合的“帝國聯邦協會”在倫敦成立。1887年和1897年,分別以維多利亞女王登基50、60周年為契機,英政府先后召開了第一次和第二次殖民地會議,并確立了此后定期召開殖民地會議(后來改稱帝國會議)的機制。此外,重商主義思想也隨著殖民地問題的日漸凸顯而在英國這個自由主義的大本營卷土重來。

1891年,主張建立帝國貿易保護區的“聯合帝國貿易協會”成立;后來,時任英國殖民大臣的張伯倫又在1903年公開提倡建立保護性的帝國關稅,并在辭職后發起了聲勢浩大的關稅改革運動。這一系列事件毫無疑問表明,殖民地和帝國問題自19世紀后期以來已經成為英國政治的一個關鍵問題,甚至是最關鍵的問題。

因此,西利的《英格蘭的擴張》的出版和大獲成功可以說是“恰逢其時”。雖然這也頗有些令人費解。畢竟,如果從伊麗莎白一世時代算起,英國海外拓殖活動的展開也已經超過三個世紀了;那么,何以到了19世紀后期,也就是這一活動差不多完結的時期,它才贏得英國政治家特別是公共輿論的強烈興趣和真正重視呢?按照西利的著名說法,英國基本上是“心不在焉”(absence of mind)地獲取它那龐大的海外殖民帝國的。換句話說,英帝國根本就不是出于一種刻意的人為謀劃。在長達三個多世紀的海外拓殖活動中,英國先后“不自覺”地建立起了兩個殖民帝國,第一帝國已經隨著美國的獨立而消逝。但是,在殘存的殖民地的基礎上,第二帝國又自18世紀后期以來得到了頑強而迅速地成長,以至于到19世紀末,英第二帝國已經擁有差不多世界上四分之一的土地和人口,事實上不負“日不落帝國”的稱號。不過,對于這個第二帝國,英國人在很長一段時間里抱有的漠不關心的態度可能較之于第一帝國更甚。這不但是因為美國獨立給英國人造成的重大的心理陰影,并使他們更加確信那個在17、18世紀便已經流行開來的說法,即殖民地就像結在樹上的果實,瓜熟蒂落。而且,19世紀還是自由主義的黃金世紀,自由貿易理論特別地在英國占據支配地位。此前,像亞當·斯密這些自由主義理論家對英國的海外拓殖活動實際上是持批評態度的。既然自由貿易才能產生利潤的最大化,那么殖民地除了成為一種障礙和負擔而外,還能夠有什么用處呢?

只要英國還能夠在自由貿易的競爭中保持優勢,它恐怕就無法真正地體會到殖民地對于它自身的意義。反過來說,由于以美、德為代表的新興資本主義經濟體在19世紀后期越來越構成對于英國的經濟霸權的挑戰。英國重商主義的回潮和對殖民地興趣的日益濃厚也就不難理解。在《英格蘭的擴張》中,西利并沒有從原則上對自由貿易理論進行否定;但他一直在暗示,從事實上說,英國的世界頭號貿易大國的頭銜是得益于它的世界頭號殖民地大國的地位的。當然,西利也表明,要對殖民地和帝國問題進行全面而恰當的評估,就有必要跳出那種狹隘的經濟和貿易思維。甚至追問殖民地有什么好處這一做法自身就是有問題的,既然我們不會問英國本土的康沃爾郡或肯特郡是否能夠給我們帶來回報,那么我們為什么又要對英國的海外殖民地比如魁北克或昆士蘭提出同樣的問題呢?因此,西利主張,務必要以英國作為一個擴展的民族共同體的視野來看待它的海外殖民地,至少是它的海外白人殖民地。

說到底,殖民地和帝國問題在19世紀后期的日益凸顯是因為它如此緊密地關涉到英國未來的國勢、國運。盡管從表面上看,這個時期還處在維也納會議奠定的歐洲百年和平的蒙蔭之中,國際形勢相對穩定。但世界格局的大變革已經在悄然地醞釀;雖然它的爆發還要等到下個世紀。事實上,變革將是如此劇烈,以至于自大航海和地理大發現以來的世界格局將被根本地顛覆。造成大變革的基本動因,既不是俾斯麥統一德國而對歐陸均勢造成的沖擊,也不是美、德在經濟上的高速發展;而是如當時包括托克維爾在內的有識之士意識到的那樣,美、俄兩個具有洲極規模的巨型國家將不可避免地崛起,并壓倒在人口和土地規模上遠為遜色的傳統的歐洲列強。一句話,“老”歐洲退場了,“新”世界出場了。西利正是秉持著這樣的一種世界性視野來看待英國的未來的。甚至在他的歷史敘事中,他都早已對“老”歐洲表現出了相當的倦怠。在他看來,雖然現代歷史的聚光燈一直是打在歐洲的舞臺上的,但舞臺背后的真正活力卻來自于新世界。因此,在《英格蘭的擴張》的第一講中,西利便要求他的英國同胞們做出抉擇,在美、俄注定將以其洲極規模而在下個世紀躋身一流的世界性大國的行列以后,英國是甘于作一個二流的歐洲強權,還是欲與美、俄試比高呢?面對美、俄,德、法是沒有任何選擇的,它們只能自顧自憐地看著自己權勢的衰退,就像17世紀后期荷蘭因為自身規模的有限而不得不拱手讓出它的海上霸權一樣。但是,英國看起來還可以掌控自己的命運。西利指出,英國可以選擇放棄它的殖民地,這樣它就徹徹底底地變回一個歐洲強權,或許比法國稍強,但至多與德國相當。或者,英國可以用聯邦制來更緊密地統合它的白人殖民地,成為與美、俄并立的又一個世界性大國。毫無疑問,西利主張的是后一種選擇。

但是,為什么聯邦制對于英國及其白人殖民地來說是一種合理的選擇呢?英國不是已經有過美國獨立的歷史教訓了嗎?這難道不已經充分地說明殖民地是終將離去的嗎?另外,如果聯邦制至少還可以在白人殖民地一試,那么被譽為“英女王王冠上的明珠”的印度又該作何處理呢?是應該依照民族性的原則(這一原則是“帝國聯邦”構想的合法性基礎)而放棄它嗎?對于這些尖銳的問題,西利在《英格蘭的擴張》中給出了頗具啟發性的回答。

1685年,由英國制圖師菲利普·利亞繪制的地圖《北美洲分為三個主要部分》。該地圖反映了殖民初期北美洲及周邊地區的知識,包含河流、湖泊、城市、殖民地、傳教點、堡壘、美洲原住民領地和已知山脈的名稱。

二

在西利看來,處理殖民地和帝國問題的最大障礙是觀念性的。他抱怨說,英國人并沒有形成把殖民地和本土加以一同思維的習慣。盡管英國已經是一個領土遍及四海的世界頭號殖民帝國,但它的人民竟還是習慣于把自己的國家看作是歐洲西北部的一個島國。他們對威斯敏斯特宮的瑣碎的議論辯論的興趣遠遠要超過對發生在加拿大或澳大利亞的重大事件的興趣。仿佛殖民地是完全外在于英國這個國家有機體似的。因此,西利告誡,務必要糾正殖民地長期以來并未得到應有關注的不幸局面,并真正地理解現代殖民體系的性質。

在《英格蘭的擴張》中,西利對于殖民地這個重大政治問題的探索是以歷史為向導的。對于他來說,政治與歷史甚至本來就是一體兩面的。早在1869年被任命為劍橋大學欽定現代史講座教授的就職演講中,西利便指出:“我們的大學乃是,而且必須是,一所政治家的巨大培養所。沒有至少起碼的歷史知識,一個人不可能對政治感到合乎理性的興趣,而沒有豐富的歷史知識,一個人也就不會對政治作出合乎理性的判斷。”在這部著作中,西利也強調:如果缺乏政治關懷,那么歷史學將不可避免地淪為一種浮華的文學;而如果沒有厚重的歷史積淀,那么政治學將顯得非常之膚淺,僅僅把自身沉溺于利益糾葛或黨派斗爭的問題之中。當然,西利并沒有把歷史理解為編年史。后者對于他來說是了無趣味的。歷史并不是過去事件的繁瑣羅列,而是一個庫藏豐富的百寶箱。我們必須帶著自己的問題在當中尋找合適的素材并加以重構,以形成對于我們問題的一種甚至長達幾個世紀的全景式的理解。這是西利治史的一個特色。正如他的一位學生評價說:“他講述一個世紀比講述十年時期更為擅長。他心智的整個趨向是重大事件啟發性的論述而不是顯微鏡下的細節考察。他的方法是天文學式的。他慣于以望遠鏡橫掃整個天空。”雖然西利喜歡把他自己的宏觀考察標示為“科學”的,亦即他認為他的考察是能夠在各個看似孤立的歷史事件中“發現”它們的“內在”聯系或者說“規律”的。

但是,這并不意味著他與當下所謂的“社會科學家”分享著同樣的信念。關鍵在于,西利的“科學”考察很明顯展現出的是實踐的而不是理論的興趣。他并未把經驗或歷史世界當作是一個可以純粹“靜觀”的對象,仿佛他從其中真的可以像一位天文學家從對天體運行的觀察中發現放之四海而皆準的自然規律似的。相反,西利強調歷史考察中參照系的基本作用。當我們站在不同的位置進行考察時(而我們如果夠明智的話是應該根據我們的實踐興趣選擇位置的),我們就會對各個歷史事件的意義和重要性作出不同的評估,并對它們之間的聯系得出不同的“發現”。記住這一點很重要。因為在《英格蘭的擴張》中,西利的英國史敘事的重構性是再明顯不過的了。毫無疑問,西利的英國史敘事只是眾多可供選擇的敘事之一,例如西利的同時代人、著名歷史學家麥考萊便有著另一種輝格式的敘事;但是對于理解和處理英國的殖民地和帝國問題來說,特別是就西利自己所希望的那種處理方式來說,他的敘事恐怕是最好的敘事。

廣義的英國殖民地包括性質不同的兩個部分。其一是英國人占主導的所謂白人殖民地,當時主要由四個區域組成:加拿大、澳大利亞和新西蘭、西印度群島、南非。其二則是印度。西利甚至并不把后者稱為“殖民地”,畢竟和印度本土的上億人口比起來,英國定居者的數量在那里幾乎可以忽略不計。相應的,《英格蘭的擴張》也就分成兩個部分,分別處理白人殖民地和印度問題。但是,在第一部分,西利并沒有對英國的白人殖民地展開逐一而散漫的考察,而是把聚光燈打到了17、18世紀的北美殖民地上,因此,和第二部分對19世紀印度的討論加在一起,就構成了對英國三個世紀以來的現代史的一個概觀。

對于白人殖民地,正如前述,西利是主張用聯邦制來加以統合的。但這就要求對現代條件下的殖民地的性質有所澄清。“殖民地”最早是一個古希臘的概念,它通常意味著,由于一個城邦的人口過剩的壓力,其中的一部分人不得不遷出并在另外一個相對空疏的地方再造城邦。雖然西利的政治觀念滲透著一股強烈的古希臘的民族共同體的意識;但是,他還是告誡說,不要把古希臘的殖民地概念簡單地套用到對現代殖民地的理解上。在相當程度上,那種關于殖民地終將分離的悲觀認識在性質上正是古代的。的確,通常來說,在古希臘,一旦一個殖民地得以建立,它就和母邦沒有什么政治上的隸屬關系了(最多保持著某種善意和友好),而是成為一個新的城邦。例如,當科林斯殖民者在西西里島建立敘拉古的時候,他們就不再是科林斯人了,而是敘拉古人了。但是,西利指出,較之于古代,現代拓殖活動的一個最顯著的特征,就是殖民者是“把國家扛在身上”的。英國殖民者不論是在弗吉尼亞還是在新南威爾士都還是英國人。在某種意義上,現代國家的性質允許這樣的一種拓殖,因為它本身是領土性的,而不是城邦性的。而且,西利也指出,現代拓殖活動在一開始就是在國家的庇護下進行的,因此,即便皮薩羅和科爾特斯能夠跑到大西洋的另一邊去推翻那里的國王,去征服那里的土地。但是,他們卻無法不使自己聽命于遠在伊比利亞半島的國王。一句話,他們一切的征服成果都不是為他們自己所享有,而是為西班牙國王所享有。

既然現代殖民者是“扛著國家”走出去的,既然凡是有英國人的地方就有英國,那么,僅僅以一種傳統的歐洲視野來看待英國就是相當有局限的。與迪爾克一樣,西利在《英格蘭的擴張》中使用了“更大的不列顛”這個提法,以表明現代英國的國家認同并不應該僅僅局限于英倫三島,而是應該至少擴展到它的除印度而外的整個殖民帝國。西利提醒,只有從更大的不列顛而不是大不列顛的角度出發,才能夠對英國的現代性格和發展軌跡形成全面而深刻的理解。現代英國史既不是王朝史,也不是議會史。盡管西利承認宗教改革曾一度是現代早期歐洲的一股巨大的政治動力,對當時的國內和國際政治的形塑起著非常重要的作用,但是,他也指出,這股動力到17世紀末已經逐漸衰退了。同樣,那種把英國現代史理解為是圍繞著憲政自由這一核心價值而逐漸展開的歷史的流行做法在西利看來也是讓人倦怠的。畢竟,英國的憲政自由在17世紀末已經差不多是穩固了,往后的發展至多是細節上的修修補補。唯一能夠賦予英國現代史以連貫性和發展性的線索只可能是更大的不列顛的成長。根據這一線索,我們便能夠最清晰地看出三個多世紀以來英國的一個持續的進程,它不因王朝更替而中斷,不因革命與復辟而反復,甚至不因憲政自由的趨于成形而停滯不前;它只有一個永恒的主題,即海外殖民地的不斷增加和帝國的日益壯大,盡管這中間也并非沒有出現過重大的挫折。

總之,西利試圖表明,一旦考慮到新世界對于英國乃至整個歐洲的決定性的反作用,我們便會豁然開朗。伊麗莎白一世、查理一世、克倫威爾、詹姆斯二世和漢諾威諸王在宗教和政治立場上的差異不再像傳統上認為的那樣關鍵,因為他們在英格蘭的擴張這一線索中都是一致的,仿佛他們共同構成了同一王朝的連續不斷的世系似的。同樣,整個17、18世紀的歐洲格局歸根結底也是為新世界所左右的。西利指出,不管表面上有著何種原因,但英國在這兩個世紀中與西班牙、荷蘭特別是與法國展開的多次戰爭其實都是為了新世界。維系歐洲大陸的均勢這一英國傳統上的戰略目標則被他有意淡化。在西利的筆下,西班牙王位繼承戰爭和七年戰爭的決定性戰場被挪到了海上和北美,而拿破侖更是被描繪為一位已然對舊歐洲感到厭倦的統帥。拿破侖不是曾遠征埃及、志在印度嗎?這表明,他的確是旨在與英國爭奪世界性的殖民帝國。

伊麗莎白一世

當然,西利對于英國的現代進程的線索的捕捉在性質上屬于“后見”,他自己也并不否認這一點。他解釋說,對于一個歷史事件,后來人往往比當事人更能夠理解其意義。因為后來人關注于事件的結果和影響,而當事人則沉迷于事件一時的景象。比如,一位英國國王的登基按照一名當事人的判斷是重要的,因為它的場面夠宏大、輿論夠轟動。但是,按照一名后來人的判斷,它則甚至可能并不比當時的一位探險家在海外默默無聞的拓殖更為重要。這或許就可以解釋西利的英國史敘事的一個表面上的矛盾:一方面,西利認為,英國獲取海外殖民帝國的過程是“不自覺”的、是“心不在焉”的;但另一方面,西利又堅持海外拓殖活動作為把握英國現代史的一條基本線索。換句話說,雖然事實上并不存在三個多世紀以來英國不同王朝的政治家關于構建海外殖民帝國的一種高度默契的人為規劃,歷史并不需要這種“陰謀論”的解釋;但是,它的確是后來人在理解歷史時的一種經濟、合理的解釋,特別的,這種解釋能夠幫助他認識當下問題的性質。顯然,西利的英國史敘事試圖達到這樣的效果:當我們回溯歷史時,殖民地和海外帝國的重要意義顯現出來,不論它們曾經受到何種宗教、經濟、政治或外交因素的支配,它們現在看來都構成英國的現代進程的真正主題,即英國作為更大的不列顛這個巨型民族共同體的成長。在這一意義上,殖民地(至少是白人殖民地)的性質一目了然,它其實和英國本土一樣,正是英國民族共同體的有機組成部分。

三

西利在《英格蘭的擴張》中之所以避免強調英帝國的人為性,除了歷史進程自身的復雜性而外,也是在于他打算刻意突出英帝國的自然性。畢竟,只有自然的東西才是最合理的,也才是最穩固的。人為的杰作固然精致,甚至引人稱奇,但它終究難免腐朽。因此,西利盡管反對英國應該徹底放棄其殖民地的那種悲觀主張,但他也并沒有使自己陷入到一種宣揚帝國榮耀的狂熱情緒當中。西利認為,我們并不應該對英帝國采取一種浮夸(bombastic)的態度,并不應該把它看作是英國的民族英雄主義和榮耀的象征,并基于這種感情上的理由而維系它。相反,西利強調,在英國的拓殖過程乃至成長為世界頭號強國的過程中,并沒有什么真正的“天才”成分是值得夸耀的。并不是由于英國人天生的海洋、商業和工業稟賦才使得他們獲得了一個龐大的殖民帝國,傲然地站在世界列強的排頭。這在西利看來只是一種沒有根據的想象。畢竟,英國人在16世紀以前似乎根本沒有表現出這些稟賦來,而只是在對新世界的大規模介入之后才逐漸地發展出了它們。而英國人在海外拓殖活動中所以比法國人、荷蘭人、西班牙人和葡萄牙人取得了大得多的成就,也并不是由于他們真的比起其他歐洲人更具勇氣和才智。在相當程度上,英國的幸運是不可否認的,由于它優越的地理位置,它免于了歐洲大陸的頗具消耗性的權力紛爭,從而能夠更專心致志于在新世界和印度的事業。

總之,西利傾向于對英格蘭的擴張成就作出一種“祛魅”的解釋,這或許顯得是對英國的民族榮譽感(或者說是虛榮心)的一種冒犯,但卻更加精明和務實。英格蘭的擴張按照西利的描繪遠不是亞歷山大式或凱撒式的,比起英雄們那傳奇般的征服事業,它則甚至顯得平淡無奇。然而,平淡無奇其實蘊藏的正是自然的力量。西利就是打算把英格蘭的擴張描繪為是一件平常而自然的事情,它在性質上就是英國民族向著空曠四海的遷徙。在這一意義上,它和古希臘的拓殖活動一樣平常而自然;只不過,西利也指出,在審視殖民地問題時,我們不應該缺乏時代感,現代國家在性質上是具備構建大型的民族共同體的能力的。特別是由于現代科技的推進,電力和蒸汽已經讓空間距離大大地縮減。而且,美國的經驗也已經表明,一個洲極規模的巨型民族共同體是可以依據聯邦制的原則而組織起來的。既然如此,英國為何不能夠效仿美國,用聯邦制來統合它的海外殖民帝國呢?畢竟,民族性這一原則已經是賦予了英國本土和它的白人殖民地以一種共同體般的緊密聯系,只是這一聯系長期以來并沒有形成于英國人的腦海當中。《英格蘭的擴張》正是要對此加以糾正。

民族性既是西利構想的英帝國聯邦的合法性基礎,又是它的限度。毫無疑問,如果英帝國在性質上被西利努力地詮釋為是一個有機的民族共同體,那么印度就是真正外在于這個共同體的一部分。在這一意義上,放棄印度似乎是唯一合理的選擇。但是,在《英格蘭的擴張》的第二部分,西利并沒有倉促地給印度問題得出一個明確的結論。這或是一個更需要政治家審時度勢的問題,而不是一個草草依據原則而行事的問題。畢竟,印度問題不但體現出的是西方與東方的遭遇,而且也是現代與古代的遭遇。西利因而提醒,并不能夠把現代西方的觀念和原則簡單地套用到對印度問題的理解和處理上。如果英國立即從印度撤出,那么結果會是怎樣呢?印度并不會因此獨立而自由,恰恰相反,它將陷入到無政府狀態當中。

事實上,西利指出,英國征服和統治印度的一個關鍵特征正是在于印度并不是一個現代歐洲意義上的民族共同體。因此,盡管表面上看英國對印度的征服是歷史上最不可思議的事件之一,數以萬計的英國兵竟然征服了人口上億的印度。但是,西利再次提醒,并沒什么必要賦予這一事件以過多的英雄主義和傳奇色彩。其實,英國對印度的征服過程是很平常的,可以用最簡單的道理加以解釋。因為印度并不具有它的名字所預設的那種同一性,在西利看來,它至多是一個地理概念,而不是一個政治概念。在政治上,印度是分裂的甚至是一盤散沙的。英國則由此獲益,它對于印度的獲取是時局使然,算不上是什么奇跡。事實上,西利指出,英國東印度公司雇傭并訓練了大量的印度兵以征服印度,正是他們才構成了英國在印度部隊的大多數。這要是放在現代歐洲似乎是不可能的,畢竟,作出英國雇傭法國兵征服法國這種類比似乎的確是難以理喻的。但是,在印度,當時并不存在著一個統一的民族共同體和相應的意識,而只是存在著若干大大小小的競爭性政權,既有英、法,又有本土勢力。在這種情況下,按照西利的說法,印度兵甚至并沒有印度和外國的概念區別,他們樂于受傭于英、法,就像他們樂于受傭于本土勢力一樣。

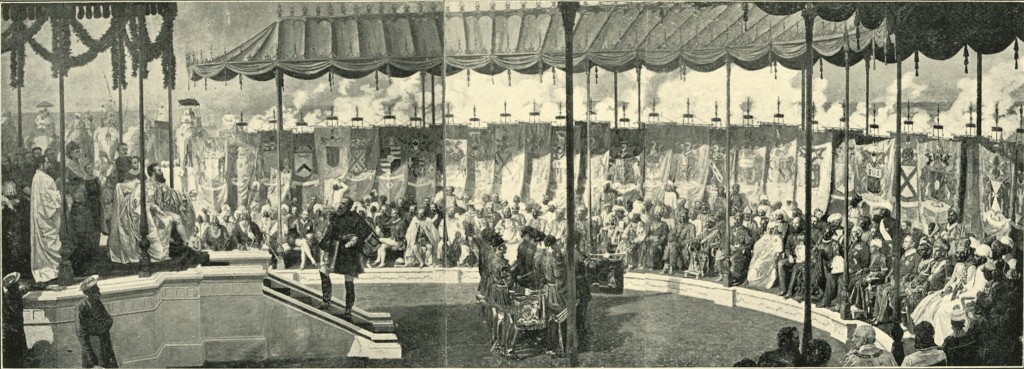

1877年德里帝國集會。維多利亞女王于1877年1月1日被宣布為印度女皇,印度總督利頓勛爵、英國軍官和殖民官員以及眾多大君和王子出席了儀式。

但是,一旦有一天印度的民族意識和情感產生了,那么,西利清醒地認識到,英國在印度的統治就不得不終結,因為它不可能依靠它那相當有限的兵力來統治上億的具有同一共同體感覺的人口,而這對于它的財政來說也將是無法承受的負擔。不過,在西利看來,迄今為止,無論是對印度的征服還是對它的統治,英國都并未付出多大的成本。因為,英國與印度的關系還并不是一個民族共同體與另一個民族共同體的關系。英國對于印度的征服在性質上只是“填補”印度自莫臥兒王朝式微以來的權力真空。按照西利的說法,英國甚至從未盤算過要占有印度,因為它對印度的興趣從一開始純粹就是商業性的。英國出于保護自己在印度的商業據點的需要,出于對法國勾結印度本土勢力的陰謀的恐懼,而不斷地擴展自己在印度的疆土。在客觀上,由于當時印度的無政府主義狀態,英國實際上是“被迫地”一步一步地承擔起了統治印度的責任,以維護其穩定。西利宣稱,比起長期統治印度的各伊斯蘭王朝,英國看起來甚至并不是一個壞的統治者。它并不以劫掠印度為目的,而是要阻止劫掠。并且,英國從19世紀中期起也有意識地開始承擔起了對于印度的現代化教化的責任,盡管這本身可能并不一定就是一件好事。總之,西利力圖表明,英國目前還在印度擔負著道義上的責任,這是它還不能即刻放棄印度的一個基本理由;另一方面,對于英國自身來說,英印貿易到19世紀后期也已經發展得相當龐大;只要英印之間的特殊關系還能夠得到維系,那么英國就將從中獲得可觀的貿易利潤。因此,盡管從性質上說,英帝國終究無法接納印度,但英國從印度的撤離時機還是依賴于政治家的利弊權衡。西利暗示,在兩種情況下,英國不得不考慮放棄印度:其一,正如前述,是印度作為一個民族共同體的成形;其二,則是在國際局勢的惡化條件下(比如歐洲戰爭),面對俄國的虎視眈眈,英國無力再承擔起在東方的防務責任。

盡管在《英格蘭的擴張》中,西利主張更緊密地統合白人殖民地以維系帝國。但是,在帝國這個主題面前,西利表現出的冷靜和節制同樣是非常明顯的。他關于印度的論述就是一個很好的例子。西利反復強調,一個國家并不應該為了純粹地追求規模上的龐大而犧牲掉自身的自由與幸福。羅馬曾經為了擴張而付出高昂的代價,不得不放棄自身的共和政體,而采用較低等級的組織形式。羅馬曾是整個歐洲文明的燈塔,但它最后也沒有使自己免于黑暗。相比之下,西利指出,英帝國的一個優勢正是在于它為帝國所付出的成本還算得上是低廉的,這不僅是指它的財政、外交和軍事成本,而且,更重要的是,它并未由于帝國而改變自身的政治屬性,它并未拋棄自由憲政,或轉變成為一個軍事化國家。這一優勢在西利看來顯然也應該是英國未來的帝國謀劃的前提。事實上,在《英格蘭的擴張》中,西利一直堅持的都是對于英帝國的性質和歷史的一種“低成本”的詮釋,極力突出英帝國的具有內聚力的民族性特征,而避免宣揚帝國固有的侵略性和普世性。從政治學上說,民族性和普世性的確是構成了現代帝國的基本張力。一方面,資本擴張和普世化的權利哲學為現代帝國的建構提供了非常強勁的活力,但另一方面,任何的現代帝國建構又都只能是立足于民族國家這一特殊而有限的政治實體的。西利站在民族國家這一立場上來理解和詮釋英帝國,固然是對帝國過度膨脹之野心的遏制,但也是對英國三個多世紀以來獲取的很大一部分的海外拓殖成果的一種“消化”。在后一意義上,英國在現代史上強勁的擴張和帝國沖動由于在西利的“后見”的指導下被詮釋成為更大的不列顛這個擴展的民族共同體的奠基而得到“合法化”。就此來說,《英格蘭的擴張》不啻于一種“高明”的修辭。

本文為《英格蘭的擴張》一書譯者之一胥博為該書所寫的導讀,曾發表于學術期刊,作者略作修改后,由澎湃新聞經出版方授權轉載。

《英格蘭的擴張》,【英】約翰·羅伯特·西利/著 林國榮、霍偉、胥博/譯,上海三聯書店,2025年7月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司