- +1

“開放的藝術史”叢書20周年,未來還要“繼續開放”

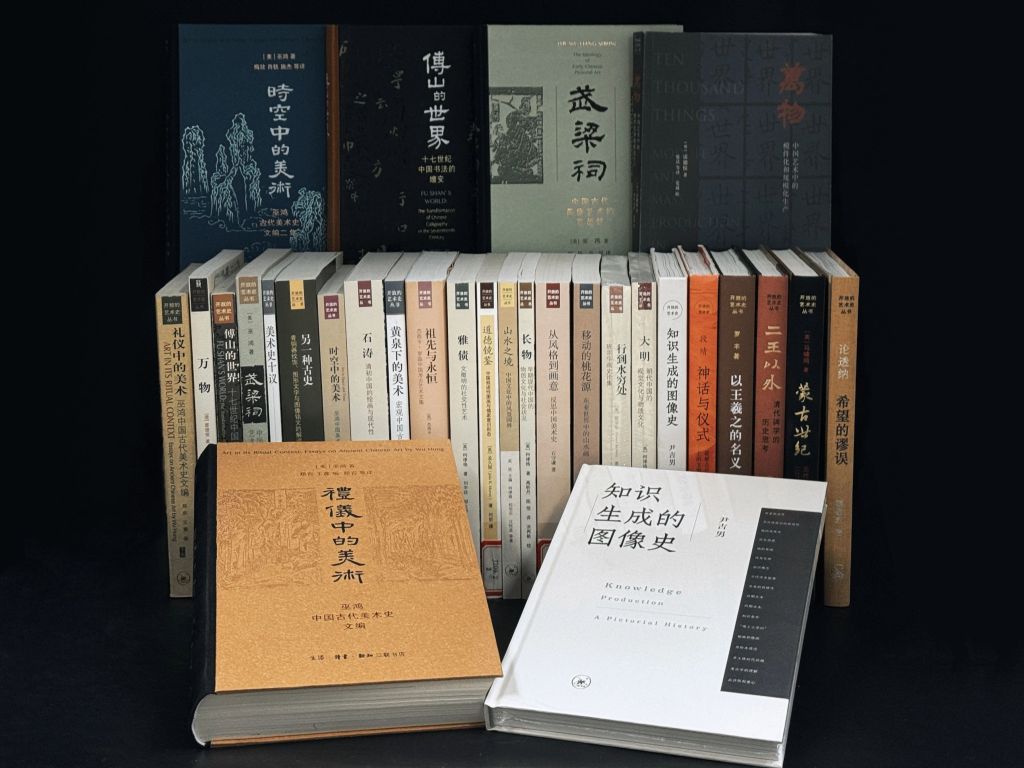

今年是生活·讀書·新知三聯書店推出“開放的藝術史”叢書問世20周年。這套叢書由主編尹吉男與三聯書店共同策劃,自2005年起推出,旨在吸收多元開放的視角,從不同維度深化和拓展國人對于藝術傳統的認識,迄今已出版圖書24種(含引進19種、原創5種)。

日前,尹吉男、鄭巖、杭春曉、黃小峰等16位學者齊聚三聯書店美術館總店,以“學科開放史”“公眾美育史”“原創啟新”為三大議題,共同回顧叢書出版二十年來的學術軌跡,探討中國藝術史研究的方法革新與未來方向。

“開放的藝術史”叢書

“一套叢書既啟迪學術,又能夠啟蒙大眾”

三聯書店執行董事、黨委書記宋志軍在致辭時表示,從出版人的角度來看,相較20年前藝術史研究發生了深刻變化,“三聯對藝術史出版的信心,恰恰來自這門學科本身的深刻性與復雜性,一方面,藝術史對圖像材料、解讀方法、跨學科視野的高要求,自然構成了一道護城河。另一方面,也正因為始終有一批學者在堅守和推動,藝術史才得以不淪為庸常之學。”宋志軍說。

論壇現場 中間三位依次為:宋志軍、尹吉男、馮金紅。

“我們有時候開玩笑說,不經意間澆灌了一根豆芽,過了20年竟然變成了參天大樹。”叢書主編、中央美術學院教授尹吉男回憶說:“上世紀90年代末,董秀玉先生邀請我醞釀這套書時,藝術史還是個冷僻的領域。當時的出版決策基于雙重判斷:一是中國藝術史需要突破傳統鑒賞框架,二是海外漢學的方法論可為本土研究提供借鑒。三聯此前也從未涉足此方向,卻選擇以‘開放’為名,將藝術史叢書定位為‘打通中西、連接專業與大眾’的樞紐,一下子打破了學科邊界。”

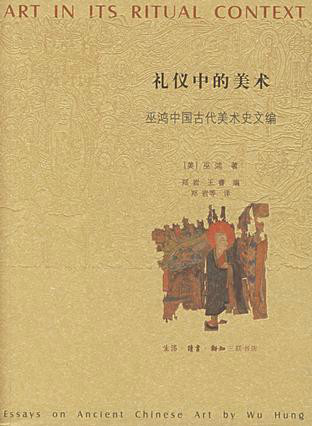

尹吉男認為,2005年,巫鴻的《禮儀中的美術》作為叢書首部著作出版,標志著中國藝術史出版進入新紀元。“后來讓我寫個題詞,我只寫了四個字‘繼續開放’。這個“開放”有兩層意思:一個是對世界的開放,另一個是對學科開放。不要死守原來‘小美術’的概念,要跟文史哲等其他的社會科學,包括自然科學之間打通。只有開放的學術才有活力,這個活力是未來發展的動能,否則什么都沒有。”

“一套叢書既啟迪學術,又能夠啟蒙大眾,這在學術和商業出版涇渭分明的美國不太可能,在學術越來越專業化和體制化的當下中國也不太可能。但是,倒退二十多年,這種跨界和跨學科的輻射力和影響力正是我們三聯人文學術出版的追求和風格所在。”三聯書店副總編輯馮金紅在發言時認為,“開放的藝術史”叢書已經超越了一個局地的學科反射,可以折射這二三十年全球性社會和文化思潮的快速變遷,也是新世紀以來中國人文學術整體生態和發展模式的一個縮影。

《禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術史文編》 [美] 巫鴻 著 鄭巖 王睿 編;鄭巖 等譯

叢書編輯楊樂用數據介紹,20年出版24種圖書(19種譯介、5種原創),累計重印130余次,總銷量超35萬冊。巫鴻的《武梁祠》《傅山的世界》等著作至今持續加印,豆瓣評分均超8.5分。在學術出版與大眾閱讀的博弈中,叢書罕見地實現了平衡——首印5000冊的《禮儀中的美術》一月售罄,而繆哲《從靈光殿到武梁祠》、段晴《神話與儀式》等原創作品亦躋身暢銷TOP5。

三聯讀者信箱顯示賴星睿研究生期間的校內宿舍,“開放的藝術史”叢書長期居于核心位置

“我們曾收到讀者來信,說在圖書館看到原版《石濤》售價驚人,而叢書版本讓學生也能擁有自己的學術書架。”楊樂在論壇上展示了讀者反饋,其中設計專業學生提到“通過叢書理解青銅器紋樣”、普通讀者感慨“圖文比例讓人讀懂藝術史”,印證了出版對公眾美育的滲透。

叢書“重構了藝術史的方法論”

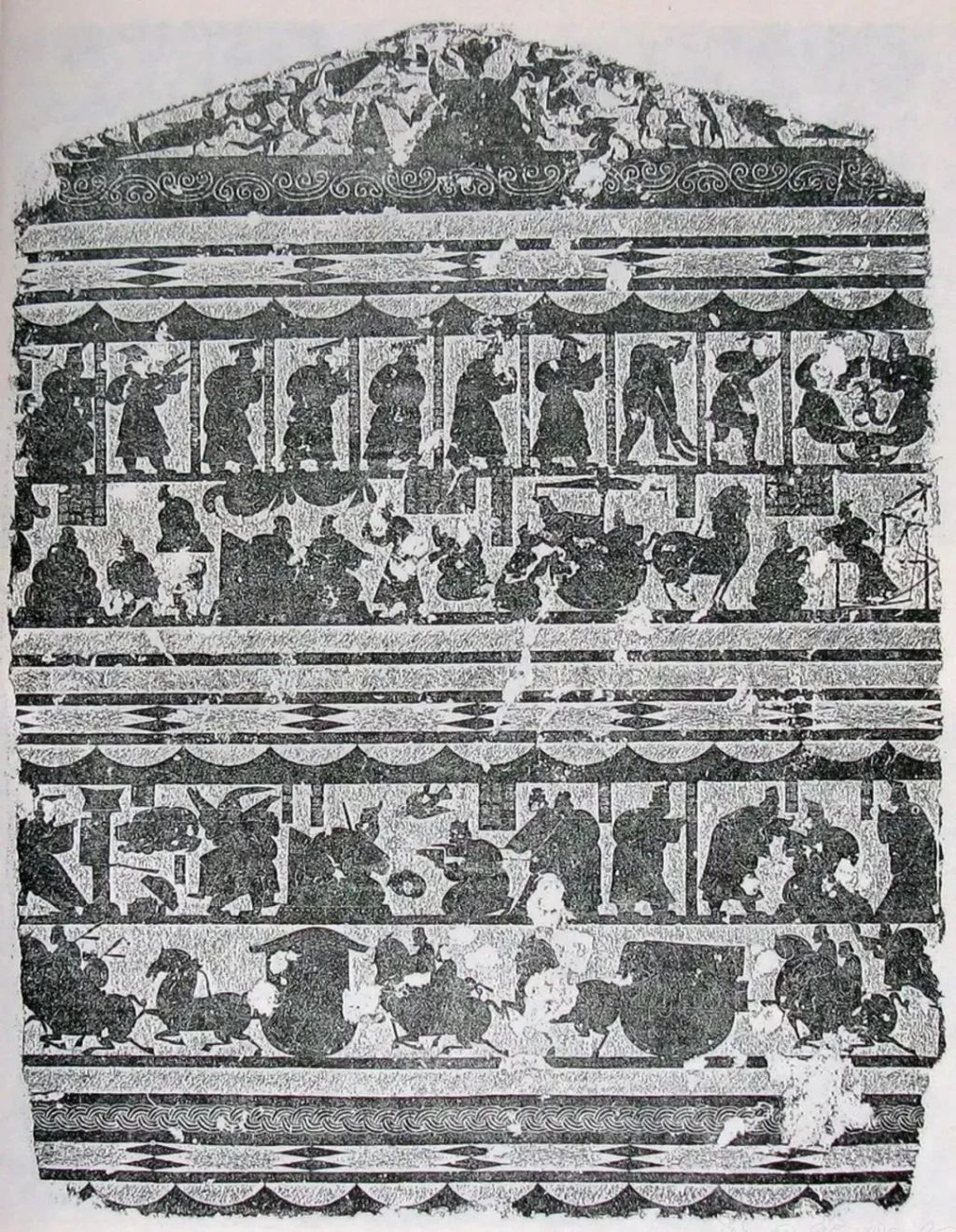

在嘉賓發言環節,北京大學藝術學院教授鄭巖以巫鴻研究為例,指出叢書最顯著的貢獻是“重構了藝術史的方法論”。他提到,巫鴻將墓葬視為“整體性藝術作品”,通過考古材料與視覺分析的結合,突破了傳統繪畫史的局限,“讓漢唐美術史從‘填空式研究’轉向對歷史語境的整體還原”,這種思路深刻影響了一代學者對考古材料的運用方式。

東漢武梁祠西壁畫像石刻拓片 山東省武氏祠文物保管所藏

中國藝術研究院美術研究所副所長杭春曉則聚焦“藝術史的思想史轉向”,認為叢書引介的海外研究(如英國牛津大學藝術史系講座教授柯律格《雅債》對文徵明社交網絡的解析)打破了“杰作崇拜”,“讓藝術史從對風格的孤立討論,轉向對視覺事件背后思想認知的挖掘”。這種視角的轉變,促使學界重新審視藝術與社會、觀念的深層關聯。

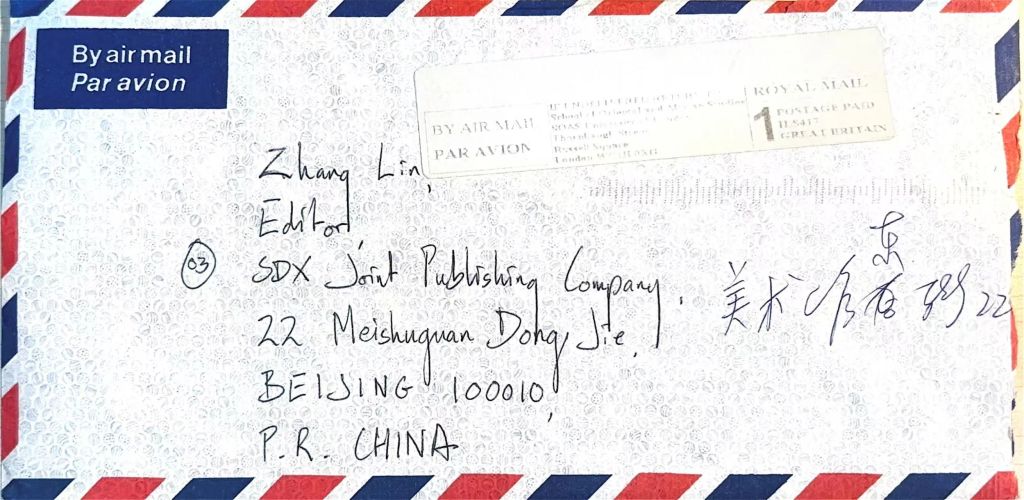

柯律格教授致叢書編輯信

中央美術學院人文學院副院長黃小峰以柯律格的研究為切入點,強調叢書推動了“物質文化與視覺文化的融合”。他談到,《長物》《雅債》等著作將器物、圖像置于社會史框架下分析,“讓我們意識到,一張畫、一件家具不僅是審美對象,更是社會關系的載體”,這種認知已成為當前藝術史研究的主流思路。

跨學科視野的拓展也是學者們的共同感受。北京大學藝術學院研究員祝帥指出,叢書區別于其他漢學譯介的關鍵,在于其“文化普遍主義視野”——將中國藝術史視為世界藝術史的有機部分,而非孤立的“區域研究”,這為中外學術對話提供了平等的坐標。

針對藝術史逐漸成為“顯學”的趨勢,學者們既肯定學科熱度帶來的活力,也警惕“俗化”風險。《美術觀察》副主編緱夢媛提到,當前研究需避免“方法模仿而問題空泛”,應像叢書早期著作那樣,“在跨學科中保持對核心問題的深耕”。這種對學術嚴謹性的堅守,成為學界的一致訴求。

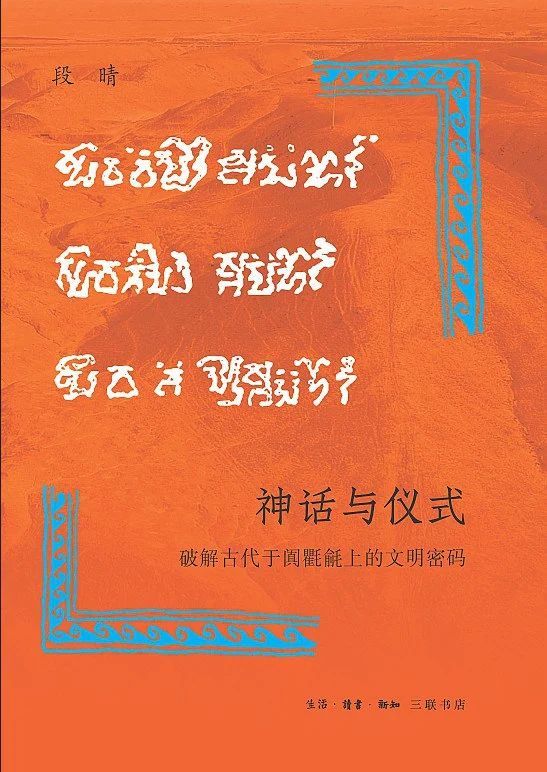

《神話與儀式破解——古代于闐氍毹上的文明密碼》 段晴 著 2022年,精裝

叢書的原創探索也已初見成效。2021年起,叢書開啟原創系列,鄭巖《鐵袈裟》對物質遺存的跨學科解讀、繆哲《從靈光殿到武梁祠》對早期圖像譜系的重梳理、段晴《神話與儀式》對于闐藝術的本土闡釋,均展現出從中國材料中提煉問題的自覺。這些作品不再依賴西方理論框架,而是以考古現場、實物感知、理論反思為根基,形成兼具在地性與普遍性的研究路徑。

論壇尾聲,尹吉男表示叢書下一步的原創征稿將在7月30日正式啟動。征稿將繼續踐行“開放”的理念,以開放的研究視角、開放的讀者定位、開放的定價原則,推動、記錄中國原創藝術史研究的優秀成果。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司