- +1

在舊貨市場,我找到了屬于自己的“長期主義”|漣漪效應

2014年,暢銷書《廢物星球》的作者亞當·明特在處理母親的遺物時,產生了想要了解二手物品是如何被回收利用的想法。當時全球二手交易蓬勃發展,但相關交易數據卻少之又少。

由于數據的缺失,亞當·明特橫跨五洲四洋,對全球知名回收公司與舊貨市場進行了田野考察式的跟蹤采訪,他探尋二手商品的前世今生,用《二手世界》一書帶全球讀者進入了一個“二手世界”。

而今,中國的二手市場也在不斷蓬勃發展。隨著環保意識的覺醒和經濟理性的回歸,二手正逐漸成為更多人的消費選擇。與此同時,二手文化的盛行,也反映出現代社會里,人們對物質、價值和生活方式的重新思考。

那么,中國的二手市場是什么樣子?什么是可持續的生活方式?二手文化正在如何重塑我們的社會環境與城市氛圍?本期漣漪效應邀請了永續舊物的店主武楷斯以及Goodone舊物倉的創辦人楊函憬,一起聊聊他們對舊物的看法,他們眼中中國二手市場的機遇與挑戰,以及二手文化將對我們的生活產生怎樣的影響。

或許,進入“二手世界”之后,我們的生活方式將從此改變。

以下為文字節選,更多討論請點擊音頻條收聽,或【點擊此處前往小宇宙App收聽】,效果更佳。

【本期嘉賓】

楊函憬

Goodone舊物倉創始人,舊物愛好者,從事舊物空間營造13年

武楷斯

永續舊物店主,舊物愛好者,可持續生活實踐者,從事舊物回收10年

【本期主播】

吳筱慧(澎湃新聞·鏡相工作室編輯)

歡迎來到“二手世界”

吳筱慧

兩位做舊物都已經超過十年,能不能具體地聊一聊自己的工作室和業務內容?

楊函憬

我最早創辦舊物倉,完全就是買舊物和賣舊物,因為第一段事業失敗逼不得已,沒想到一下子就(從中走)出來了。整個舊物的風潮還是可持續,后來十幾年沒有變過,圍繞著怎么把舊物采集起來,變成場景,跟新的生活方式的業態關聯,再把它傳遞到每個城市和每一個階段的人群,形成一種城市記憶的共鳴感和情緒感。

舊物倉(合肥)??楊函憬

吳筱慧

武楷斯,大家應該聽過他的名字,在不少報道中,他是“985 畢業”、“環球旅行”、“撿破爛”、“財務自由”……我最近搜你的資料還看到你是2025年高考人物的素材之一。

武楷斯

說來很慚愧,雖然做了十年,但還是在一個類似舊物倉 1.0 版本上徘徊,沒有脫離最基礎的舊物的租賃和售賣業務。剛才說了很多標簽,但實話和我的舊物生涯關系都不是很大。什么“財務自由”、“985畢業”,并不會幫助到我的舊物事業,完全是靠自己一步一個腳印這樣拼搏出來的。

我是 2015 年開始喜歡上舊物,開了第一家小店,從20平方米一直到100平方米,再到300平方米,再到現在2, 000多平方米,這樣發展過來,還沒有脫離最基本的道路。像楊老師做舊物場景,或者上升到企業的階段,這是我未來努力的方向。我的舊物分類為年代舊物和循環舊物,年代舊物更注重物品的設計性、歷史性、文化性,故事性。而循環舊物更注重它的循環性、性價比,能否讓買方和賣方獲得更好的經濟效益。

永續舊物門店 ??武楷斯

吳筱慧

兩位都很喜歡舊物,你們還記得自己第一次購買的舊物是什么嗎?后來是怎么開始真正地了解舊物的?喜歡舊物之后,有沒有影響到你們之前的生活習慣?

楊函憬

我很早工作的時候,2006年開了人生的第一家店,是一個雜貨店,叫利物浦,就是有很厲害的東西的鋪子,Liverpool,生活者的泳池的意思。后來我去舊貨市場,看到餅模,廈門做糕餅用的木頭模子,大概可能二三十年的東西,特別好,我就把它買回來了,雖然我不抽煙,我就把它當煙灰缸去推薦,我還記憶猶新那個畫面,買了一麻袋木頭制的餅模,從那時起就不斷地發現,哇,原來就還有那么多的“破爛”藏在這個城市的每個角落啊。

甚至有一陣子白天工作,晚上就在街頭巷尾,等這些舊物獵人采集完,去他們家里——在那些不見光、全是灰塵的閣樓上翻。確實對我改變還蠻大的,自從進入這個領域之后,恨不得用舊物把這個世界改造一遍,讓它都有一點舊物的影子。直到后來我去泰國還有中國臺灣,發現這些地方好多的店跟舊物融合得很好。所以我覺得這個世界經濟發展得還是特別快,需要舊物作為載體,像鑰匙一樣,讓大家找到一點跟過去的關聯和情感記憶。

武楷斯

我記憶中是在2014年,人生中第一次去舊貨市場,是桂林的六合路舊貨市場,現在已經搬到火車站,當時花五毛錢買了一個酒瓶子,也在心中埋下了一顆種子。15年的一次旅行對我影響最大,當時大三結束比較閑,去了美國。真的把我驚訝到了,他們的舊物文化真的極其繁榮,有舊貨市場,有車庫售賣,有各種各樣的古著店、中古店、二手店、慈善商店。都是我在中國沒見過的,我很好奇為什么在這個領域區別這么大?開始研究中國的舊貨市場后,發現它是非常地下的一種文化。研究過程中自己也開始收集,一發不可收拾,現在也成為了我畢生的事業,可以說像呼吸一樣重要,我可以選擇不呼吸,但是我不能沒有舊物。

說到舊物對我生活的影響,我從小就非常節約,這也是讓我愛上舊物的原因之一,在舊貨市場或者一些二手平臺可以買到很便宜的東西,比如說鞋子或者衣服,買全新的可能要三四百,但我在跳蚤市場10塊錢或5塊錢就可以買到,這個過程讓我很有滿足感,然后開始踐行可持續的一種生活方式,到現在,我生活中基本上沒有新的,除非是耗材,比如釘子、螺絲我會去買新的。所以我的生活方式可以說是一個極端原教旨主義的舊物愛好者。

吳筱慧

剛楷斯提到說別人花幾百塊錢買東西,你 5 塊錢就買到,那種成就感我特別能理解。因為我去年搬家后想換家具,但是直接買新的比較貴還有味道,我就去淘舊貨,特別特別get到了淘舊貨的快樂,我的桌子、鏡子、柜子都是從上海的各個角落里面淘來的,很好玩,別人來我家的時候,我也會跟她介紹這個來自哪個弄堂,那個來自哪個小區。

兩位逛過的世界各地的舊貨市場是什么樣子?你們覺得中國的舊貨市場跟歐美、日本這些已經發展得比較成熟的舊貨市場相比有哪些不一樣嗎?

淘來的二手桌子和椅子 ??筱慧

武楷斯

我去過 10 個國家,每個國家都會去逛舊貨市場和二手店,還有古董店。雖然每個國家的文化完全不一樣,但舊貨市場的規則都是一樣的,這很神奇。我在中國廣州天光墟的砍價的話術,可以用在美國紐約的地獄廚房的古董攤上。

吳筱慧

話術是什么呀?好奇。

武楷斯

有很多砍價技巧,舉幾個例子,比如看中一個東西,如果去問價格,店主會覺得你不懂行,更好的方式是你主動報價。你們再去談討價還價的時候,是在你所報的價格上進行漲跌,如果讓店主報價,可能會漫天要價。而且報價會顯得你很專業。當然還有很多技巧,比如說扭頭就走啊,等攤主叫你回來。當然這種還是有風險的,那可能一扭頭,旁邊就有一個人拿起來了。

每個國家或者城市,舊貨市場一般都分為高級的和低級兩種,高級就是偏古玩古董一類,但不一定是真的古董,低級就是偏生活化一點的跳蚤市場,我更喜歡去逛跳蚤市場,里面會有撿漏的樂趣。

吳筱慧

聽起來真的很快樂,你覺得為什么在中國沒有這種規模的二手市場。

武楷斯

一些西方國家二手市場成型比較早,據我所知,德國在100多年前就已經有法律規定,每戶人家每年有到二手市場出售個人閑置物品的免稅額度,他們體制上就已經很成熟了,政府也會組織,比如說在停車場,在公園組織官方的二手市場,但中國這樣的地方比較少。比較出名的有北京的大柳樹、東鵬舊貨市場,上海的楊浦花鳥市場,其他就非常少了。所以這個文化還是很下沉,到每個城市的老年群體,只有老年人比較清閑,所以不太被互聯網所知,也不太被年輕人所知,我覺得這是中國舊物文化的一個痛點。

德國柏林弗洛馬克的人們

楊函憬

我也研究過這個問題,有個朋友給我講起全球這些國家舊物領域的差別,其實跟它的生活方式、理念,還有最重要的,跟它的工業產品有關系。

后來我發現,國內尤其過了上世紀90年代,很多東西在生產出來壽命沒那么長,生命周期從用一輩子,變成用 7 年、 8 年了。這時物的二次流通的可能性就小了,不像很多舊物可以不斷地更換使用者,在我們使用者之間流浪和過渡。所以我發現物品的生命周期就縮短了。第二在中國新物還是比較容易得到,人們還是喜新不喜舊。但可能這五六年間慢慢就會形成一種新的風潮,因為經濟放緩之后,人們會開始去回歸,會去思考,會覺得這種純粹消費主義和物質主義好像不太行了,所以舊物的二手循環會有時間節點。

武楷斯

有一點像日本的上世紀80年代,當時經濟泡沫之后也是回歸到一個二手循環的浪潮中。

楊函憬

是的,而且我覺得二手更多是要通過這種交換、交流,甚至是交易,形成很好玩的社群和新的一種方式,因為純粹的購買是沒法產生一些樂趣的,反而是通過這樣的交易和交換來產生了新的樂趣。

吳筱慧

對,剛剛楷斯提到的歐美那種跳蚤市場,可以看到物品原本的主人是什么樣子,這也很有趣。

武楷斯

這樣的一種形式就是更回歸于物品交流,物品流動或者說流浪,把它給一個更需要的人的這樣一種本質。

舊貨市場沒有消費主義?

吳筱慧

楊老師提到說中國在近幾年人們才慢慢地開始接受二手,以前都還是喜新不喜舊的觀念。想請兩位位聊一聊,在消費主義和懷舊這中間,所謂的界限在哪里?像楷斯以前說過,逛舊貨市場讓你突破了新與舊之間的觀念界限。楊老師也說消費不是一件壞事情,不要把消費主義變成一種消費主張。兩位怎么看消費主義?你們覺得二手市場可以成為抵抗消費主義的一種路徑嗎?我們去逛二手還是會忍不住買一些自己不需要的東西,那二手消費會不會也成為另外一種形式的消費主義呢?

楊函憬

我好像在中間找不到一個明確的界限,像我們熱愛舊物,可能只要帶著現金進舊物市場,肯定不會留著錢出來。這時候你說需不需要,好像也不需要,但至少你是愛這個東西的,你購買的不是這個物品的本身,除了它的功能以外,可能還有一些情感的記憶、材料、工藝、美學等等,其實你是有愛和有癖好地再去買這個物品,就有癮的。

但是消費主義只是對購買的動作有癮,至于買什么,可能是另外一個邏輯了,所以我覺得這中間有一個質的差別。所以我們去年發起了“窮人生活節”,今年會做第二屆。其實我們對這種消費的主張就是:第一你可以少買,第二你可以不買,第三你可以交換,第四你可以買一些更耐久的東西,買回來可以用得更久,讓這個物品可以陪伴你更久,甚至不陪伴你也可以陪其他人,它的生命力會更長一些。

吳筱慧

對,通過這個“窮人生活節”也可以傳遞“舊物”這樣一個概念,讓大家更深入地走進舊物,那楷斯你怎么看消費主義?感覺你是一個非常不消費主義的人。

武楷斯

首先要清晰消費主義和消費的定義,它其實是不一樣的,消費主義更突出的是過度消費,比如說你買了一個包不滿足,你買10個包,買20個包,買30個包,這是一種消費主義,而且過于注重物品的品牌溢價,或者一些不實用的溢價。而消費本身可能是你確實需要去消費、購買,這時如果買二手,會給你帶來性價比更高的一個獲得。

比如說我最近在裝空調,園區物業要求空調外面必須得裝一個隔扇,淘寶買一個新的要130多塊錢,但是我在閑魚上找到40塊錢的,加上運費也就50、60塊,那這就是出于我自身需要的消費,而不是消費主義。

然后還有另外一個定義需要明晰,像我和楊老師,進入舊貨市場時候錢包是鼓的,走出來就空了,這個行為不能被定義為消費,我可能會被定義為投資,因為很多人消費是他買完之后物品就立馬貶值,但是我們這種舊物愛好者去舊貨市場買東西,在賣掉的時候大概率價格是要更高的,所以它可能是一種投資行為,而非消費行為。

淘舊物 ??武楷斯

吳筱慧

買舊物是一個投資行為,那你們會怎么定義值得保存的舊物呢?就像剛剛說,不要等對方先開口說這個舊物的價格,你要先報一個價格,怎么去定義這個東西呢?

武楷斯

我個人的話是非常主觀的,極其主觀,當然我也有一套標準去審視這件物品,一般而言從它的工藝、材質、歷史或者故事性還有設計性各個方面綜合判斷,有時就一個破木樁子,但它的歷史感、年代感、它的年輪所體現出滄桑感很打動我,它可能放在路邊沒有人要,也沒有人撿,在廢墟里面,我會把它撿回來,自己清潔打磨、上油,讓它變成很好看的裝置。

吳筱慧

所以還是基于你的經驗來判斷這個舊物它到底值不值得入手?

武楷斯

對,沒有嚴格標準。

吳筱慧

所以舊物是不是非常看你個人的審美?

武楷斯

嗯,我一直想說我要給自己眼睛上保險,因為我挑選舊物的這個眼光,是很厲害的。

吳筱慧

楊老師的舊物倉規模更大,你怎么定義值得保存的舊物?或者你對舊物的種類有什么偏好嗎?

楊函憬

跟楷斯一樣,其實最后會反映成我們的直覺和經驗或者美學,它后面都有一系列的標準,包括材質、獨特性,還有它關聯的故事,能應用在哪。舉個例子,有一次我一定要買下來三張黑膠唱片,如果不買,整個人都不好了。那是民國時期,代表這個城市最早的聲音,太重要了,像這種它的獨特性和故事,還有時間線都是極其好的。在這個過程里,確實是靠選品的眼光,讓它組合成一個新的場景,重新煥發它的生命。

最早我們朋友覺得這些舊物是跟著我去流浪,后來我說,這些舊物應該覺得很開心,因為它們可以去很多的地方旅行,從這個人到那個人,從這個城市到那個城市,我們只是一個傳遞者。

黑膠唱片 ??goodone舊物倉

吳筱慧

楊老師會帶著舊物去世界各地旅行,讓更多人看到這些舊物更多的功能,能不能跟我們具體介紹,舊貨倉這種大規模的二手循環運作的模式是什么樣子?

楊函憬

我們一直想探尋一條真正的可持續和循環的路徑,直到今年才理得非常清楚,把舊物再應用到今天的商業和生活,跟業態結合塑造文化力,形成療愈和情感價值的鏈接紐帶。

這條路一定要能形成一個持續的商業,有好的商業循環的機制,最后讓更多人參與,形成像國外那樣,二手真的是一個產業。所以我覺得接下來像這種真正的舊物市場,能夠更有質感,舊物倉也在介入,它可以是一個店、一個空間、一個舊物風格的餐廳或咖啡館,也可以是一個產業市場,這是我們探索出來的很多種舊物倉的模型,讓更多的人能參與進來,做一些有趣的社會實踐。

所以太需要很多個“楷斯”了,因為每個城市,尤其是年輕人,他們非常理解這些東西怎么選品、怎么集成、怎么應用,一定是可以連接起來的。

二手文化里的「長期主義」

吳筱慧

兩位就消費主義都提到這樣一個觀點,就是要區分你喜歡的是消費這個動作,還是喜歡消費的東西本身。讓我想起一句話,“現代社會買賣二手物品可以引導人們重新去重視物品本身的價值。”比如說像上海很多年輕人,從以前我問他們會不會買舊物,大多都說不會,很介意別人穿過的衣服等等,但現在越來越多人把“古著”作為自己衣著上的個性表達。據兩位觀察,近幾年在中國大家對二手物品的態度經歷了什么樣的變化?你們覺得這個變化背后的原因是什么?

武楷斯

這十年我是看著中國的舊物文化一點一點發展起來,越來越好。更多人去追求過去的一種設計和審美,“古著”也是,大家可以接受復古文化、中古文化,包括后面開始流行的 CCD 相機,最開始在閑魚上只賣10塊、20塊、50塊,炒作起來后變成了300塊、400塊,甚至過千,包括還有復古的軟裝飾,像文和友餐廳,把中國上世紀80年代還原出來,在全國都引起一陣風潮,各個城市都有模仿文和友這樣復古大排檔裝修的餐廳。

古著店

吳筱慧

對,上海也有很多類似的長沙餐廳,進去以后仿佛回到了90年代。

武楷斯

對,廣州文和友結業的時候也是我去收的,他們的東西還有老招牌都還在我這里,所以我覺得會越來越好,可以拿80年代日本做樣板,日本的二手產業也變得成熟,然后專業體系化,中國也未來也會這樣,所以我和楊老師可能都是比較早吃螃蟹的人。

長沙文和友

楊函憬

我會關注到一個東西的周期性,可能經過30年到50年,就會有經典產生。我們今天收很多舊物,其實都是一些相對經典,比如說可能在日本有柳宗理的“民藝運動”,歐洲有宜家去整理這些,再變成新的產品,其實上這是經典跟流行的循環關系。比如對于00后甚至是再往后的人,他沒有看過這些七八年代的東西,可能這又變成了一個流行,就像我會關注到現在年輕人他們喜歡的音樂,其實還是那時候我們喜歡的比如周杰倫等等,很神奇,沒見過的其實也會是流行和時尚的一個部分,只是這二者它不斷地在循環而已。

還有今天最重要的是,如果一個物品它僅僅只是物品,是很難支撐得起它的價值的,我們會去尋求物品后面的情感關聯和文化記憶,這也是大家為什么會往回走,去關注舊物,關注二手循環,因為它自帶了價值觀。我去購買一個東西,是用消費投出我價值觀的這一票,所以舊貨倉在每個地方都會開設這樣的一個空間,其實可以看成是價值觀的連鎖和價值觀的聚集,你找到的就是同頻的人群和社群,他們有一樣的偏好,一樣的路徑和一樣的共創和共享的價值方式。

吳筱慧

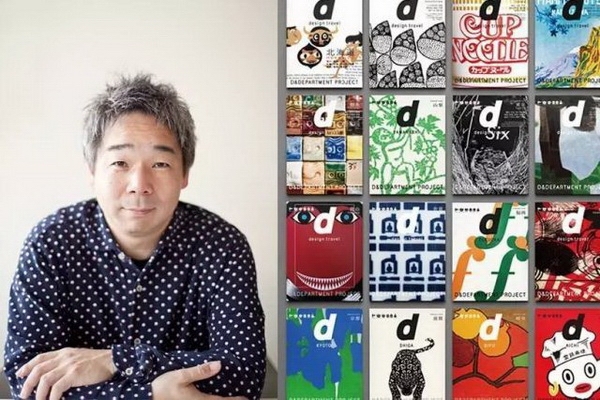

有點像大家說時尚是一個圈,我們喜歡的音樂、喜歡的衣服,過個幾十年又回來了。我記得楊老師曾經說,現在其實已經不需要設計了,這幾百年間的家具已經做得很棒了,你們現在其實做的就是一種整理的工作。

之前日本設計師長岡賢明提出了“長效設計”的理念,他認為好的設計就是修好之后可以一直使用的東西,還做了一個叫60vision的計劃,復活了一批日本20世紀60年代的產品,他覺得那個年代是日本制造的原點。我也想問,您認為中國有這樣的制造原點嗎?舊物倉做過的這些整理的工作,有沒有案例可以分享?

長崗賢明與他的《d設計之旅》

楊函憬

我發現,這些舊家具、舊的物件都是被這百年間的生活給設計出來的,只有生活才是最好的設計師。所以我開始整理這些東西,有些桌子、沙發等等基本上復刻和再優化了一遍。

后來發現大家還蠻喜歡這些東西,所以就一直成了舊物倉的條線,包括后來對花磚文化的復興,所以一個東西從消失到回來又被大家喜歡,變成了各種各樣的衍生的產品,它其實就是100年的時間,這個巡回永遠需要有人去做一些小事情,把它往前推動,我是特別喜歡這一類,也是舊倉最想長期去抓,去著手轉化的,跟舊物本身最相關的。

我一直說無印良品給你還原的是日本人的家,宜家給你還原的是歐洲人的家,中國人的家其實上是可以由舊物倉或者更多伙伴們一起把這些好的產品的設計原理激發出來。

吳筱慧

很多人知道舊物倉都是從花磚開始的,你也說舊物倉也復刻過一些比較好的曾經的家具,那你觀察中國的哪個時代的家具是最受現在年輕人歡迎的?有沒有整理過這方面的一些數據?

楊函憬

大致我們挑了三個段,我自己比較喜歡的,可能民國的比較復雜一點,保留的型也比較好,還有大概四五十年代,海派或南洋家具,這個時期我特別喜歡。再來是80年代,真的是極簡化。那時人們對東西的設計,做出來是一定要用一輩子的,極度簡單,功能又極度好,材質也很nice,所以這個時期的物品我是特別喜歡的,也證實它比較有生命力,離現在也不遠,所以舊物倉的核心一定要是你爺爺奶奶,還你爸爸媽媽,甚至你小時候看過的,這些東西還有余溫,它不是古董,不論真和假,只看時間段,還有對我們記憶的觸動有多大。

吳筱慧

對,這些東西之所以流行,甚至能流傳這么久,說明它們是最符合我們生活習慣的東西,它的設計是值得留下來的。那楷斯呢,我記得你也很提倡公司在產品設計上能更具持久性。

武楷斯

我是一個很喜歡維修的人,所以我生活中所有物件不會壞了就扔,維修繼續持續使用,有的甚至修好幾次,直到完全不能修了,我還會把它當廢品賣掉,榨干它的最后一點剩余價值。所以讓一件物品的價值最大化,是我生活中一直在踐行的一個理念。

吳筱慧

一件東西一直修到它不能使用為止,我想到你的節儉概念也源自環保的3R原則(Reduce、Reuse、Recycle),這個原則也秉承著低碳環保的生態理念和惜物的生活態度。所以想請你聊一聊,你認為可持續的生活方式是什么樣子的?能不能跟我們分享一些你的節儉經驗或不消費的經驗?

武楷斯

我平時會在小紅書上分享超級多省錢技巧,我有一個經驗就是把所有事情全都拆分出來,價格就會低很多,包括裝修也是,只要我做一個新的店鋪或者空間,我不可能找一家設計公司全包,而是把它全都拆分,電路的找電路,水泥的找水泥,木工的找木工,其中木工又可以拆出材料我自己去尋找,比如二手的木頭之類。所以把事情拆分開,會發現生活中消費降低了很多很多,但前提是得花時間去學和研究。

吳筱慧

日本社會學家三浦展在最近采訪中說,他發現中國人更傾向于工具性的消費,就是帶著目的去買想要的東西。他覺得采用這種消費方式通常還沒體會到消費的樂趣。而日本人更喜歡終極目的型的消費,就是花時間去挖掘、發現、偶遇,我記得楷斯也說過,你很喜歡在舊貨市場的那種野趣感,這跟三浦展提到的“偶遇”是差不多的意思,所以想請楷斯聊一聊,這種野趣感到底是什么?

東京上野公園跳蚤市場

武楷斯

就是我永遠不知道今天會買到什么。很多人去超市,可能是抱著目的性,我今天要買牛奶、毛巾、牙刷,但每次去舊貨市場,我是沒有目的性的,我很期待今天會買到什么,所以就導致已經過了十年,我現在去舊貨市場的心情和我十年前一點變化也沒有,依舊是充滿熱忱、充滿激情。我覺得這也是舊物的一個魅力。

吳筱慧

所以從這方面也能看出,二手經濟的興起也說明我們的消費目的在慢慢地改變,我看中這個東西,同時還看中它背后的一些文化、美學等等給自己帶來的感動。楊老師之前也說過,年輕人誰不窮呢?讓他們能夠得到消費的尊嚴和文化,這個市場才是大的市場。

楊函憬

就像以前每個人都想買東西,現在慢慢變成了一群人開始習慣說,我們去換點東西,我們用二手的試試,它總要由這個風潮帶起來,就像當時臺灣自行車特別火的時候,是從一場時尚運動到一個產業的復興,到一種生活方式,像是一個漸變的過程,通過這個過程改變整個產業,改變整個消費觀念。所以我覺得是不是二手經濟也可能帶來一個風潮,最后變成一種生活方式。

武楷斯

我覺得算是一種調劑,可能像我和楊老師這種熱愛舊物的人還是少數,大部分人生活中基本還是買新的。當他有了這種理念,有了這種生活方式,可以在全都是新的物品中有那么幾件舊的,對于他的心情和感受也是一種調劑。

“物為人用,方為良物”

吳筱慧

有句話,我特別認同,“二手交易只有 0 次和無數次”,我開始接受舊物以后再買東西,會想一想是不是可以去買一個二手的。這個過程確實可以幫我找到更理性、更環保的消費習慣。兩位其實都提過舊物和人的連接,楊老師說“想讓舊物和人產生真正的鏈接”,楷斯也特別好玩,其實買舊物是買定離手的,但是你們店可以無理由退換,因為你說“不想把一個東西交給不喜歡它的人”,所以想請兩位聊一聊,你們覺得舊物是怎么和人產生連接的?自己在這個過程中扮演的是什么樣的角色?

武楷斯

因為我一直信奉一句話叫“物為人用,方為良物”。這就很好地總結了我對于物和人之間的關系,物要被人用起來,所以我的物品希望被購買的人所喜愛,使用它,愛護它,陪伴它。我覺得舊物能給人帶來情感價值,陪伴也是一種連接。這也是為什么我的店一直以來推行7天無理由退換,而且是原價退,全世界的舊物店能夠做到這樣的很少,我非常不希望我的舊物交給一個不喜歡它的人,因為不喜歡它的人很有可能會把它丟棄掉。

吳筱慧

所以舊物和人的連接就是人珍惜這個舊物,在時光的陪伴中慢慢地產生連接。那楊老師呢?

楊函憬

最早的時候,我是有非賣品的,就是非比我更喜歡的人不賣。也許我有很多的東西,沒法那么熱愛,天天看著它們,那個東西如果變成某個人的唯一,他也會更珍視它,所以我覺得一定是為這個物品找到更珍視它的這個人。

所以大家進來舊物倉的時候,并不是去買這個產品,其實是幫他找回他可能曾經丟失的、忽略的,遺忘的,像跟這個物品重逢一樣的這種關系,我想建立一種新的消費關系。而我們在這中間其實就像一個郵差,只是負責把這個東西送到他的手里而已,頂多就是這樣一個角色。

吳筱慧

楊老師作為一個郵差,有沒有類似的案例可以分享?

楊函憬

舊物倉這一路,會有很多的畫面和故事。其中有一個香港的音樂家,她到倉里的時候,從破爛堆里找出一臺那種小朋友玩的紅色玩具鋼琴,用那個彈來的曲子,然后抱著那臺琴覺得無比幸福,她說,我小時候的夢想終于實現了,因為她小時候就想要一臺這樣的琴,那時候她的爸爸媽媽沒法給她買得起這樣一架琴,經過50年之后,終于在舊貨倉實現了小時候的愿望。舊物帶來的這種神奇感,我覺得就在這點上。這只是其中若干個故事之一。

武楷斯

我也有一個很挺感動的故事,曾經有一客人在我的店里面買回他自己的一幅畫。他在讀書的時候做的一個漆畫作品。當然很多年以后,他的房子要清理重新裝修,我過去回收了他的很多的東西,其中包括那幅畫。一年之后,這個主人帶著他的妻子來我店里面逛逛,他問妻子,整家店里最喜歡什么?他的妻子就指著那幅畫,但這個時候她并不知道這幅畫是她老公畫的,當時所有人都起雞皮疙瘩了,然后他們決定再把那幅畫買回去,掛在自己家里面。當然我沒有賣,我送給他們了。

吳筱慧

真好,我記得之前楷斯還送過一次別人的信件。

武楷斯

對,那也很讓人感動。那信幸好是我收到了,我當時在舊書市場買了一大麻袋信件,但信件有一半都被水淋壞了,我回去之后又把它清潔分類,挑出來好的閱讀,發現這一系列信件是一個人幾乎半生的信件,從小時候一直到讀大學工作,所有人寫給她的信。她會收集起來,應該是對她有很強的意義,我覺得她丟失了應該也很心痛或者也蠻著急的。

但是我當時想,可能是這個人過世了,所以信件才流到市場,所以我就發了一個帖子在網絡上,我說在信件里看到一個人的一生。沒想到當天晚上就有人聯系我,說是被親戚不小心當垃圾處理掉了,然后就來找回了這些年輕時候的記憶。

一大包老信件 ??武楷斯

信件的主人 ??武楷斯

吳筱慧

真好,我們單位也發生過類似的事情,有一個攝影記者,也喜歡逛一些舊貨市場,當時在舊貨市場收到了一個家庭相冊,涵蓋了這家人小孩成長的很多照片。然后他發到網上問可能是屬于哪個家庭的,也引起了很大的轟動。最后發現,也是因為房子清理,里面的舊物不小心遺失了。包括前段時間有一本書叫《素錦的香港往事》,也是作家意外獲得了一個叫素錦的女人當時在香港和上海兩地的信件,通過整理這些信件,寫出了這個女人在港漂泊的半生。所以舊物背后是有非常多故事的。

我們繼續延伸,像舊物可以幫助人和自己曾經的經歷連接,還可以承載城市的記憶,是一個人和人需要頻繁對話的業態,可以促進人和人之間的連接,甚至營造更有溫度的城市氛圍。楷斯以前說,舊物是逝去的時光,是別人的鄉愁,也是城市的記憶。楊老師現在做的就是城市記憶守護者的工作。楊老師能否具體地聊聊,舊物怎么作為一個城市記憶的守護者存在?

《素錦的香港往事》

楊函憬

最早在16年,我們第一次做城市記憶展。因為當時我很喜歡廈門,發現我收的一切都跟廈門有關。它當時的商店、街區、老電影院……各種影子,都是從城市記憶開始的,同時也是這個城市每一戶家庭的生活記憶。

剛才講的信件、情書等等,我們其實都收到過,有很多的故事,它也是時代的記憶。比如這30年、這50年,有一個人們共通的時代記憶,就打破了空間。

城市記憶是還在空間的屬性上面,所以每個地方是有一些差異的。舊物倉在廈門的時候,可能是廈門的城市記憶,有花磚、有南洋、有老別墅。但它去到了,比如說珠海、北京、合肥,就不一樣了。所以就讓我們重新認識到,每個城市的記憶是不一樣的。我們就把舊物倉看成是一個城市記憶的博物館,這個博物館你是可以沉浸到其中,每一個物件就像一把鑰匙,每個人看到、讀取到的回憶是不一樣的,所以它實際上是一個超級存儲器,這家城市記憶的博物館也會讓走進的每一個人情不自禁地待更多的時間,喚起他更多的回憶和共鳴。

吳筱慧

如果我們的讀者從來沒有接觸過舊物,你們會怎么建議他/她體驗二手世界的一天?

武楷斯

關于二手市場一天,我會建議他周六來到廣州,跟隨我的腳步,去廣州各個舊貨市場,從凌晨5點開始,到廣州光塔路的舊書市,然后去荔灣加油站的生活化的跳蚤市場,再去二手服裝店,花5塊錢可能可以買到一件市面上幾千塊衣服,體驗這種撿漏樂趣,下午可以去廣州的陶街市場看看舊的電器音響設備,聽一聽黑膠,看一看80年代電視所發散的魅力,晚上可以來廣州的永續舊物,因為我們開店很晚,看一看我收集的全世界的各種各樣的舊東西,體驗過去的工藝美學,最后可以和我吃頓飯,聽我講講這些舊物背后的故事。

楊函憬

以上海為例,首先可以在周末去聚奇市場,去看一看為什么有那么多的人瘋狂癡迷這些舊物。第二可以走到一些真正藏在巷子里類似舊物倉的一個店,在上海這個類別是最齊全的,物品也最值得看。第三還可以去一些有意思的咖啡館,用舊物的場景搭的,真正地坐下來,在這一杯咖啡的時光里,一定會激發起很多的部分。最后可以用City Walk的方式走走這些舊的街區,因為在上海有非常多的調劑市場,甚至我一直覺得在上海的垃圾桶和舊街上還是能撿到東西的,能看到很多的舊家具,甚至還是有在街邊賣一點小東西的人,看到舊物存在的每一種面貌,以及舊物是如何通過每一個角度、每一種可能性去尋找到它新的主人。

吳筱慧

最后想請兩位用三個詞或者是用一句話講一講,舊物對你們來說最大的吸引力是什么?

武楷斯

我覺得舊物給我最大吸引力是它的隨機性,但這是基于舊貨市場而言的,這種隨機性最吸引我。還有舊物的歷史感,這也是我愛上老物件的一個原因。最后是性價比,這是我的三個關鍵詞。

楊函憬

我特別喜歡把這些看起來很破爛的東西,變成一家店,可能它是一家咖啡館、一家餐廳、一家甜品店。我特別癡迷這個過程,把舊物綜合應用起來,這是一個點。第二點是舊物里面有很多美學,我會慢慢研究,試圖把它串聯起來,變成一種時間的美學,包括它的字體、色彩應用,各種各樣都值得研究,能夠形成讓大家去回看的一種美好。第三,如果一定要說它對我最大的價值,就是它證明了我們到這個世界的獨特性。如果要用一件事情證明我來過地球,那可能就是因為有一個人,他在賣破爛,而且會一直做到老。

【收聽指南】

06:39 原來有那么多“破爛”藏在城市的角落啊!

11:43 武楷斯:舊物如何改變我的生活

13:06 從紐約到上海的“撿垃圾文化”——Stooping

16:14 在世界各地的舊貨市場,用同一套話術砍價

18:29 為什么在中國沒有大規模的二手市場?

21:55 舊貨市場沒有消費主義?

27:40 來不及了,快給“舊物獵人”的眼睛上保險!

29:46 對舊貨市場的商業循環模式探索

35:35 近幾年在中國大家對二手物品的態度變化

42:13 省錢博主的長期主義:讓一件物品的價值最大化

46:48 從沖動消費到感動消費:物為人用,方為良物

52:14 鋼琴、漆畫、信件、相簿——四個舊物故事

55:48 楊函憬:把舊物倉看成是城市記憶的博物館

59:51 獨家分享:二手世界一日體驗路線

1:01:53 舊物的吸引力到底是什么?

1:03:55 (不要錯過一個小彩蛋)

【本期配樂】

林生祥 - 面會菜The Last Meal

Bob Dylan - Workingman's Blues #2

【本期書單】

亞當·明特《二手世界 : 全球舊貨市場調查手記》

亞當·明特《廢物星球》

斯維特蘭娜·博伊姆《懷舊的未來》

王牧之 主編《四開02:中古、二手與永續》

郁達夫《故都的秋》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司