- +1

4M模型解析小米汽車,造車新人雷軍如何引爆商業奇跡

面對中國競爭愈發激烈的新能源汽車市場,傳統的4P營銷理論(The Marketing Theory of 4Ps)受到了極大的挑戰,以產品(Product)、價格(Price)、渠道(Place)、促銷(Promotion)為核心的營銷方法適合成熟市場,而不適合還在劇烈變動的新興領域。我們需要一種動態的、關聯性更強的營銷體系來幫助企業思考自身的階段、競爭的格局以及未來的策略。

所以在4P的基礎上,增加關聯性、敏捷性和動態性,可以得到4M模型,即MVP-PMF-GTM-MTU。

其中MVP可以看作從最基礎的產品功能入手,為用戶設計和制造出一個“可以買”的產品;而PMF則更進階到,通過對用戶需求洞察,為一部分有規模的用戶量身定制他們需要的產品,也就是設計并制造出用戶“值得買”的產品;前兩步圍繞著需求-設計-生產這些要素,第三步則要進入商業世界,通過GTM將產品真正導入到市場,通過營銷使其成為用戶知道并“想要買”的產品;而最后一步MTU是讓用戶在購買使用之后,通過體驗服務,對產品的評價為“推薦買”。

如果一家企業能夠完整的經歷產品這四個階段,就會接收到不同的能力考驗:在MVP階段,考驗的主要是企業能否將一個簡單的設計制造出來,并且可以不斷地去優化它;進入到PMF階段,因為有了制造的底氣,就需要去考慮如何造一個有價值的、用戶需要的、好用的產品,這里的關鍵是在于洞察用戶、提煉需求、總結功能、懂得取舍以及不斷地調研、優化和迭代;進入GTM之后,要求更多的就是商業化的能力,這里核心的是如何做到價值傳遞,即將產品的價值通過營銷傳達給消費者;到了MTU階段,就考驗企業持續的運營能力,將產品力、品牌力持續提升并轉化為用戶使用體驗,最后通過用戶運營產出積極的口碑。

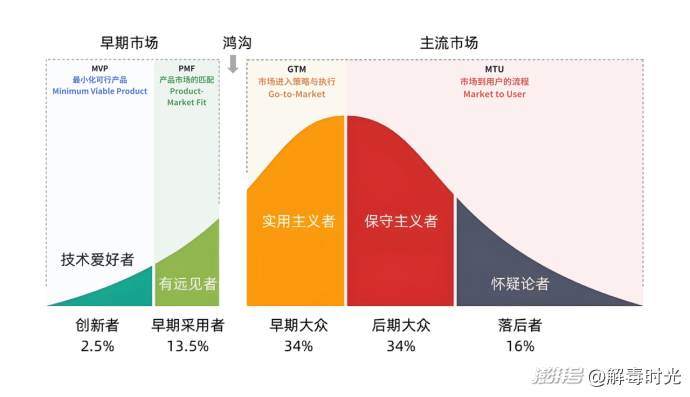

4M不僅可以概括企業的行為,也可以對行業的發展階段進行模擬,我們可以借助跨越鴻溝理論當中的劃分——一個全市場或品類市場中,用戶的劃分大概可以是2.5%的創新者,他們積極的擁抱技術創新帶來的早期全新產品;13.5%的早期采用者,他們愿意跟隨創新者的腳步,成為第二批嘗鮮者;34%的早期大眾,他們是實用主義者,只有當產品跨越鴻溝,被驗證真正有價值之后才會使用;最后兩個部分是34%的晚期大眾,他們是保守主義者,只有市場超過一半以上的用戶都選擇了新產品的時候他們才會行動,以及16%的落后者,他們內心保有對新技術新產品最徹底的懷疑,不到最后一刻不會改變自己。

基于這種劃分,在行業階段的發展中:MVP階段就對應著創新者為主導的階段,他們樂于接受即便是不那么完美的新產品;PMF階段則是早期采用者主導的階段,這個時候產品日趨成熟,這部分用戶也異常活躍;當產品跨越鴻溝,就要進入商業化的GTM階段,如何通過營銷贏得大量的實用主義早期大眾,是重要的課題;最后針對保守主義和懷疑主義的用戶,則需要通過MTU的過程來不斷地轉化。

當我們用這個模型去分析理想汽車在增程品類當中的發展的時候,就會得到一個很匹配的結果,但是如果看小米汽車,就會產生一個疑問,小米的SU7究竟在什么階段,YU7呢?這兩款產品如果都在早期,那么又怎么會獲得如此好的市場反應?YU7甚至創造了發售一小時大定超過28.9萬的市場“神跡”,這又是為何?

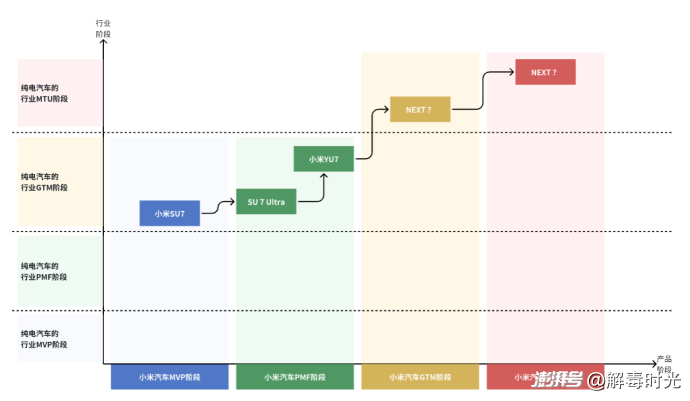

如果按照此前的分析方法,SU 7作為小米汽車的首款車,一定還是處于MVP的階段,起作用就是對自身產品價值實現能力的驗證,而YU7作為此后的跟進車型,也一定在PMF階段,在SU7對用戶需求的測試基礎上,繼續完善產品特性,真正做到對需求的充分覆蓋。

如果階段的劃分無誤的話,那么關鍵的問題是,小米汽車如何在MVP和PMF階段就能做到發布即上量、款款皆爆款呢?正好是因為小米汽車的這個現象,給4M框架增加了一些額外的分析要素,為了解釋小米現象,下面我們嘗試在總體市場發展階段、企業自身能力以及產品的4M要素對比三個方面來進行解讀。

一、小米SU 7和YU 7所在的市場是什么樣的?

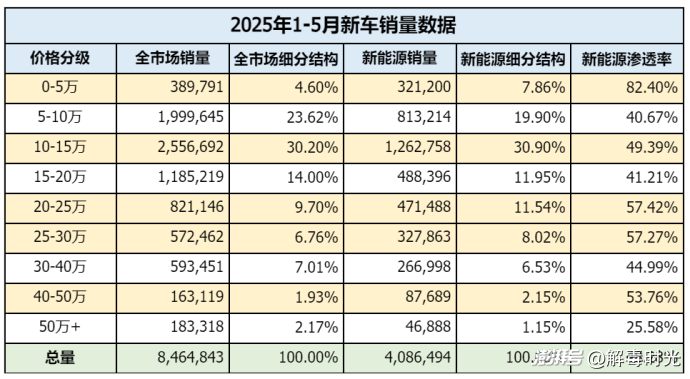

2024年底的時候,月度新車新能源滲透率已經超過了50%,進入到2025年,雖然由于傳統的春節淡季以及冬季對新能源銷售的影響,但根據1-5月的上險量數據來看,依然可以拉齊到48%以上,隨著天氣轉暖,后續滲透率的提升顯而易見,全年平均滲透率在53%-55%的可能性非常大,這已經到達新車銷售層面的一個統計學上的重要節點。

不過市場并不是均勻分布的,如果按照價格段的角度來打開銷量數據,就會發現在0-5萬的市場里,新能源的滲透率奇高,可以說傳統油車幾乎退出了這個市場的競爭,不過這個市場的量本身就很小,下面還有所謂老頭樂和一眾九號、愛瑪的攻擊,用戶的需求也是城市或城鄉之間的200公里以內的純粹代步,小電車非常具備性價比,同時還有國家置換補貼等政策的刺激,讓新能源汽車拿下了第一個絕對優勢市場,雖然前景并不可觀。

而在全市場銷量最大的占據了全部新車消費50%以上的區間5-15萬里面,新能源產品并沒有占到多少優勢,甚至還處于一定的下風。但轉到20-30萬這個市場,就可以看到,新能源的占比來到了接近60%,這是又一個新能源車的優勢領域,雖然沒有達到絕對占優的水平,但平均一個月也有至少15萬臺以上的份額,恰好,SU7和YU7都在這個價位段當中。

相信小米汽車在選擇自己前兩款車進入市場的時候一定考慮過這個問題,就是進入新能源品牌和銷量優勢市場,同時這個市場還有兩個很容易對標的產品,那就是特斯拉的Model 3和Model Y。這就跟當時理想選擇做理想ONE和L9的情況大不相同,無論從事實數據的維度還是用戶感知的維度來看,20-30萬的市場,在2024-2025年都是新能源的優勢市場,成熟且競爭激烈,可以說這個市場已經進入到了GTM甚至是MTU的階段,不再是早期的MVP和PMF階段了。

這也就意味著,小米同時面臨著機會和挑戰。一方面,市場足夠成熟、容量足夠大,這對于一個新能源汽車產品來說是機會;但同時另一方面的挑戰就是,如果小米的前兩款產品只停留在MVP和PMF階段,就必然無法拿下這個已經競爭白熱化的市場。所以這就涉及到第二個問題,小米汽車本身就不是無本之木,小米集團多年的深耕,已經具備了一些關鍵的競爭要素,對此我們還是要再看一下小米汽車的能力。

二、小米汽車從小米得到了什么?

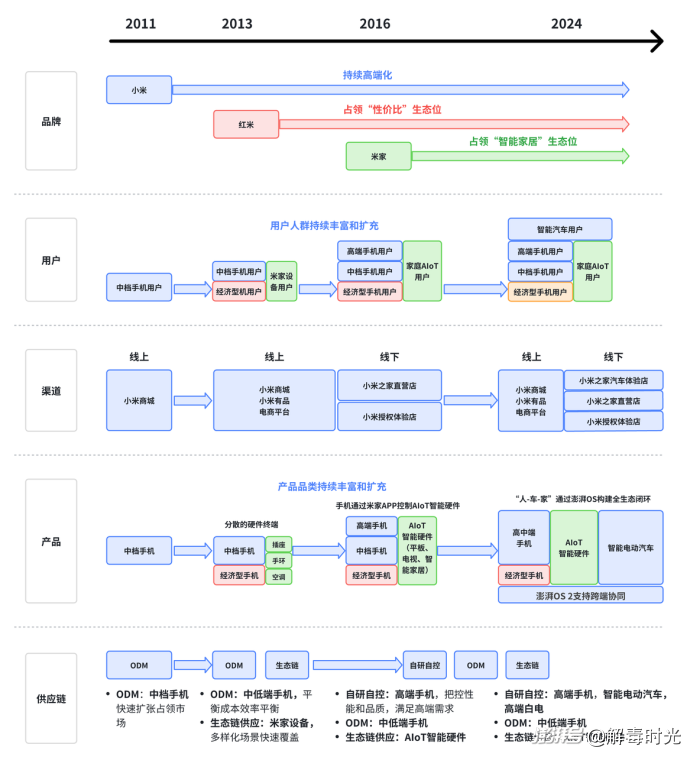

說到小米汽車必須要先看一下小米集團。發展初期小米的業務基本依賴于手機單品,規模和想象空間還被困在一個特定的市場當中。隨后,小米開始思考和構想生態布局:以小米手機等為核心打造一個覆蓋家居、出行等的萬物互聯的小米生態產品圈,先用“互聯網+”改造升級傳統細分領域,再圍繞小米手機和生態鏈產品打造一個智能互聯的小米生態帝國。

從這樣的視角來看,2013年前,小米基本就聚焦在智能手機業務,而后的十年左右時間,也就是在2024年前,逐步形成了智能手機+IoT與生活消費產品+互聯網服務(軟件)業務模式,而在2024年發布了SU7之后,拼上了新的一個版圖,即智能汽車。

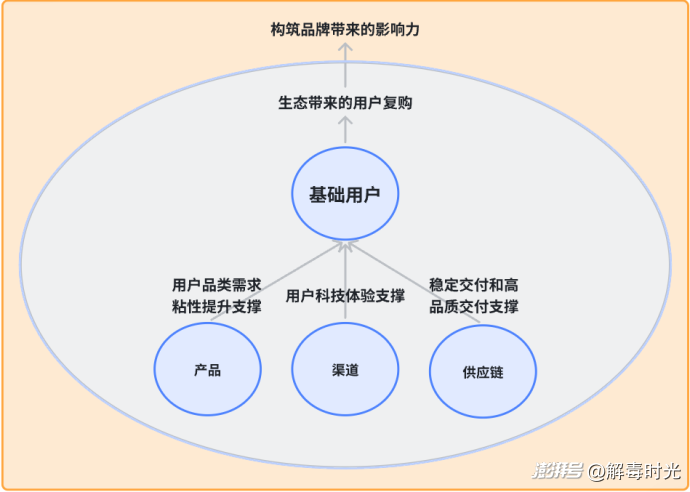

小米的發展一直沿襲著互聯網企業的思路,通過擴大用戶基盤和提升用戶粘性來不斷的提升規模和盈利。由此也很容易總結出小米生態的基本邏輯:圍繞用戶生態持續擴增為核心,兩條路徑增長——品類路徑和忠誠度圈層路徑(擴大基盤+提升復購),用戶規模是支撐硬件銷量和營業額增長,以及實現互聯網業務流量變現的核心;借助用戶生態的擴增占領不同的“生態位”,進而豐富品牌生態和實現品牌高端化;最后產品、渠道、供應鏈生態作為用戶生態持續擴增的重要支撐。

如果將小米的發展歷程中的各種能力抽象出來的話,就可以發現在SU7發布的階段,小米已經具備了很強的MVP能力(雖然不是在汽車領域),同時GTM和MTU也是行業內絕對頂尖的水平。這其實對4M模型提出了一個全新的挑戰:如果4M可以代表行業發展、企業發展以及一個產品發展的順序,但如果出現行業階段、企業能力和產品階段錯配的情況,該如何運用這個模型進行分析?

三、從產品能力的4M分解來看SU7和YU7

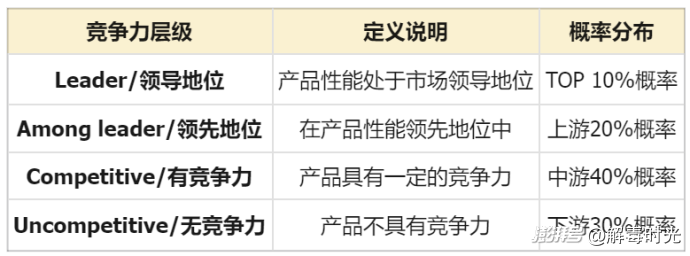

首先引入一個汽車行業內常用的評級辦法——源于福特產品屬性競爭力策略分析的PALS(Product Attribute Leadership Strategy)策略,來幫助我們把4M策略導入到某一款產品上。

PALS策略里面,將一個產品的某一個方面的特性針對目標市場上的同級別、同品類車型進行深入對比,從而得出在這個方面的四個級別:L-Leading 行業領導地位;A-Among 行業領先地位;C-Competitive 行業內具備競爭力 ;U-Uncompetitive 行業內不具備競爭力。從正態分布的角度來去測算,L大約是行業前10%,A在20%左右,C為40%的中等水平,U為30%的落后水平。

借助LACU這個工具,我們就可以進一步將一個產品當中所儲備的4M能力或價值進行細分。可以假設在一個產品最終被用戶接受的過程中,都需要將企業的MVP-PMF-GTM-MTU這四方面能力注入到產品里,形成產品的4M組合價值,表面上用戶是接受了某個產品,實際上是為4M的組合價值買單。

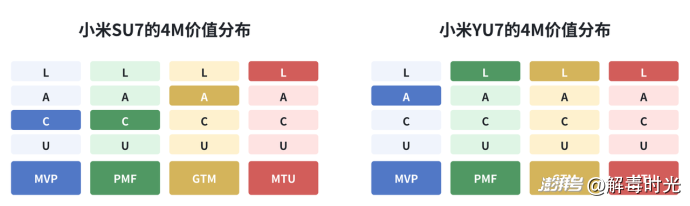

這樣我們定性的先將SU7和YU7兩個產品在四個維度上進行LACU賦值。

對于SU7來說,由于小米原有的制造能力的支撐,MVP方面不至于是U,可以得到C;PMF上,給出的產品賣點也非常明確——出色的造型和運動特性,但由于是首款產品,PMF上也能得到C;雖然小米的營銷能力很強大,但介于剛剛建設汽車業務,各方面的能力還需要復制過來驗證,所以GTM上可以得到A;最后在MTU層面,憑借著出色的用戶運營能力和雷軍的親自下場,毫無疑問小米可以得到L的評級。

再看YU7,有了SU7的鋪墊,MVP的驗證方面可以提升到A的水平;也正是有了SU7在用戶需求方面的探索,YU7保留了絕大多數被驗證的用戶“買點”,同時再補充上全新的SUV姿態以及還算合格的空間屬性,在PMF方面可以得到L;而在SU7市場營銷戰役之后,GTM也能夠跟MTU比肩,同樣都是L了。

這樣看來,YU7的爆單也是有其背后的關鍵原因,在市場上,很難找到一個“ALLL”級別的產品,況且在這四個維度上第一個因素的權重遠不如后面的大(這個問題實際上小米至今也沒有完全解決好,即便訂單再多,其受限的產能以及初期產品的品質依然不能達到預期),憑借在產品、營銷和用戶轉化這三個領域的L成績,YU7把SU7積累的能量和價值全部都引爆了出來。

結語:不可復制的時代商業奇跡與有跡可循的商業模式

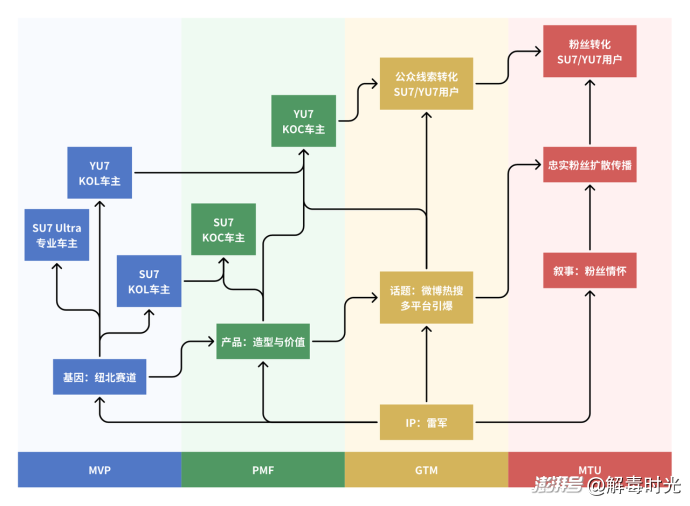

從不同角度觀察YU7的到目前的成功,能發現不同的路徑。我們姑且按照4M的維度來復盤的話,就可以在初期找到一個關鍵核心和四個方法——最中心的是雷軍作為IP,四個方法是塑造了一種基因(紐北賽道的運動基因),聚焦了一類產品(優秀的外造型和為用戶篩選的情緒價值);制造了一系列話題(以微博為中心,多平臺引爆);沉淀了一種敘事(雷軍、小米和粉絲們)。

很顯然,如果按圖索驥,并且原班復制的話,即便過程一模一樣,結果也會差之萬里。這個世界上只有一個小米,也只有一個雷軍(雷軍掀起了一番車圈高管自傳播的熱潮,最終也不過因成了那個東施效顰的成語的有效性);SU7和YU7找到了一個精準的且足夠大的市場,并給予這個市場中的用戶足夠的產品價值和情緒價值;即便是第一次造車賣車,小米多年積累的營銷和用戶運營的經驗,也讓雷軍有著足夠的底氣。

即便如此,小米依然是如履薄冰。汽車這個大行業,會教所有那些不尊重它的玩家做人。競爭、內卷、紅海,并不意味著毫無市場規律和打贏邏輯,4M就提供給我們一種視角,可以在行業、企業、產品的維度來審視發展的進程,并在合適的進程當中做出最有利于自己的取舍判斷。的確我們無法復制YU7這個汽車行業的奇跡,但是只要人類的商業故事還在不斷上演,世界終究會獎勵洞察且尊重本質并善用規則的人。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司