- +1

成功復活7000年前的生物?不,這是生命的時間旅行

最近看了一篇新聞[1],光看標題就特別震撼:“科學家成功復活了 7000 年前的生物!”,新聞里提到,科學家們在波羅的海沉積物中找到了 7000 年前的微藻,然后成功復活了它們。很刺激吧?

復活這個詞,在大眾心目中,有二種含義:

死而復生;

通過技術讓已經滅絕的生物再現;

實際上,這條新聞中的“復活”并不是這兩種意思中的任何一種,它是另外一層含義。

01你熟悉的復活根本不存在

科學告訴我們一個基本事實:真正的復活,也就是讓一個確切無疑的死物重新擁有生命,在現實中還從未被觀察到過。

生命,本質上是一套高度精密的化學反應,在一個有序的結構里持續進行。而死亡,就是這套系統的秩序徹底、且不可逆轉地崩塌了。好比一個生雞蛋,它的內部是液態的、有序的蛋白質結構,這是生命的基礎。你把它徹底煮熟,蛋白質受熱變性,凝固成一團,這個過程就是不可逆的。你不可能再用任何方法把熟雞蛋變回生雞蛋,它保持自身秩序的能力已經徹底歸零。

死亡同理。當一個生物的細胞結構被徹底破壞,DNA 鏈斷裂成無數碎片,驅動生命的所有分子機器全部停擺生銹,它就“熟”了。想讓這堆無序的、熵增到最大的物質重新自我組織起來,恢復成那個高度有序的生命體,其概率無限趨近于零。

生與死的界限,不是一扇旋轉門,而是一條單行道。

那么問題來了,既然世界上并不存在復活這種事情,那篇聲稱科學家成功復活了 7000 年前的生物的新聞,背后的真相是什么?

02從復活到喚醒

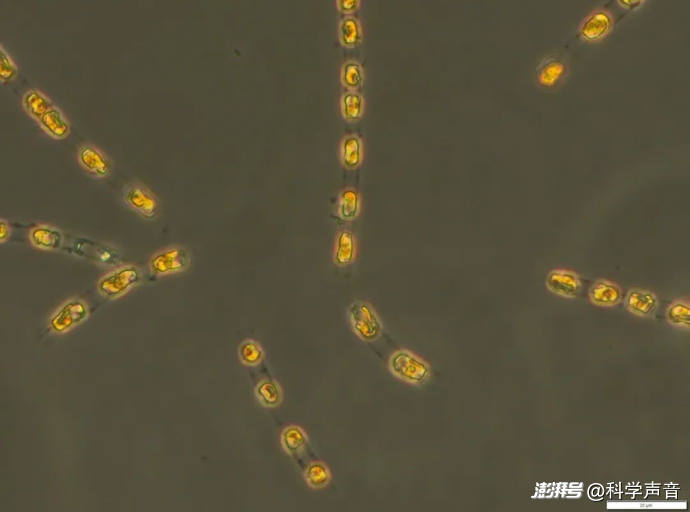

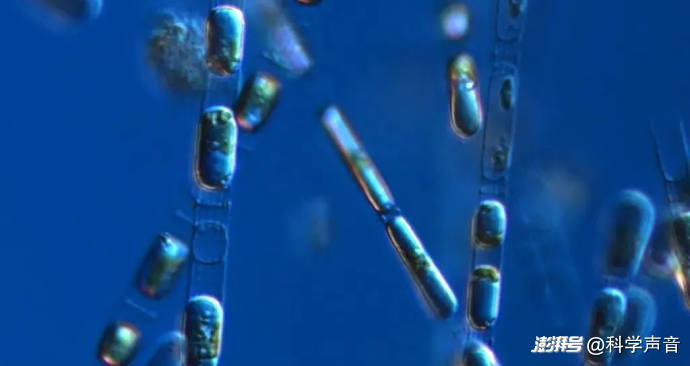

新聞的主角,是一種名為瑪氏骨條藻的浮游植物。這種小生命埋藏在波羅的海海底厚厚的沉積物當中,在整整 7000 年的時間里,它們似乎已經徹底失去了生命的跡象。但是,真實的情況是,它們根本就沒有死過。它只是啟動了生物界最硬核的生存策略之一——休眠,或者也可以叫做隱生。

波羅的海沉積物中,在缺乏光照和氧氣的情況下,約7000年后依然活躍的硅藻:海洋骨條藻(Skeletonema marinoi)。圖片來源:S. Bolius, IOW

休眠并非我們字面上理解的休息和睡眠,這是一種近乎于給生命按下暫停鍵的奇妙狀態。當環境變得極端惡劣的時候,比如沉入無光、無氧、冰冷的海底時,這種微藻就會像三體人脫水一樣,為即將到來的末日做一系列的準備。

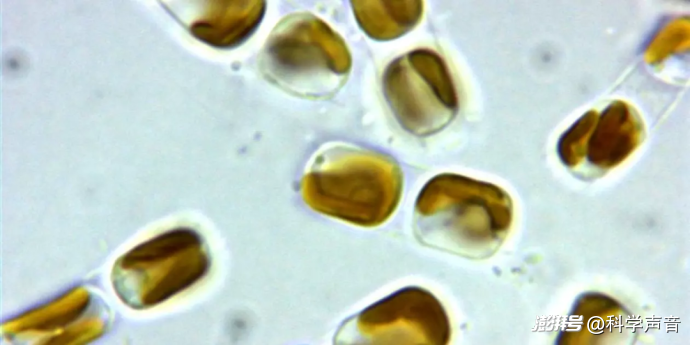

第一步:自我封裝。這個過程中,它們會快速形成一個厚厚的細胞壁,像休眠艙一樣把自己完整地包裹起來。

第二步:代謝停擺。它們自身的細胞代謝速率會迅速降低,低到幾乎無法測量的水平。它們完全不會分裂,沒有生長跡象,也不會發生分裂。

第三步:核心保全。 在這個厚厚的細胞壁搭建的救生艙里,最核心的軟件(DNA)和必要的硬件(細胞器)被完好地保護起來,等待著重啟信號的到來。

它真的就像一臺拔掉了電源的電腦。只要你沒有把它砸爛,沒有把它拆散,只是切斷了電源,封存進倉庫。那么 7000 年后,科學家們把它從倉庫里拿出來,插上電源,按下開機按鈕,它依然可以開機并且恢復運行。

所以,科學家們扮演的不是創造生命的上帝,而是那個按下開機鍵的技術員。整個過程,更準確的描述是喚醒,而不是復活。

03一本活的進化史

講到這里你可能會想,原來只是喚醒了一個睡懶覺的生物啊。我們早就知道水熊蟲、植物種子、孢子都有隱生的現象,喚醒 7000 年前的藻類細胞,有算什么驚天動地的突破呢?新聞是不是太夸張了?

這正是整個事件中最容被誤讀,也最具價值的一點。

這次研究的真正突破,不在于喚醒這個行為本身,而在于它開創了一種全新的研究范式,我們可以稱之為復活生態學。這個名字里雖然帶復活二字,但它研究的,是生物被喚醒之后的事。

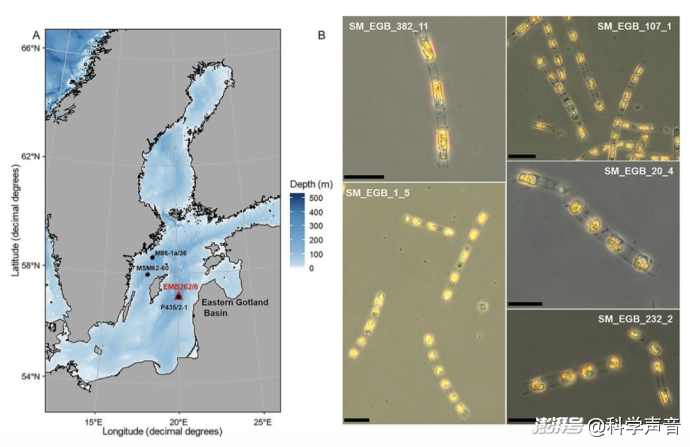

想象一下,過去我們研究古代生物如何應對氣候變化,只能靠化石。化石是生物的遺骸,信息很有限,而且還是靜態的。而現在,科學家們從波羅的海的海底鉆取了一根完整的沉積物巖芯。這根巖芯就像一個層層疊加的時間蛋糕,每一層都保存著對應年代的休眠微藻。

這意味著什么?這意味著科學家擁有了一本活的進化史。

他們可以精準地從這本“活歷史”中,取出 7000 年前的老祖宗微藻、5000 年前的曾祖父微藻、1000 年前的爺爺輩微藻,以及今天的子孫輩微藻,把它們全部喚醒,放在同一個實驗室里養著。這在以前是無法想象的。它直接把進化研究從推理時代帶入了實驗時代。這是極為了不起的成就。

有了這項成就,我們就可以直接觀察生命的進化史。科學家可以通過基因測序,清晰地看到從 7000 年前到現在,這個物種的基因組究竟發生了哪些具體的、為了適應環境而產生的改變。演化的路徑,不再是基于化石的推測,而是可以直接讀取基因的更新日志。

我們還可以基于這些活著的古生物,構建一個生態氣候模擬器。科學家可以人為設定一個未來的氣候環境,比如,模擬 2100 年全球變暖、海水酸化的場景。然后,把這些來自不同時代、擁有不同基因版本的微藻,同時放進這個未來實驗環境中,看它們誰的適應能力更強,誰會最先死去。

通過這種方式,科學家就能獲得關于生命應對氣候變化的第一手實驗數據,從而更精準地預測,我們今天的海洋生態系統,在全球變暖的壓力下,可能會如何演變,以及會面臨怎樣的風險。

這才是這次研究被全球科學界高度關注的根本原因。它提供了一個前所未有的工具,讓我們能夠把活著的古生物請進實驗室,用來推演未來可能發生的故事。

04生命的時間旅行策略

從更宏大的視角看,這種跨越千年的休眠,是生命應對嚴酷環境的一種終極智慧,一種特殊形式的時間旅行。

在科幻小說《三體》中,三體文明為了在變幻莫測的亂紀元中存續,會選擇集體脫水,卷成干纖維,以此度過惡劣的時期,等待恒紀元的到來再浸泡重生。

這些微藻的策略如出一轍。當外界環境不再適宜生存,它們便選擇下線,沉入黑暗的海底,將自己的生命進程調到無限慢放,以一種近乎靜止的狀態,在時間的洪流中漂流,等待一個可以蘇醒的未來。它們不是在對抗時間,而是在利用時間,把時間當成庇護所。

所以,下次再看到復活遠古生物的新聞時,我們可以跳出那個充滿魔幻色彩的詞語陷阱。它所揭示的,遠比起死回生的幻想更深刻:那是一個關于生命如何用極致的耐心和精妙的策略,與不確定的世界共存,甚至穿越時間抵達未來的故事。

這些被喚醒的古老生命,是來自過去的信使。它們帶來的最重要的信息是:面對無法戰勝的環境,生命最強大的武器,或許就是把自己變成一顆時間的種子,等待春天的到來。

最后留個有趣的問題:

如果你能喚醒一種特定年代的休眠生物(不限微藻)來研究一個問題,你會選擇喚醒什么?你想用它預測什么未來?歡迎在評論區討論~

信源:

[1] https://www.sustainability-times.com/research/we-brought-it-back-to-life-scientists-successfully-revive-a-7000-year-old-organism-frozen-in-time-and-mystery/#comments

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司