- +1

中國梵高的渺小與偉大 | 趙小勇的前半生

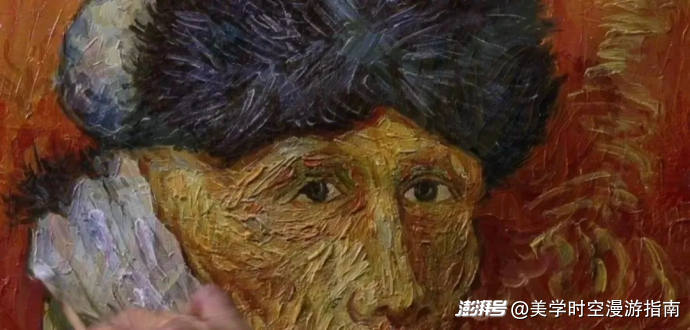

在梵高的自畫像面前,我想起了一個人,他就是趙小勇。

他是一名畫工,像流水線工人一樣,他在深圳大芬村臨摹梵高已經20年了。

他從下午兩三點開始畫畫,一直畫到凌晨三四點,有時通宵。

就這樣日復一日的重復勞作,對著買來的畫冊和電腦上的圖片,不停的模仿,不停的復制,可他心里深深的明白,這一切都是別人的。

甘心嗎?

真的不甘心啊!

起碼,我也要去荷蘭的梵高美術館看看真跡啊!

可是,有的人生來就沒有揮霍的自由。

1972 年,趙小勇出生在湖南邵陽的一個偏遠山村。父親早逝,母親一人撐起整個家。家里實在沒錢,他在 17 歲那年輟學外出打工。他一路南下,來到深圳。初到這座陌生城市時,他睡過橋洞,打過零工,做過搬運工。直到有一天,一位工友帶他走進了大芬村。

在生活的夾縫中,趙小勇內心最深處的這個夢想,每次提起,也只能和妻子鐘早春面面相覷,默默地感嘆一句“沒錢啊”。

是啊,一幅畫當時差不多就500塊錢,要畫多少張,才能拼湊得出去荷蘭的往返機票啊!

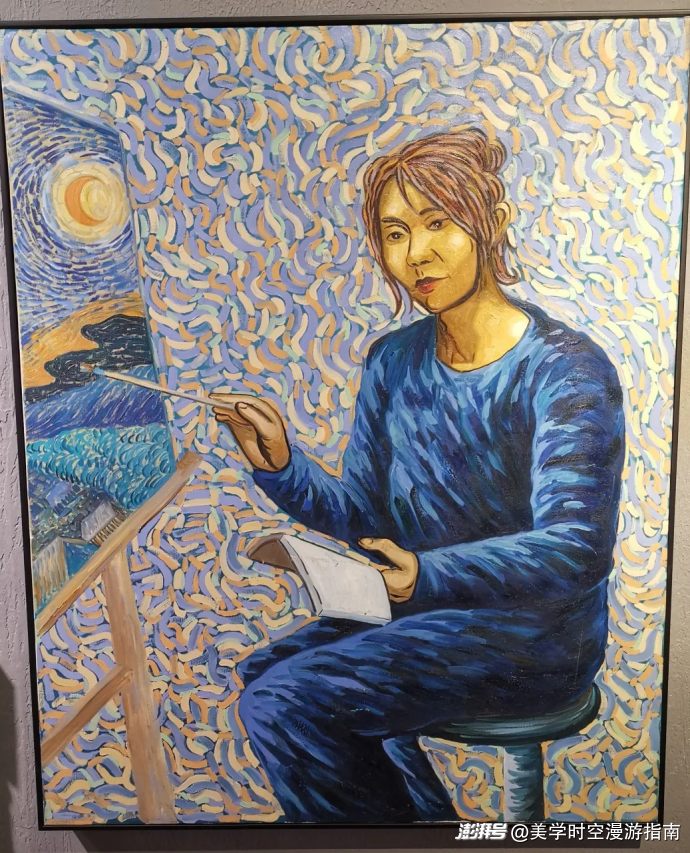

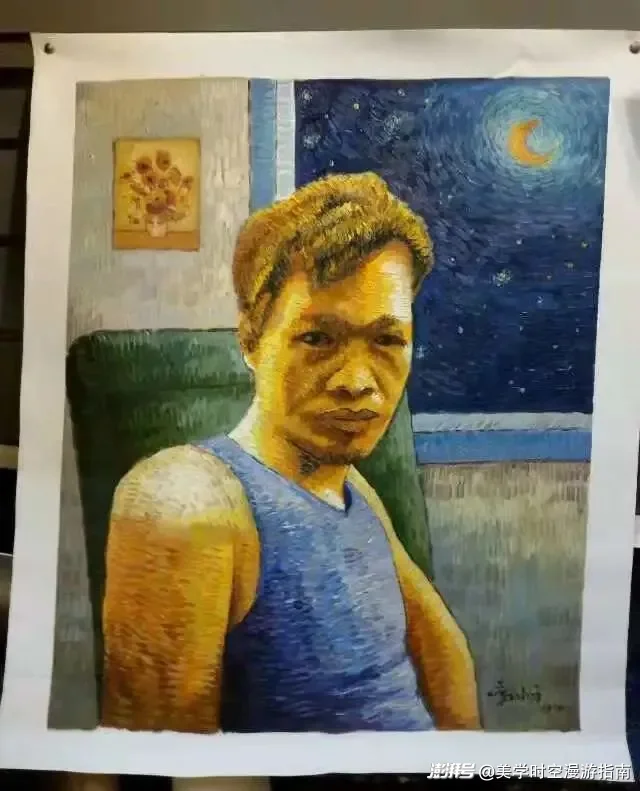

趙小勇畫了很多幅向日葵,而鐘早春則畫了很多幅星月夜。

大概是2001年吧,趙小勇在這一年里,畫了整整一年梵高的《鳶尾花》。我簡直難以想象,這么枯燥乏味的工作他是怎么堅持下來的,就這樣,一個人畫背景,一個人畫花,另一個人畫花瓶。趕著工期,用一年畫完5000幅《鳶尾花》。

深夜里,大芬村的畫室都會聽一檔叫做“夜空不寂寞”的電臺節目,節目專門做給漂泊在外的異鄉人聽。在萬籟俱寂中,整個大芬只有電臺的歌聲和畫筆摩挲的沙沙聲。

趙小勇的夢想,就在這沉默的沙沙聲里,被反復的咀嚼。20年里,接單,畫畫,交貨,再接單……最忙的時候,要在一天畫10幅梵高。

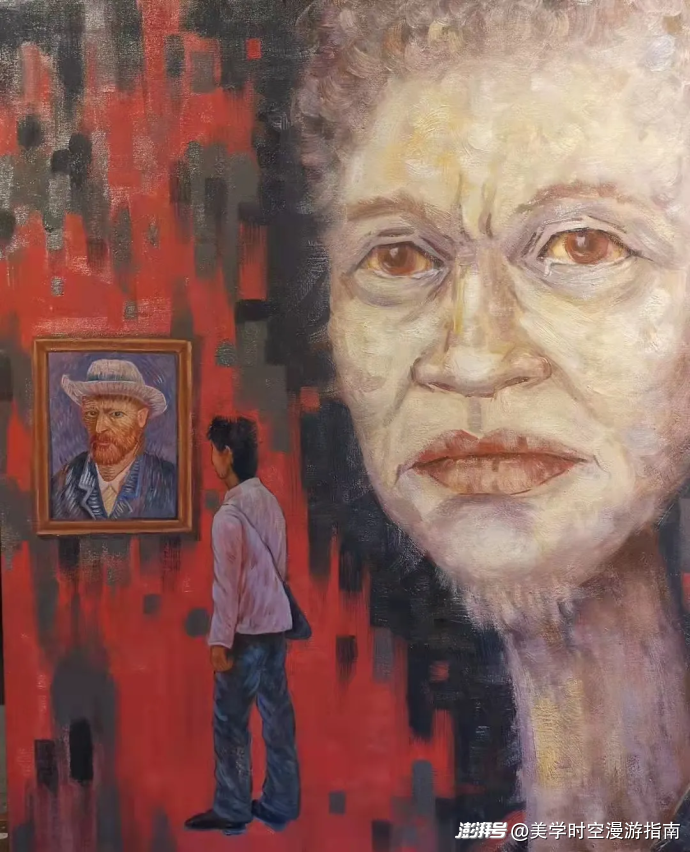

一直到十七年后,到了2014年8月,在攝影師余海波和導演余天琦的陪同下,趙小勇終于走了一生中最遙遠的距離,來到了梵高的真跡面前。在去往梵高美術館的路上,他的眼睛里全是渴望和新奇,可這畫面卻讓人淚目到不敢直視。

當趙小勇看著眼前真正的梵高,他才驚訝又無措的發現:

“顏色不一樣……筆觸也沒有那么厚。”

“畫冊上的畫筆觸很粗獷,色彩又很靚麗,可博物館里的那一幅筆觸非常細膩,色彩很柔和。”

趙小勇跟工作人員說,他畫了幾十年梵高,對方很感動,接著問他:

“你有沒有自己的作品?”

趙小勇是“中國制造”的一環,是全球化鏈條中最底層的復制者。對于層層疊疊的筆觸,他都有了肌肉記憶。可他用自己的生命去靠近梵高,卻發現自己始終活在別人的影子里。

回到深圳,趙小勇才意識到他那10萬多張仿制畫,也許根本不能叫作品,充其量算是產品。

臨摹得再像,都不如自己的一張原創。

趙小勇的荷蘭之行,不是終點,是一個新的起點。

去荷蘭前,趙小勇有一幅“吃土豆的人”剛完成一半。

回國后,他做的第一件事就是把這幅畫完成,隨后又把梵高所有的畫重新畫了一遍。

后來,這些畫都賣出去了,唯獨留下這幅“吃土豆的人”。

接著,趙小勇開始嘗試著去畫一些原創作品。

他的第一幅原創作品就是畫自己的妻子鐘早春。

“我畫完之后拿給她看,她很開心。后來有人想買,她就說不賣。”

他畫下鐘早春的笑容,畫下童年走過的石板路,畫下老屋的陽光與風。這些畫面或許不夠驚艷,卻帶著溫度,帶著時間的痕跡,是他親手創造的世界。

在這個時代,有多少人像趙小勇一樣活著?

他不是一個天才,也不是一個奇跡。他正以樸素的方式告訴我們:你要成為你自己,哪怕你的世界很小,也要用色彩填滿它。

每一個在命運縫隙中掙扎的小人物,都有靠近自己夢想的方式,趙小勇選擇了最笨的一種。

愿每一個平凡的人,都能找到屬于自己的光。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司