- +1

醫(yī)療科技評論 | 腦機接口解碼復雜手部運動意圖:從神經(jīng)編碼到高精度康復范式與臨床轉化前景

注“醫(yī)工學人”,第一時間獲取醫(yī)工交叉領域新聞動態(tài)~

今天,我們將深入探討神經(jīng)科學與生物醫(yī)學工程領域一項具有里程碑意義的最新進展:復雜手部運動意圖的腦機接口(Brain-ComputerInterface, BCI)解碼技術。近期,在《自然通訊》(Nature Communications)上發(fā)表的一項研究詳細闡述了大腦在協(xié)調多指運動時的神經(jīng)編碼機制,并成功將其轉化為高精度、可操作的控制信號,這為神經(jīng)假肢和未來康復醫(yī)療領域帶來了革命性的新范式。

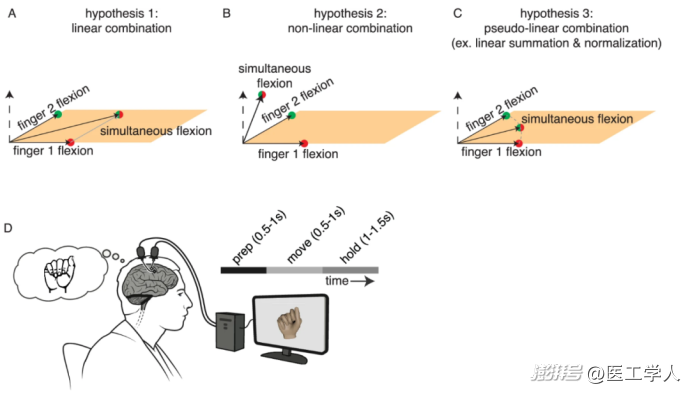

圖1 MenstruAl平臺

研究背景:復雜手部運動的神經(jīng)學挑戰(zhàn)與臨床需求

人手作為高度精密的工具,其無與倫比的靈巧性和多功能性源于多個手指的獨立運動與高度協(xié)同的復雜模式。這種精細的控制能力使得人類能夠執(zhí)行從抓握重物到進行精細操作(如書寫、使用工具)等各種任務。然而,對于因脊髓損傷、中風、肌萎縮側索硬化癥(ALS)或神經(jīng)退行性疾病等導致的肢體功能障礙患者而言,手部功能的喪失或嚴重受損極大地影響了其日常生活質量和獨立性。恢復其精細手部運動能力是當前康復醫(yī)學面臨的重大挑戰(zhàn),也是臨床實踐中最為迫切的需求之一。

傳統(tǒng)的BCI系統(tǒng)在解碼單一維度或簡單運動方面已取得顯著進展,例如簡單的光標控制或手臂運動。然而,處理手部這種高自由度、非線性相互作用的復雜運動時,其解碼精度和魯棒性往往受限。這主要是由于手部運動固有的復雜神經(jīng)編碼機制:

1.高自由度問題

2.手指的協(xié)同與獨立運動的動態(tài)平衡

3.語境依賴性編碼

4.運動意圖與運動執(zhí)行的分離

研究核心與創(chuàng)新亮點:從神經(jīng)活動到精確解碼的范式革新

這項研究通過在猴腦運動皮層(motor cortex),特別是初級運動皮層(M1)和前運動皮層(PMd)等區(qū)域,植入高密度微電極陣列,深度分析了神經(jīng)元對復雜手部運動(包括獨立手指的屈伸以及多指的協(xié)同抓握)的編碼特性。其核心創(chuàng)新點和亮點體現(xiàn)在對神經(jīng)編碼的精細化理解、高性能解碼模型的建立以及對語境依賴性編碼的有效利用:

1.精細化神經(jīng)表征的捕捉與分析:

(1)多維度運動模式的全面覆蓋:傳統(tǒng)研究往往局限于單一手指的運動或簡單的二維運動。該研究則通過設計多種手部姿態(tài)和動作(如獨立手指的屈伸、兩指協(xié)同、三指協(xié)同、全指協(xié)同等),全面捕捉了大腦對這些復雜運動模式的神經(jīng)響應。這使得研究能夠超越簡單的二元分類,實現(xiàn)對手部精細動作的連續(xù)解碼。

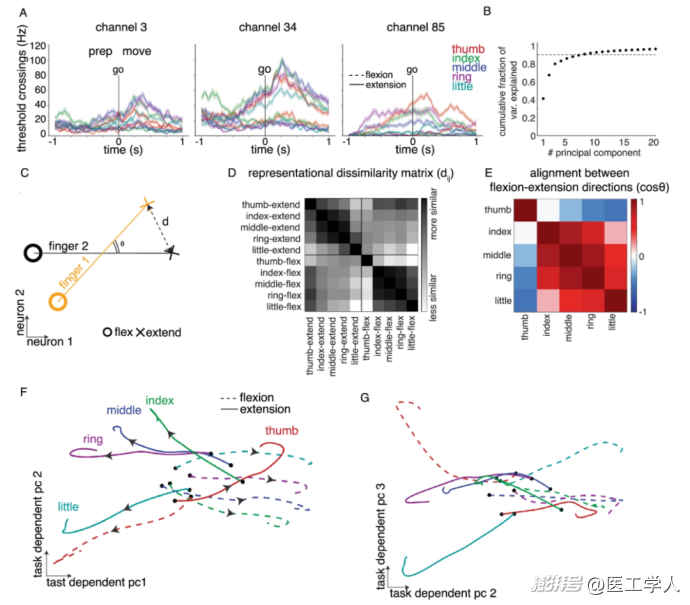

圖2 單指運動的神經(jīng)幾何

(2)神經(jīng)活動的時間動態(tài)特性分析:研究不僅關注靜態(tài)的神經(jīng)編碼模式,還深入分析了神經(jīng)活動在運動準備(prep)、運動執(zhí)行(move)和保持(hold)階段的時間動態(tài)特性。通過追蹤神經(jīng)元在不同時間窗口內的放電率變化,研究揭示了大腦如何在運動過程中動態(tài)地調整其編碼策略。

(3)表現(xiàn)性解離矩陣(Representational Dissimilarity Matrix, RDM)與主成分分析(PCA):論文中利用RDM量化了不同手指運動模式在神經(jīng)活動空間中的相似性或差異性,直觀地呈現(xiàn)了高級運動意圖的神經(jīng)編碼結構。通過主成分分析(PCA),研究還揭示了神經(jīng)數(shù)據(jù)的主要變異維度,這些維度往往與關鍵的手指運動模式(如屈伸對)高度相關。這些方法為理解復雜手部運動的神經(jīng)表征提供了強大的分析工具。

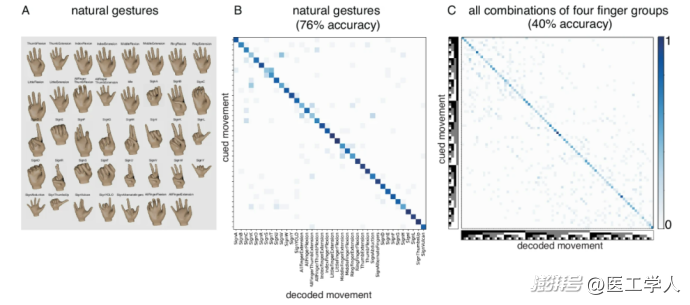

圖3 嘗試的多指運動在神經(jīng)活動中得到很好的體現(xiàn)

2.高性能解碼模型的建立與語境依賴性編碼的有效利用:

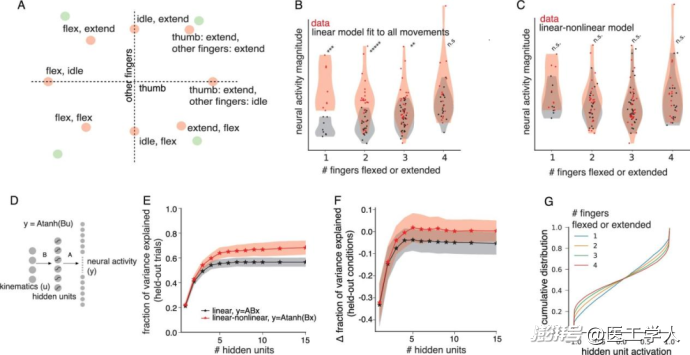

(1)線性與非線性模型的比較分析:研究采用了線性模型(如線性回歸)和非線性模型(如基于雙曲正切函數(shù)(tanh)激活的線性-非線性模型)來建立神經(jīng)活動與手指運動之間的映射關系。通過比較不同模型的方差解釋率和解碼精度,研究表明,能夠捕捉非線性關系的解碼器(特別是線性-非線性模型)在解釋神經(jīng)活動和預測復雜手部運動方面表現(xiàn)出更高的性能。這證實了大腦對手指運動的編碼并非簡單線性疊加,而是存在復雜的非線性相互作用。

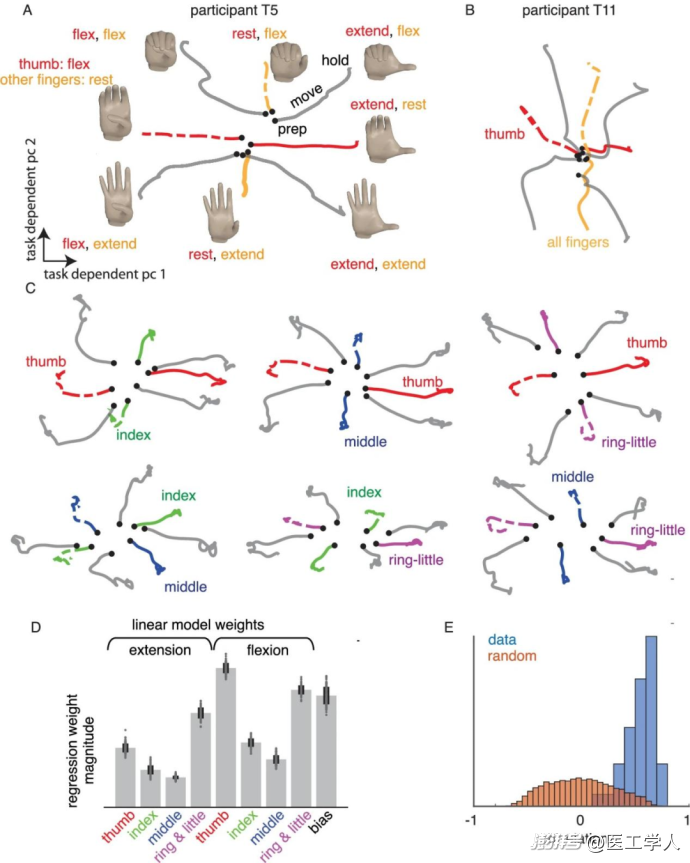

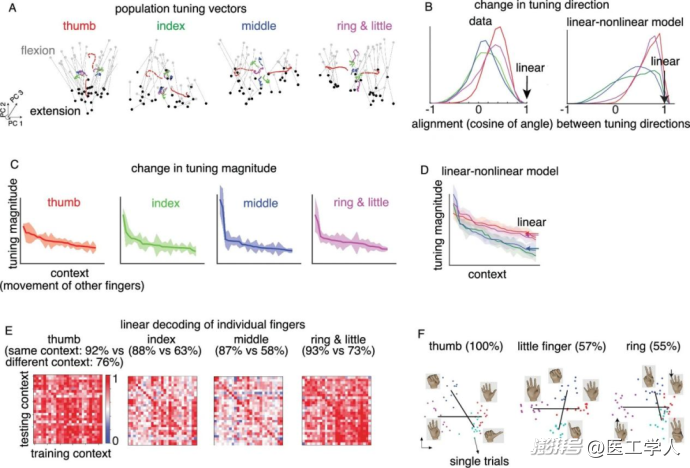

圖4 同時運動的神經(jīng)活動按照與線性總和一致的方向發(fā)展

(2)語境依賴性解碼策略:這項研究的一個核心創(chuàng)新在于明確揭示并有效利用了大腦對運動的“語境依賴性”編碼。研究通過設計對照實驗,比較了在相同語境(如其他手指保持不動)和不同語境(如其他手指同時運動)下,單個手指運動的解碼性能。實驗結果證實,考慮手指間運動語境的解碼模型顯著提高了對手指運動意圖的預測精度。例如,在“相同語境”下,拇指的解碼準確率可達92%,而在“不同語境”下則為76%。這種“語境敏感”的解碼策略是實現(xiàn)自然、靈活神經(jīng)假肢控制的關鍵突破,因為它更符合大腦實際的神經(jīng)編碼方式。

圖5 多指運動的整體神經(jīng)活動幅度保持不變

(3)神經(jīng)活動的時空特征利用:解碼模型不僅僅利用了神經(jīng)元在特定時間點的放電率,還考慮了神經(jīng)信號在不同時間窗口內的動態(tài)變化,這進一步提高了模型的預測能力。

3.多模態(tài)運動學和動力學參數(shù)的有效預測:

(1)連續(xù)運動軌跡的解碼:除了運動意圖的分類解碼,研究還成功地從神經(jīng)信號中預測了手指的連續(xù)運動軌跡,包括屈伸幅度和速度等運動學參數(shù)。這對于實現(xiàn)更流暢、更接近自然運動的神經(jīng)假肢控制至關重要,因為實際生活中的動作往往是連續(xù)的。

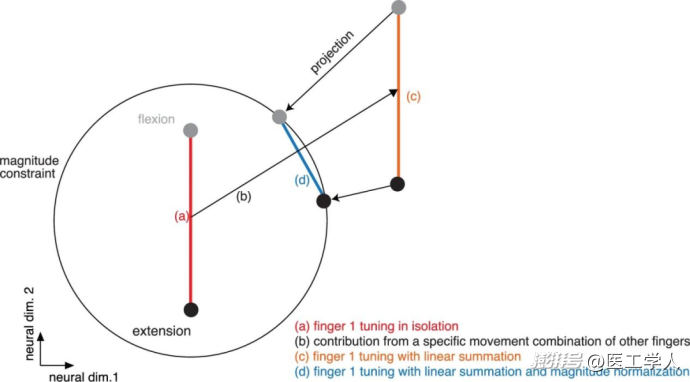

圖6 偽線性表示對單個手指線性可解碼性的影響

(2)線性模型權重的分析:通過分析線性回歸模型中不同手指的權重分配,研究揭示了大腦如何權衡各個手指對整體運動的貢獻。例如,拇指通常具有較高的權重,這與其在手部精細操作中的關鍵作用相符。這種對神經(jīng)編碼權重的量化分析有助于我們更深入地理解運動控制的神經(jīng)基礎。

圖7 圖示說明了偽線性求和如何解釋手指的群體調節(jié)變化及其對神經(jīng)表征強度的依賴性

醫(yī)學與康復應用前景:重塑生命的可能性

這項研究的突破,為神經(jīng)假肢的實用化和運動功能重建帶來了前所未有的希望。其在醫(yī)療和康復領域的潛在應用具有深遠意義:

1.高精度、自然神經(jīng)假肢控制:

(1)精細動作恢復:患者有望通過純粹的意念,實現(xiàn)對先進神經(jīng)假肢的高度精細化控制,完成抓握不同大小和形狀的物體、捏取細小物品(如硬幣)、指向、甚至是寫字等日常復雜任務。這將極大地提升癱瘓患者的生活自理能力和獨立性,使他們能夠重新參與社會生活。

(2)直觀操作體驗:通過直接解碼大腦的復雜運動意圖,神經(jīng)假肢的控制將變得更加直觀和自然,減少學習曲線和認知負擔,使用戶感到假肢是其身體的延伸。

2.個性化康復訓練與神經(jīng)可塑性促進:

(1)實時反饋康復:通過BCI系統(tǒng)提供實時、精準的神經(jīng)反饋,患者可以直觀地觀察到其大腦活動如何轉化為運動意圖的解碼結果。這種實時反饋機制能夠幫助患者更好地理解和控制自身的神經(jīng)活動,從而促進大腦皮層的神經(jīng)可塑性,加速受損運動通路的重塑和功能恢復。

(2)超越傳統(tǒng)康復局限:對于傳統(tǒng)康復訓練難以觸及的重度癱瘓患者,BCI提供了一個全新的康復平臺,使他們能夠通過意念進行“虛擬運動”,刺激大腦運動皮層,維持神經(jīng)元活性,防止肌肉萎縮。

3.新型診斷與評估工具:

(1)客觀量化運動能力:對復雜手部運動神經(jīng)編碼的深入理解,可能為神經(jīng)系統(tǒng)疾病(如運動神經(jīng)元病變、帕金森病)的早期診斷、病情進展監(jiān)測和治療效果評估提供新的生物標志物和客觀量化指標。通過分析患者在嘗試執(zhí)行手部動作時的神經(jīng)活動模式,可以更早、更準確地發(fā)現(xiàn)神經(jīng)功能異常。

(2)指導臨床干預:精確的解碼模型能夠揭示個體大腦運動皮層的獨特功能組織,為靶向神經(jīng)調控(如經(jīng)顱磁刺激TMS、深部腦刺激DBS)提供精確的定位依據(jù),從而實現(xiàn)更有效、個性化的臨床干預。

4.增強人機交互體驗:

(1)新型輸入設備:除了醫(yī)療康復,這項技術也可能在非醫(yī)療領域有廣闊應用前景,如作為下一代人機交互界面。通過意念控制電子設備、計算機系統(tǒng),甚至游戲,將徹底改變我們與數(shù)字世界的互動方式。

未來展望與挑戰(zhàn):從實驗室到臨床的轉化之路

盡管取得了顯著進展,該領域仍存在諸多挑戰(zhàn),需在未來的研究中加以克服,以實現(xiàn)從實驗室到臨床的成功轉化:

1.提升長期穩(wěn)定性和魯棒性:

(1)生物兼容性與信號衰減:長期植入的電極可能面臨生物兼容性問題,導致信號質量隨時間下降。需要開發(fā)更先進的生物材料和封裝技術,以確保電極在體內長期穩(wěn)定工作,并抵抗免疫反應。

(2)神經(jīng)信號的動態(tài)性與適應性:大腦的神經(jīng)活動模式并非一成不變,它會隨著學習、疲勞、疾病進展等因素而動態(tài)變化。未來的解碼算法需要具備強大的自適應性和魯棒性,能夠實時調整模型,以應對神經(jīng)信號的漂移和變異。

2.小型化、無線化與微創(chuàng)/無創(chuàng)接口:

(1)設備集成度:目前的研究設備通常較為龐大,且需要有線連接。未來的發(fā)展方向是實現(xiàn)設備的微型化和無線傳輸,使其更便攜、更易于集成到日常生活中。

(2)侵入性與風險:雖然侵入式BCI能夠獲取高質量的神經(jīng)信號,但其手術風險、感染風險以及長期安全性仍是臨床應用的主要障礙。探索更安全、更易于接受的微創(chuàng)(如皮層表面電極)或無創(chuàng)(如腦電圖EEG、功能性近紅外光譜fNIRS)BCI技術,同時努力提高其信號質量和空間分辨率,是擴大患者群體和普及應用的關鍵。

3.多模態(tài)信息整合與自然反饋:

(1)觸覺與本體感覺反饋:僅有運動輸出而無感覺反饋的假肢體驗是不完整的。未來的BCI系統(tǒng)需要整合觸覺和本體感覺(proprioception)反饋,使患者能夠“感受”到假肢所觸及的物體,或者“感知”到假肢的姿態(tài)和運動,從而實現(xiàn)更自然、更精準的閉環(huán)控制。

(2)視覺與聽覺反饋:結合視覺(如虛擬現(xiàn)實或增強現(xiàn)實中的假肢表現(xiàn))和聽覺(如運動完成提示音)等多模態(tài)反饋信息,能夠進一步提升用戶的沉浸感和操作體驗。

4.解碼算法的智能化與個性化:

(1)深度學習與人工智能:將深度學習和人工智能技術應用于神經(jīng)信號解碼,有望進一步提升解碼的精度和魯棒性,特別是在處理高維、非線性神經(jīng)數(shù)據(jù)方面。未來的算法將能夠從海量數(shù)據(jù)中自主學習更復雜的神經(jīng)編碼模式。

(2)患者特異性優(yōu)化:每個個體的神經(jīng)編碼模式都有其獨特性。未來的BCI系統(tǒng)需要能夠根據(jù)患者的個體差異進行算法優(yōu)化和校準,提供高度個性化的解決方案。

5.倫理、隱私與社會考量:

(1)數(shù)據(jù)安全與隱私保護:BCI系統(tǒng)涉及敏感的神經(jīng)數(shù)據(jù),如何確保這些數(shù)據(jù)的安全存儲、傳輸和使用,防止濫用,是必須解決的倫理問題。

(2)身份認同與“腦控制”:隨著BCI能力的增強,可能會引發(fā)關于用戶身份認同、自主性以及“腦控制”的倫理擔憂。社會需要提前思考并制定相應的政策和法律框架,以負責任的方式引導技術發(fā)展。

(3)可及性與公平性:確保先進BCI技術的可及性和公平性,避免其成為少數(shù)特權階層才能享用的技術,是社會發(fā)展中重要的考量。

結語

這項關于復雜手部運動意圖解碼的腦機接口研究 是我們在理解大腦高級功能和重建運動能力方面邁出的關鍵一步。它不僅加深了我們對神經(jīng)編碼的認知,更點亮了神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者重獲手部靈活性的希望之光。我們堅信,在神經(jīng)科學、生物醫(yī)學工程、材料科學、人工智能以及臨床醫(yī)學等跨學科的協(xié)同努力下,這項革命性技術將在未來的醫(yī)療實踐中綻放異彩,為人類帶來更美好的生活,實現(xiàn)“思之所及,指之所至”的愿景。

參考資料:

Shah, N.P., Avansino, D., Kamdar, F. et al. Pseudo-linear summation explains neural geometry of multi-finger movements in human premotor cortex. Nat Commun 16, 5008 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-59039-z

END

撰文 | 劉瑄倫

編輯 | 周宇茜

審核 | 醫(yī)工學人理事會

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司