- +1

全球公眾如何感知數字科技,又如何看待中國數字科技?

近年來,從移動支付、社交媒體、電商平臺再到人工智能、虛擬現實,數字科技正以前所未有的速度,成為驅動社會變革的核心力量。與此同時,中國數字科技加速出海,從早期的移動支付工具到如今的AI應用、視頻平臺,逐步在全球市場占據重要地位。在數字科技深度重塑人類社會的當下,公眾對技術的認知與體驗構成了理解時代變遷的重要維度。然而,全球公眾如何感知和理解數字科技的影響?不同區域對本國科技發展和中國數字科技的影響認知存在哪些差異?這些問題亟待實證研究的回應。

近日,中國人民大學全球民意調查中心發布《全球民眾數字科技認知調查報告》,通過對38個國家7599名受訪者的調查,我們看到了全球公眾對數字科技的多維感知,尤其是中國數字科技在海外的認知圖景。

一、全球數字科技應用:從單一工具到豐富生態

調查結果顯示,全球近2/3的受訪者對本國技術創新表示滿意,但呈現較為顯著的區域差異。以南方國家(主要包括非洲、南美、東南亞等發展中國家地區)滿意度高,歐美和東亞(日韓)則相對較低。這種差異可能與南方國家因數字科技實現較為顯著的跨越式發展,對技術改善生活的感知更為直接相關。

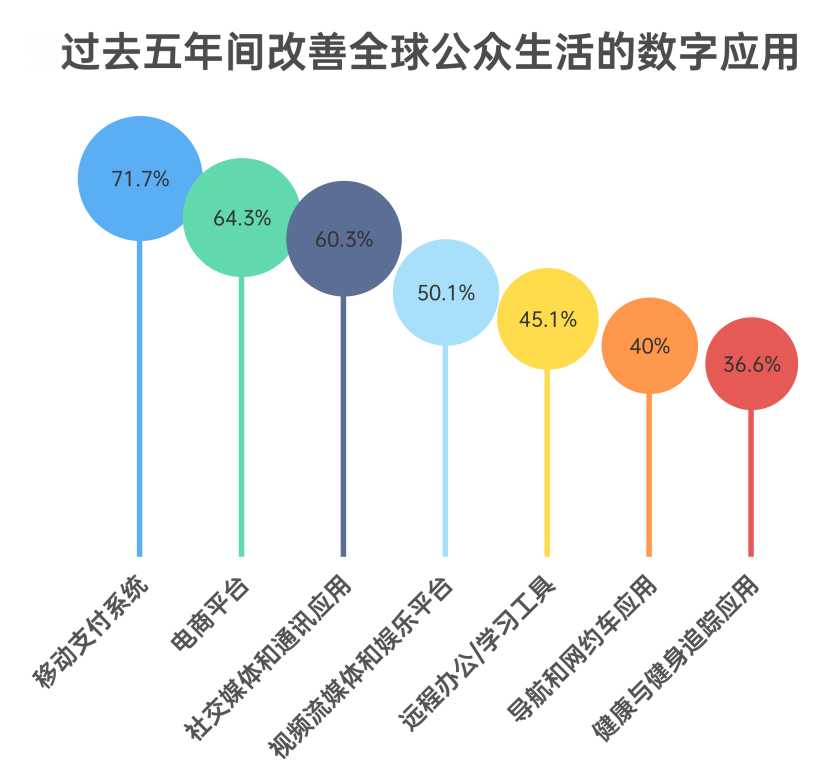

回望過去,在具體數字科技應用層面,全球公眾認為近五年內最為改變自身生活的,是移動支付、電商平臺、社交媒體與視頻流媒體等(見圖1)。其中,移動支付在調查中以明顯優勢位居首位,可以看到,當前中國以微信支付、支付寶為代表,不僅本土移動支付滲透率全球領先,也在全球產生了較為突出的示范影響。如今,無論中國人赴海外,還是外國人來華,更加便利的移動支付正在重塑全球的支付方式和商業生態。

在視頻流媒體領域,一方面,短視頻中,TikTok作為代表,已成為全球最受歡迎的應用之一,推動了音樂、時尚等多個領域的內容傳播;另一方面,長視頻中,隨著近年來WeTV、愛奇藝、芒果TV等海外版應用積極拓展國際市場,提供多樣化內容,國產劇“出海”也邁入新時代。多元生動的內容生態,既向世界展示了中國的發展變遷,也推動了中外文化雙向交流和全球范圍內的情感共通。

圖1.過去五年間改善全球公眾生活的數字應用

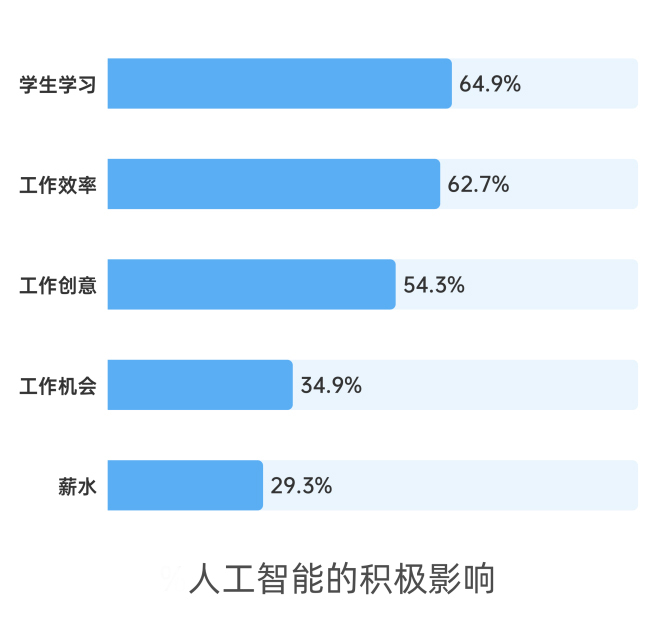

而展望未來,人工智能成為全球公眾最期待的數字科技應用。近7成受訪者認為AI將在工作、學習和生活管理等多個方面中發揮積極作用(見圖2)。這種期待與AI技術近年的爆發式應用密切相關——從ChatGPT引發對話式AI熱潮,到DeepSeek以低成本實現高效能,再到如今元寶、夸克、豆包等一系列應用對我們日常工作學習產生廣泛助力。

然而,期待背后亦有隱憂。僅34.9%的全球受訪者對AI于就業的影響持積極態度。可以看到,AI發展對就業市場和公眾觀念帶來了挑戰,但關鍵在于如何積極應對和適應這一變革。目前,政府和代表性領軍企業已正加大相關教育和培訓投入,幫助公眾掌握新技能,適應新工作需求。AI與千行百業深度融合的同時,也需要為千行百業的從業者帶去更低門檻、易用的技術助力。相信當數字科技更好走向鄉村、走向工廠,真正實現普惠時,將為經濟社會建設發揮更積極作用。

圖2.人工智能的積極影響

無論如何,從移動支付、電商、社交媒體到視頻流媒體、AI,當全球越來越多的民眾用數字科技改變生活甚至改變命運時,數字科技早已突破“工具”屬性,演變為重塑社會結構的生態系統。我們每個個體,都正經歷著從“使用數字科技應用”到“生活在數字科技生態中”的范式轉變,這種轉變不僅重構了技術應用場景,更催生了數字文明的新形態。

二、中國數字科技的全球認知:“先進”與“價值”的雙重維度

當前,我國數字經濟穩居世界第二位,在以中國企業為主的推動下,數字科技出海也為世界其他國家經濟社會發揮了建設性作用。對此,86%的全球受訪者均認為中國在數字科技領域具有先進性。尤其在南方國家,這一比例高達92.2%。即便在歐美、大洋洲等發達國家地區,受訪者中整體上也有近八成受訪者對中國數字科技的先進性表達認可。以上數據顯示出,中國數字科技已在全球市場建立起良好認知。

而比“數字科技是否先進”更重要的,或許是“數字科技能否帶來實際應用價值”。調查顯示,78%的南方國家受訪者認可中國數字科技對本國的積極影響,其中非洲國家受訪者的認可度超過90%(見圖3)。技術創新并非抽象概念,而是可以具象化到實際技術應用。從具體應用視角來看,雖然相當多數字應用于我們而言,早已進入“日用而不自知”的狀態,但對全球范圍內相當多發展中國家來說,越來越多普通民眾開始享受便捷的移動支付,隨叫隨到的網約車,與朋友隨時聯絡的社交網絡,沉浸愉悅的網絡視頻、音樂、文學等時,這些數字科技帶來的生活改善和效率提升,社會價值不言而喻。而中國包括華為、騰訊、字節跳動等數字科技企業,恰恰是這些數字科技應用的供給者和整個數字生態系統的建設者。

圖3.南方國家高度認可中國數字技術對本國的積極影響

就在本報告發布幾乎同時,美國參議院舉辦了人工智能方向的聽證會,微軟總裁布拉德·史密斯表示,決定中美AI競賽勝負的關鍵,不在于誰的技術更先進,而在于誰的技術能在全球市場得到更廣泛應用。回望過去數十年的數字科技發展歷程,中國未必在研發水平上均勝過美國,但依靠本國市場探索和積極出海,已在全球范圍內獲得廣泛認可。展望未來,中國數字科技應用如何進一步在本土加速落地,并在全球站穩腳跟,將是中美博弈的重要組成部分。

三、全球年輕一代有望作為“技術信使”構建更多相互認同

本次調查顯示,全球受訪者中,越年輕群體,對全球科技議題關注度越高、對本國科技創新的現狀滿意度和未來期待也越高、對中國數字科技于本國積極影響的認可度也越高。18—24歲群體和高于55歲以上人群,在上述多個調查數據的差異均超過10個百分點。其中,對中國數字科技于本國積極影響這一問題,兩個年齡段人群的差異更達到23個百分點。

全球年輕一代對科技創新展現出更高的接受度和認可度,同時也對中國的數字科技持更積極友好態度。如探討其原因,一方面,與他們作為“數字原住民”的成長背景密切相關——他們在數字科技高度普及的環境中成長起來,從出生起就接觸互聯網、智能設備等數字科技,自然地將技術融入生活、學習和社交,與當前全球尤其發達國家中尤其年長人群存在的“反智主義”,如“新冠病毒依靠5G傳播”、“疫苗中有追蹤芯片”等,有著顯著差異。

另一方面,全球年輕一代的數字生活,使得他們對中國的了解也更為客觀、豐滿。當年輕人在TikTok看到#ChinaTravel所展示出的多彩中國,對于中國的“有色眼鏡”想必也會少很多。無論是《黑神話:悟空》還是《王者榮耀》,無論是《哪吒2之魔童鬧海》為代表的電影作品,還是在線視頻上的中國古裝或都市現代劇集,這些作品在海內外引起廣泛關注,豐富了全球受眾的娛樂選擇,也為中外民心相通提供了寶貴橋梁窗口。

因此,贏取全球年輕一代,對中國數字科技的未來發展至關重要。這不僅要依靠技術本身的領先優勢,更需要從教育、交流與文化三個層面同步發力。

第一,教育體系的加速轉型至關重要。在全球范圍內強化AI、大數據等前沿技術的通識教育,同時注重人文倫理與科技素養的融合,不僅能夠提升青年對科技發展的理解力,也有助于塑造負責任的“科技公民”。

第二,青年科技外交的重要性日益凸顯。通過推動更多國際青年科技合作項目,不僅有助于提升技術標準的話語權,還能夠激發青年參與全球議題的積極性,構建一個跨文化、跨技術領域的創新共同體。我國科技部與巴西、韓國等國簽署的青年科學家交流計劃,正是在這一方向上的積極探索。

第三,文化層面的軟實力建設不可或缺。年輕一代對于數字內容、表達方式和價值共鳴尤為敏感。在出海的過程中,中國數字科技可更多借助影視、游戲、視頻等豐富形式,打造符合不同文化語境的“科技+文化”表達,構建既現代又多元、既技術導向又情感觸達的數字生態。這不僅有助于提升技術接受度,更能在全球青年中建立相互間的文化親近、信任與認同。

歸根結底,年輕一代既是科技創新的使用者,也是塑造未來的參與者。通過構建“硬技術+軟文化”的融合平臺,打造開放、包容、有遠見的數字生態體系,才能真正激發全球青年的創新潛力,推動全球數字科技的持續、健康發展。

總體而言,本次調查揭示了一個復雜多元的全球數字科技認知圖景:既有對數字科技應用的普遍期待,也有不同區域國家對中國技術態度的冷熱不均;既有年輕一代的開放擁抱,也有年長群體的相對審慎。這種差異本質上反映了技術滲透的不均衡性和全球文化價值的多樣性。

對中國來說,數字科技出海已超越商業層面,成為構建國家形象的重要實踐。技術不僅是工具,也是連接不同文明的橋梁。唯有扎根本土需求,尊重多元價值,在技術先進性與社會價值之間找到平衡,才能讓中國數字科技真正成為全球數字生態的共建者。未來,隨著AI、云計算、大數據等前沿數字科技的深化應用,關于技術與人類關系的全球對話仍將持續,我們可以相信,中國的大國角色將在傾聽與回應中愈發清晰。

(作者張迪為中國人民大學新聞學院教授、全球民意調查中心執行主任)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司