- +1

圣人雅樂:古琴,從來不是彈給人聽的?

CEO 速讀預(yù)覽

"這篇文章深刻揭示了古琴作為'文人精神道器'的本質(zhì)。在喧囂的現(xiàn)代社會中,古琴所代表的'向內(nèi)求索'的修身之道尤為珍貴。作者朱金科以深厚的文化底蘊(yùn),帶我們重新認(rèn)識這件千年樂器的精神內(nèi)核——它不僅是文化遺產(chǎn),更是當(dāng)代人安頓心靈的修行法門。推薦給每一位在浮躁時代尋求內(nèi)心寧靜的讀者。"

——林先生,某文化投資集團(tuán)董事長

寫在前面

在中國傳統(tǒng)音樂的長河中,古琴始終占據(jù)著一個獨(dú)特而崇高的位置。

它不像琵琶、古箏那樣以華麗的技巧和動人的旋律征服聽眾,也不像笛簫那般以悠揚(yáng)的音色引人入勝。

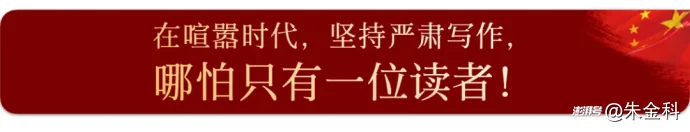

古琴的聲音是微弱的,甚至常常被形容為“聲微而志遠(yuǎn)”——它的音量不大,卻蘊(yùn)含著深遠(yuǎn)的精神境界。

而這恰恰揭示了古琴的本質(zhì):它從來不是演奏給別人聽的,而是君王、士大夫、文人雅士與自己對話的媒介,是修身養(yǎng)性、寄托心志的“道器”。

第一章 琴者,禁也:古琴的修身之道

古人云:“琴者,禁也。”這句話出自漢代《白虎通》,意思是琴的作用在于約束人心,防止邪念滋生。

儒家傳統(tǒng)思想認(rèn)為,音樂的最高境界不是娛樂,而是教化。古琴的音色中正平和,不激不厲,彈奏時講究“清、微、淡、遠(yuǎn)”,追求的是內(nèi)心的寧靜與道德的完善。

明代琴學(xué)經(jīng)典《溪山琴況》將古琴的美學(xué)總結(jié)為二十四況,如“和”“靜”“遠(yuǎn)”“古”等,無一不是向內(nèi)求索的精神境界。

彈琴不是為了取悅他人,而是為了修身養(yǎng)性,正如陶淵明所言:“但識琴中趣,何勞弦上聲。”琴音的有無并不重要,重要的是彈琴時的心境與體悟。

第二章 士無故不撤琴瑟:古琴的私密屬性

在古代,琴是文人書房中的標(biāo)配,所謂“士無故不撤琴瑟”。它不像宮廷樂舞那樣用于宴饗賓客,也不像市井音樂那樣供人消遣。琴是文人的知己,是獨(dú)處時的伴侶。

蘇軾曾寫道:“對一張琴,一壺酒,一溪云。”這種意境,正是古琴最本真的存在方式——它不是表演,而是獨(dú)白。

古琴的音量很小,甚至在現(xiàn)代音樂廳中不借助擴(kuò)音設(shè)備幾乎難以聽清。這種設(shè)計(jì)并非偶然,而是有意為之。

琴音不是為了遠(yuǎn)播,而是為了“近人”——只給彈琴者自己,或少數(shù)知音聆聽。正如《琴操》所言:“琴者,所以御邪僻,防心淫。”

它的價值,從來不在于外顯,而在于內(nèi)省。

第三章 雅樂與俗樂的分野:古琴的文化定位

在中國古代,音樂被嚴(yán)格區(qū)分為“雅樂”與“俗樂”。

雅樂是祭祀、修身之用,如琴、瑟、笙等;

俗樂則是娛樂之用,如琵琶、箏、笛等。

《禮記·樂記》中甚至將音樂分為“德音”與“溺音”,前者能正人心性,后者則只是“悅?cè)硕俊薄?/p>

唐代琴家薛易簡在《琴訣》中直言:“琴之為樂,可以觀風(fēng)教,可以攝心魄,可以辨喜怒……悅?cè)硕撸斯~琶之流,非琴也。”

古琴之高貴,正在于它超越了單純的聽覺享受,成為一種精神的修煉。

第四章 現(xiàn)代語境下的古琴:表演還是修行?

今天,古琴被搬上舞臺,成為音樂會上的演奏曲目,甚至有了考級制度。這種變化讓許多人誤以為古琴和其他樂器一樣,也是用來表演的。

然而,真正的琴人依然堅(jiān)持古琴的“內(nèi)向性”——它不是用來炫技的,而是用來修心的。

當(dāng)然,古琴文化本身也在演變。

宋代《瀟湘水云》已帶有敘事性,清代《五知齋琴譜》也收錄了許多可供公開演奏的曲目。

當(dāng)代琴家如成公亮、龔一等人認(rèn)為,古琴可以“自娛”,也可以“娛人”,關(guān)鍵在于是否保持其內(nèi)在的精神品格。

金科呼喚:

古琴的終極價值,在于文人的精神象征

2003年,古琴被聯(lián)合國教科文組織列為“人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,評語特別強(qiáng)調(diào)它“傳達(dá)中國文人價值觀”的獨(dú)特性。

古琴的珍貴,不僅在于它的音律,更在于它承載的士人精神——獨(dú)立、含蓄、以蒼生為念、與天地共鳴。

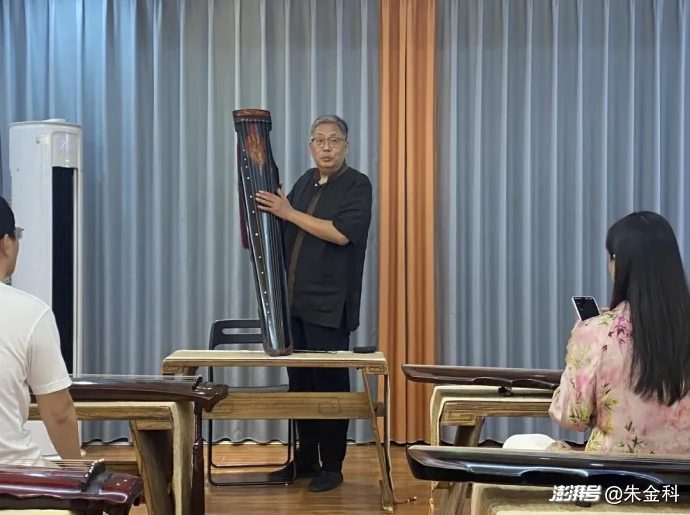

上圖:我最尊敬的古琴老師孔子七十四代孔浩泉,講解“仲尼式”古琴

誠如古人所言:“琴者,心也。”當(dāng)我們今天彈奏古琴,或聆聽古琴時,或許應(yīng)該回歸它的本真:

它不是華麗的表演,而是質(zhì)樸的修行;

不是取悅他人的耳朵,而是安頓自己的靈魂。

(互動一下:歡迎在評論區(qū)留言,讓更多人閱讀受益!)

作者:朱金科

一個筆耕不輟的戰(zhàn)略策劃人

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司