- +1

奶奶們愛上“AI孫子”,真子孫們該如何做?

本文為 澎湃號·湃客 科技 × 趣解商業 聯合出品,湃客科技欄目獨家首發,未經允許禁止轉發

作者 | 張語格

編輯 | 趣解商業TMT組

“去年十一(假期),有網友說放了7天假,8天被我罵醒。”

3月8日,雷軍在兩會上回應自己曾被換臉、擬聲,用來做各類視頻的嘴替和臉替。雷軍直言,對于這些“盜版”雷軍,自己想通過法律維權,卻發現對此沒有專門的立法,只能用隱私權、肖像權、名譽權等法律起訴,而這些都要量化損失,因此深受其擾。

圖源:抖音截圖

在AI騙局里,雷軍還不算最大的受害者。如今社交平臺上AI視頻屢見不鮮,由AI生成的真人形象已經到了以假亂真的程度,而面對這些“AI真人”的誘導,照單全收的幾乎都是無防備心的中老年人。

“AI孫子”硬控老年人

“我奶奶沉迷抖音上的‘假孫子’以后,我就失寵了。”陸俊(化名)的奶奶今年79歲,從春節開始每天都要看“萌娃”短視頻,視頻里的“萌娃”穿著小棉襖、小肚兜,每喊一句“奶奶”,陸俊的奶奶都會大笑起來。

仔細看視頻里的“萌娃”,皮膚光滑到有些失真,背景局部模糊,手指長短和擺放位置也不自然,AI創作痕跡極重,是很多年輕人眼里的AI“一眼假”。

圖源:抖音截圖

然而,中老年人幾乎沒有識別AI創作的能力。陸俊不止一次提醒奶奶這是“假的”,是AI生成的,有些視頻下方會有AI創作的提示,但奶奶都不以為意。陸俊對此也十分無奈,“我第一次提醒奶奶的時候,她有點震驚,但之后還是繼續看,她并不在乎小孩是真的還是假的,只覺得能讓自己開心的就是好東西。”

AI小孩,瞄準的是中老年群體被忽視的情感需求。有些用戶甚至將AI小孩當成了懷孕許愿池,希望自己的家人也能有一個視頻里這樣的寶寶。

圖源:抖音截圖

如果只是把AI當作消遣也無妨,令人擔心的是,這些AI形象說的話,家里老人全都信。劉然(化名)的外公經常往家族群里轉發一些“養生專家”的科普視頻,有次劉然點開看才發現,外公嘴里的“專家”其實是AI創作的數字人。

劉然醫學專業畢業,今年已經是腎科博士學位在讀,但外公提到養生治病相關的話題還是會跟他抬杠。比起自己的親外孫,外公更相信短視頻里的“專家”,即使這個“專家”并沒有任何權威認證。

圖源:抖音截圖

在很多年輕人看來,家里長輩信任數字人和當初沉迷反智營銷號一樣令人費解。劉然對此非常無奈,外公當初也是讀過大學的,“網上所謂的‘老師’和‘專家’隨口說幾句,他們就覺得是真理,卻不愿意聽一聽身邊親人的實話。”

“AI弟弟”的背面

“趣解商業”觀察到,如今社交平臺上充斥著針對中老年群體的AI賬號,這些賬號的視頻,大多是一個由AI生成的真人形象,通過套近乎、講哲理等針對性話術,吸引不同老年人的關注和信任。有些AI賬號,已經靠這份信任通過櫥窗帶貨賺起了第一桶金。

圖源:視頻號截圖

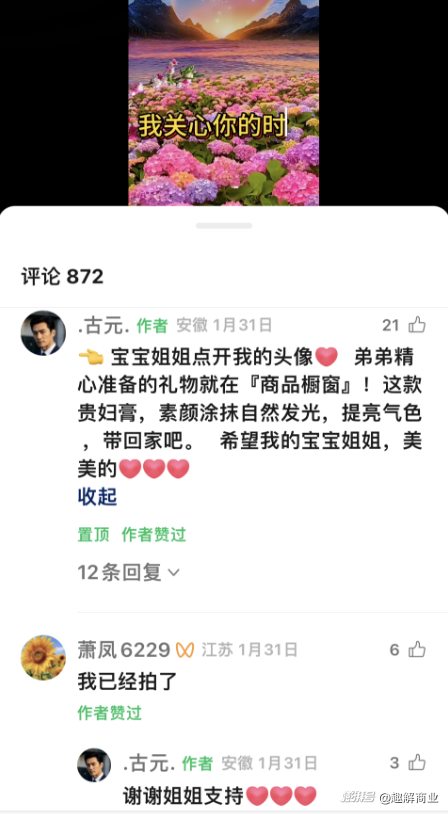

上圖中的視頻號賬號“·古元·”,瞄準的就是渴望關懷的高齡女性。視頻大多以“我的寶貝姐姐開頭”,發布的視頻大多圍繞老年女性的生活常態展開,“我發覺姐姐近來面容憔悴,弟弟跑了好多地方,找到這款面霜特別適合姐姐”,隨后引誘用戶點擊主頁關注、下單。

雖然該賬號發布視頻數量不多,但櫥窗商品的銷量已突破三位數。評論區大多是對被視頻里“男人”溫柔話語打動的用戶。養生、情感內容一直是收割老年人的重災區。被騙的人通常與受教育程度無關,而是沉迷視頻帶來的情緒價值。

根據藍鯨新聞報道,收割老人的數字人視頻如今已經發展成一條灰色產業鏈。市面上涌現出制作數字人的外包公司,服務價格在5000~10000元不等。商家會幫助客戶搭建數字人形象,指導運營賬號。

圖源:視頻號截圖

AI賬號大多是利用老年人的同理心、情感需求賣貨,屬于商業倫理爭議。但值得注意的是,隨著技術的快速迭代,針對中老年的AI換臉詐騙案也開始頻繁出現。

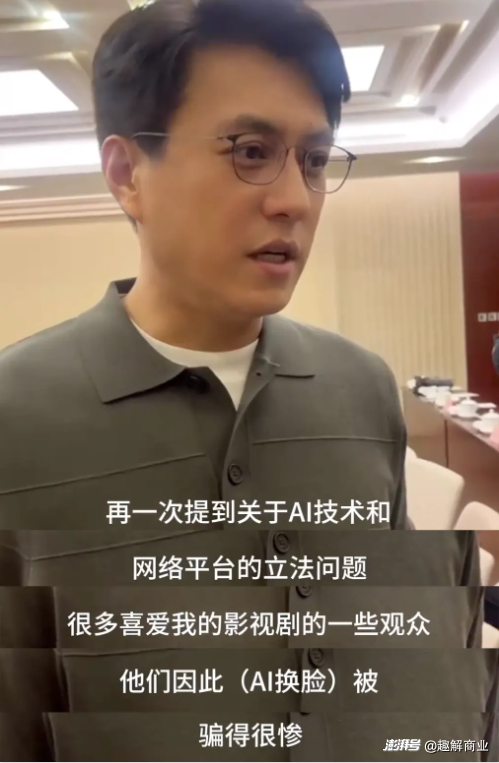

兩會期間,除了雷軍吐槽自己被做成AI,政協委員靳東也提到了AI換臉的危害,他表示,一些喜歡自己影視劇的觀眾,被AI換臉視頻騙得很慘。去年,就曾有一位江西老人被換臉視頻蒙蔽,要貸款200萬給網戀男友“靳東”拍戲。

圖源:抖音截圖

如何應對AI“污染”?

北京周泰律師事務所張子航律師認為,想要防范AI創作內容帶來的風險,除了用戶自身增強核實意識與能力,平臺也應當加強規范。“尤其要關注短時間內被頻繁關注、轉發的內容,如果發現是AI創作,確認為虛假信息后應當予以刪除,如果不能確認真假,也應當提示和標注該內容為AI創作。

2024年9月14日,國家互聯網信息辦公室發布《人工智能生成合成內容標識辦法(征求意見稿)》,讓AI創作內容的剛性治理有了更多具體的抓手。

如今,各平臺都在加強對AI內容的治理。抖音、視頻號、小紅書等都推出了針對AI治理的管理政策。“趣解商業”了解到,騰訊等互聯網公司已經在研究檢測AIGC的第三方工具,這些工具根據相似檢索、內容檢測和水印追溯等方法,支持文本、圖片等AI生成內容的檢測。

但在頭部互聯網公司從事AI研究的Lisa表示,如今生成內容越來越逼真,真實圖片與生成圖片的特征差異越來越小,檢測工具的模型學習難度其實也在增加。

在技術快速更迭的AI時代,虛與實的界限,有時候年輕人都需要仔細甄別,更何況是不諳網絡世界的老年人。北京師范大學發展心理研究所副教授彭華茂在接受央視網的采訪中曾提到,老年人也有與他人建立親密關系的需求,與其用強硬的口吻告訴他們外面的話一個字都別信,還不如用一種平等的姿態關注他們被騙背后深層次的內心需求。

作為子女、作為小輩,我們可以試著去走進老年人所處的“信息繭房”,看看大數據算法下他們手機里的網絡空間究竟是什么樣的,充斥著怎樣的內容和危險。了解老年人當下的處境,才能更好地幫助他們。與此同時,我們也可以做很多實際的事情來幫助老年人緩解“情感需求”。

正如路易斯·阿倫森在《銀發世代》一書中的觀點,我們現在對老年人困境的態度和作為,將決定我們老年生活的艱難與否。幫助他們,也是在幫助“未來的我們”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司