- +1

上海女藝術(shù)家特展:古城公園聆聽“都市的回聲”

3月6日,“都市的回聲——2025上海女藝術(shù)家作品特展”在上海胡問遂藝術(shù)館舉行。展覽呈現(xiàn)張雷平、周小平、鮑鶯等13位生活在上海的女性藝術(shù)家作品,涉及國(guó)畫、油畫、版畫、雕塑、綜合材料、裝置、影像等不同藝術(shù)門類。

坐落于黃浦區(qū)古城公園內(nèi)的胡問遂藝術(shù)館原為“滬南錢業(yè)公所”,是一座異地修復(fù)的明清建筑。在古建筑中展出現(xiàn)當(dāng)代女性作品,正如展覽名所言,觀看之后真有一種“都市的回聲”。

胡問遂藝術(shù)館入口

三月的上海,正值梅花綻放之時(shí)。古城公園中,梅花的嬌艷柔美為建筑增添著靈動(dòng)。循著花徑行至胡問遂藝術(shù)館第二進(jìn)院落,便是此次展覽——“都市的回聲”。

3月6日,“都市的回聲——2025上海女藝術(shù)家作品特展”開幕日現(xiàn)場(chǎng)

正如胡問遂藝術(shù)館館長(zhǎng)胡考在開幕發(fā)言中所說(shuō):“過去多接觸書法,認(rèn)為藝術(shù)‘知白守黑’,但這次的作品則是‘計(jì)白當(dāng)黑’,細(xì)膩而有氣勢(shì),含蓄中見境界。”此次展覽策展人為上海文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)副主席張立行,他將展覽定位為“延續(xù)上海女性藝術(shù)百年發(fā)展史,從不同角度來(lái)重新觀照、呈現(xiàn)、研究當(dāng)下不同代際的女性藝術(shù)家的藝術(shù)探索。”

“展覽以‘都市的回聲’為主題,一是希望向曾經(jīng)在上海留下輝煌印跡的老一代女性藝術(shù)家致敬,將老一代女性藝術(shù)家所開創(chuàng)的上海都市文脈傳承下來(lái),并力求在新的歷史時(shí)期予以創(chuàng)新性的發(fā)展。二是‘都市’歷來(lái)為海上不同代際女性藝術(shù)家所感興趣并擅長(zhǎng)表現(xiàn)的對(duì)象,給身處其間的女性藝術(shù)家?guī)?lái)了取之不盡的創(chuàng)作靈感。年齡不同,背景各異的女性藝術(shù)家的不同視角重新觀察、體驗(yàn)、感悟、思考、認(rèn)識(shí)上海這座城市。”張立行說(shuō)。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

此次展覽中,年紀(jì)最長(zhǎng)的張雷平出生于1945年,她以水墨線條勾勒出梯田的風(fēng)景。在她的作品面前,視線會(huì)不由自主地跟著她的線條游走,這種吸引力源于她的筆墨趣味,也源于她走遍祖國(guó)山川,將自己面對(duì)大自然的感動(dòng)付于筆端。

張雷平,《彩色的山田(一)》,宣紙彩墨,69×113cm

在張雷平看來(lái),女性藝術(shù)家對(duì)于這座城市的藝術(shù)生態(tài)有著推動(dòng)作用。她于2010年組建上海美術(shù)家協(xié)會(huì)女美術(shù)家工作委員會(huì),并在上海美術(shù)館舉辦“百年女性”畫展。“女性從事藝術(shù)創(chuàng)作,在現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)非常普遍了。需要探討的是作為女性,如何投入藝術(shù)創(chuàng)作,如何堅(jiān)持自己的藝術(shù)工作?”張雷平對(duì)澎湃藝術(shù)說(shuō),“‘都市的回聲’是城市女性對(duì)生活的回應(yīng),也表達(dá)了城市女性開闊的胸襟——不僅僅關(guān)注生活,也關(guān)注自然界和對(duì)社會(huì)的感受。藝術(shù)家的性別和年齡不是問題,主要的是如何通過藝術(shù)創(chuàng)造表達(dá)對(duì)生命、對(duì)自然、對(duì)自己的態(tài)度。”

參展的13位女性藝術(shù)家,包括張雷平、周小平、鮑鶯、毛冬華、韋萍、丁小真、潘文艷、石至瑩、周胤辰、唐天衣跨越了多個(gè)代際,各自有著不同的成長(zhǎng)背景,也呈現(xiàn)出不同創(chuàng)作面向。比如周小平曾留學(xué)德國(guó),回國(guó)后在創(chuàng)作大型城市雕塑的同時(shí),從被人所忽視之物(如水果皮、折斷的植物、茶杯、小丑)中汲取靈感,進(jìn)行雕塑創(chuàng)作,此次展覽展出的雕塑,便是她對(duì)忽視之物的關(guān)注。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

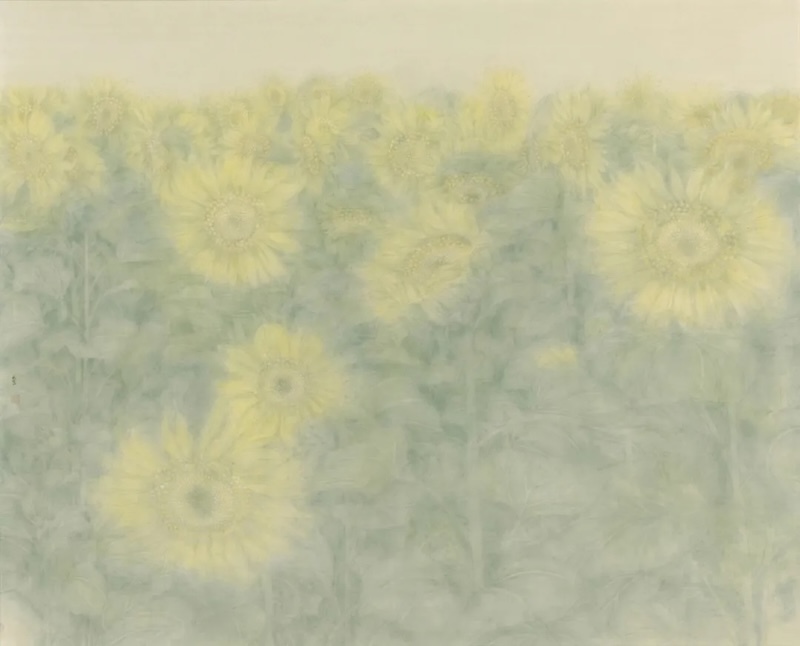

鮑鶯的作品關(guān)注身邊之景,一叢花草、一段隔墻,成為她筆下別樣的風(fēng)景。“我想這個(gè)展覽不僅僅是因?yàn)槲覀兪桥裕驗(yàn)槲覀冇兄芏嗟墓残浴獰o(wú)論順境還是逆境都堅(jiān)定地選擇藝術(shù)。我們可能聚在一起面對(duì)面交流不多,但常常通過作品有了心靈的溝通,從而彼此惺惺相惜。”鮑鶯說(shuō)。

鮑鶯,《芳華》 絹本 120×160cm

與鮑鶯類似,此次參展藝術(shù)家中毛冬華、丁小真、潘文艷、石至瑩、周胤辰、唐天衣等都畢業(yè)于上大美院,目前除石至瑩供職于上海油雕院外,其他均留校任教。相似的經(jīng)歷,也使她們呈現(xiàn)出某些共性,但因?yàn)閯?chuàng)作本身的內(nèi)發(fā)性,其作品帶著各自的關(guān)注點(diǎn)和創(chuàng)作狀態(tài)。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

有著留學(xué)背景的黃祎勤、景昱等的作品更多體現(xiàn)一種交融。展覽中的《縱橫》與《縱橫 滿錦》,用潮汕的抽紗繡片上混合軟雕塑,記錄在時(shí)間和空間中,中國(guó)女性敘事的斑痕和回響。

展覽現(xiàn)場(chǎng),景昱作品

或由于展覽空間所限,此次展覽除了部分美術(shù)館體量的大作品外,也展出了大量的小稿和草圖。相比正式作品,這些隨性而為的手稿、草圖,或?qū)懮澹憩F(xiàn)了藝術(shù)家作品的初始狀態(tài)。

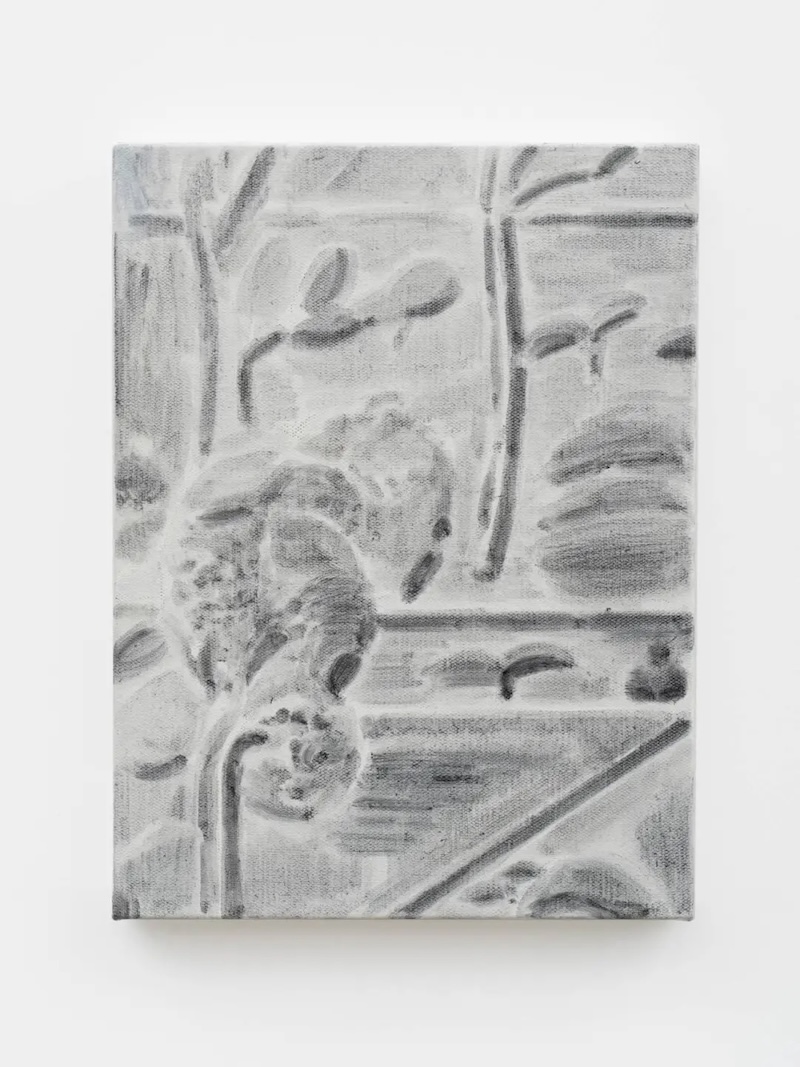

石至瑩,《化城喻2》,布面油畫,40×30cm

在展覽中,石至瑩的一組手稿逸筆草草,卻生命力滿滿。“這類手稿草圖并不是當(dāng)作品來(lái)畫,可能大部分是一種未完成狀態(tài),記錄創(chuàng)作中隨意的過程。所以沒有任何的負(fù)擔(dān),也沒有任何目的,只是創(chuàng)作過程中一次純粹的嘗試。”石至瑩說(shuō),“有時(shí)隨手畫了小稿便束之高閣了,待再看時(shí),在原有基礎(chǔ)上涂幾筆,會(huì)忽然看到新的方向,似乎可以再進(jìn)一步。因?yàn)闆]任何負(fù)擔(dān),即便畫壞了,也無(wú)所顧忌。這反而表現(xiàn)出很多隨性、隨意的內(nèi)容,這也是平時(shí)作品可能看不到的地方。”

石至瑩,《樹林》, 2020-2025,紙本?彩木炭 (手稿)

毛冬華的小稿,幾乎可以與正稿對(duì)照觀看。毛冬華認(rèn)為自己是一個(gè)不太敢于冒險(xiǎn),但又喜歡有小小突破的人。因此,她的創(chuàng)作方式是先畫很多水筆草圖,而且無(wú)論何時(shí)何地,有感覺了就畫。可能一個(gè)題材,會(huì)畫二三十幅。從挑出幾幅,畫成水墨草圖,再選出一兩件把它畫成尺幅大的正稿。“我感覺小作品煥發(fā)的生命力,有時(shí)候是大作品不可企及的,它們帶著瞬間的感覺。”毛冬華說(shuō)。

展覽現(xiàn)場(chǎng),毛冬華手稿

展覽甚至有一間廂房,專門陳列手稿或初稿。丁小真的幾張小風(fēng)景以《初稿》為名,水與色之間,一篇新鮮的水墨淋漓;在一張寫生的《瓦比薩比1》中,一根白描線,在素紙上撐起一個(gè)宇宙。

展覽現(xiàn)場(chǎng),丁小真初稿《綠1》,2022

多以布面油畫作品展出的周胤辰,此次展覽中還展出了幾張紙本作品,以探索不同媒介的不同呈現(xiàn)狀態(tài)。“我不認(rèn)為,手稿是大作品的草稿,它也是一件獨(dú)立的作品。對(duì)我而言,相比油畫,創(chuàng)作紙本作品確實(shí)感覺輕松,因?yàn)樗皇浅尸F(xiàn)繪畫中更加直覺的狀態(tài)。有時(shí)完成后,也會(huì)對(duì)這件作品充滿問號(hào),但問號(hào)更是一種價(jià)值。”周胤辰說(shuō)。

周胤辰,《冬日2》 ,紙本油畫,30×40cm

13位女性藝術(shù)家筆下是不同風(fēng)貌的“都市生活”。在此,“都市生活”是一個(gè)開闊的議題,包括以女性細(xì)膩情感感受自然,也表達(dá)了對(duì)生活的熱情, 她們的所思所悟也與上海這座城市關(guān)聯(lián)。

注:此次展覽由胡問遂藝術(shù)館、上海美術(shù)家協(xié)會(huì)女美術(shù)家工作委員會(huì)主辦,展覽將持續(xù)至3月23日。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司