- +1

一場(chǎng)關(guān)于死亡的田野調(diào)查,揭開“活人也需要破地獄”的真相|翻翻書·送書

“我想給自己造一艘維京船,讓他們把我放在船上,我手里還得握一把劍。然后,他們把船推到湖里或者海里,再有人射出一支燃燒的箭,把船點(diǎn)著,在海上或者開闊的水域里把我燒掉……之后,大家聚在一起狂歡,慶祝我的一生。”

人這一生,無(wú)論以何種方式度過(guò),最終都不可避免地邁向死亡。著名的浪漫主義詩(shī)人葉芝在其晚年作品《本布爾賓山下》中,以“冷眼一瞥生與死,騎者,且趕路”作為墓志銘,仿佛在向世人傳達(dá)一種超脫生死的豁達(dá)態(tài)度。打破了港片票房記錄的電影《破·地獄》(The Last Dance)中,一句經(jīng)典臺(tái)詞“活人也需要破地獄的,活人也有很多地獄”則將對(duì)死亡以及喪葬儀式的探討推到了聚光燈下。面對(duì)“死亡”這一人生終極命題,看到它、正視它、討論它對(duì)于每個(gè)人來(lái)說(shuō)都無(wú)法逃避。

但是,死亡真的就是終點(diǎn)了嗎?當(dāng)人們不再將死亡僅僅視為生命的終點(diǎn),而是把它看作個(gè)人價(jià)值與個(gè)性的最后一次彰顯。那么,一場(chǎng)精心策劃的葬禮是否能成為一種生命的最后一舞?芝加哥大學(xué)人類學(xué)教授香農(nóng)·李·道迪(Shannon Lee Dawdy)以人類學(xué)家的身份闖入美國(guó)殯葬行業(yè),與殯葬師、防腐師、設(shè)計(jì)師、公墓所有者、死亡導(dǎo)樂(lè)、創(chuàng)業(yè)者以及遺屬交談,真實(shí)記錄下當(dāng)代美國(guó)人對(duì)死亡的態(tài)度迅速變化:人們不愿意放棄這最后一次張揚(yáng)自己個(gè)性的機(jī)會(huì),尋找自己(或?yàn)樽约河H友尋找)最適合的遺體處理方式成為最后的愿望。精心策劃的葬禮對(duì)治愈親友們的喪失之痛有著不可估量的力量。

如果說(shuō)《破·地獄》是在用“死人”世界, 看“活人”世界,那么在《我想這樣被埋葬》中,我們還將看到當(dāng)下人們對(duì)死亡的重塑:遺骸的處理、全新的儀式、來(lái)生的觀念。

人們希望如何處理自己的遺體?我們想在一場(chǎng)怎樣的葬禮中與世界告別?在生命寶石、遺體堆肥、太空拋灑、骨灰文身等選擇背后,是當(dāng)代人直面生死觀的一場(chǎng)革命,也是對(duì)于“我們是誰(shuí)”和“我們?yōu)楹卧谶@里”等問(wèn)題的重新思考。

正值《破·地獄》熱映,第三十八期「翻翻書·寫寫字」的征集就為大家?guī)?lái)這部關(guān)于死亡和葬禮的紀(jì)實(shí)作品《我想這樣被埋葬》。一個(gè)社會(huì)對(duì)待死者的方式和態(tài)度,是了解這個(gè)社會(huì)信仰和價(jià)值觀的有力線索,而作為社會(huì)活動(dòng)的葬禮,也是維系人與人關(guān)系的紐帶之一。

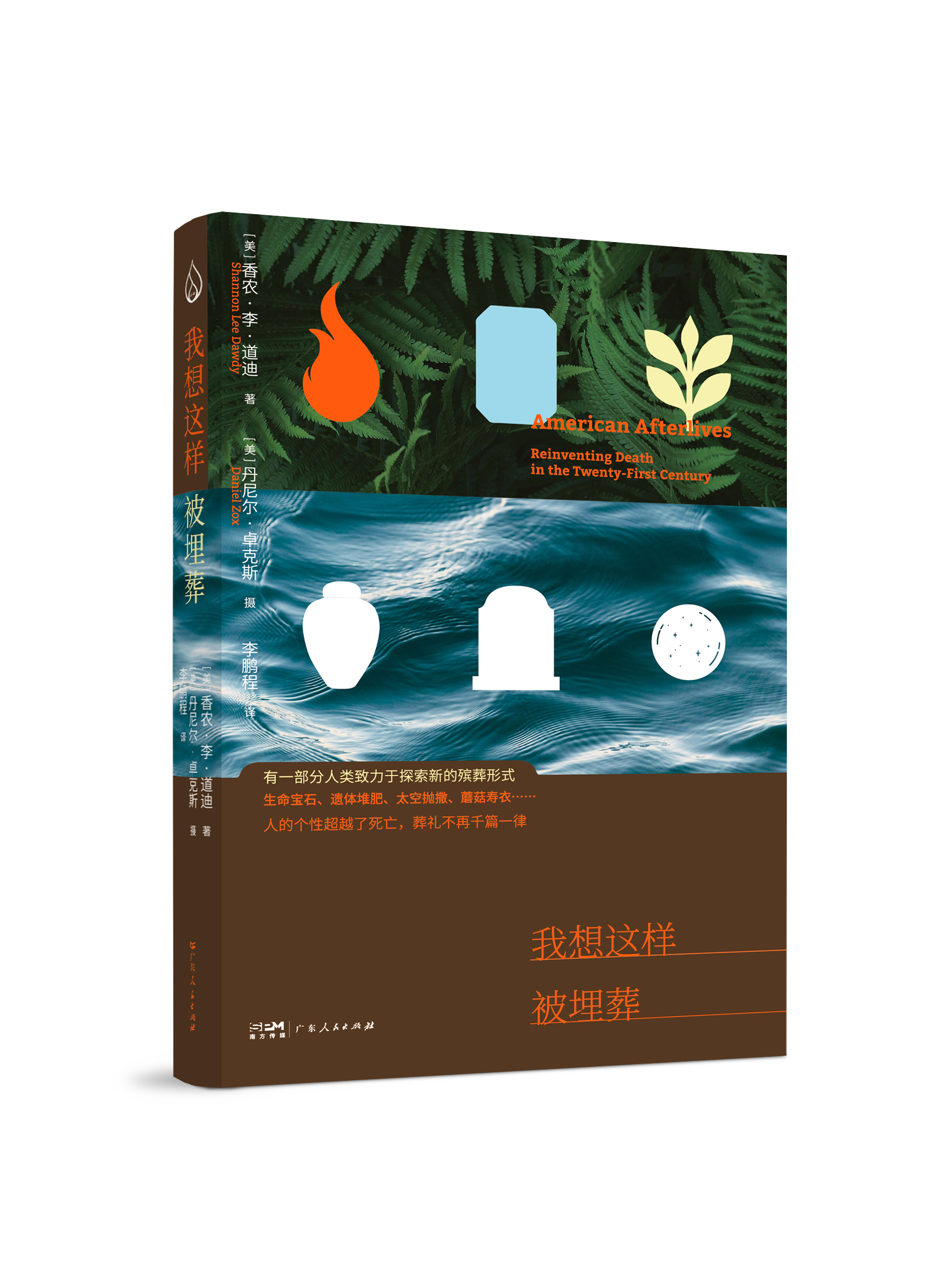

《我想這樣被埋葬》

[美]香農(nóng)·李·道迪 著

[美]丹尼爾·卓克斯 攝

廣東人民出版社

樂(lè)府文化 2024年12月出品

以下內(nèi)容摘自《我想這樣被埋葬》,經(jīng)出品方授權(quán)發(fā)布。

(參與贈(zèng)書活動(dòng)可直接滑至底部,人人都能成為書評(píng)人。)

1月10日當(dāng)天我們會(huì)選出3名讀者,請(qǐng)留意公眾號(hào)文章的回復(fù)。

五年失去四位至親,我開始調(diào)查喪葬習(xí)俗

從2008年到2013年,我在五年之間失去了四位摯愛(ài)之人,就好像我不知不覺(jué)間靠近了什么黑洞,而且越靠越近。正是從那時(shí)起,我踏上了這場(chǎng)追問(wèn)之旅:你覺(jué)得我們?nèi)ナ篮髸?huì)發(fā)生什么?你希望遺體被怎樣處理?很多人希望火化,轟轟烈烈地離開。我怕火,但很多跟我聊過(guò)的人都說(shuō),反正我們也只是一顆星塵。

我不太敢說(shuō)這本書會(huì)被當(dāng)成人類學(xué)著作,考古學(xué)著作就更別提了。這本書跟二者唯一沾邊的地方,可能就是我的職業(yè)給了我一些囂張的底氣,讓我得以闖入他人的私生活,試著理解人類經(jīng)驗(yàn)。但我也只能寫這樣的書。用常規(guī)的學(xué)術(shù)體裁來(lái)探討21世紀(jì)美國(guó)人的來(lái)生,不僅會(huì)模糊掉我試圖關(guān)注的種種生動(dòng)經(jīng)歷,而且在百年來(lái)最具毀滅性的疫情沖擊之下,可以說(shuō)是失策。就像和“隱形人”交流時(shí)那樣,我必須尊重與他人心靈相通的時(shí)刻。面對(duì)實(shí)地調(diào)查中那些充滿真情的事件還假裝不為所動(dòng),似乎不太誠(chéng)實(shí)。我不喜歡被拍攝,所以采訪時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)在鏡頭中,但在這本書里,我會(huì)讓大家看到我。我不會(huì)隱形。

這個(gè)有關(guān)當(dāng)代美國(guó)喪葬習(xí)俗的研究項(xiàng)目,雖然正式啟動(dòng)于2015年的那個(gè)萬(wàn)圣節(jié)前夜,但早在好幾年前就開始醞釀了。我想以這種方式來(lái)應(yīng)對(duì)自己五年之中失去四位至親的傷痛。他們每個(gè)人的死都不一樣,給人的感覺(jué)也不一樣。可每一次都是先火化遺體,再確定骨灰怎么處理、辦什么樣的儀式——是拋撒,還是埋葬,是制成首飾或庭院水盆,還是裝在可生物降解的盒子里,放入那條從我童年家鄉(xiāng)流過(guò)的河中。那以前,我?guī)缀鯖](méi)想過(guò)人死了以后,當(dāng)肉體變成一具你已經(jīng)認(rèn)不出來(lái)的一動(dòng)不動(dòng)的空殼,變成生物和化學(xué)物質(zhì)的集合體,進(jìn)而慢慢變成別的東西時(shí),會(huì)發(fā)生什么。悲痛欲絕的階段過(guò)去之后,我開始對(duì)美國(guó)人如何處理親人遺骨產(chǎn)生了興趣,想做進(jìn)一步了解;我也想知道他們對(duì)于我們是誰(shuí)、死后會(huì)發(fā)生什么的問(wèn)題到底秉持了怎樣的信念。于我而言,做研究是情緒處理的一種形式。我慢慢開始操作這個(gè)項(xiàng)目,剛開始是以歷史調(diào)查的形式,遇到獨(dú)立電影人丹尼爾·卓克斯之后,又增加了紀(jì)錄片的形式,因?yàn)檫@樣既能把我想寫到紙上的東西拍攝下來(lái),也能提供有益的補(bǔ)充。

隨著研究的深入,我漸漸意識(shí)到自己偶然闖入了一片“分崩離析”與“欣欣向榮”正在同時(shí)發(fā)生的文化領(lǐng)域。跟一位又一位的殯葬師交流時(shí),我仿佛是在一遍又一遍地重聽2017年采訪分銷新奇喪葬用品的斯坦時(shí)聽到的說(shuō)法:“殯葬公司在過(guò)去一百年里發(fā)生的變化加起來(lái),都不如近十年的變化多。”

成書的五年里,我的調(diào)研工作主要是尋找殯葬業(yè)的創(chuàng)新者,或是那些了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并能解釋其中緣由的專業(yè)人士。我找人有時(shí)憑直覺(jué),有時(shí)靠打聽,找到后經(jīng)常會(huì)跟蹤采訪一段時(shí)間,搜集他或她的人生故事、工作經(jīng)歷,盡力弄清楚促使其進(jìn)入殯葬行業(yè)的來(lái)龍去脈和相關(guān)事件。不過(guò),我沒(méi)有做意見調(diào)查或者數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),因?yàn)槟欠N信息在幫助你理解人們?yōu)槭裁磿?huì)從事某一行業(yè)時(shí)能起到的作用十分有限。我在本書中描述的一些新生的殯葬形式,或許在某些讀者看來(lái)過(guò)于荒誕不經(jīng),但我的初衷絕不是嘩眾取寵或聳人聽聞。我受過(guò)的人類學(xué)訓(xùn)練讓我想去理解那些共同趨勢(shì)和共有關(guān)切,同時(shí)也留心各種分歧、差異和暗流。我其實(shí)可以寫一本完全不同的書,只關(guān)注那類排場(chǎng)隆重、博人眼球的名人葬禮,或者講講某個(gè)男人被放在他的凱迪拉克轎車?yán)锵略幔ㄟM(jìn)而讓他死后成名)的故事。但那樣會(huì)給人留下錯(cuò)誤的印象,讓人以為我感興趣的新生的殯葬形式只是稀奇古怪的個(gè)人行為,而非意義深遠(yuǎn)的文化習(xí)俗。此外,我也沒(méi)有考察用于醫(yī)學(xué)的遺體捐獻(xiàn)或人體冷凍的情況,因?yàn)檫@類處理方式在美國(guó)占比不到1%,大部分美國(guó)人還是會(huì)選擇火葬或土葬。雖說(shuō)我在這段旅程中遇見過(guò)一些特立獨(dú)行的人物,但我更愿意認(rèn)為他們具有較強(qiáng)的代表性。誠(chéng)然,壓根就沒(méi)有所謂的“普通美國(guó)人的典型代表”,但這些人之所以做那些事,也并不完全是為了博取眼球。他們不是粗淺意義上的帶貨紅人,而是有文化影響力的人;他們被納入一種渴望的暗流之中,想要得到的是更加意味深長(zhǎng)的東西——一種宇宙層面的重新調(diào)整。

我不想要什么墳?zāi)梗妥屵z體回歸沼澤吧

新奧爾良的法國(guó)區(qū),我的合作者、聯(lián)合導(dǎo)演丹尼爾在一家戲裝假發(fā)店前面的人行道上架起了攝像機(jī),錄音師測(cè)試了吊桿話筒。那天晚上,假發(fā)店?duì)I業(yè)到很晚,里面擠滿了事到臨頭才來(lái)購(gòu)物的顧客。夕陽(yáng)西下,三三兩兩尚未喝多的成年狂歡者開始源源不絕地從我們身旁走過(guò)。我們當(dāng)時(shí)還處于紀(jì)錄片拍攝的早期試驗(yàn)階段,所以看起來(lái)可能更像一個(gè)預(yù)算有限的電視新聞報(bào)道組。我們要采訪的是“路人”——或者說(shuō)是街頭的女巫、仙子、獨(dú)角獸——反正能找到誰(shuí)就采訪誰(shuí)。我覺(jué)得自己仿佛是一個(gè)上街拉客的風(fēng)塵女子,緊張兮兮地勾搭陌生人。我當(dāng)時(shí)穿著黑色的緊身外套,看起來(lái)可能有點(diǎn)像哥特式女人。雖然我不是這條街上最怪的人,但有些人還是選擇繞開我們,走到了路對(duì)面。我猜應(yīng)該是攝像機(jī)和燈光設(shè)備有些嚇人吧。其他人倒是樂(lè)意聊聊。

傍晚時(shí)分,一個(gè)獨(dú)自路過(guò)的年輕(也可能不年輕)男人停下腳步,表示愿意配合我們。他從頭到腳一身黑:黑西裝、黑領(lǐng)帶、配套的黑色戰(zhàn)壕風(fēng)衣,整個(gè)腦袋都套在一條黑絲襪里,頭上還戴著一頂費(fèi)多拉帽。這是個(gè)“隱形人”。有人說(shuō),我跟人聊天時(shí)總習(xí)慣目不轉(zhuǎn)睛地盯著對(duì)方的雙眼。但面對(duì)這個(gè)“隱形人”,我的目光只能像探照燈一樣在他臉上掃來(lái)掃去,根據(jù)凸出來(lái)和凹進(jìn)去的地方,判斷他的眼睛大概在哪兒。所以聊天期間,我根本看不出他是在目不轉(zhuǎn)睛地盯著我,還是在凝視我肩膀后面的某個(gè)沒(méi)影點(diǎn)。

我先問(wèn)了一下他叫什么、從哪兒來(lái),算是暖場(chǎng)。特雷弗語(yǔ)速很快,更詭異的是,他似乎對(duì)我當(dāng)晚的那個(gè)大問(wèn)題有備而來(lái)。我問(wèn):“你希望遺體被怎樣處理?”他不假思索地答道:“我想找個(gè)合法的方式,把遺體放到長(zhǎng)沼里。我不想要什么墳?zāi)梗膊幌氡换鸹>桶盐业倪z體放到長(zhǎng)沼里,讓它回歸沼澤吧。”

至于儀式,他說(shuō)他想只搞一個(gè)守靈活動(dòng),而且要親自參加。他有個(gè)朋友得了癌癥,不久前剛?cè)ナ溃蠡锞徒o她辦過(guò)這樣的。她離世前的那個(gè)周末,大家齊聚在她家,一起做飯、聊天、聽音樂(lè),后來(lái)她說(shuō)有點(diǎn)累,便上樓休息,然后就永遠(yuǎn)地睡著了。

快講完朋友的故事時(shí),他哽咽起來(lái)。我看到兩個(gè)濕乎乎的圓點(diǎn)在那個(gè)緊貼面孔的頭罩上擴(kuò)散開來(lái),顏色變得甚至比布料本身還要黑。那雙我看不到的眼睛開始流淚。隱形的人哭出了有形的淚。我深受觸動(dòng),說(shuō)不出話來(lái)。那個(gè)時(shí)候,我唯一能做的就是尊重他的悲傷。他整理了一下情緒,說(shuō):“但是,就該那樣。”我謝過(guò)他后,放他走了,心中暗暗希望他去參加派對(duì)時(shí)情緒會(huì)好一些。至于第二個(gè)問(wèn)題“你覺(jué)得我們?nèi)ナ篮髸?huì)發(fā)生什么?”,我沒(méi)問(wèn)出來(lái)。

我一直忘不了這段采訪,因?yàn)樗砹宋覟樽约涸O(shè)定的任務(wù)——問(wèn)出那些幾乎無(wú)法回答的問(wèn)題——及其可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。我很可能觸發(fā)一連串極為脆弱的反應(yīng),比如創(chuàng)傷、焦慮、放不下的傷痛,或者那個(gè)最普遍的存在危機(jī):我們?yōu)槭裁椿钪执蛩阍趺椿睿磕且豢蹋腋惺艿搅怂谋瘋驗(yàn)槲乙苍?jīng)歷過(guò)類似的悲傷。那一刻,我們違背了高高在上的學(xué)術(shù)規(guī)范,我不是研究者,他也不是研究對(duì)象,悲傷讓我們的心靈短暫地相通。

因?yàn)樗寄钅赣H,他把骨灰文在身上

人們對(duì)死亡的態(tài)度變化在某種程度上與人們對(duì)身體的態(tài)度變化有關(guān)。穿孔、文身這類表達(dá)方式已經(jīng)成為當(dāng)下年輕人或者說(shuō)任何迷戀波希米亞風(fēng)格的人稀松平常的時(shí)尚宣言。不過(guò),我怎么都沒(méi)想到竟然會(huì)有那么多文身圖案和死亡有關(guān)。

文身店老板朱朱的身體就是一個(gè)行走的文身廣告牌,或者更確切地說(shuō),是行走的剪貼簿,精致非常。他拉著我,非要給我一一介紹他身上的主要文身,講講背后有什么故事,靈感從哪兒來(lái)的,圖案有什么含義。他有個(gè)浣熊文身,是因?yàn)樗强ń蛉?;他有個(gè)日式風(fēng)格的拖把文身,代表的是他初入文身行業(yè)時(shí)做學(xué)徒的經(jīng)歷,因?yàn)橥习言谖湫g(shù)中象征著新手;那個(gè)藍(lán)色的螃蟹文身則代表了路易斯安那州和他在廚師學(xué)校的時(shí)光。然后他又說(shuō):“我手上這個(gè)是為了紀(jì)念我媽,指南針?biāo)傅姆较蚴敲芪魑鞅龋覀儼苍崴牡胤健!?/p>

講完之后,他打開了一本真正的書,很厚,里面都是他給別人文身后拍下的圖案照片。照片的排列基本上毫無(wú)順序可言,但我還是驚訝地發(fā)現(xiàn)大約三分之一的文身都具有紀(jì)念性質(zhì)。有些是象征性圖案,比如朱朱紀(jì)念母親的那個(gè);有些則是肖像——有寵物,有嬰兒,也有文身者的至愛(ài)。他解釋說(shuō):“用文身來(lái)紀(jì)念逝者,你知道吧,就是說(shuō)接受你的損失,然后才能進(jìn)入哀傷過(guò)程的下一階段。”他能在這方面幫到人們,還專門提到寵物和孩子的去世讓朋友們傷心欲絕,因?yàn)樘煺鏌o(wú)邪的生命的死亡更令人難以釋懷。朱朱給人的感覺(jué)是他好像一名提供護(hù)理服務(wù)的人。其實(shí),殯葬產(chǎn)業(yè)的許多人士現(xiàn)在也開始采用“死亡護(hù)理服務(wù)”(deathcare)來(lái)描述自己的職業(yè)了。朱朱的工作中有很大一部分就可以歸到這個(gè)類別下面。

在朱朱的眼中,文身也是一種療法——混合了按摩、針灸,以及精神治療或者說(shuō)心理治療。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中的大兵、卡特里娜颶風(fēng)中的先遣急救人員,他們都是傳統(tǒng)觀念中的硬漢,都見識(shí)過(guò)許多慘絕人寰的場(chǎng)面,現(xiàn)在也是朱朱最忠實(shí)的客戶群體。這就是他們應(yīng)對(duì)創(chuàng)傷的方式。朱朱的一番介紹讓我大開眼界,也讓我對(duì)那些渾身上下滿是文身的陽(yáng)剛男兒有了全新的看法。現(xiàn)在我會(huì)想,他們那些文身是像將軍身上的勛章一樣象征著剛毅勇猛呢,還是說(shuō)像公開袒露的傷疤一樣,實(shí)際上是對(duì)自身脆弱之處的承認(rèn)呢?刺穿皮膚,是為了讓你看到里面的痛苦嗎?朱朱說(shuō):“文身師就是把圖案文到人身上,無(wú)所謂什么意義,但文身藝術(shù)家不同。后者要解讀一個(gè)人的困苦掙扎,弄清他在為什么而傷腦筋,然后把這種理解轉(zhuǎn)化為藝術(shù),讓人們看清真實(shí)的自己。”

在西方的文身文化中,與死亡有關(guān)的圖案一直經(jīng)久不衰。朱朱的老師告訴他,如果不會(huì)畫帶玫瑰的骷髏頭,那就入錯(cuò)行了。老一輩的水手、士兵、摩托車手是文身行業(yè)的穩(wěn)定客源,他們通常喜歡關(guān)于“死亡警示”的圖案。不過(guò),現(xiàn)在這類主題也受到了包括女性在內(nèi)的大眾群體的青睞。朱朱自己也設(shè)計(jì)了一款具有當(dāng)?shù)靥厣膱D案,描繪的是新奧爾良著名的地上墳?zāi)?。他是一位不遜色于我們?nèi)魏稳说恼軐W(xué)家兼人類學(xué)家。談到與死亡有關(guān)的圖案為何流行時(shí),朱朱說(shuō):“有些人文這種圖案,要我說(shuō),是為了提醒自己過(guò)好每一天——做正確的事之類的。你明白吧,就是提醒自己必死性的存在。我覺(jué)得這會(huì)給你一個(gè)完全不同的視角,讓你珍視活著的每一天。”

朱朱希望自己能更進(jìn)一步,成為一名“民間醫(yī)者”,但現(xiàn)代衛(wèi)生法規(guī)對(duì)于身體的潔凈和邊界有嚴(yán)格限制。“經(jīng)常有人拿著親人的骨灰過(guò)來(lái),要求我們往文身墨水里摻一點(diǎn),但我們得考慮衛(wèi)生和消毒的問(wèn)題。每當(dāng)人們這么問(wèn)的時(shí)候,我就感覺(jué)他們像是來(lái)自某個(gè)部落。”他補(bǔ)充道,“我絕對(duì)相信靈界的存在,真的太有意思了。讓所愛(ài)之人融入你,想想都覺(jué)得好啊。確實(shí)是一個(gè)挺酷的想法。”

這我可得好好想想。對(duì)我而言,往文身墨水里摻骨灰倒是沒(méi)有吃人肉或者吃骨灰(還真有這種事)那么讓人“難以下咽”。自朱朱和我聊過(guò)之后,接下來(lái)的幾年中,文身行業(yè)的坊間傳言是骨灰文身已經(jīng)越來(lái)越普遍了,雖然目前還是只能背地里做。我在這個(gè)項(xiàng)目上研究得越深入,就越意識(shí)到,對(duì)于越來(lái)越多的美國(guó)人而言,紀(jì)念死者就意味著有意打破禁忌,仿佛必須走出這一步才能重新定義什么是神圣領(lǐng)域。現(xiàn)在被奉為神圣之物的東西,就是身體的微小組成部分,乃至于其化學(xué)構(gòu)成。

采訪快結(jié)束時(shí),朱朱若有所思地說(shuō)道:“我一直跟人說(shuō)的是,文身是為數(shù)不多的保證可以帶到墳?zāi)估锏臇|西。說(shuō)到這個(gè),我有個(gè)客戶,他父親去世了,遺愿是留一塊自己的皮膚給家里人,做成燈罩。”他說(shuō)這話時(shí)沒(méi)有笑。“但因?yàn)橹莘ㄒ?guī),人家不許他們留下皮膚,所以很不走運(yùn),他們沒(méi)能達(dá)成愿望。”在殯葬法規(guī)這方面,美國(guó)各州的差別很大。比如現(xiàn)在在俄亥俄,有幾個(gè)遺體防腐師就創(chuàng)立了一家公司,會(huì)將帶有死者文身的皮膚進(jìn)行防腐處理后,返還給遺屬,以作紀(jì)念。這類用部分遺體制造的物品,遠(yuǎn)不止觸發(fā)記憶這么簡(jiǎn)單,而是會(huì)帶來(lái)巨大的影響。它們其實(shí)很接近以前常說(shuō)的天主教圣物,只不過(guò)你叔叔不是圣人而已。當(dāng)然,這些物件也有別的古老叫法,比如物神、護(hù)身符,或者符咒。人類學(xué)家花了很多筆墨來(lái)描述這類經(jīng)常在非西方文化中出現(xiàn)的神物,但說(shuō)真的,其實(shí)不用跑那么老遠(yuǎn),我們身邊的很多東西就很有意思。

拍完朱朱九個(gè)月后,我再次來(lái)到了他的文身店。這次是為了治療我自己。我想在手上文一只蜻蜓翅膀,提醒自己別忘了在附近的另一個(gè)領(lǐng)域里,有靈魂在振翅飛舞。

獨(dú)一無(wú)二的“離別石”

美國(guó)現(xiàn)在出現(xiàn)了一項(xiàng)新運(yùn)動(dòng),旨在滿足遺屬將逝者遺體的部分有機(jī)物質(zhì)轉(zhuǎn)變成全新物品的念頭,而李正是該運(yùn)動(dòng)的成員。有些人把這類物品叫作“信物”(keepsake)或“紀(jì)念性物品”(memorial object),聽起來(lái)好像就只是用來(lái)留個(gè)念想,但事實(shí)上,它們的影響遠(yuǎn)不止于此,而是具有更直擊內(nèi)心、更形而上的意義。我有時(shí)稱之為“死亡物品”(death objects),但這無(wú)法反映出它們所蘊(yùn)含的活力。要想給它們起個(gè)合適的名字太難了,因?yàn)樗鼈冸m然是無(wú)生命物,但其設(shè)計(jì)目的卻是在遺屬的人生中發(fā)揮積極作用,喚起生者的思緒和情緒。有些人會(huì)同它們交流,甚至帶它們參加家庭活動(dòng)——簡(jiǎn)言之,生者與逝者的聯(lián)系可以借由它們延續(xù)下去。盡管其中一些可能看起來(lái)跟同一家工廠或作坊生產(chǎn)的其他紀(jì)念品一模一樣,但制作者和所有者都明白它們是獨(dú)一無(wú)二的。

含逝者骨灰的紀(jì)念品種類正在迅速增加,甚至多過(guò)了骨灰甕的款式。目前最受歡迎的品種一般都涉及二次燒制,也就是要分兩階段轉(zhuǎn)化,第一步是凈化、減除成分,第二步是制作成新的東西。人為的鳳凰重生。毀滅與創(chuàng)造的熔煉。

新墨西哥有位設(shè)計(jì)師制作過(guò)一套用骨灰作釉料的餐具,之后,他又開始制作一種名叫“離別石”(Parting Stones)的瓷質(zhì)紀(jì)念品。據(jù)他公司網(wǎng)站上的宣傳,這種“凈化”服務(wù)會(huì)將骨灰制成二十五至三十個(gè)大小不等的白色光滑石塊,既可供人觸摸,也可用來(lái)展示。遺骸未經(jīng)加工時(shí),我們可能不太敢去觸碰,會(huì)覺(jué)得焦慮,但將其制成石塊后,或許就有可能在生者和死者之間培養(yǎng)出一種健康的關(guān)系。“把骨灰制成堅(jiān)硬固體后,不會(huì)再讓你感到不舒服,反而能與逝者產(chǎn)生一種有意義的聯(lián)系。”“離別石”赤裸裸地推銷的東西,其實(shí)就是一種凈化儀式,把原本具有危險(xiǎn)性和污染性的遺骸改造成了更容易管顧的圣物。此外,可以永久留存也是它吸引人的地方之一——原來(lái)我們確實(shí)可以變成石頭。這讓我想起了神話和童話(以及“哈利·波特”系列)中那些有關(guān)石化的故事,說(shuō)某個(gè)人被施了魔法,生命被禁錮在某種堅(jiān)硬、靜止的物體中。從這個(gè)角度想的話,或許那些故事也沒(méi)有那么偏離現(xiàn)實(shí)。

如今,越來(lái)越多的美國(guó)人都希望利用死后的“包裝”反映出自己生前是個(gè)什么樣的人,用殯葬業(yè)的術(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō)叫“個(gè)性化”(personalization)你最喜歡某支運(yùn)動(dòng)隊(duì),那就把隊(duì)標(biāo)(相當(dāng)于當(dāng)代美國(guó)人的部落圖騰)印在棺材上;你最喜歡某輛老式汽車,那就利用3D打印技術(shù)制作一輛同款“骨灰車”;演員凱麗·費(fèi)雪的骨灰就安放在一個(gè)巨型“百優(yōu)解”膠囊里;而音樂(lè)家“王子”的骨灰則安放在了其工作室“佩斯利公園”的迷你模型中——可以說(shuō)他現(xiàn)在永遠(yuǎn)在家了。現(xiàn)在,決定死后包裝的因素不再是大眾審美觀,而是對(duì)于當(dāng)事人而言最具標(biāo)志性的物品。不過(guò),個(gè)性化的選擇越來(lái)越多,其背后的推動(dòng)因素更大程度上可能是商業(yè)響應(yīng),而非莫琳或李這些人的藝術(shù)沖動(dòng)。當(dāng)然,傳統(tǒng)殯葬師通常要比客戶保守一些,因?yàn)樗麄兯幍纳虡I(yè)文化以“人的尊嚴(yán)”為首要考慮,所以遵循的原則不一定會(huì)得到服務(wù)對(duì)象的認(rèn)可。許多殯葬師告訴我,他們的主要工作之一其實(shí)是教育人們,讓人們了解尊重遺骸的必要性以及其中的具體含義。所以說(shuō),殯葬產(chǎn)業(yè)不只會(huì)對(duì)文化潮流做出回應(yīng),還會(huì)反過(guò)來(lái)試著影響它們,雖然有時(shí)會(huì)失敗。雖說(shuō)跟我聊過(guò)的大部分殯葬從業(yè)者確實(shí)都不太愿意追隨潮流或者給客戶提供那種最吸引眼球的產(chǎn)品,但他們也認(rèn)可個(gè)性化骨灰甕、個(gè)性化棺材及其他個(gè)性化物品的重要性,只不過(guò)希望這些東西展示的個(gè)性與品位屬于逝者本人,而非遺屬。但話說(shuō)回來(lái),且不論是只此一件還是批量生產(chǎn),死后的包裝到底能留住多少逝者的特質(zhì)呢?

將某人的編碼留存下來(lái),甚至視之為珍藏的沖動(dòng),已經(jīng)跨越了材料的界限。本是一家新公司的代表,他向我們介紹說(shuō),這家公司現(xiàn)在研究出一種方法,可以將個(gè)人的DNA雙鏈提取出來(lái),放到一塊性質(zhì)穩(wěn)定、肉眼可見的基質(zhì)上,而且可在室溫下存儲(chǔ)。通常來(lái)說(shuō),提取DNA需要功能強(qiáng)大的顯微鏡和可由實(shí)驗(yàn)室控制的冷藏庫(kù),溫度必須設(shè)置在零下80攝氏度。但“DNA紀(jì)念”(DNA Memorial)的目標(biāo)市場(chǎng)不是實(shí)驗(yàn)室而是大眾,而且他們重新包裝的DNA既可以從活人身上提取,也可以從遺體中提取。

“DNA紀(jì)念”的基礎(chǔ)產(chǎn)品叫“家庭基因瓶”(Home Banking Vial),售價(jià)約300美元。本從亞克力展示柜中拿出一個(gè)看起來(lái)像是裝訂婚戒指的首飾盒,向我們展示了一下樣品。他鄭重地打開那個(gè)小盒子后,我們看到里面放著一個(gè)小玻璃瓶,以及一份用黑色小絲帶捆好的認(rèn)證證書。整件產(chǎn)品看起來(lái)像是出自18世紀(jì)的藥材鋪,或者魔法商店。

我問(wèn)他為什么人們會(huì)買這種產(chǎn)品,他說(shuō):“我們現(xiàn)在涉足殯葬產(chǎn)業(yè),是因?yàn)樽嫦鹊腄NA確實(shí)有重要的醫(yī)學(xué)和宗譜學(xué)價(jià)值,而這是保存它的最后機(jī)會(huì),因?yàn)榛鸹瘯?huì)破壞基因記錄,埋葬之后再提取也很困難。所以說(shuō),我們給那些悲痛的家庭提供了保存基因記錄的最后機(jī)會(huì)。”該公司宣稱,他們這種微型檔案可以為顧客提供重要的醫(yī)學(xué)信息和家族歷史,更便于遺屬追溯遺傳性疾病以及那些“優(yōu)良的遺傳特征”,而且很有可能為未來(lái)的基因療法做出貢獻(xiàn)。本對(duì)逝去的祖先和未來(lái)的技術(shù)都表現(xiàn)出了極大熱情,他的時(shí)間觀和他這些商品的價(jià)值,實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一個(gè)人的生命長(zhǎng)度。此外,他還用常見的經(jīng)濟(jì)學(xué)比喻解釋了此類紀(jì)念品的價(jià)值:“在某種程度上,這有點(diǎn)像投資,因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品會(huì)隨著時(shí)間的推移而增值。”他解釋說(shuō),了解DNA研究?jī)r(jià)值的人馬上就能接受,而那些一說(shuō)起DNA就想到刑偵劇的人則會(huì)謹(jǐn)慎很多(可能擔(dān)心某一天會(huì)被用來(lái)對(duì)付他們自己?),還有一些人因?yàn)槁犘帕艘恍罢`解……(轉(zhuǎn)而)討論起克隆”。我問(wèn)他有沒(méi)有試著糾正這些錯(cuò)誤觀念,他沒(méi)有直接回答,而是說(shuō)科學(xué)發(fā)現(xiàn)被普羅大眾接受的速度很慢,通常需要一二十年。

本接著向我介紹了展示柜中的其他物品,說(shuō)他的公司愿意滿足客戶的任何需求。換言之,其實(shí)就是說(shuō)他們生產(chǎn)的商品價(jià)值有高有低。他最喜歡的產(chǎn)品是一條銀質(zhì)吊墜項(xiàng)鏈,這也是他們公司的首款可佩戴產(chǎn)品。項(xiàng)鏈上的吊墜是一個(gè)帶有金屬蓋的小瓶子,雖然比“家庭基因瓶”還要小,但你能清楚看到里面有一條白色細(xì)線懸停在某種液體中。他說(shuō),那是“貨真價(jià)實(shí)”的活性DNA 樣本,什么時(shí)候提取出來(lái)都行。可以說(shuō)是一個(gè)迷你時(shí)間膠囊或人類存儲(chǔ)器了。

本又給我們看了一些別的產(chǎn)品。一件是淚滴形玻璃,里面帶有白色和紅色的旋渦,在尺寸和美感上有點(diǎn)類似“記憶玻璃”的紀(jì)念球。另一件是玻璃心形吊墜項(xiàng)鏈,里面也混著DNA,但幾乎看不清楚。本拿出這條項(xiàng)鏈給我看時(shí),解釋道:“正因?yàn)槊總€(gè)人的DNA 都是獨(dú)一無(wú)二的,所以這些首飾也同樣是獨(dú)一無(wú)二的,是具有情感價(jià)值的物品。當(dāng)然,里面的DNA 已經(jīng)失活,但確實(shí)存在其中。而且這些都是由藝術(shù)家純手工制作,上面還有他們的簽名。”“家庭基因瓶”提供的是科學(xué)價(jià)值,而這些含失活DNA 的玻璃制品則能帶來(lái)“情感價(jià)值”。本邀請(qǐng)我試試展示柜中的另一件首飾——一枚鑲有寶藍(lán)色玻璃的金戒指,外形有點(diǎn)像那種小巧的畢業(yè)紀(jì)念戒指,不透明的藍(lán)玻璃中含有某人的獨(dú)特基因代碼。可惜的是,我當(dāng)時(shí)只顧著驚嘆,忘了問(wèn)問(wèn)自己手指上戴的是誰(shuí)。不過(guò),我驚嘆的并不是那個(gè)人神奇地讓我感受到了他的存在(里面若是我爸爸的DNA,或許我會(huì)有感覺(jué)),而是如此珍貴的東西竟然可以被買賣。“DNA 紀(jì)念”賣的是概念和感受,而且賣得很成功。

在那個(gè)展位前,我也相信了他們販賣的觀點(diǎn),那就是你可以把逝者的微型藍(lán)圖,或者說(shuō)他們的本質(zhì),拿在你的手里。或許,那個(gè)人既有過(guò)去,也有未來(lái),而且在某種可分割的狀態(tài)下,同時(shí)存在于當(dāng)下,在我的手指上。

▼ 第三十八期書目:《我想這樣被埋葬》

《我想這樣被埋葬》

[美]香農(nóng)·李·道迪 著

[美]丹尼爾·卓克斯 攝

廣東人民出版社

樂(lè)府文化 2024年12月出品

★ 一場(chǎng)歷時(shí)5年的田野調(diào)查,當(dāng)人類學(xué)家闖入了暗潮涌動(dòng)的殯葬行業(yè),遺體堆肥、蘑菇壽衣、遺骸珠寶……

面對(duì)死亡,我們用想象力來(lái)填補(bǔ)未知;通過(guò)重塑死亡,我們?yōu)樯x予全新的意義。歷時(shí)五年、橫跨全美的殯葬業(yè)田野調(diào)查,鏡頭下的21世紀(jì)葬禮民族志,直面當(dāng)代人的生死觀革命。

★ 不放棄最后一次張揚(yáng)個(gè)性的機(jī)會(huì),一場(chǎng)在葬禮中顯現(xiàn)的價(jià)值觀變革浪潮

21世紀(jì)的人們熱衷于發(fā)明屬于自己的葬禮,憑借生命消逝的儀式突破代際與物種的界限,真實(shí)表達(dá)對(duì)身份的定位與渴望。

而被死亡侵?jǐn)_的遺屬也要奪回葬禮的家庭自主權(quán),以真實(shí)的愛(ài)意突破虛飾,編織延續(xù)生者與逝者關(guān)系的全新紐帶。

在遺體工業(yè)化處理的時(shí)代,葬禮蛻變的社會(huì)暗流也預(yù)示著信仰與價(jià)值觀變革的浪潮。

▼ 書籍簡(jiǎn)介

美國(guó)正在悄然經(jīng)歷一場(chǎng)死亡革命。您可以選擇冷凍葬、水葬、遺體堆肥、蘑菇壽衣等新方法來(lái)處理您的身體;您的親友可以將您的遺骸制作成珠寶、玻璃球和藝術(shù)品,繼續(xù)與您做伴;人們可以把自己安置在風(fēng)景秀麗的花園公墓、草坪公墓、鄉(xiāng)村公墓,也可以把骨灰拋撒在壽命長(zhǎng)達(dá)千年的紅杉樹下,甚至還可以讓骨灰進(jìn)入太空;選擇家庭自辦葬禮和綠色葬禮的人也在增加,人們?cè)絹?lái)越關(guān)注遺體處理對(duì)環(huán)境的影響。在當(dāng)下的美國(guó),死亡同時(shí)在三個(gè)層面上得到重塑:遺骸的處理、全新的儀式、來(lái)生的觀念。

一個(gè)社會(huì)對(duì)待死者的方式和態(tài)度是了解這個(gè)社會(huì)信仰和價(jià)值觀的有力線索,而作為社會(huì)活動(dòng)的葬禮也是維系人與人關(guān)系的紐帶之一。芝加哥大學(xué)人類學(xué)教授香農(nóng)·李·道迪(Shannon Lee Dawdy)聚焦美國(guó)葬禮革命,以人類學(xué)家的身份闖入了暗潮涌動(dòng)的殯葬行業(yè),與殯葬師、防腐師、設(shè)計(jì)師、公墓所有者、死亡導(dǎo)樂(lè)、創(chuàng)業(yè)者以及遺屬交談,真實(shí)記錄下當(dāng)代美國(guó)人對(duì)死亡的態(tài)度迅速變化:人們不愿意放棄這最后一次張揚(yáng)自己個(gè)性的機(jī)會(huì),尋找自己(或?yàn)樽约河H友尋找)最適合的遺體處理方式成為最后的愿望。精心策劃的葬禮對(duì)治愈親友們的喪失之痛有著不可估量的力量。

《我想這樣被埋葬》全面、客觀地記述了這場(chǎng)死亡革命的細(xì)節(jié),深入分析了催生變革的社會(huì)因素與人們的心理機(jī)制。道迪發(fā)現(xiàn),通過(guò)革新殯葬風(fēng)俗,美國(guó)人正在重塑他們對(duì)人格、儀式和代際關(guān)系的看法。殯葬業(yè)者在追逐利益和人性關(guān)懷之間尋找著新的商機(jī),同時(shí),他們還面臨著一個(gè)看似矛盾的問(wèn)題——當(dāng)代人的死亡觀念變得既更加物質(zhì)化,又更加精神化。

▼ 作者簡(jiǎn)介

香農(nóng)·李·道迪(Shannon Lee Dawdy),人類學(xué)者、考古學(xué)者,2003年獲得密歇根大學(xué)人類學(xué)和歷史學(xué)博士學(xué)位,目前任教于芝加哥大學(xué)人類學(xué)和社會(huì)學(xué)學(xué)院。她已經(jīng)出版的其他作品有《銅銹:世俗考古》(Patina: A Profane Archaeology)和《建立魔鬼帝國(guó):法屬新奧爾良殖民地》(Building the Devil’s Empire: French Colonial New Orleans)。

丹尼爾·卓克斯(Daniel Zox),攝影師、獨(dú)立電影制片人,美國(guó)西北大學(xué)電影碩士。他拍攝的攝影作品和電影曾出現(xiàn)在“西南偏南”電影節(jié)、威尼斯雙年展等等。▼ 如何參加共讀?

希望你

1. 關(guān)注社會(huì)紀(jì)實(shí)與人類學(xué)研究,樂(lè)于探究和思考與人相關(guān)的生存命題,具有獨(dú)立的判斷和思考能力

2. 有表達(dá)的欲望,能用文字表達(dá)內(nèi)心的感受

3. 尊重彼此的時(shí)間,遵守我們的約定

▼ 你需要做

1. 前往“湃客工坊”微信公眾號(hào),在文章評(píng)論區(qū)告訴我們?yōu)槭裁聪胱x《我想這樣被埋葬》,包括但不限于你對(duì)相關(guān)議題的了解及興趣。截止時(shí)間為1月10日12時(shí)。

2. 1月10日當(dāng)天我們會(huì)選出3名讀者,請(qǐng)留意公眾號(hào)文章的回復(fù),并及時(shí)添加“湃客小助手”微信,發(fā)送地址和聯(lián)系方式,我們會(huì)第一時(shí)間郵寄圖書。

3. 在10天內(nèi)(從收到書當(dāng)日起計(jì))把書讀完,發(fā)回800-1000字的評(píng)論。你的文字,將有機(jī)會(huì)在澎湃新聞客戶端及“湃客工坊”微信公眾號(hào)上發(fā)布。如果你成為當(dāng)期的圖書推薦人,我們將邀請(qǐng)你加入“湃客讀者”微信群,讓你與來(lái)自各行各業(yè)的喜歡閱讀、享受思考、愿意表達(dá)的讀者交流。

策劃:吳筱慧

實(shí)習(xí)編輯:張耀英

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司