- +1

街機(jī),在街頭消亡了嗎?

一代人有一代人的游戲啟蒙。

對(duì)于1980后來說,第一次打游戲大約是在游戲室,也就是當(dāng)年在被輿論痛批無數(shù)次的“三室一廳”(游戲室、錄像室、臺(tái)球室和歌舞廳)。

不過,在更多的人口中,或許會(huì)習(xí)慣另一個(gè)叫法:街機(jī)廳。

街機(jī),就是置于公共娛樂場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)性專用游戲機(jī),其承載的游戲,則叫做街機(jī)游戲。

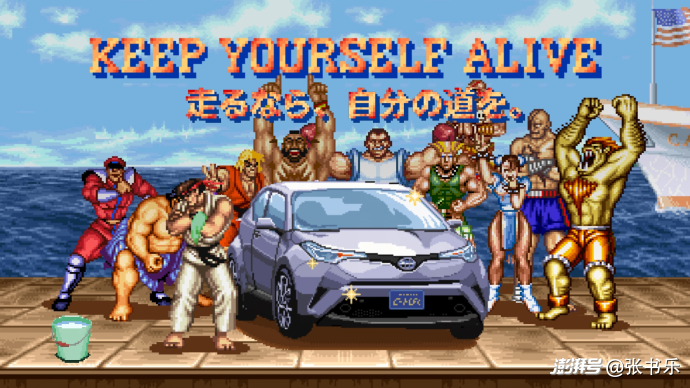

許多人熟知的《街頭霸王》,就曾經(jīng)是1990年代街機(jī)廳里“最靚的仔”。

甚至于現(xiàn)在好多人在看到格斗比賽時(shí),還會(huì)在某個(gè)相似動(dòng)作出現(xiàn)時(shí),情不自禁地喊出:阿杜跟、豪猶根、加加不魯加。

對(duì),這就是《街頭霸王》里幾個(gè)經(jīng)典角色放大招時(shí)候的擬音,也是那個(gè)時(shí)代校園里最常聽見的“口號(hào)”。

最興盛時(shí)的場(chǎng)景如何?

街機(jī)廳的形態(tài),不再是專營(yíng)店。

許多街頭的文具店、小商超,乃至居民區(qū)小商鋪中,往往也能看到一兩臺(tái)的街機(jī),擺在店里或門口,用作招攬生意和留客的招財(cái)貓。

過往的行人,如果閑來無事,可能會(huì)站在馬路上,看著別人在虛擬世界中“戰(zhàn)斗”,又或者指點(diǎn)正在麻將游戲里屢敗屢戰(zhàn)的玩家一些牌技。

有報(bào)道顯示,據(jù)文化部統(tǒng)計(jì),到2000年,中國(guó)共有上萬家電玩廳。

不過,俱往矣。

在2000年代之后,街機(jī)廳被剛剛崛起的網(wǎng)吧迅速擊潰。

不光是街機(jī)!

隨著個(gè)人電腦、智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的普及,載體更為方便、體驗(yàn)更加互動(dòng)、營(yíng)收更為強(qiáng)勁的網(wǎng)游,在中國(guó)市場(chǎng)上,以狂風(fēng)掃落葉的姿態(tài),迅速將街機(jī)、主機(jī)乃至PC單機(jī)游戲的份額蠶食殆盡。

盡管,當(dāng)下街頭依然能偶遇街機(jī)廳,也時(shí)不時(shí)能傳來街霸角色放大招的怒吼,可卻很難再找回當(dāng)年的“速度與激情”。

當(dāng)然,也并非說沒有人玩街機(jī)游戲了。

只是,由于有方便的街機(jī)模擬器,更多的人選擇在懷舊沖動(dòng)來臨之時(shí),在電腦前面玩上兩把,如果覺得體驗(yàn)不夠強(qiáng),再花點(diǎn)錢買個(gè)搖桿就好了。

街機(jī)真的沒落了嗎?

或許吧。在很多討論中,街機(jī)消失在街頭,是一個(gè)全球性的現(xiàn)象。

1980年代前后,開始席卷全球,遍布大街小巷甚至是犄角旮旯的街機(jī)廳,從一臺(tái)熱門街機(jī)后面排著隊(duì)等待的盛況,逐步在2000年代之后,變成一城一廳且往往門前冷落車馬稀的寂寥。

來自市場(chǎng)的數(shù)據(jù),也似乎在提供著佐證。

資料顯示,2004年,全美街機(jī)行業(yè)收入僅為8.6億美元,與1983年“雅達(dá)利沖擊”前的全美街機(jī)行業(yè)89億美元的總收入相比,十分之一都不如。

如果算上通貨膨脹,落差更大。

而韓國(guó)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)則顯示,1982年有街機(jī)廳3570多家,1983年是8369家,1990年代初期達(dá)到一度超過了3萬家,然后從2000年代開始銳減,2009年只剩3398家,第二年則只有1765家,2014年更減少到567家……

然而,街機(jī)也并非全然沒落。

至少在日本,依然興盛。

2017年,日本媒體報(bào)道稱:該國(guó)預(yù)計(jì)還有9000個(gè)游戲場(chǎng)所,每處擁有最多不超過50臺(tái)街機(jī),這與1980年代街機(jī)全盛期的44000臺(tái)街機(jī)相比,更加繁盛。

當(dāng)然,這和日本街機(jī)背后的“賭博玩法”有相當(dāng)關(guān)聯(lián)。

只是在更廣大的范圍內(nèi)看,街機(jī)其實(shí)近年來也有回暖跡象。

特別是VR和AR技術(shù)出現(xiàn)后,許多大型商場(chǎng)里已經(jīng)出現(xiàn)了各種VR、AR游戲機(jī),由于其機(jī)體較大、價(jià)值不菲、需要體感體驗(yàn),也使得此類街機(jī)成了一種新時(shí)期的街機(jī)風(fēng)景……

街機(jī),真的沒落了嗎?

或許,要從街機(jī)的發(fā)展史一步步看過來。

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司