- +1

他好美,可惜太狠

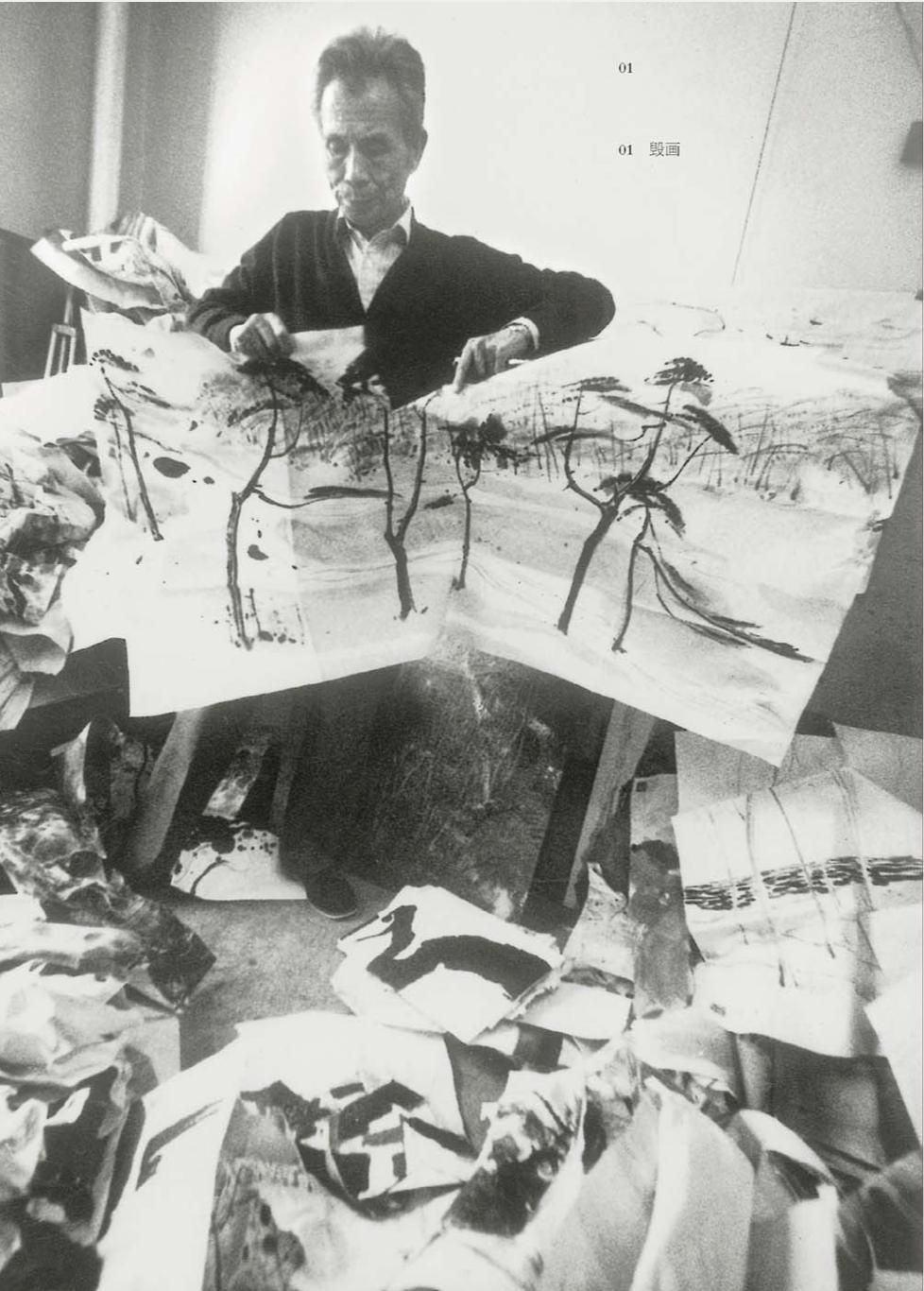

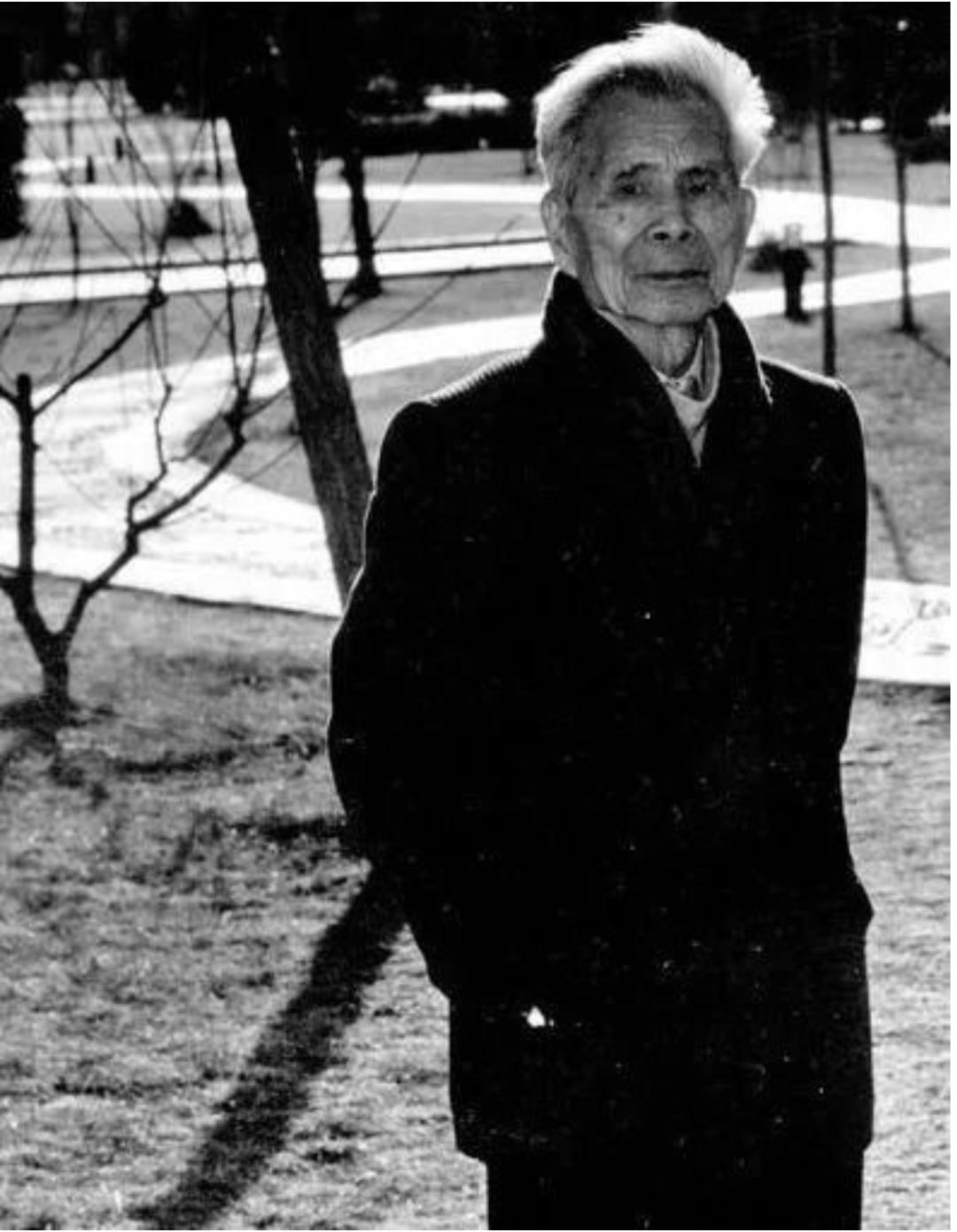

1991年秋,畫家吳冠中開始整理家中存畫。

數百幅作品,一批批、一幅幅掛起來審察,無數次刀下留人,但在反復的糾結中,又最終拋棄。

畫在紙上的,直接撕得粉碎;畫在布上的,用剪刀剪成碎片;畫在三合板上的,只能用顏料去覆蓋;六尺以上的巨幅畫作,拖到院子里一把火燒掉。

這些都是吳冠中不那么滿意的作品,但一幅也少說幾十萬,多則上百萬。

吳冠中不管,200余幅一一報廢,海外人士說這簡直就是「燒豪宅」。

之所以痛下殺手,是因為他發現某些「殘次品」在市場上被各種倒賣。

一來,黑心畫商仗著他的名氣欺蒙收藏者;二來,他希望自己給后人留下的,是挑不出毛病的美學大作。

正是這種「不愿謬種流傳」的極度苛刻,讓吳冠中成為了中國畫壇最后一位狠人。

01

“追求美的人,從來都是勇士。”

一生顛簸的吳冠中,老來才敢說這句話。

第一次被藝術擊中,是在17歲那年夏天。

彼時的他就讀于浙江大學代辦的工業學校電機科,跟同齡人一樣,他也懷揣著「工業救國」的夢想。

不料,剛讀完一年級的他卻在那個暑假「誤入歧途」。

那年軍訓時,他和杭州藝專預科的朱德群被編在同一個班,兩人一見如故,無話不談。

為了讓吳冠中長長見識,朱德群帶他去參觀藝專。這個校名聽起來有點像野雞院校,其實它就是大名鼎鼎的中國美術學院的前身。

這里大師云集,教授幾乎都是留法歸來,時任校長是林風眠。

家境貧寒的吳冠中,自小就沒聽說過「藝術」二字。人生頭一回看到那些圖畫和雕塑,那種震撼和新奇,跟嬰兒睜眼初見這個世界無異。

那一刻,吳冠中覺得自己仿佛失去了童貞:「青春期的草木都開花,十七歲青年的感情如野馬。」

在美面前,他就這么輕易地交出了靈魂。

他決定放棄前途大好的電機科,轉而考藝專。

指著他光宗耀祖,逆天改命的父母,無論如何都無法理解,如此優秀的兒子,怎么就被「妖神」附了體,打死都不回頭。

1936年,吳冠中順利考進杭州藝專。

第二年,抗日戰爭全面爆發。再美的藝術也擋不住敵人野蠻的炮火,他們跟隨學校開始了長達8年的顛簸漂流。

湖南的沅陵、貴州的貴陽、云南的昆明、重慶的璧山...所到之處警報頻頻,轟炸時時都會發生。

但只要有片刻的安寧,他就會拿起畫筆,鉆到另一個時空中去。

他們一路為老百姓畫著時局的宣傳畫,也曾在昆明義賣作品捐獻,更有的學生悄悄去到延安,從此下落不明。

那是個朝不保夕,生死難料的年代,在這種境遇下依然保有對美的堅持,近乎荒謬。

吳冠中曾為自己起了個筆名:荼。

荼者,苦痛也。

像是預言,又像是總結,總之他與美糾糾纏纏了一輩子,誰也沒有放過誰。

02

1946年,戰爭已經結束。

教育部決定選拔一批優秀學生送出國深造,其中居然有兩個留法繪畫的名額。

對吳冠中而言,這是一場生死搏斗。

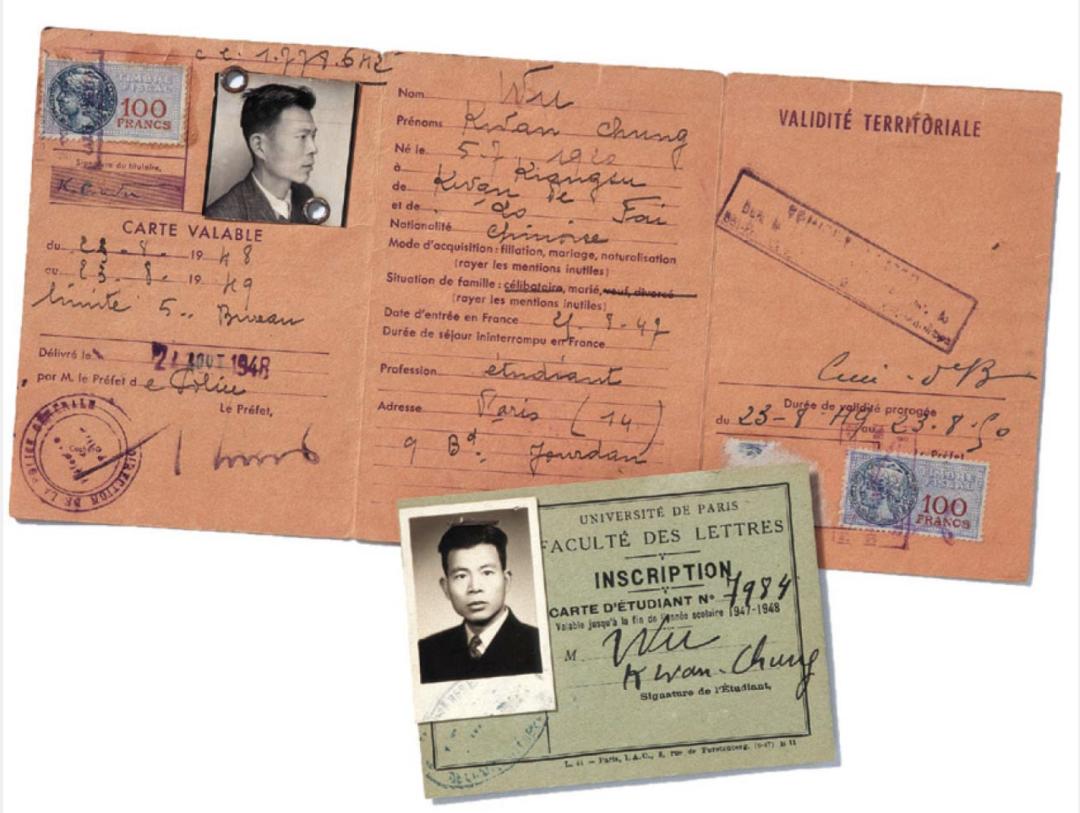

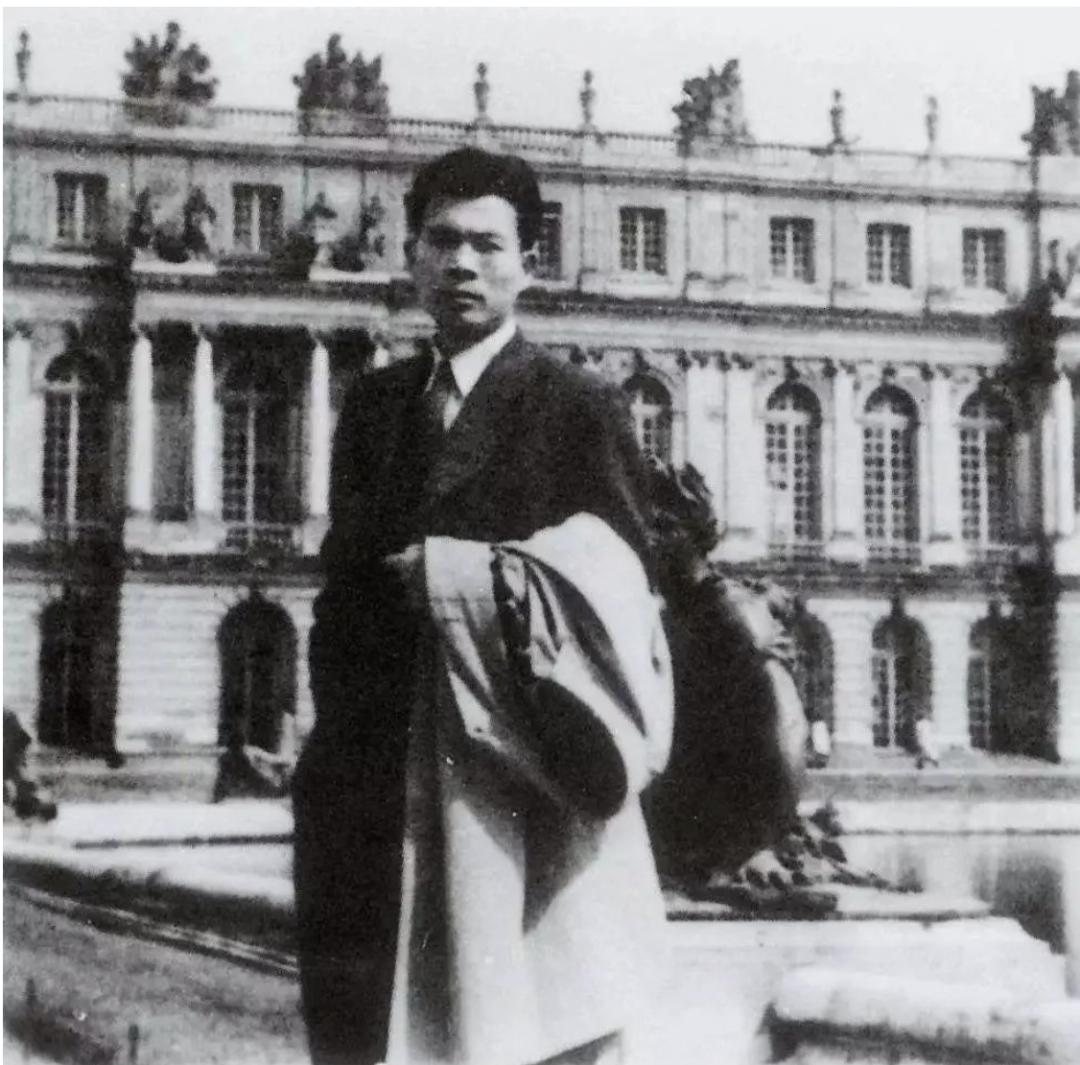

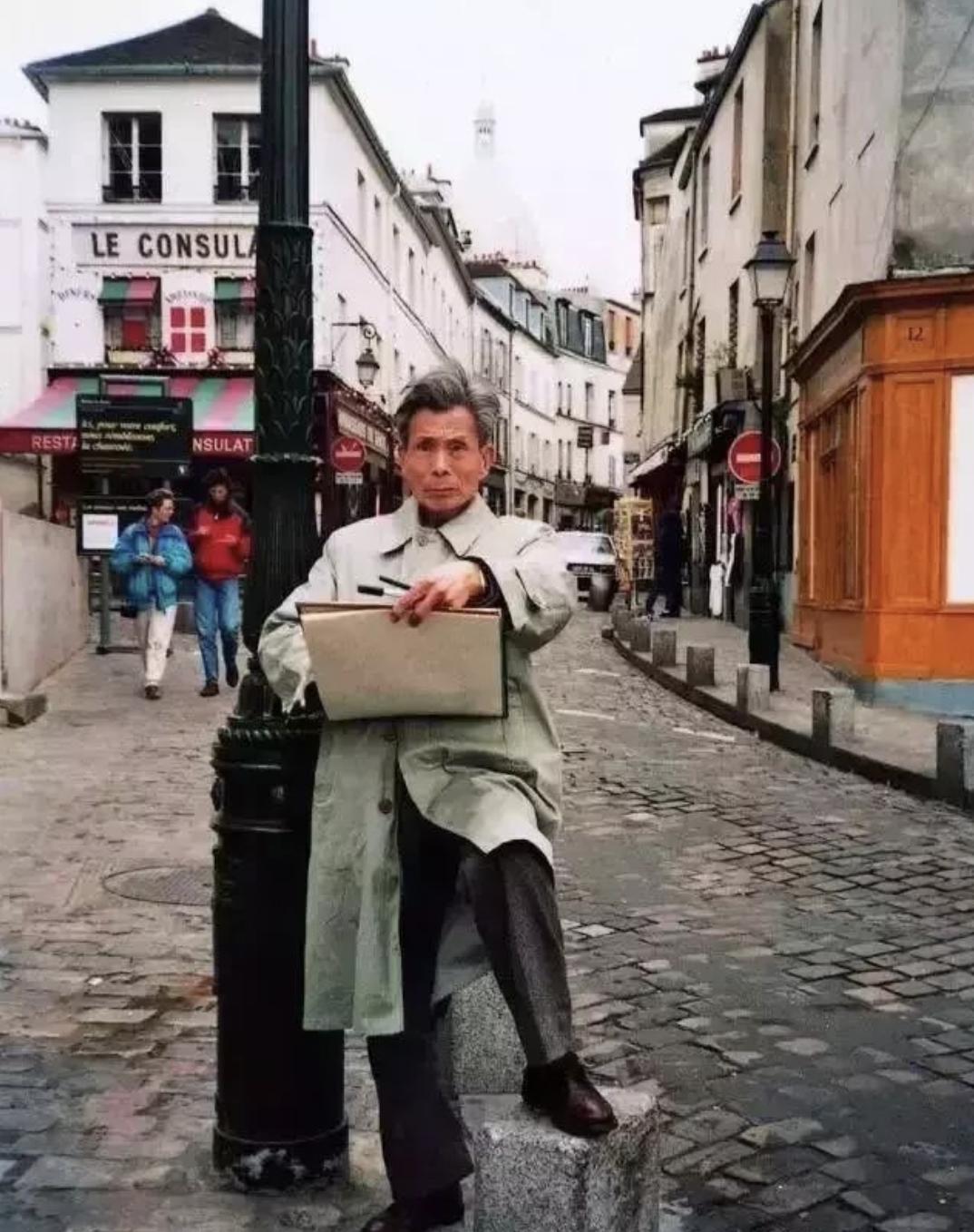

而這一次,他又贏了。1947年夏,他與幾十名留學生一起搭乘「海眼號」郵輪漂洋過海,去到了他夢想中的巴黎國立高等美術學院。

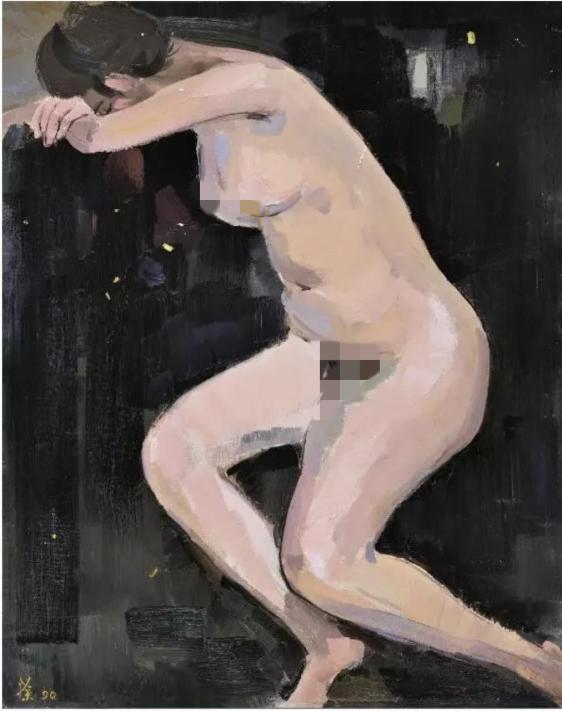

學院與盧浮宮只一橋之隔,他每天上午畫畫裸女,下午便輾轉在各大畫廊,多數時間都扎根在盧浮宮。

各個博物館的展品輪番換,腿腳不勤快一些,根本看不完,在這里,吳冠中的審美得到了飛速的提升。

在美術學院,吳冠中師從威震巴黎的大畫家蘇弗爾皮。

這位老師做人很有一套,但凡他不滿意的學生作品,通通用「漂亮」一詞敷衍概括,只有他很欣賞的作品,才會由衷地用「美」來形容。

這看似是同義詞,其實是反義詞的表達,讓吳冠中明白了庸俗與高級的區別。

偉大的作品多數是美而不漂亮的,只是漂亮而不美的作品,終將流于俗氣。

吳冠中天資過人,又肯努力,在藝術審美上又與老師頗為接近。

所以蘇弗爾皮十分喜歡這個學生,平日里總喊他「小東西」。

那時候的吳冠中野心勃勃,曾打算就此定居巴黎,他把藝術當成是此生最高追求,而巴黎正是那個理想的舞臺。

1949年,新中國成立,這個消息日夜撩撥著海外游子的心。

曾經的吳冠中為那個政治腐敗、生產落后、沒有出路、遭人歧視的舊中國狠狠失望過。

但現在,一切都充滿了希望。

在一封給吳大羽老師的信中,他曾寫到:「我不愿自己的工作,與共同生活的人們漠不相關,祖國的苦難,憔悴的人面都伸到我的桌前!我的父母師友鄰居,成千上萬的同胞都在睜著眼睛看我!」

多次的思想掙扎后,吳冠中拒絕了教授為他簽署的延長公費申請,毅然決定把藝術的種子埋在祖國的大地里。

1950年夏天,吳冠中坐上了歸國的海輪。

激動著,也迷茫著。

03

「總得要以我們的生命鑄造些什么。不論被驅逐在祖國的哪一角落,我將愛惜那卑微的一份,步步真誠地做,不會再憧憬于巴黎的畫壇了。」

這是吳冠中在巴黎時立下的誓言,沒想到很快就照進了現實。

回國之后,吳冠中在中央美術學院任教,以他擅長的人物畫為主要授課內容。

在這里,他的日子并不舒暢,巴黎苦學了三年的成果,在這里完全施展不開。

無奈之下,他放棄了人物畫, 干脆改行畫風景,這真是「逼上梁山」。

然而,他的藝術之路并沒有因此而順暢一些

鄉間地里的體力活兒繁重,吃飽肚子也是難事,更難受的是痔瘡,嚴重時痛得不能走路,他只能用布和棉花做一條厚厚的,如同姨媽巾的帶子托住痔瘡。

加上一直沒有痊愈的肝炎,那段日子他一度想要逃避或自殺。

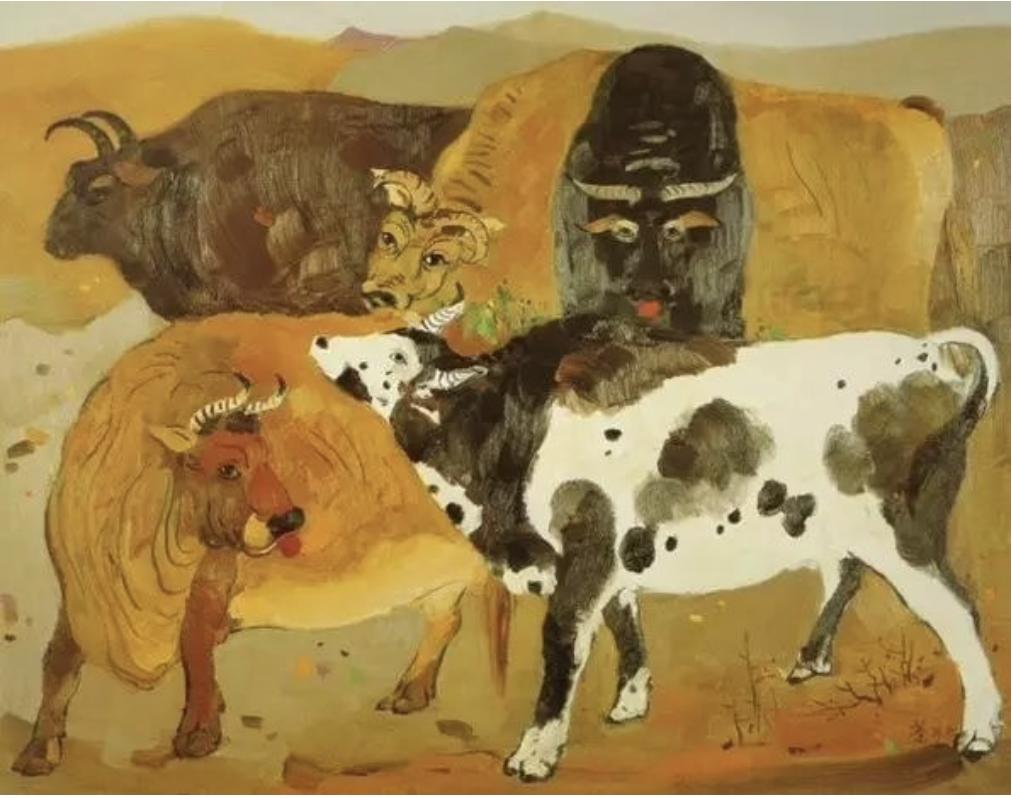

兩年之后,氣氛稍微松動了,吳冠中又拿起了畫筆。

他用老鄉的糞筐作畫架,買來小黑板作畫板,去田間地頭里畫玉米、高粱、棉花、野花、冬瓜...

因為這段經歷,同學們都笑他為「糞筐畫家」。

曾經的吳冠中一直認為,藝術是非常高大上的東西。但在莊稼地里,看他畫的人都是些大叔大娘,一群人圍觀他畫畫,實時點評。

有時候他們看不懂,就會謙遜地說:「咱沒文化,懂不了。」

有時候他們會拍手叫好,因為畫得很「像」,但吳冠中常常會很不舒服,因為「像」不代表「美」。

但也有些時候,他們會驚呼「這多美啊!」

在農村的這段經歷,讓吳冠中深刻地體會到了「文盲不一定是美盲」,這些農民也許一輩子就困在這片土地上,但他們對自己熟悉的東西有著一種最樸素的審美力。

后來的吳冠中說,他的畫只關心兩位觀眾,一位是村里的鄉親,一位是巴黎的同行老友,前者代表大眾,后者代表專家。

就在吳冠中掙扎在生存線上時,那些留在巴黎的同窗早已經有所建樹,過著優越體面的生活。

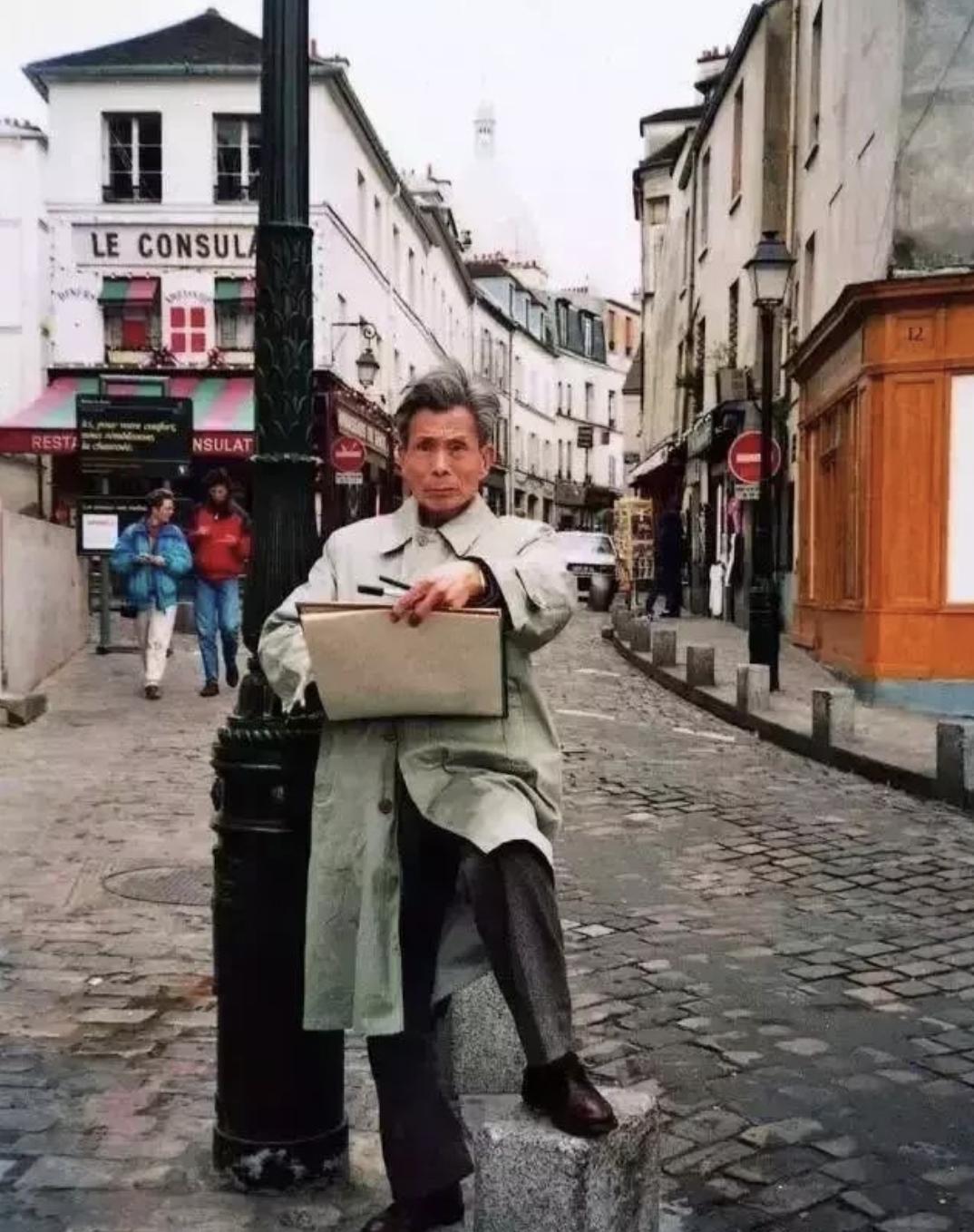

幾十年后,他再次回到巴黎,好友問他:「如果你當年不回去,必然不會遭遇那一番苦難,今日你后悔嗎?」

吳冠中笑了笑:

「倒是他們應該羨慕我,朝朝暮暮,立足于自己的土地上,擁抱著母親,時刻感受她的體溫與脈搏。」

04

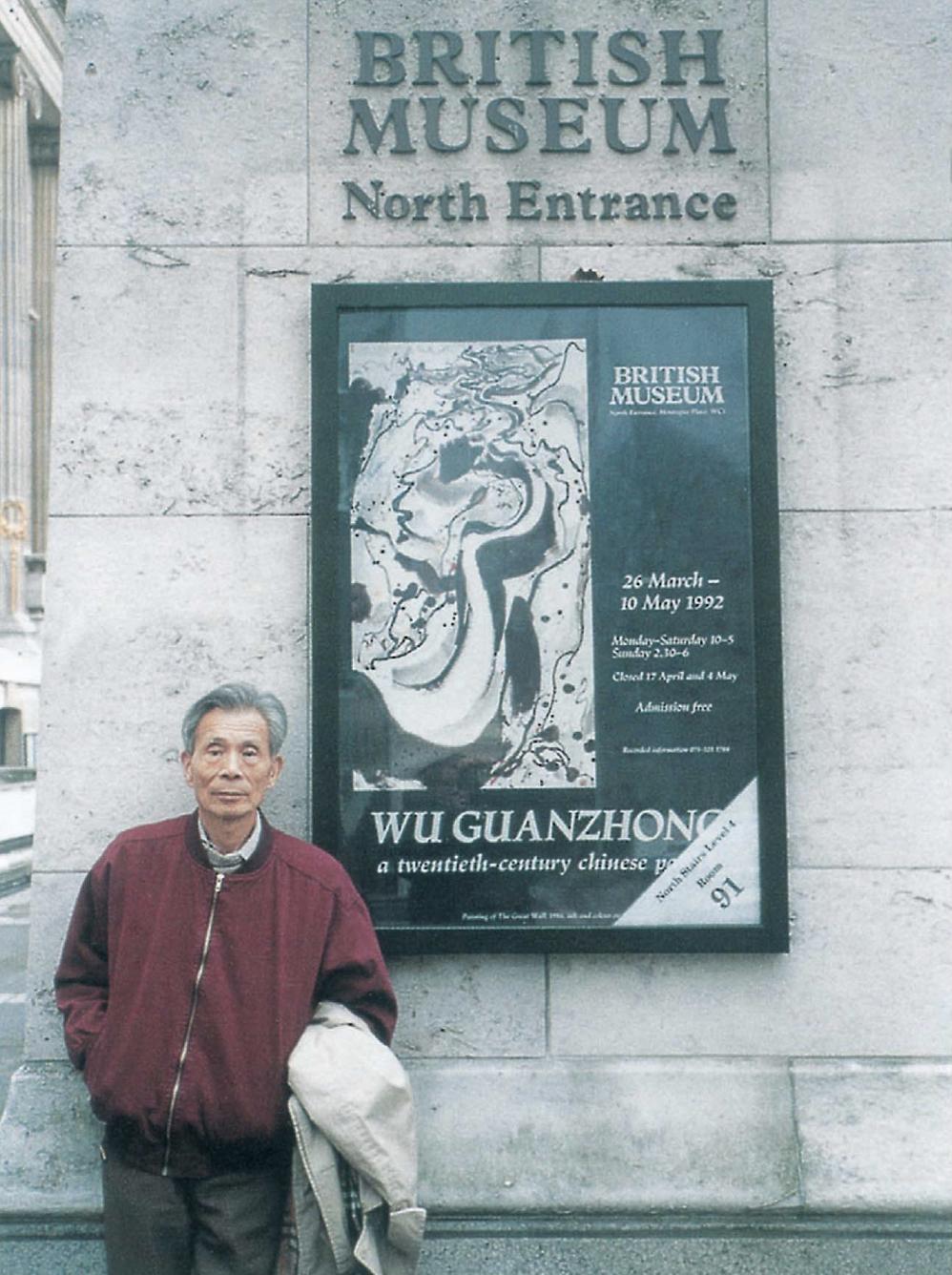

1992年,大英博物館舉辦了「吳冠中——一個二十世紀的中國畫家」展,這是他們首次為華人畫家舉辦的繪畫展。

英國媒體對此報道:「凝視著吳冠中的一幅幅畫作,人們必須承認,這位中國大師的作品,是近數十年現代畫壇上最令人驚喜的發現。」

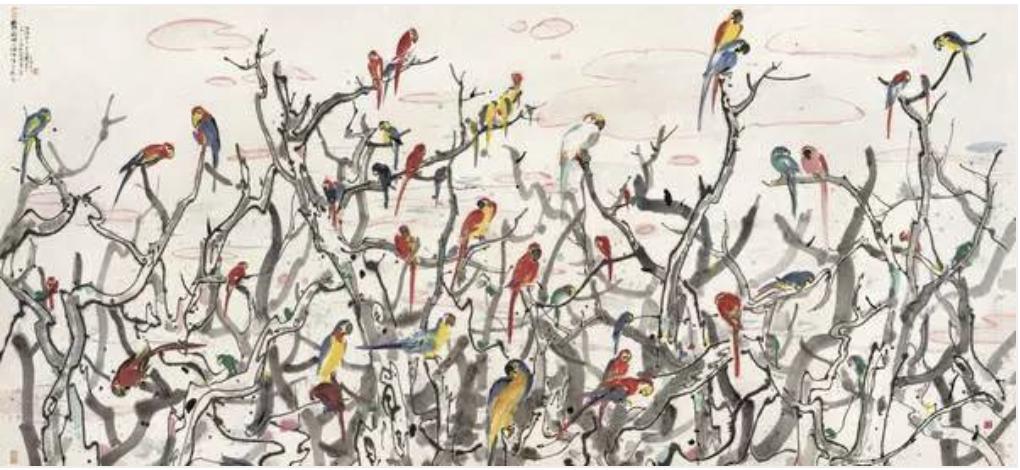

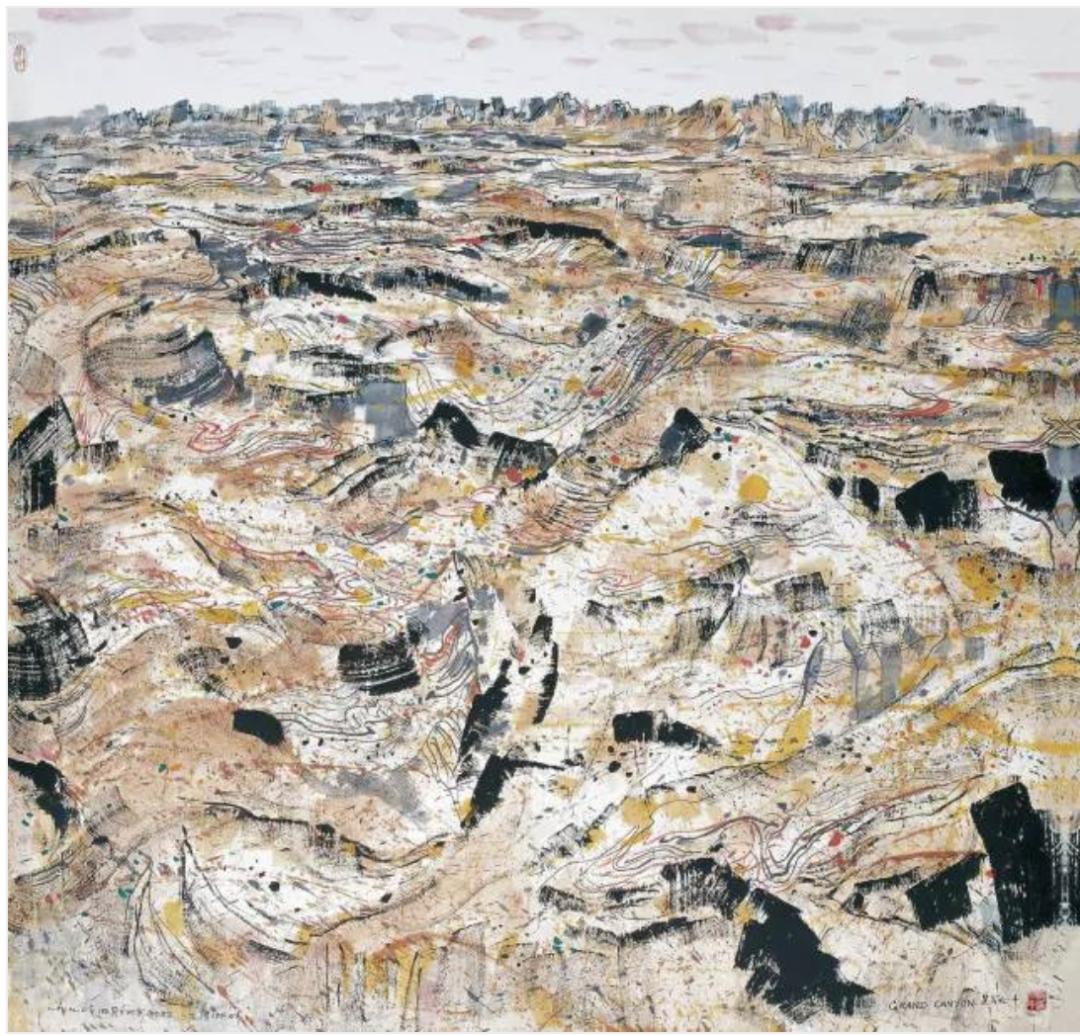

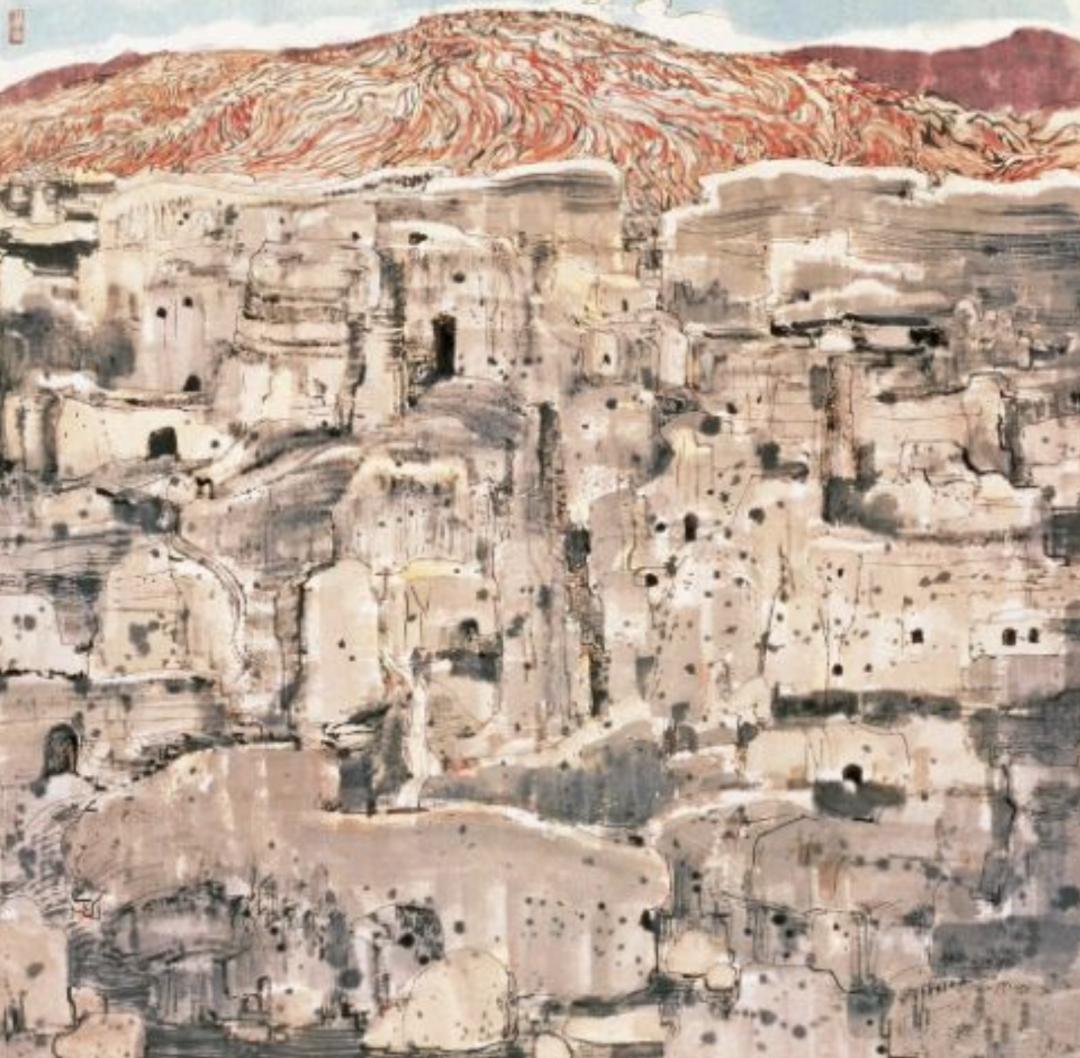

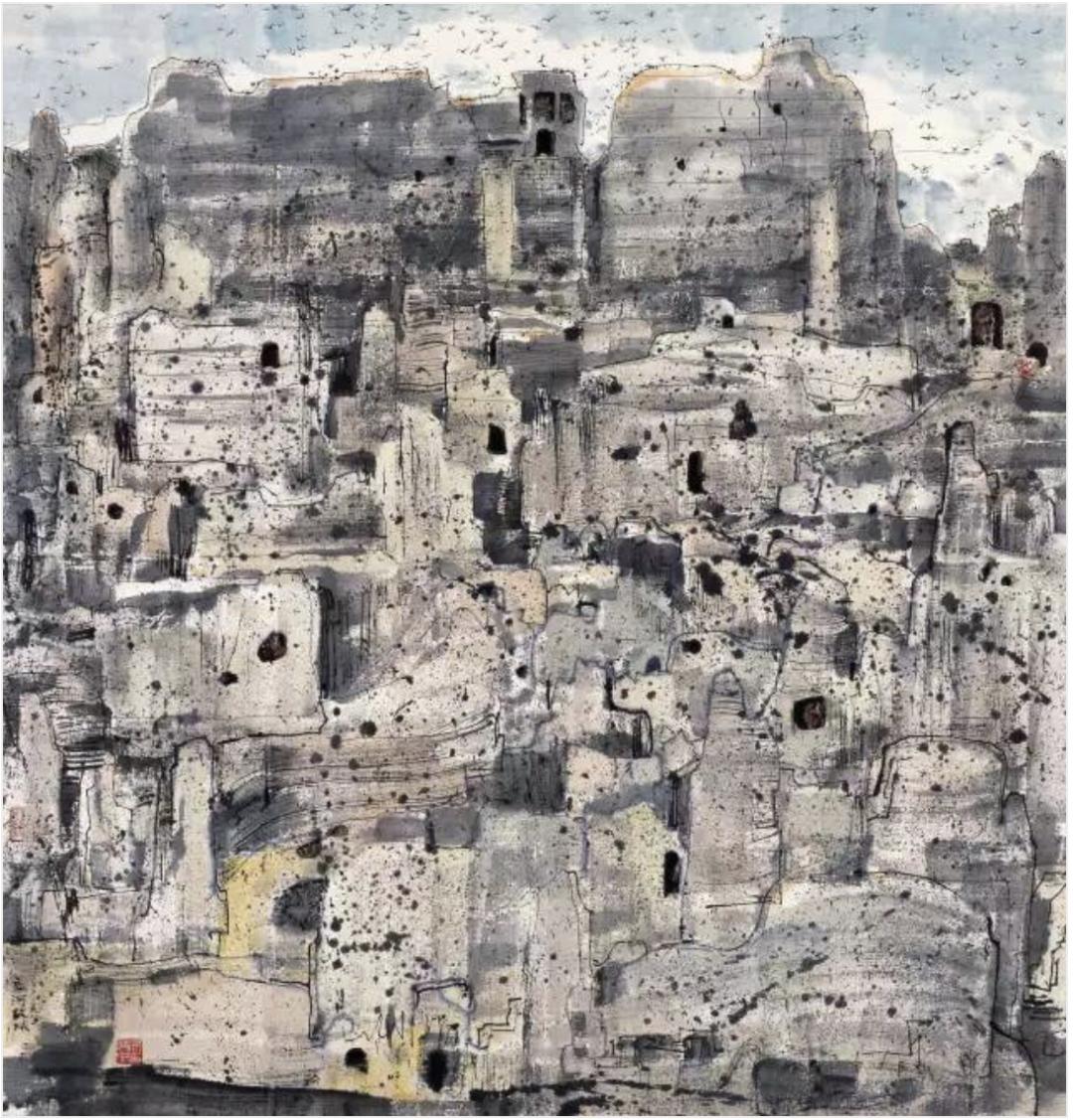

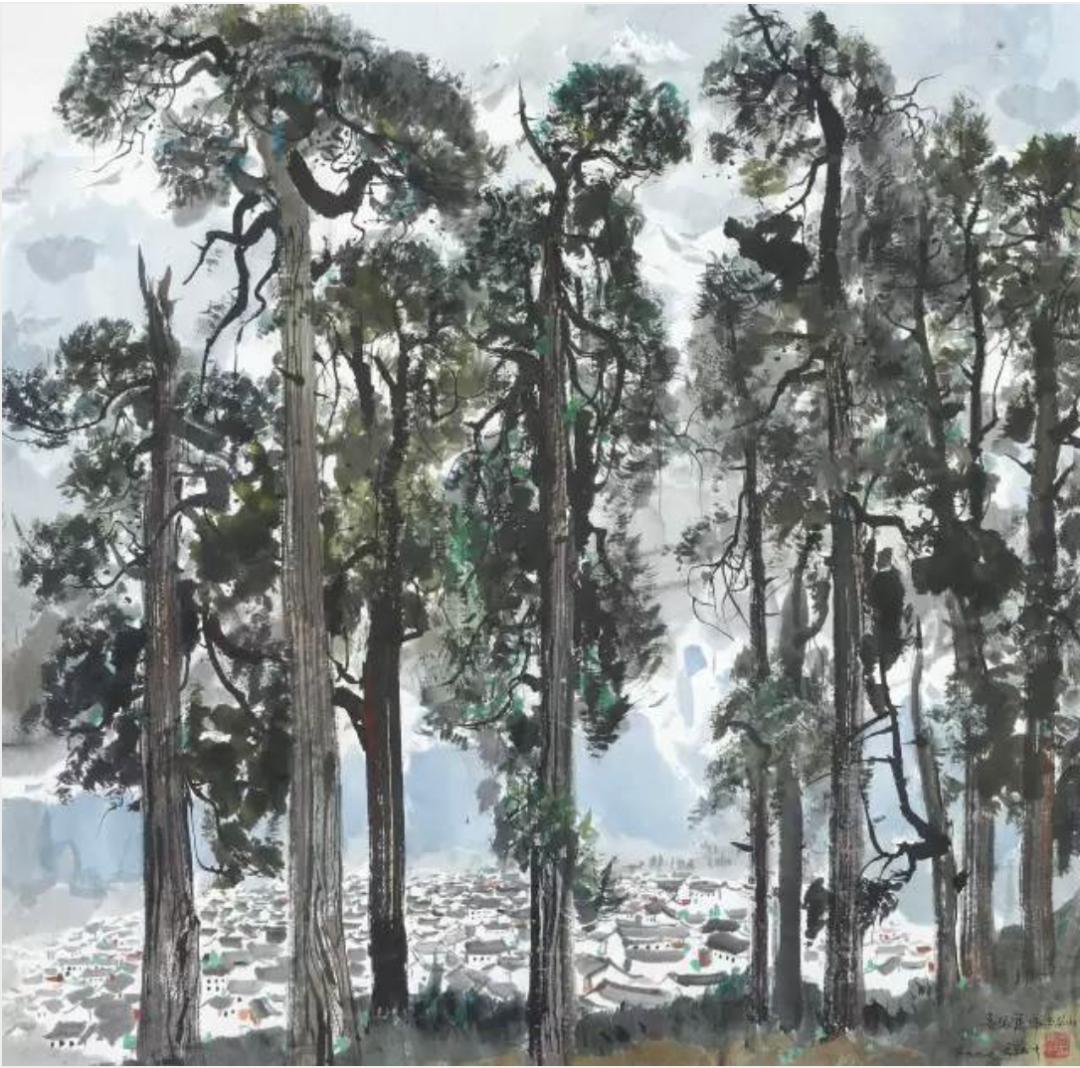

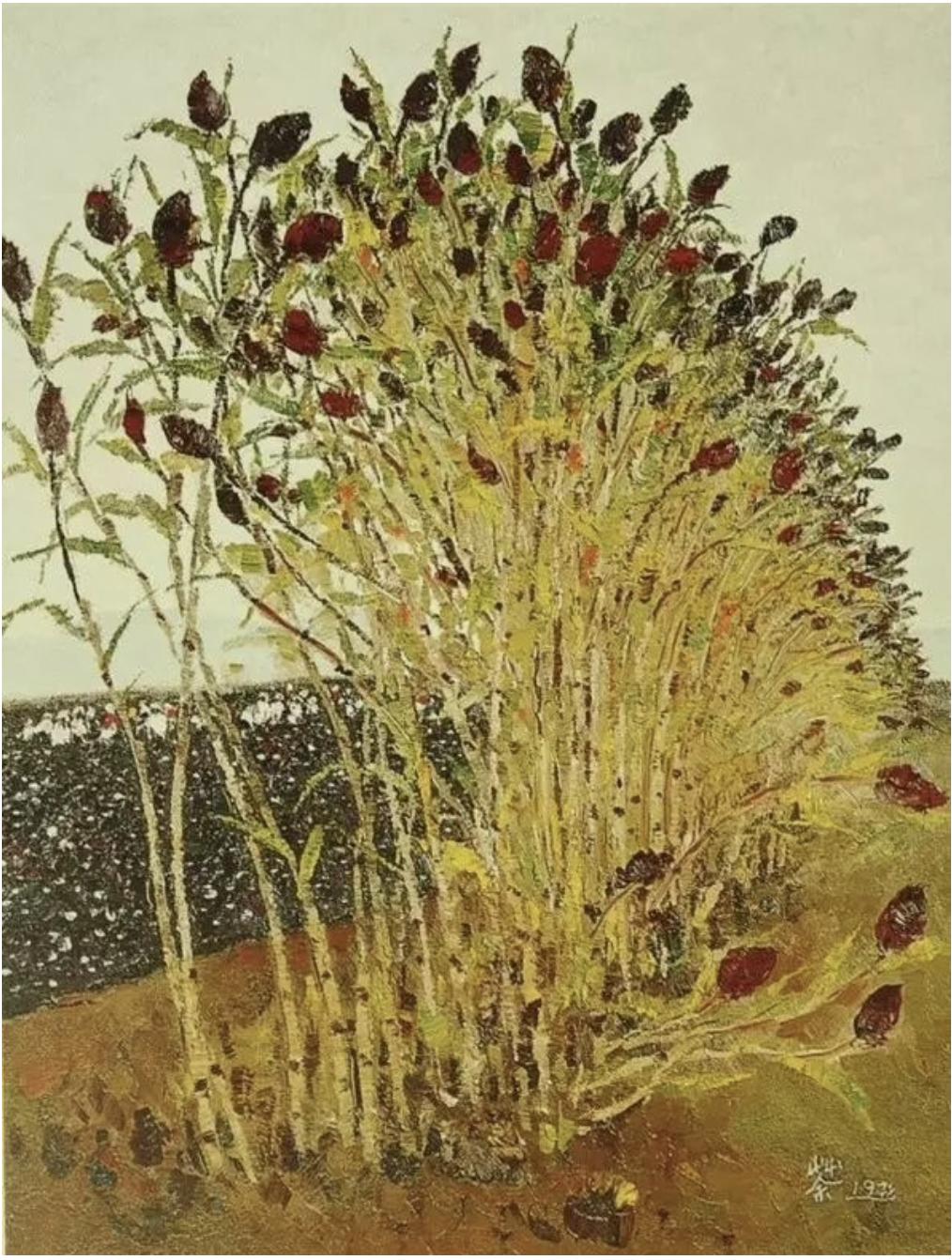

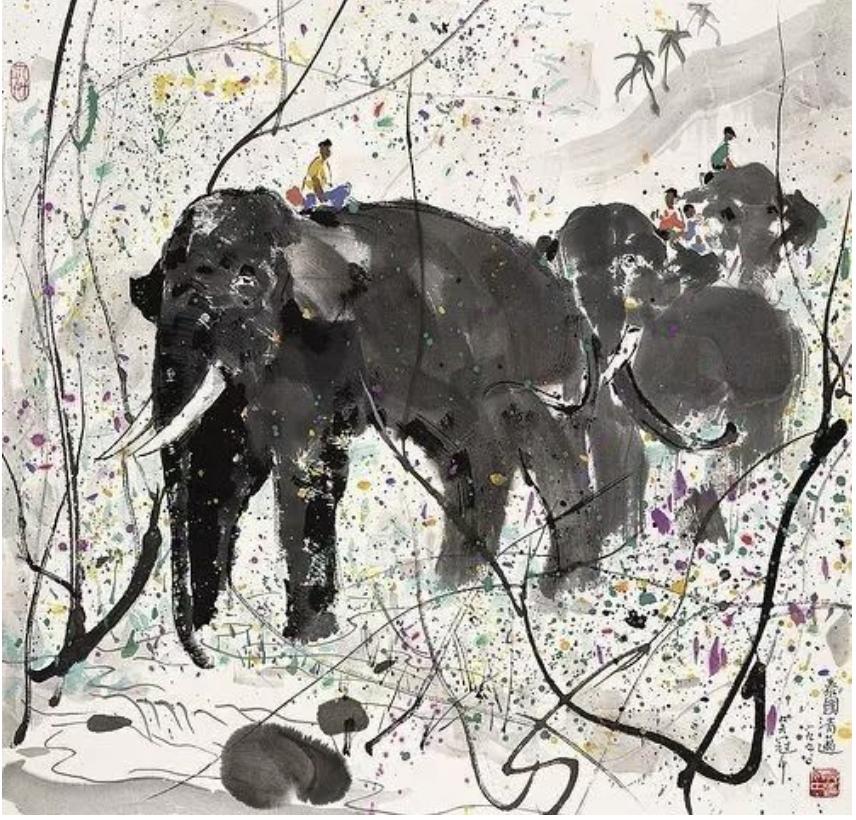

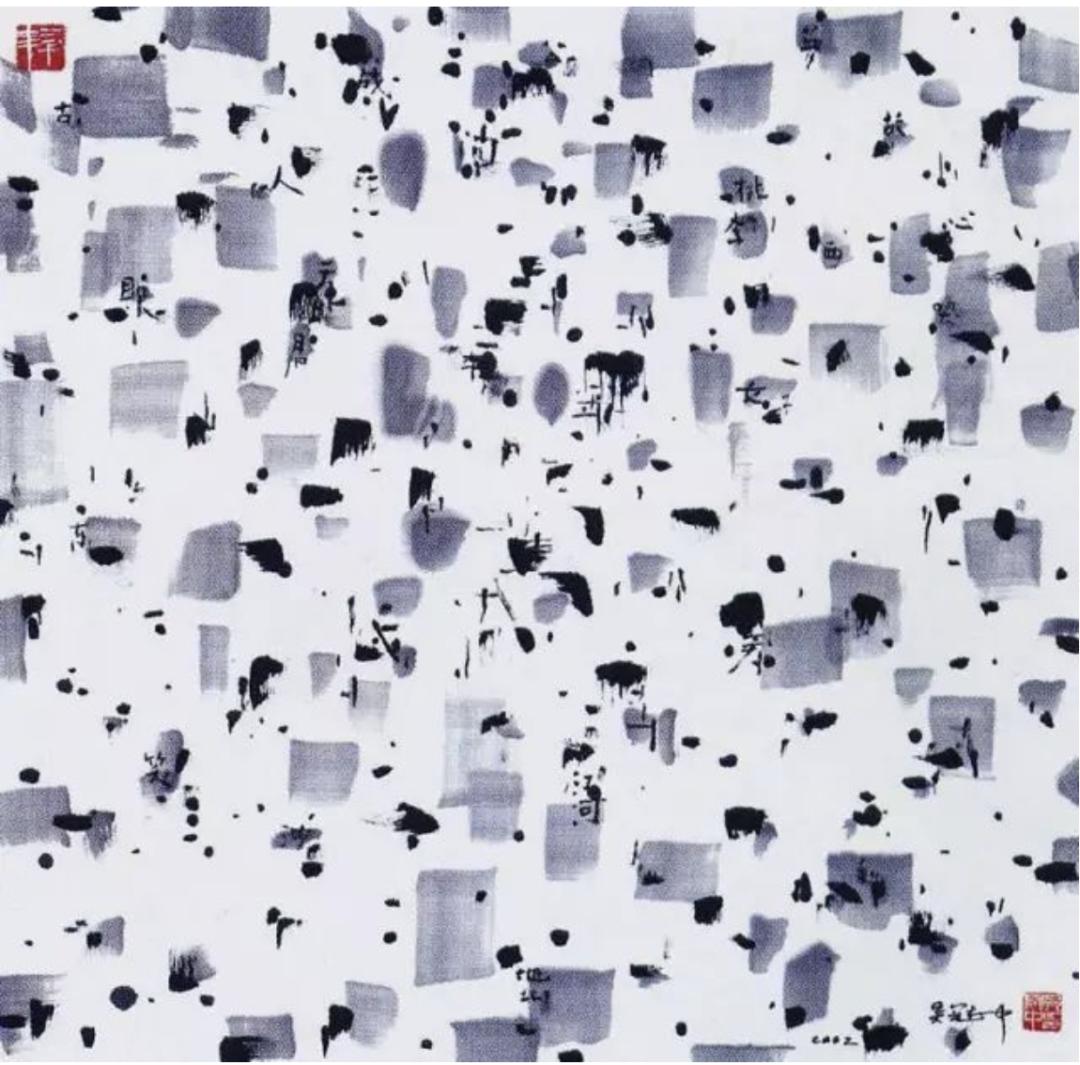

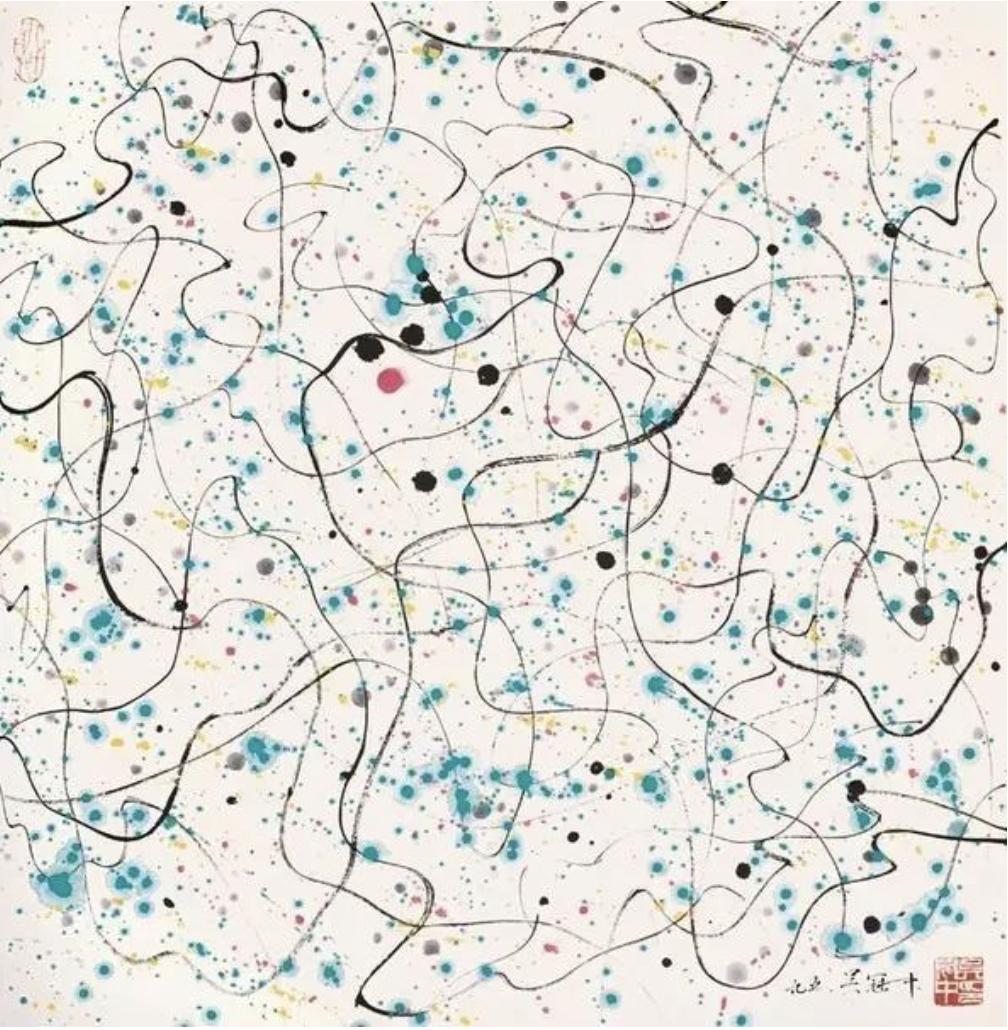

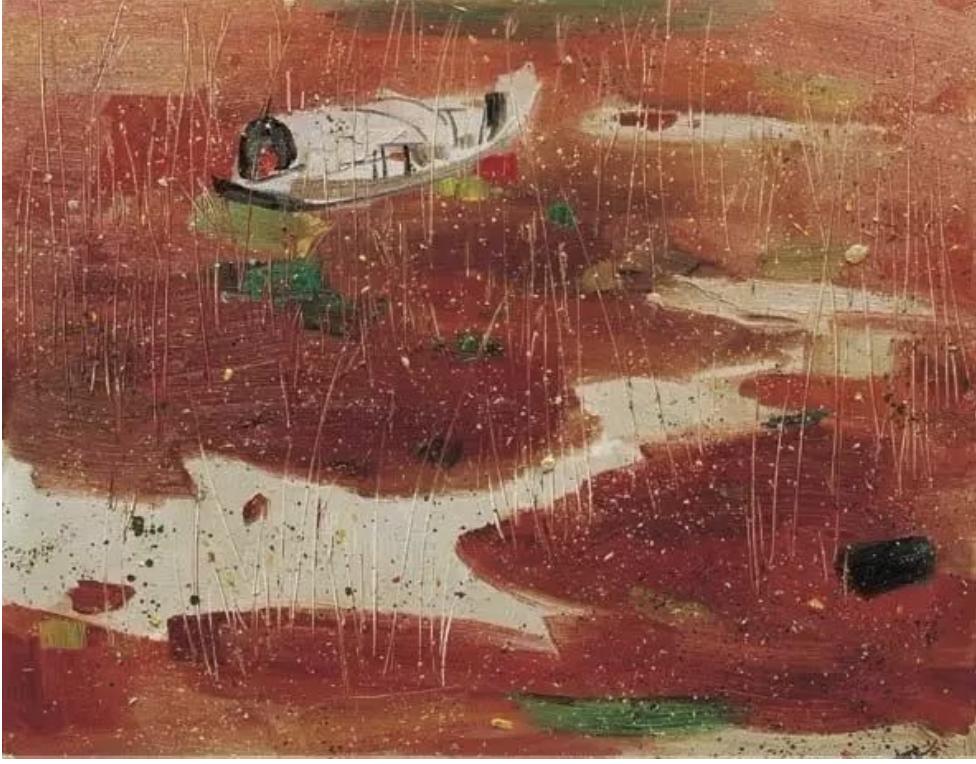

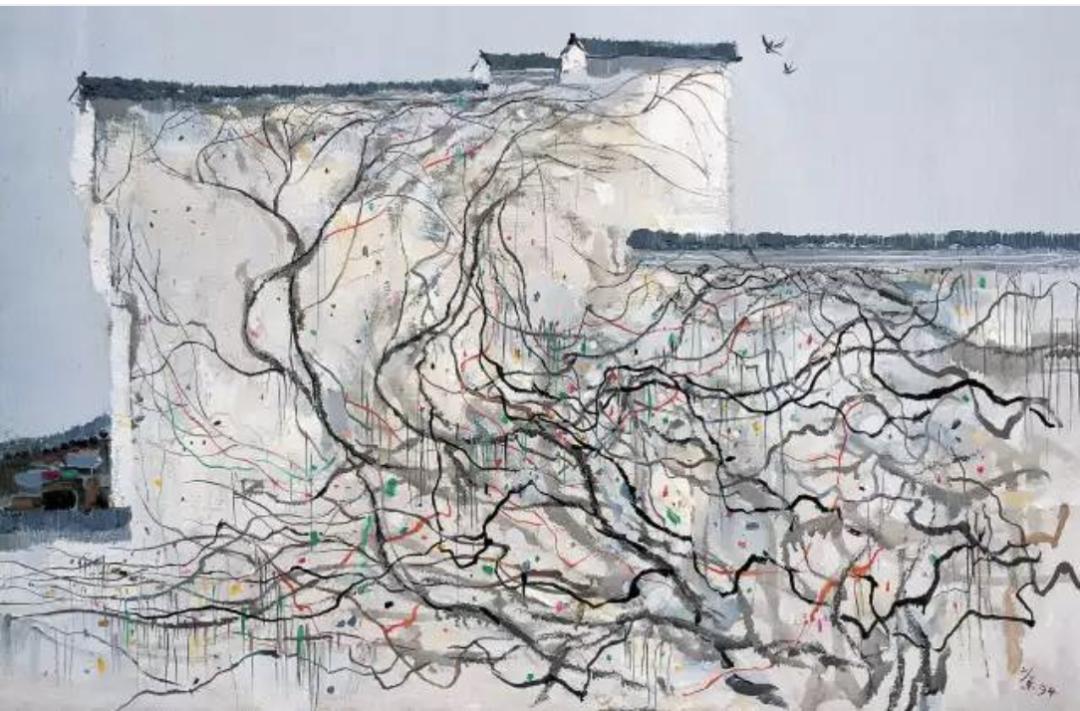

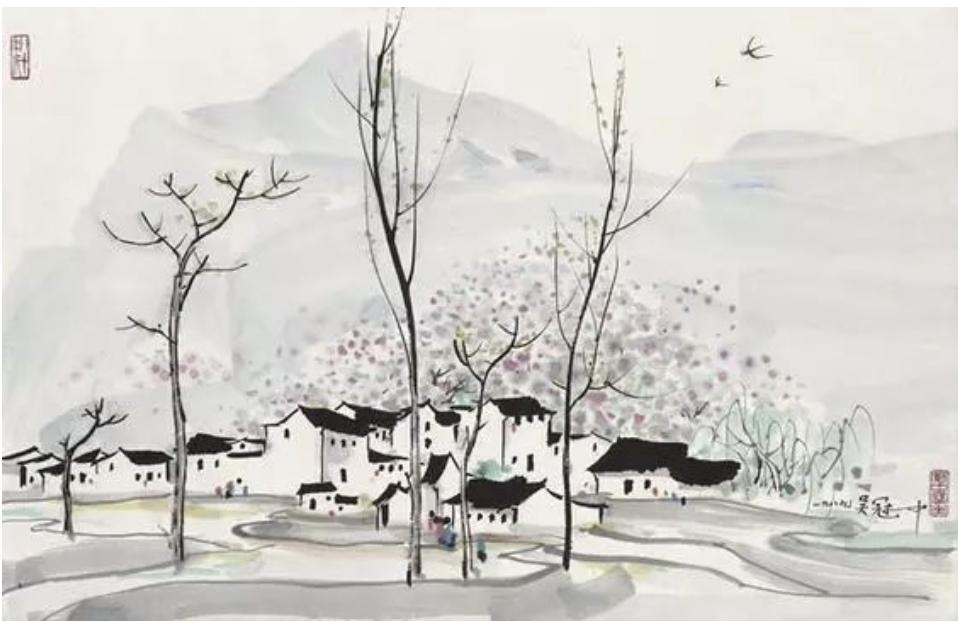

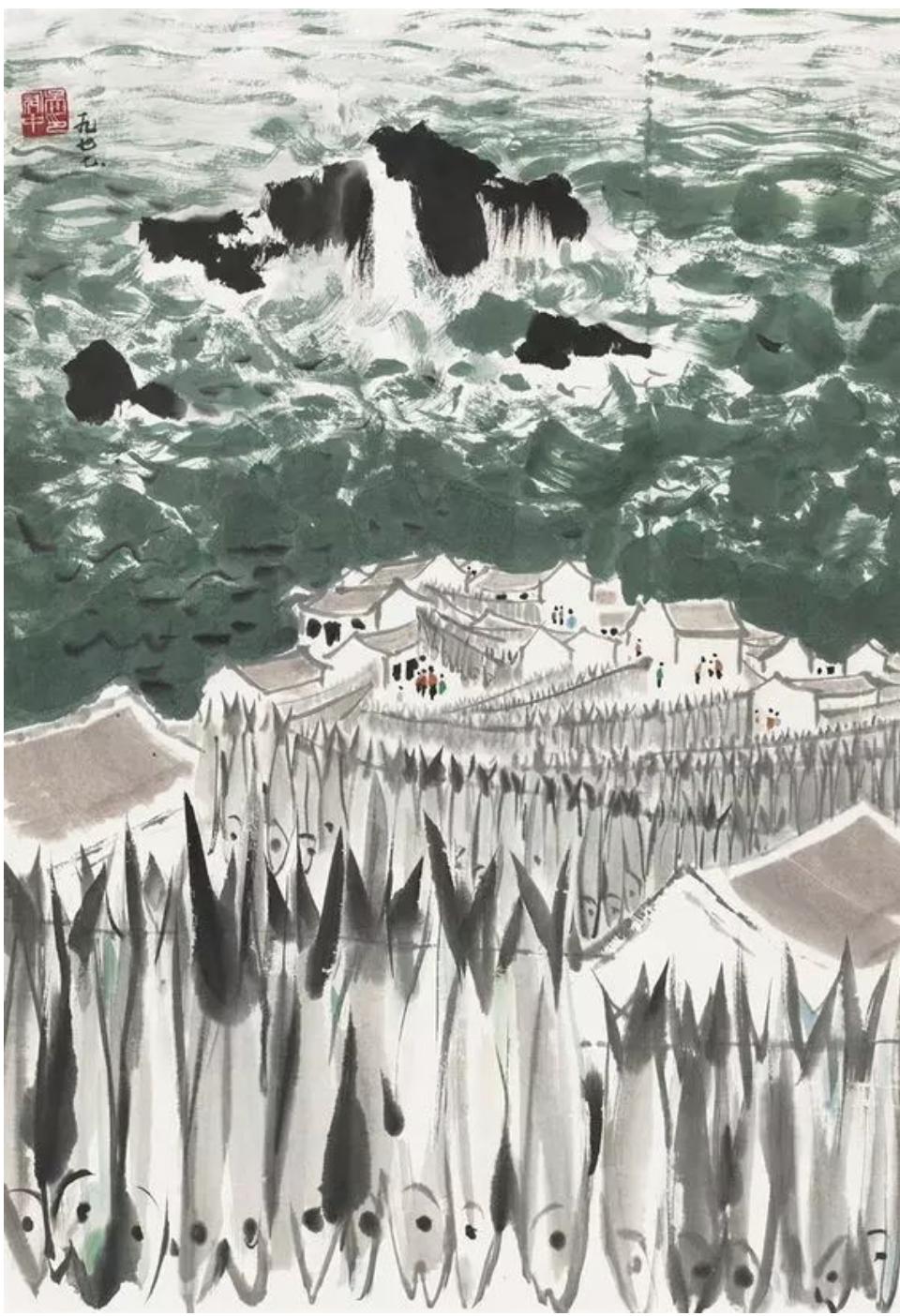

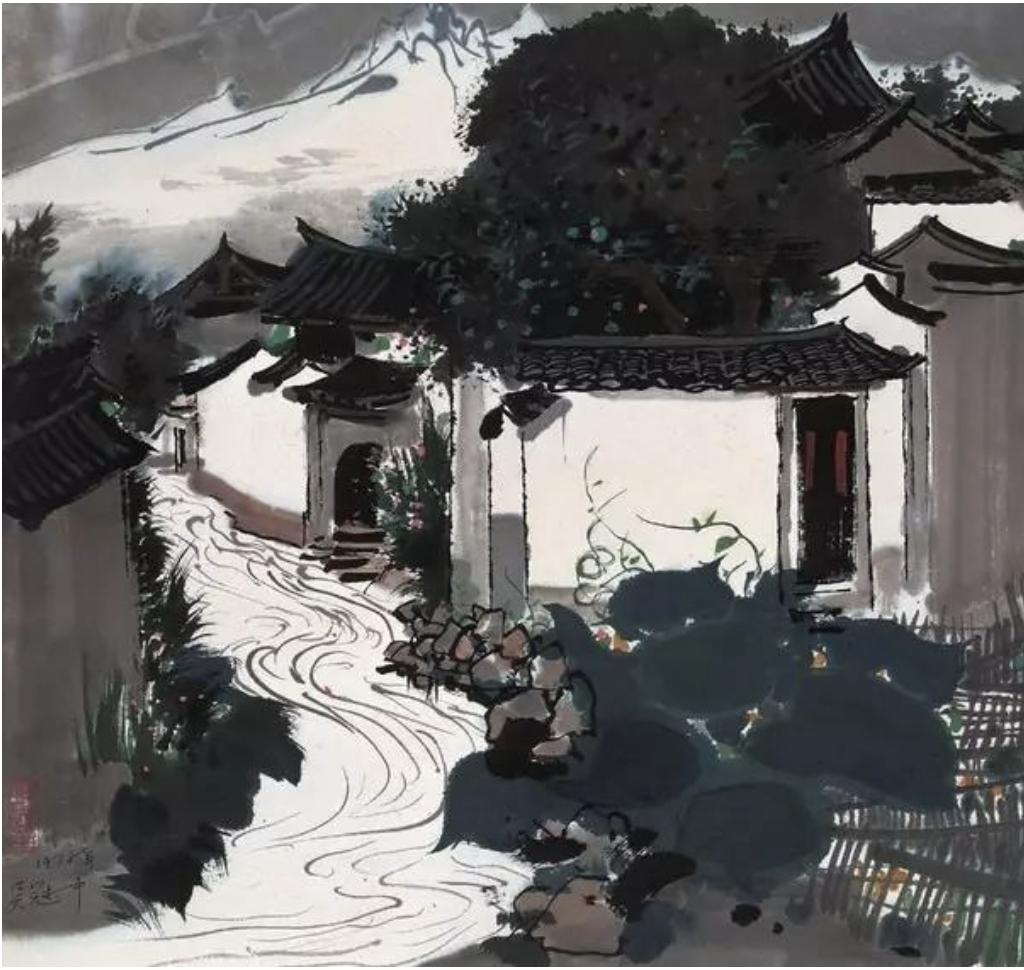

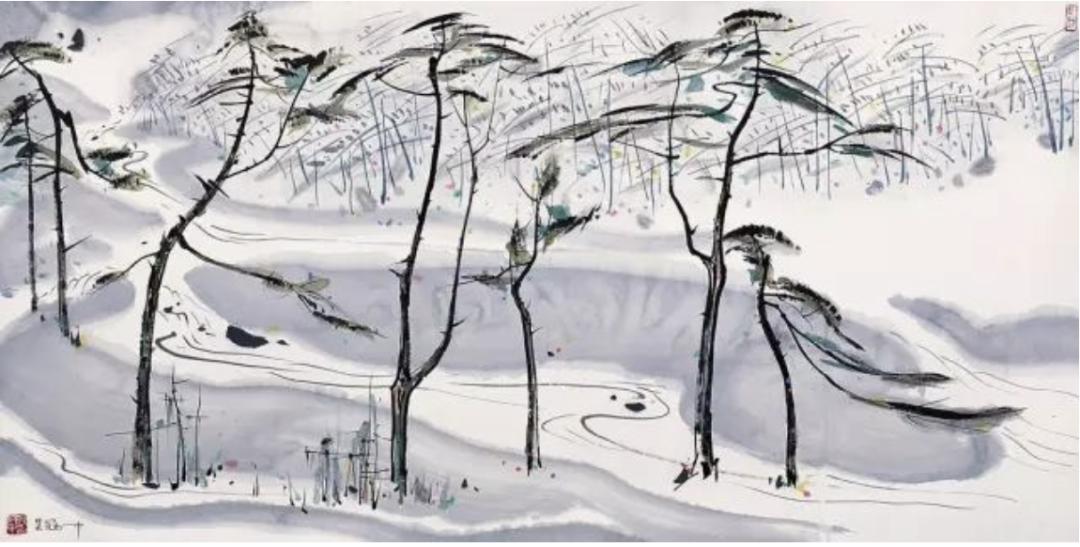

縱觀吳冠中的作品不難看到,這份驚喜一定少不了獨屬于中國大地上的,那份質樸又昂揚的生命力。

早年間留學時,他癡迷于油畫,執拗地想畫出老師眼中的「美」,但異鄉的土地卻讓他感受到了一種「失去土壤的空虛」。

回到故土,在踏遍了祖國的河山之后,他重拾中國傳統的水墨。

他將中國人骨子里的意境融入進西方油畫,又將西方的現代藝術用水墨來表達。中西結合,古今相融,這四股力量成就了后來的吳冠中。

當生活走上正軌之后,吳冠中陸續將自己價值幾億的作品捐給國內各大美術館。

他曾說要把藝術的種子,埋在祖國的大地里,而這無疑是最好的決定。

82歲那年,吳冠中向老友抱怨著自己的苦惱:

「在我軀體走向衰頹時,情感卻并不日益麻木,甚至翻騰著波濤。這些波濤本是創作的動力,但它們沖不動漸趨衰頹的身軀,這是莫大的悲哀。」

年輕時為了藝術吃盡苦頭,老了又要忍受這蓬勃的創作欲在日漸衰老的軀體里熊熊燃燒。

他視藝術為自己的生命,容不得半點瑕疵,所以干脆將那些不完美生生摧毀。

有太多的人覺得,吳老此舉太過極端,因為他眼中所謂的「殘次品」在大眾看來依然有著極高的藝術價值。

但吳老卻說:「我在藝術上要求太嚴格了,考慮的是百年以后的中國繪畫前途。」

如此胸懷,讓吾輩汗顏。

2010年,吳冠中在北京醫院安詳辭世,享年91歲。

一生畫作只余精品,終不負大愛與大美。

所以離世之前,他能夠無憾地說一句:「想念我,就去看我的畫吧。」

參考資料:

《百年巨匠·吳冠中》紀錄片;

《我負丹青》吳冠中 自傳。

- END -

原標題:《他好美,可惜太狠》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司