- +1

一天2700億的雙十一,再也回不去了

從昨天開始,打開一些熱門APP,都會看到滿屏的促銷,有時候還回自動跳轉到購物APP中,讓人誤以為自己打開錯了APP。

每當這種情況出現,是在提醒我們,雙十一又來了。

今年的雙十一比以往早了大約一個半周,天貓在昨天晚上開啟了預售,京東也開啟了大促活動。

但對于雙十一的熱情,正在變得越來越淡。

熱情變淡

最近幾年,隨著淘寶天貓逐漸被拼多多、抖音搶走地盤,雙十一早就沒有了往日的榮光。

雙十一最火爆的時間當屬2015年前后,伴隨著阿里巴巴成功上市,淘寶天貓幾乎找不到對手。與此同時,阿里的“創新”還沒有增加太多,以至于天貓的玩法尚且處于比較簡單的階段。

彼時,雙十一嚴格按照時間開啟,也就是0點開始,促銷力度較大。很多人都是熬夜搶購,甚至為了購物熬到半夜。趕上工作日,很多消費者甚至會為此而遲到。當時流行的詞是“剁手”,用來指買東西太多、掏空錢包而后悔的行為。朋友同事之間,見面都問“買東西了嗎?”“剁手沒?”。

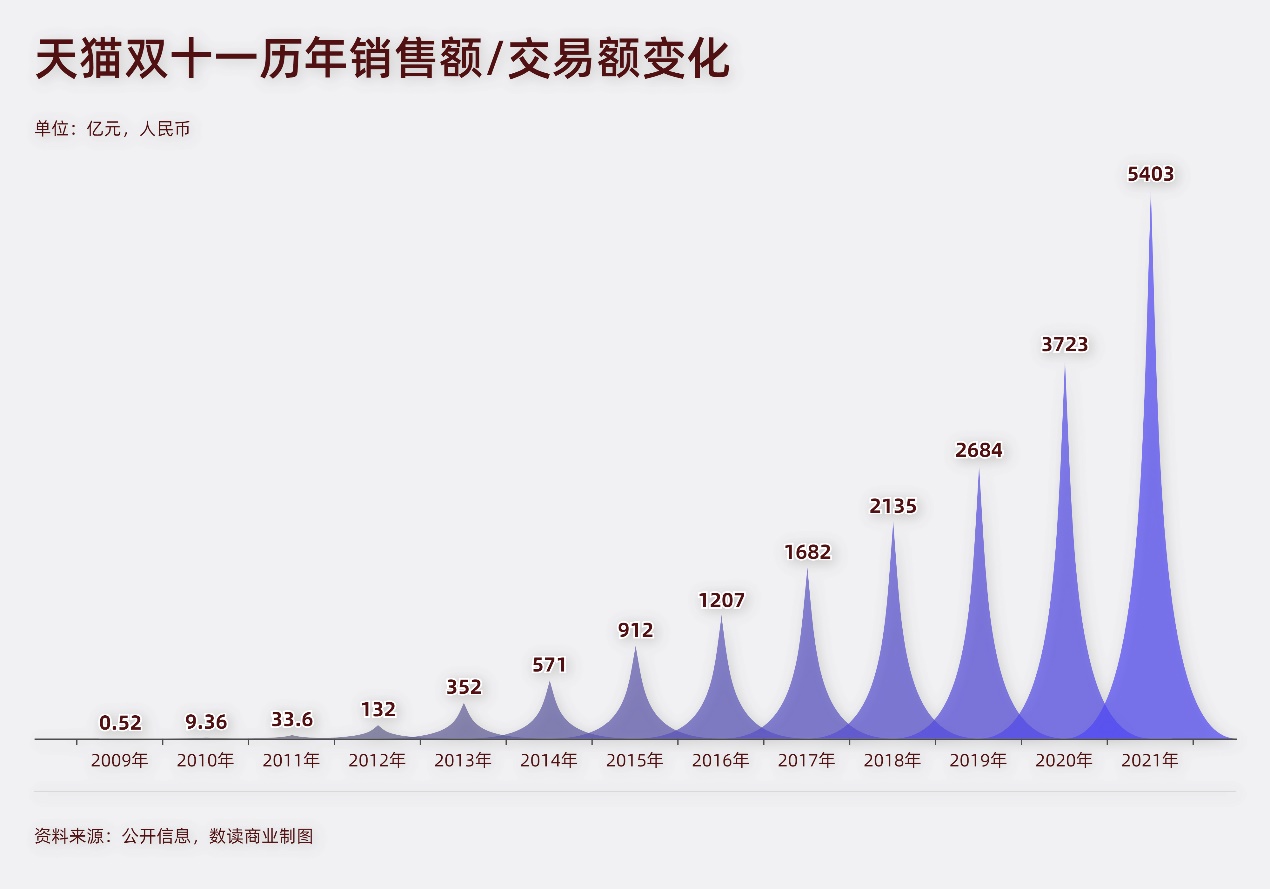

當時雙十一的增速堪稱奇跡,每年的銷售額都完美擬合了數學曲線。2019年4月,有微博用戶表示,雙十一數據幾乎完美地分布在三次回歸曲線上,擬合度均超過99.94%,過于完美以至于懷疑是造假。

2019年,雙十一銷售額達到2684億,又一次契合了數學曲線。

然而,摩爾定律也有失效的一天,這樣的火爆不會一直持續。2020年,天貓把雙十一拆成了11天;2021年,天貓悄悄把戰報的口徑改了,從“銷售額”改為“交易額”,后者指所有成功的交易,范圍更加寬泛。到2022年,天貓不再公布雙十一GMV數據,只是用一句“今年雙11穩中向好,交易規模與去年持平”簡單概括。

實際上,按照百度指數,2019年,雙十一的熱度就已經開始下降了,并且已經連降了6年,甚至不如2014年的搜索熱度。今年雖然比以往更早開始,但除了廣告滿天飛,幾乎看不到太多人討論。當初的盛況,肉眼可見的消失了。

雙十一不新鮮了,這固然是重要原因,消費者沒有以往旺盛的消費欲望也是重要因素。但更重要的是電商不斷做加法,透支了消費者的熱情。

換湯不換藥

2017年雙十一期間,紅極一時的papi醬發布了一條吐槽雙十一的短視頻。

視頻主題是不知道該怎么計算優惠后的價格。“跨店滿200減20,淘寶優惠券30,店鋪優惠券滿999加購指定商品減300元,20元定金兩倍膨脹,組戰隊50萬淘氣值瓜分4000元……”這一系列的玩法,想要算清楚優惠無比困難。

其實,從玩法變復雜這一刻開始,雙十一就變味了,消費者也在逐漸流失。一旦流失的用戶,想再拉攏回來,需要付出更大的代價。

但從做法看,天貓依然并沒有太大的意愿做出這樣的努力。

今年,雙十一啟動時間明顯早了很多,但很多玩法依然得到了保留。定金玩法還是重點,天貓之所以這么早開啟雙十一,是因為目前主要是“下定金”階段。

除了定金,天貓還為88vip會員發放紅包,還有跨店滿減,其中,88vip的滿減是滿7000減560,滿3000減240,店鋪滿減包括“每滿300減50”和官方立減15%。此外還有店鋪會員、店鋪優惠券等等。

除此之外,阿里依然沒有放棄“拉人頭”“耗時間”的游戲,今年目前上線的是“能量值”。邀請好友、瀏覽15秒、瀏覽10個商品……甚至還有去芭芭農場施肥、逛逛淘寶人生等等。最終可以得到幾塊錢優惠券。

站在天貓的角度,最近兩年,雙十一已經開始做減法了。比如,雙十一鼎盛時期不減有滿300減30,還有滿200減20,分別對應不同的店鋪。但這種小的修修補補之下,雙十一的玩法內核依然沒變。

定金玩法其實一直飽受詬病,為了提高定金玩法的積極性,天貓打出了“全程保價”。但定金除了不能參與滿減,對很多人來說,不如湊滿減優惠。

真正開始湊滿減了,這些玩法雜糅起來就會產生很多情況。比如定金尾款不支持88vip消費券,有些店鋪不支持或者不全部支持88vip滿減。再加上一個變量——店鋪滿減、會員優惠、充值優惠等等,就會導致湊出優惠的算法非常復雜,買的東西一多,根本沒辦法排列組合找到最優惠的方案。

而看廣告攢能量值、組戰隊等小游戲更加“空手套白狼”,通常都是浪費了很多時間,得到十幾甚至幾塊錢的優惠。

想要讓消費者真的回歸消費熱情,讓消費者不斷浪費時間湊單、湊優惠是不合理的。最近幾年,拼多多之所以把阿里打得節節敗退,原因是打法簡單直接,拉人頭打錢、百億補貼。除非能繼續簡單粗暴,否則,雙十一還是會停留在過去的印象中無法扭轉。

進退兩難

然而,雙十一已經回不去了。

遙想最初的玩法,雙十一就是店鋪參加,平臺補貼,簡單直接有效。這個IP做大,很大程度上得益于簡單,但隨著規模越來越大,阿里做加法的邏輯就開始讓這個購物節增添了更多使命。

之前在“集五福”的文章中我們就曾提到,阿里旗下的幾乎所有產品,都是在不斷做加法,不斷讓消費者盡可能多地消費。同樣道理,雙十一的IP越有價值,就越要讓更多店鋪加進來,讓消費者多消費。

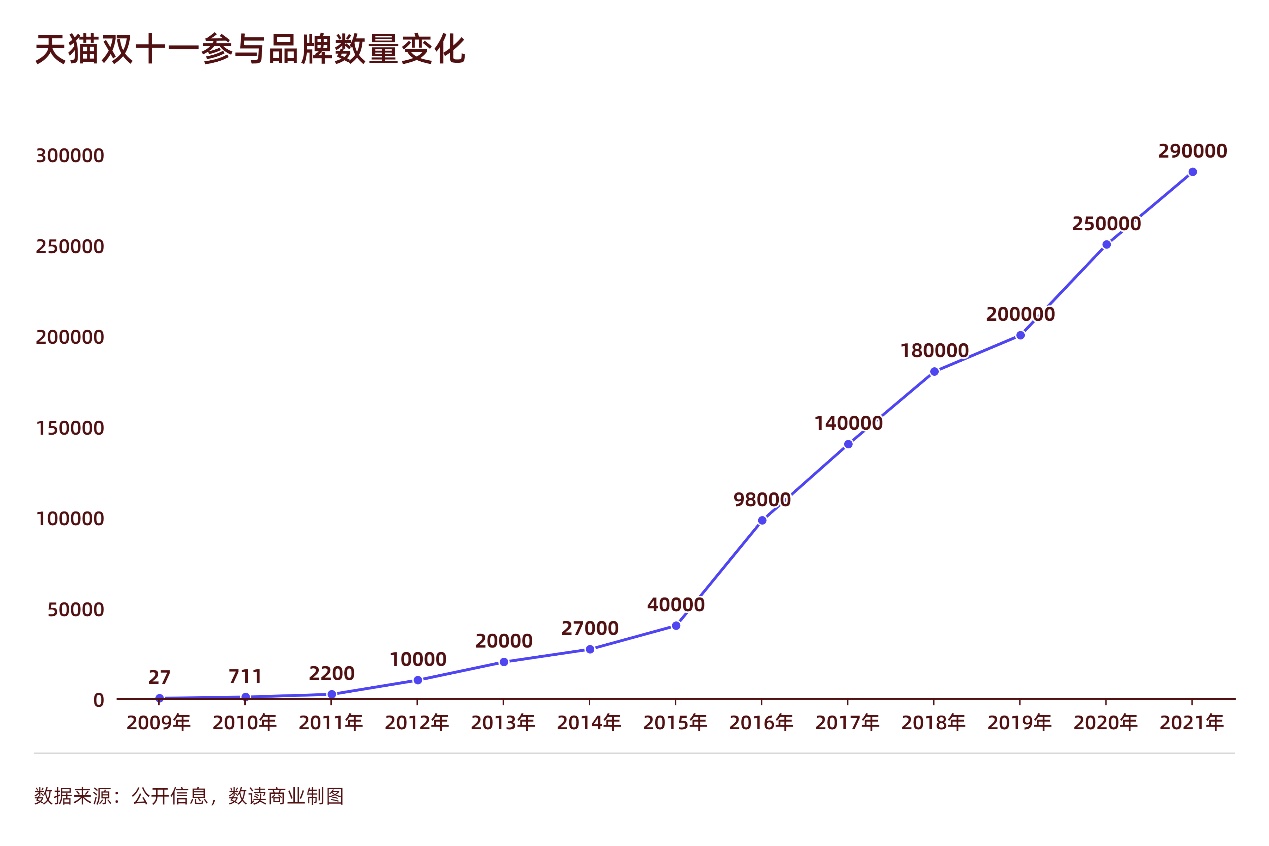

隨著雙十一流量的不斷擴張,越來越多的商家加入,到2021年,參加的品牌方達到29萬家,這么多店鋪需要“雨露均沾”。早期的玩法,流量普遍集中在頭部品牌,對于參加的中小賣家,每年一度的集中售賣確實會增加商家的備貨壓力,而且分不到太多流量。因此,天貓需要通過各種活動,讓更多的品牌被發現、被消費,這樣才能增加收入。

從賣家傳遞到在用戶端,阿里便需要盡可能“細顆粒度”地挖掘消費者。要讓消費者多待一會,一定不是買完就走,也不是只買那么幾個店鋪。因此,一方面,消費者就不能太簡單完成優惠券目標。如果優惠券是滿300減30,就不能讓300元的商品參加這個活動,因為這樣對增加消費無益。另一方面,留住消費者,除了商品,只能盡可能增加游戲,拖住使用時長,要讓消費者多看幾個店鋪、多拉幾個人。

阿里挖掘IP價值的邏輯,帶來的后果就是,消費者體驗感下降,逐漸流失。隨著消費者流失,賣家的生態也會變壞,形成惡性循環。

對比黑五,之所以能做這么多年,很大程度上就是玩法簡單。商業奉行的麥肯錫30秒電梯理論,就是一句話講清楚商業模式。簡單直接才是最有效的做法。

之所以說雙十一回不去了,是因為近幾年,購物節已經失去了狂歡的基礎。早期雙十一的成功,吸引了平臺跟進,所有平臺都想要造節。促銷常態化消解了雙十一的購物需求。直播電商則是進一步降低了購物節的沖擊力。多數頭部主播擁有極高的議價能力,在日常的帶貨過程中,通常已經給出了較低的價格,購物節再度壓縮的難度太大。

具體到天貓身上,淘天在消費升級過程中,損失了很多賣家,也損失了很多消費者。現如今,為了實現GMV增長,就需要盡可能增加優惠的投入。但資本市場對盈利要求愈發苛刻,而且失去了天然流量,想要再靠增加補貼投入拿回,代價要高得多。今年一季度,阿里凈利潤下滑了96%,帶來了鋪天蓋地的唱衰。

雙十一這個IP已經在走下坡路,今年的購物節看,阿里既沒辦法徹底推翻之前的邏輯,也沒有讓渡更多利潤的必要,換來的參與熱情大概率也不會像十年前那般,如此便只能強行狂歡。

2007年的11月11日,我收到了同桌遞過來的棒棒糖,他告訴我,“今天光棍節,習俗是吃棒棒糖。”這是我對這個日子最早的感知。

一直到2012年的這一天,我跟同學一起去看了《失戀三十三天》,這是“光棍節”最后的榮光。

后來“雙十一”取代了“光棍節”,讓這個節日徹底與光棍無關。現如今,形勢逆轉,光棍越來越多,雙十一越來越淡,或許,未來某一天 “雙十一”要把這一天還給“光棍節”了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司