- +1

M4 MacBook被全面泄密,這配置確實沒必要開發(fā)布會?

上個月,小雷為大家總結了 Apple 10 月發(fā)布會的「潛在新品」,比如搭載 Apple M4 芯片的 Mac 三件套(MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini),以及為了用上 Apple 智能而改用大內(nèi)存芯片的 iPad 數(shù)字版和 iPad mini。

考慮到正在使用的 16 英寸筆記本實在過于笨重,16GB 統(tǒng)一內(nèi)存也無法應對高分辨率圖片的 AI 處理,早在 M4 iPad Pro 發(fā)布時,小雷就做好了今年升級新電腦的打算。唯一的擔心也只是 iPad 與 MacBook Pro 版的 M4 芯片在性能上有多大差距。

就在小雷試圖從網(wǎng)上的蛛絲馬跡中拼湊出 M4 筆記本的性能時,神通廣大的俄羅斯網(wǎng)友出手了。

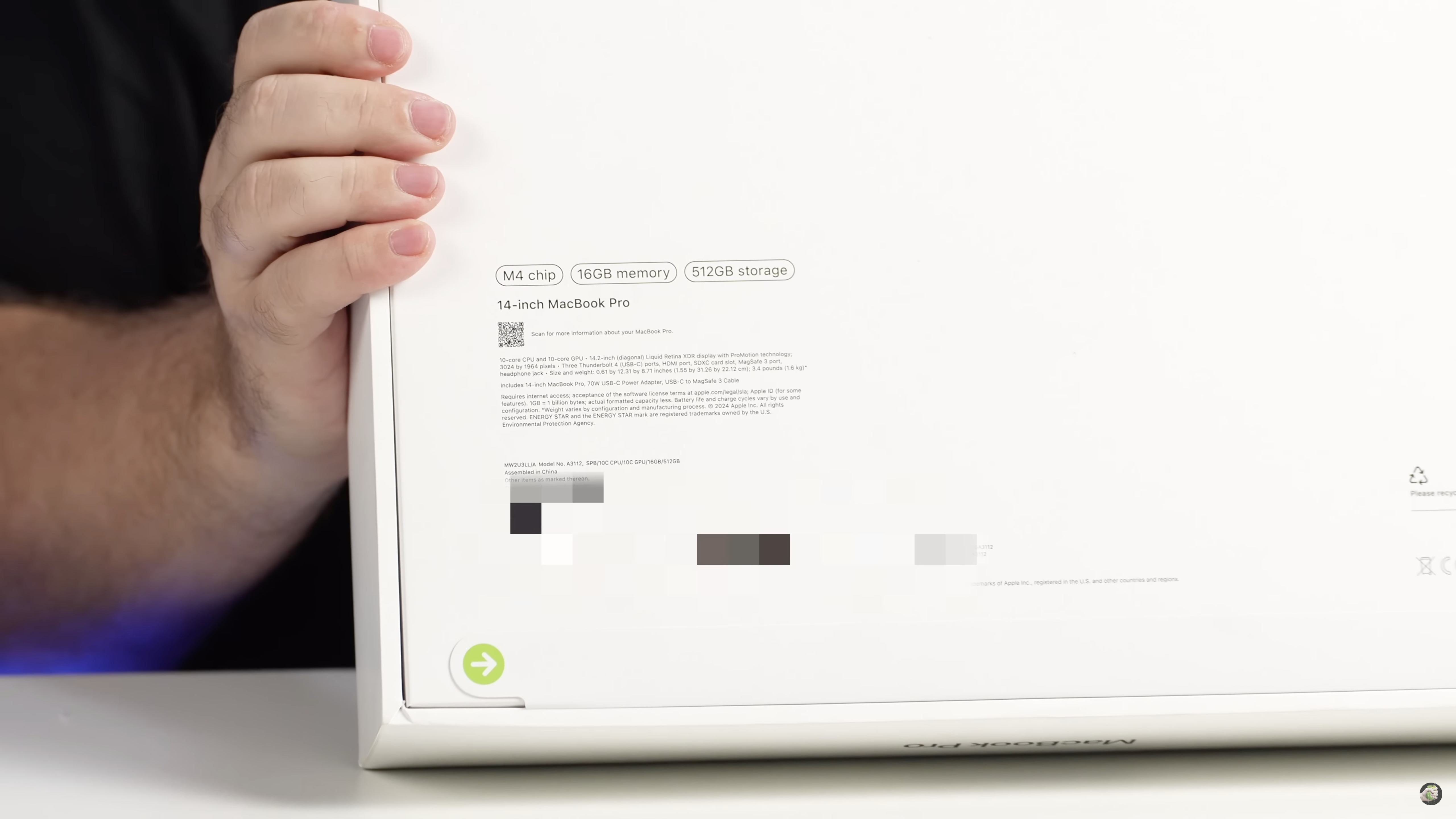

不久前,X(Twitter)用戶 @ShrimpApplePro 發(fā)了疑似 M4 MacBook Pro 的包裝盒照片。一方面,包裝盒背面清楚寫著這是一臺采用 M4 芯片、16GB 內(nèi)存、512GB 存儲空間的 14 英寸 MacBook Pro。但另一方面,產(chǎn)品正面所展示的壁紙卻和 M3 版本一致,這也導致不少人開始懷疑這臺「M4 Mac」的真實性。

圖片來源:Wylsacom

但就在大家將信將疑的時候,一個名為 Wylsacom 的 YouTube 用戶在 10 月 7 日直接上傳了一條 M4 MacBook Pro 的開箱視頻。Wylsacom 以何種神通廣大的手段搞到這臺還沒發(fā)布的電腦我們不得而知,但在視頻中,Wylsacom 確實大大方方地給這臺電腦開機激活了,甚至還運行了 Geekbench 等基準測試。

幸運的是,這條開箱視頻直到現(xiàn)在還沒下架,我們也得以對 M4 MacBook Pro 的性能有了最基本的了解。

性能稍有提升,但感知確實不強

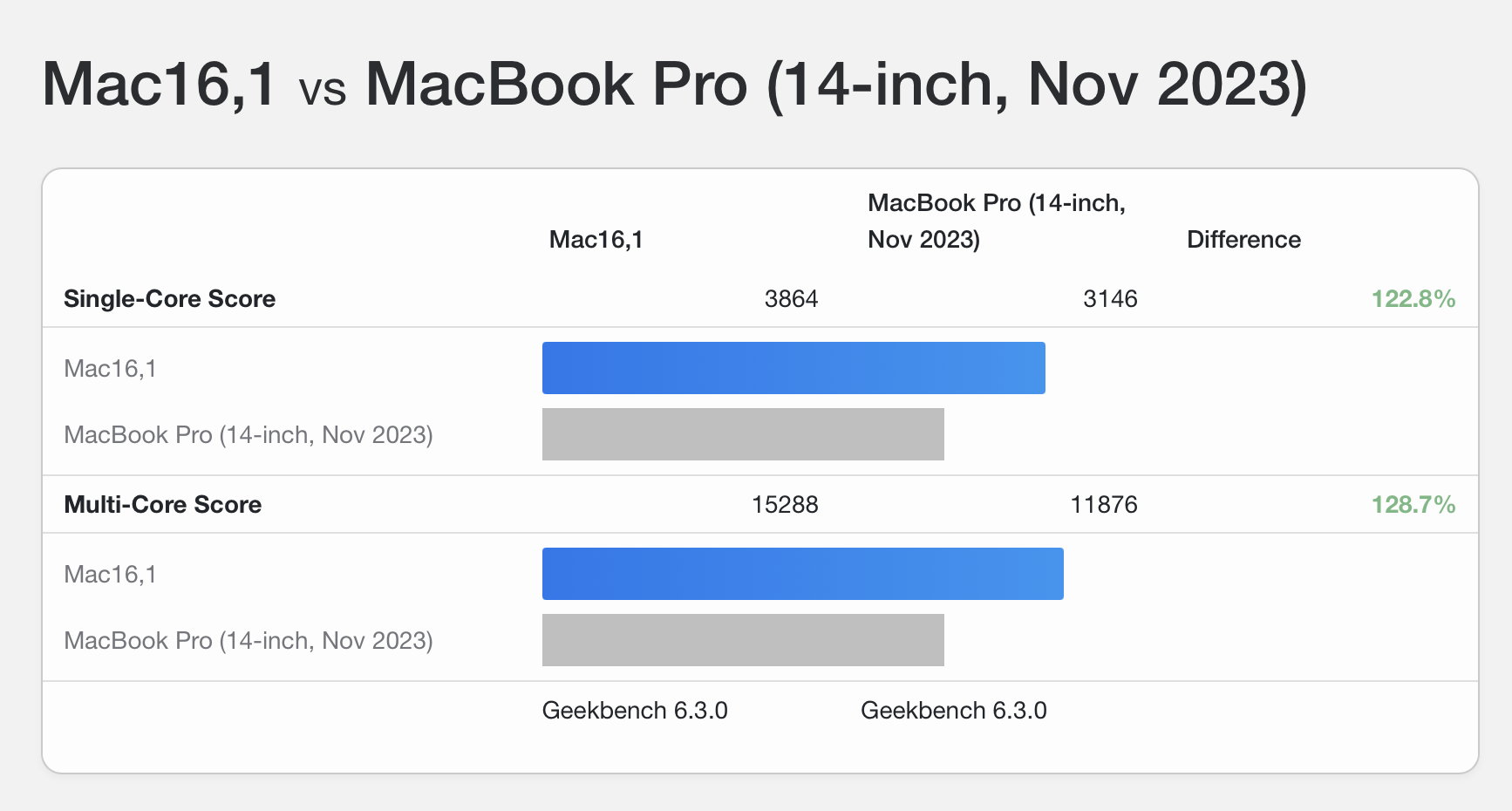

在 GeekBench 的分數(shù)頁面,我們找到了這臺標記為 Mac16.1 的筆記本的測試分數(shù)。測試配置為 M4 處理器,基準頻率 4.41GHz,與 M4 iPad Pro 一致,集群同樣是 4P+6E,搭配 16GB 統(tǒng)一內(nèi)存。

單核測試中,M4 MacBook Pro 得分 3864,略高于 M4 iPad Pro 的 3648,也就是說 M4 iPad 并沒有因核心數(shù)量減少而在單核主頻與性能上得到優(yōu)勢,Apple 的刀法也一如既往地準確。

圖片來源:GeekBench

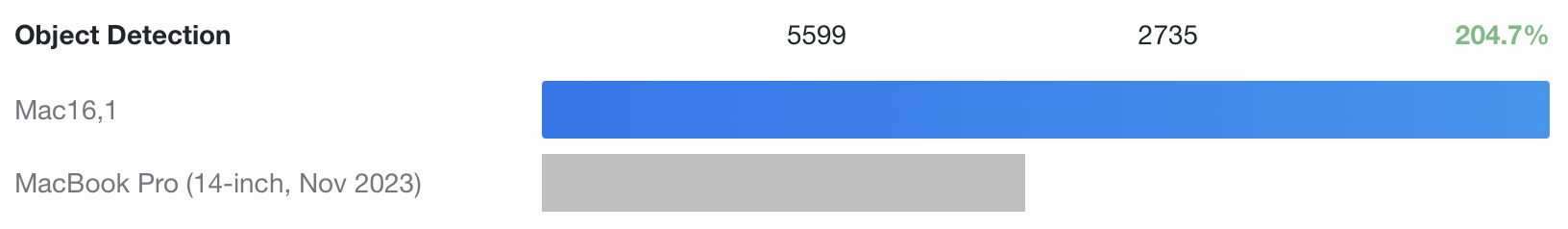

和采用 M3 芯片的 MacBook Pro 相比,M4 款在單核性能上有 22.8% 分數(shù)提升,在多核性能方面則有 28.7% 的分數(shù)提升,考慮到 M4 確實比 M3 多了兩個 E 核,有 20%-30% 的提升并不讓人意外。值得一提的是,全新的 M4 芯片在單核測試的物件識別單元,相比 M3 擁有 122.6% 的大幅提升。相信這將對 M4 的 AI 表現(xiàn)提供不錯的基礎。

即使和擁有更多處理器核心、更大內(nèi)存的 M3 Pro 機型相比,M4 MacBook Pro 的表現(xiàn)同樣出色。得益于更高的頻率(M4 基準頻率為 4.41GHz,M3 Pro 基準頻率為 4.05GHz),M4 MacBook Pro 在單核測試中的分數(shù)成功超越 M3 Pro 機型,有著 20.5% 的提升,其中物件識別單元的分數(shù)同樣是遙遙領先。

圖片來源:Wylsacom

但在多核測試中,M3 Pro 機型用更多的核心數(shù)追上了 M4 機型的成績——M4 機型分數(shù)僅比 M3 Pro 高了 6.4%,差距幾乎可以忽略不計。

換句話說,如果你目前正在使用 M3 芯片的 MacBook Pro,無論你用的是 M3 Max、「殘血」M3 Pro 還是 M3,都沒有必要升級到 M4 芯片的新款。當然了,不用升級的前提是你的 M3 MacBook Pro 有 16GB 內(nèi)存。

圖片來源:Wylsacom

如果你用的還是最普通的 8GB 版,那我建議還是盡早更換到 16GB 或更大內(nèi)存的型號。隨著 Apple 智能的到來,macOS 對電腦內(nèi)存的占用率只會越來越高。

盡管 Apple 曾說過「 Mac 的 8GB 等于 Windows 的 16GB」這種鬼話,但數(shù)據(jù)架構不會說謊,軟件確確實實就是要用那么大的 RAM。況且 M3 的 MacBook 本身就在閃存芯片上縮水,小內(nèi)存 Mac 只會進一步加重電腦閃存的負擔,加速那唯一一顆閃存的「暴斃」進程。

或者用更直白的話來說,在 M4 芯片上,Apple 又擠了一管新牙膏。

有恃無恐的 Apple Silicon

事實上,自 2020 年 Apple 宣布推出 M1 芯片并開始過渡到自研 Apple Silicon 以來,Apple 就已將 Mac 系列產(chǎn)品的更新節(jié)奏與英特爾脫鉤,將產(chǎn)品更新周期掌握在自己手中。這種自主性不僅提升了 Mac 產(chǎn)品的市場競爭力,也讓 Apple 能夠更靈活地應對行業(yè)變化,及時根據(jù)技術進展和用戶需求調整產(chǎn)品策略。

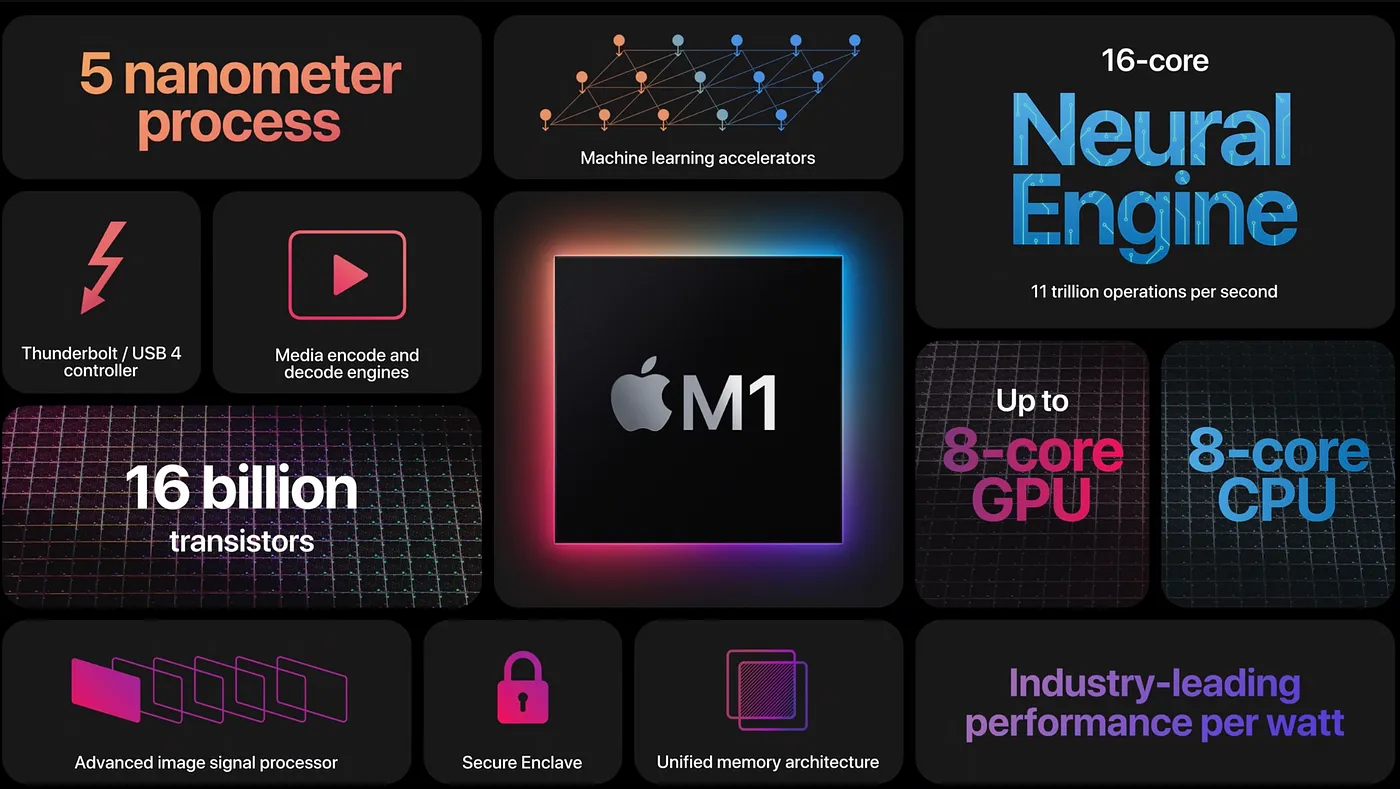

作為 Apple Silicon 系列的開端,M1 用出色的能效比表現(xiàn)給整個行業(yè)帶來了巨大震撼。隨后,Apple 通過 M1 Pro 和 M1 Max 進一步加強了其在高端用戶市場的布局,同時也展現(xiàn)出了一條清晰的進化路徑:通過每一代芯片的發(fā)布,不斷優(yōu)化性能、擴展功能并降低能耗。

圖片來源:Apple

同時,Apple Silicon 還讓 Apple 可以更深入地優(yōu)化硬件和軟件的結合。與之前依賴英特爾芯片時的局限性不同,Apple 現(xiàn)在能夠根據(jù)其操作系統(tǒng) macOS 和特定應用場景的需求,精確設計和調整芯片架構。

脫離英特爾的升級周期,意味著 Apple 不再受制于外部供應商的技術限制,而是能夠全方位掌控從芯片設計、軟件優(yōu)化到產(chǎn)品發(fā)布的各個環(huán)節(jié)。這不僅加快了新產(chǎn)品的開發(fā)周期,也讓 Apple 在市場上擁有了更大的靈活性,能夠及時響應消費者和行業(yè)的需求。對于消費者而言,這意味著更穩(wěn)定(也更沒有新意)的產(chǎn)品升級。

面對高通和英特爾,M4 還能堅持多久?

但問題是,Apple Silicon 也有自己的問題。脫鉤不僅意味著 Apple 不會因其他品牌的「牙膏」放慢進度,同時也意味著當高通、英特爾等品牌取得大幅進步時,Apple 無法趕上對應的性能紅利。在 M1 到 M3 Pro 這段時間里,高通和英特爾還給 Apple 留下了擠牙膏的機會。但到了 M4 時代,Apple Silicon 也終于迎來了真正的挑戰(zhàn)。

圖片來源:雷科技

不同于過去高通 Snapdragon 主要集中在移動設備上的局限,X Elite 將瞄準高性能筆記本和桌面設備,在輕薄筆記本領域和高能效戰(zhàn)場與 Apple Silicon 直接競爭。X Elite 借助高通在 AI 和 5G 技術上的積累,帶來了出色的性能、能耗與網(wǎng)絡連接體驗。此外,X Elite 在 AI 計算加速方面展現(xiàn)了強大能力,這也是未來計算設備的重要發(fā)展方向。

而英特爾正在大力開發(fā)其下一代處理器 Lunar Lake,同樣也選擇在 Apple Silicon 最擅長的能耗與性能表現(xiàn)上與 M4 處理器正面對抗。相比現(xiàn)有的 Alder Lake 和 Meteor Lake,Lunar Lake 代表著英特爾未來計算架構的全新轉型。

圖片來源:英特爾

更重要的是,英特爾 Lunar Lake 是一款擁有極強兼容性的 x86 處理器,對于依賴 Windows 和廣泛生態(tài)軟件的專業(yè)用戶來說,Lunar Lake 可以在性能和兼容性上提供更好的選擇,這也是 Apple Silicon 和 X Elite 短期內(nèi)難以逾越的「技術壁壘」。

當然了,在應用生態(tài)上自成一派的 macOS 確實為 Apple Silicon 減輕了不少兼容性方面的壓力。但不可否認的是,在 2024 年的電腦市場中,單純的「長續(xù)航」已經(jīng)無法說服用戶繼續(xù)為 Mac 付費,擠了多年牙膏的 Apple Silicon 也必須在 M4 上拿出真正意義上的性能進步,而不是像過去一樣強調「同性能功耗更低」。

遺憾的是,在基礎版的 M4 MacBook Pro 上,Apple 似乎還是采用了保守的性能釋放策略。希望在接下來的 M4 Pro 甚至是 M4 Max、M4 Ultra 芯片上,我們能看到 Apple 真正的誠意。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司