- +1

江河冰源|探秘長江源區冬克瑪底冰川:變薄的冰川與生態失衡擔憂

【編者按】

在全球變暖趨勢下,氣候暖濕化加劇,高原凍土活動層變厚。在極高海拔地區,大量濕地、沼澤消失,冰川加速消融。最新研究表明,青藏高原亞洲水塔區在變暖、變濕、變綠的同時,還在變暗,這將增加我國極端氣候事件發生的頻率。

冰川變化給人類帶來的影響越來越直接而具體,保護冰川已成為一個全球課題。

2024年,是澎湃新聞關注冰川保護的第三年。從祁連山擺浪河21號冰川到天山烏魯木齊河源1號冰川,再到海拔6500米的珠穆朗瑪峰絨布冰川,我們經歷了風雪,挺過了酷寒和高反。這次,記者跟隨科考隊前往海拔5500米的冬克瑪底冰川和位于低緯度地區的達古冰川,持續記錄全球變暖趨勢下的冰川變化,以及科學家們在冰川保護方面所付出的努力。

科考隊從海拔5050米的中國科學院唐古拉冰凍圈與環境觀測研究站(以下簡稱:唐古拉站),將一臺搭載有探地雷達的大型無人機運送到了冬克瑪底冰川,準備在這里進行一次全面掃描。

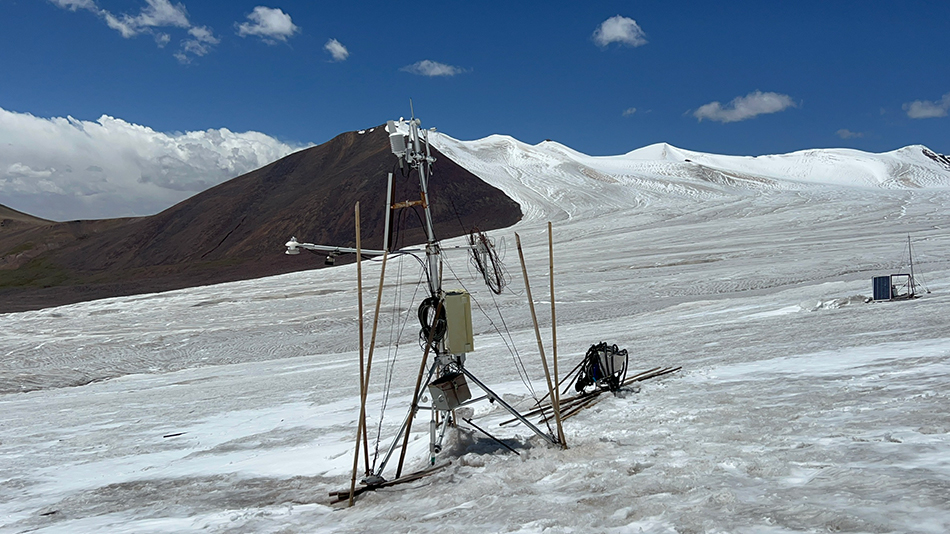

長江源區冬克瑪底冰川 澎湃新聞記者 張兆億 攝

如果不出意外,探地雷達升空,將精確獲取冬克瑪底冰川的冰下地形和地表地形數據,評估冰川變化趨勢,為氣候變化研究和區域水資源管理提供科學依據。

遺憾的是,“天公不作美”。正當無人機經過調試準備起飛時,現場下起了雪,低溫高海拔飛行環境,可能已超出無人機的承受范圍,多次嘗試怎么也飛不起來。

“我們今天先收隊,回去總結一下。”負責此次科考的唐古拉站站長何曉波讓隊員們先返回休整,準備和往年一樣,第二天靠人力抬著探地雷達上冰川掃描。

風雪越來越大,何曉波騎上了他的摩托車,頂著風雪顛簸著往山下駛去。

這是澎湃新聞(www.ditubang.cn)關注冰川保護的第三年。2024年8月中旬,長江源冰凍圈水文與生態環境綜合科學考察在唐古拉山中段冬克瑪底冰川開展,澎湃新聞記者跟著科考隊,登上了這座海拔5500米的冰川。

作為氣候變化的“前哨”,冰川對全球氣候的響應尤為明顯。在冬克瑪底冰川,科考隊觀測到的情況,與之前在祁連山擺浪河21號冰川、天山烏魯木齊河源1號冰川及珠穆朗瑪峰絨布冰川觀測到的基本相同,它們都在加速消融。

負責無人機測量工作的科考隊員薛雨昂向記者提供了一個直觀的數據:2011年左右設立在海拔5400米的氣象站,在2023年已下降至5391米。

“這說明冰川調蓄能力在降低,容易導致生態環境出現失衡。”何曉波表示,長江源區冰川消融加速、厚度減薄,一定時間、程度上有利于下游地區生態環境變好,但也使青藏高原地區冰湖潰堤、冰崩等災害頻率增加。

為應對氣候變化、冰川消融,當前需要做的是:減少冰川污化的物質來源,保護好草地生態。

變薄的冬克瑪底

從唐古拉站前往冬克瑪底冰川約14公里,大約三個小時車程。

科考隊的車輛一路顛簸著在高寒草甸上緩慢行駛,靠近冬克瑪底冰川時已近中午。隨著氣溫上升,冰川融水形成的河流從起初的清澈開始變得渾濁,水流聲也越來越大,嘩嘩作響。

冬克瑪底冰川位于唐古拉山脈,是由一條朝南向的主冰川和一條朝向西南的支冰川匯流而成的復式山谷冰川。主冰川末端海拔超5000米,是長江源支流布曲的源頭。

更為特殊的是,冬克瑪底冰川還是長江源區最具代表性之一的參考型冰川。1989年,我國科學家便開始對冬克瑪底冰川進行觀測,如今已有長達35年的連續性觀測,其野外觀測資料在國內僅次于烏魯木齊河源1號冰川。

中國科學院西北研究院唐古拉山冰凍圈與環境觀測研究站 澎湃新聞記者 廖艷 攝

今年8月15日一早,澎湃新聞記者跟隨此次負責無人機測量工作的科考隊員薛雨昂、徐強強,前往冬克瑪底冰川中脊(記者注:中脊位于大、小冬克瑪底中間的山坡),他們準備運用無人機掃描大冬克瑪底冰川。

一行人穿著冰爪橫穿小冬克瑪底冰川,再攀至海拔高度5527米的中脊。

8月14日新下的一場雪,在小冬克瑪底的冰面鋪上了一層薄薄的粒雪。薛雨昂蹲下來,用手撥開粒雪說:“這是冰川的水系。”將耳朵湊近,能聽見水流的聲音。這樣大大小小的冰川水系,密布在小冬克瑪底表面,像毛細血管一樣,然后匯集到冬克瑪底河流域。

薛雨昂是中國科學院西北研究院博士研究生,也是負責本次無人機遙感技術觀測冰川的主要科考隊員,這是他與唐古拉山脈地區冰川打交道的第六年。為觀測冬克瑪底冰川,運用地面三維激光掃描(TLS)技術以及無人機遙感技術(如UAV-SfM等),以獲取高分辨冰川變化數據,薛雨昂來了這里十多次。

澎湃新聞記者抵達中脊后,俯瞰大冬克瑪底部分冰面及冰川末端,發現冰層表面呈灰黑色,看起來很臟。中國科學院西北研究院唐古拉山冰凍圈與環境觀測研究站站長何曉波解釋,這是因為冰川表面被附著了黑炭和粉塵,它們經大氣環流從其他地方飄到冰川上,也是導致冰川加速消融的因素之一。

大冬克瑪底冰川表層附著著黑炭和粉塵看起來很臟 澎湃新聞記者 廖艷 攝

冰川被稱為“固體水庫”,長江源地區是全球水資源最為豐富的區域之一,擁有大量冰川資源。但本世紀以來,氣候持續變暖,長江源區冰川在不斷退縮,雪線上升、水土流失等問題也逐漸凸顯。

據《中國氣候變化藍皮書(2024)》數據,2023年大冬克瑪底冰川末端退縮了10.6m,小冬克瑪底冰川退縮了4.9m。因為2009年的強烈消融,冬克瑪底冰川被分裂為大、小冬克瑪底冰川。2009至2023年,大、小冬克瑪底冰川末端平均退縮速率分別為每年8.7米和6.5米,退縮速率總體呈明顯的上升趨勢。

另一份監測數據顯示,小冬克瑪底冰川在整個測量周期內(2019/07—2021/09)向后退縮了18.1米,在一個消融期內平均減薄厚度為1.981±0.776米。在這段時期,冰川大約經歷了兩個消融期,冰面減薄大約在4米至5米,而冰川邊緣部分減薄程度達到9米左右;另外,還發現這條冰川發育的排水通道和污化面,均在不同程度上加速了冰川消融。

薛雨昂提供了一個更為直觀的對比:2011年左右設立在海拔5400米的氣象站,在2023年時已經下降至海拔5391米。據他們觀測,三十多年來,冬克瑪底冰川末端退縮了400多米,冰川厚度直接減薄了9米。

當前,氣候變化逐漸成為全球共識,其對冰川的影響也引起國內外冰川學專家的注意。科考團隊常用于衡量冰川變化的觀測參數有物質平衡、冰川運動速度、末端長度、冰川面積、冰川表面高程等,其中物質平衡系由冰川表面能量變化引發的冰川物質收支的變化,是冰川變化的關鍵過程之一。

進入本世紀以來,我國許多冰川的物質平衡消融量大于積累量,每年基本上都接近負平衡。

冬克瑪底冰川也不例外。“長期監測以來,它的趨勢都是負的物質平衡。不過,去年因降水量多,出現過正的物質平衡。”何曉波直言,但冰川整體趨勢依然是退縮。

小冬克瑪底冰川上的氣象站 澎湃新聞記者 廖艷 攝

何曉波說,目前,他們對冬克瑪底冰川開展的是一個精細化觀測,在冰面上架設了5臺自動氣象站,監測降水、氣溫等數據,另在冰川周圍架設了近三十套自動觀測設備。

“按照百米一個梯度的密布設備觀測。除此之外,我們在冰面布設了最為傳統的物質平衡監測方法——打花桿,每一個半月監測一次數據。”何曉波表示,他們希望獲取這條冰川的數據模型,為反推過去、預測未來冰川如何運動帶來重要參考價值。

凍土活動層厚度在增加

冰凍圈的研究工作離不開冰川,也不能少不了凍土。

時過午后,高原凍土表層開始融化,地面變得濕滑,科考隊車輛不時在原地打滑。

為了保障科考工作順利進行,站長何曉波和一些學生們專門學會了騎摩托車。這次從唐古拉站出發,何曉波和常駐唐古拉站的工作人員王民便騎著摩托車在前方領路。一路上,鮮有人跡,只見藏野驢、藏原羚閑適地在高原行走,鼠兔偶爾竄出洞穴探頭相望。

“有時候車陷了怎么辦,陷進去出不來,這個時候有兩輛摩托車,就絕對能出來。”從兩頂帳篷到現在的兩間簡易板房,唐古拉站建站近21年,何曉波在這扎根科考近20年,有著豐富的野外科考經驗。

海拔5050米,坐落在冬克瑪底冰川腳下的唐古拉站是世界上海拔最高的科學考察站。這個站點主攻研究內陸干旱區典型冰川流域和青藏高原代表性凍土流域在氣候變化條件下的徑流響應過程,探討冰川凍土變化在水資源中變化的作用,為預測氣候變暖情況下冰川和凍土變化在長江源水資源變化中的貢獻提供依據。

2005年4月,何曉波第一次來到唐古拉站,參與中國科學院牽頭的冰川凍土項目。何曉波回憶,初到站上時,眼前就是一片冰雪世界,“凍土像鋼鐵一樣”,他們想鉆孔都鉆不下去。

“在極高海拔的冬克瑪底河流域,大量的濕地、沼澤也消失了。”何曉波說,這片區域冬季時間變短,也是響應氣候變化的一個過程。往年,他們五六月份到站上,地上的冰還沒開始化,現在4月份冰就慢慢開始化了,河道里也有水流了。

談到江源保護時,何曉波說,必然想到冰川周圍地區的草原生態保護。但近些年,在草甸長得最好的地方他們發現,多年凍土的活動層變厚了,當前監測的數據顯示為1.6米左右,而在2005年厚度為1.2米左右。這意味著氣候在持續變暖,而且活動層增厚直接影響土壤含水量及碳循環過程,影響著水源涵養功能,對其周邊生態環境產生影響。

多年凍土是冰凍圈的重要組成部分,它的存在和變化對區域氣候、碳循環、生態環境和水資源安全、寒區重大工程建設和安全運營等產生顯著影響;凍土活動層指的是覆蓋于多年凍土之上冬季凍結夏季融化的土(巖)層,是多年凍土與大氣之間水熱交換的界面。

無人機機載探地雷達(GPR) 澎湃新聞記者 廖艷 攝

為了探冬克瑪底冰川的“底”,這次科考工作準備來一次技術革新。何曉波介紹,他們準備嘗試借助無人機平臺,集成激光、探地、定位系統的非接觸式探測雷達技術(LGPR),對冰川開展測量厚度工作。此外,這次實驗還要利用高精度現代技術手段,通過無人機機載探地雷達(GPR)、激光掃描(LiDAR)、視頻測繪及全球導航衛星系統(GNSS)等方法,精確獲取冬克瑪底冰川的冰下地形和地表地形數據,評估冰川變化趨勢,為氣候變化研究和區域水資源管理提供科學依據。

在海拔5000米之上,因氣候條件惡劣、可達性、信號強度等因素干擾,這對無人機來說是一種挑戰。技術員使用大型無人機搭載探地雷達飛行,進行得并不順利。在多次嘗試后,無人機都未能起飛。這時,高原上突然刮起了風,緊接著飄起了小雪。這次技術嘗試以失敗告終。

高原上的風雪越來越大,大家只能放棄,將探地雷達從無人機上拆下。何曉波提議,第二天還是采用老辦法,靠人力抬上探底雷達作業,完成觀測數據。兩名隊員走過去,像抬轎子一樣將設備抬起,掂了掂重量,“沒拉著輕松”,感覺還行。

雖然這次非接觸式探測雷達技術(LGPR)對冰川觀厚嘗試失敗,未能全面完成對冰川的作業。但在何曉波看來,數據質量就是生命,在未來的科考工作中,他將繼續與其他科研隊員致力于追求技術的全自動,希望站上實現全自動監測,實現數據的高效能、高效率、高質量。

亞洲水塔變暗與極端氣候

在全球氣候變暖背景下,研究顯示,全球山地冰川整體處于退縮狀態。

近半個世紀以來,我國有將近6000條小冰川消失,大多數冰川在萎縮。長江源區冰川普遍處于末端退縮、面積減小和厚度減薄狀態。

何曉波介紹,據觀測,他們發現冬克瑪底冰川、格拉丹東主峰等長江源區主要的冰川,其厚度呈現出不斷減薄的趨勢。“這也說明冰川最大的一個調蓄能力在降低,容易導致生態環境出現失衡。”

在采訪中,何曉波多次向澎湃新聞記者提到,長江源區正在變暖、變濕、變綠、變暗,這種持續暖濕化將帶來冰川萎縮、水土流失等諸多挑戰。其中,變暗的主要特征是冰川、積雪面積減小和植被變綠共同導致的地表反照率減小。

冬克瑪底冰柱正在融化 澎湃新聞記者張兆億攝

何曉波進一步解釋,氣候暖濕化主要表現在冰川、積雪等固態水體消失與河流、湖泊等液態水體增加的失衡,以及內流區水資源增加與外流區水資源減少的空間分布失衡。

“一定時間、程度上有利于下游地區生態環境變好,但也給冰凍圈帶來冰湖潰堤、冰崩等災害頻率增加的風險。”何曉波表示,為應對氣候變化、冰川消融,當前他們需要做的是,一是減少冰川污化的物質來源,二是保護草地生態。

長江科學院水資源研究所副總工程師洪曉峰在接受媒體采訪時也說,“受全球升溫影響,冰川消融退縮加劇,易引發季節性洪水、冰崩等災害。同時,當冰川消融達到拐點,對江河徑流補給功能減弱乃至喪失,也會誘發一系列生態問題。”

另據新華社報道,長江上游極端降水發生頻次和強度在增加。監測顯示,2024年7月1日至7月22日,長江源區降水較常年同期偏多53.5%,為近10年同期最多。

氣候持續暖濕化的趨勢,除了引發在長江源區的極端降水事件外,同時也影響著我國其他地區極端天氣氣候事件的發生頻率。

8月18日,在第二次青藏科考成果發布會上,姚檀棟院士提到,被譽為亞洲水塔的青藏高原正在變暗,它將引起地球系統過程重大變化,引發亞洲季風環流調整,增加我國極端氣候事件發生的頻率。

亞洲水塔變暗引發亞洲季風環流調整,和極端氣候事件發生頻率之間有何聯系?

有專家表示,所處地理位置、大氣環流變化、海陸分布、地形地勢等共同作用,造就了世界各地不同類型的氣候。大氣環流是影響天氣和氣候變化的主要變量之一。籠罩在地球上空的各個高壓、低壓系統,不斷移動、增強或減弱,帶來了不同時間的陰晴雨雪天氣。從長時間尺度看,大氣環流在一年四季中呈現一定規律,但若其出現異常,極端天氣很可能就產生了。

科考隊員正在檢測氣象數據 澎湃新聞記者張兆億攝

中國氣象局在今年7月發布的《中國氣候變化藍皮書(2024)》顯示,在全球變暖背景下,未來我國極端高溫事件將呈現出增多趨勢。未來30年,中國區域平均極端最高溫度將上升1.7℃~2.8℃,其中華東地區和新疆西部增幅最大;中國區域平均高溫熱浪天數將增加7~15天。尤其是在高排放情景下,目前50年一遇的極端高溫事件到本世紀末將變為1~2年一遇。未來我國極端降水增加的幅度大于總降水量,變率增大,降水更趨于極端化。未來30年,連續5天最大降水量在全國范圍內呈現一致性的增加趨勢,西北東部及黃淮流域,增加幅度將超過10%。

極端天氣亦在全球頻發。世界氣象組織發布的《2023年全球氣候狀況報告》指出,熱浪、洪水、干旱、野火和迅速增強的熱帶氣旋造成的災害致使數百萬人的日常生活陷入困境。

當前,社會公眾對氣候、冰川的高度關注,也說明了人們對未來的擔憂,氣候危機將是人類面臨的一項重要挑戰。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司