- +1

走近零碳|化工行業節能降碳需多方協同

·中國化工行業要在相對較短時間內實現低碳甚至零碳轉型,勢必需要政策的引導與驅動,并調動各相關方的協同行動。

·化工行業節能降碳,既是時代的挑戰,也是企業提高自身競爭力、實現可持續發展的機遇。化工行業應及早布局,主動謀變,回答好“轉型發展”和“能源革命”的命題。

作為能源消耗和碳排放的大戶,化工行業節能降碳的行動對實現全球環保和可持續發展目標至關重要。

化工是影響其他行業“范圍3”排放的重要因素

化工行業總體耗能高,延伸鏈條長

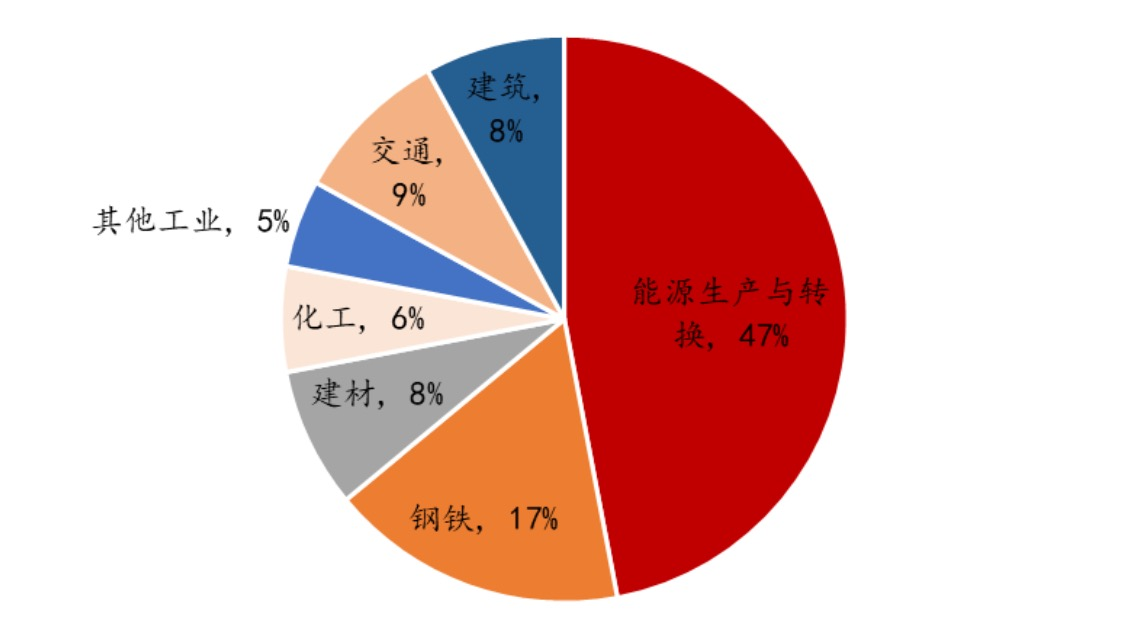

一直以來,化工行業的基礎構架,都是以石油、礦石和煤炭等能源和資源為原料,形成石油化工、煤化工和鹽化工等產業鏈條。作為中國六大高能耗行業之一,化工行業的能耗總量約占全國工業能耗的32%。2022年中國化工行業消耗10.7億噸標準煤,碳排放總量達到約28.9億噸(每噸標準煤約排放2.5-2.7噸二氧化碳),約占全國碳排放總量的25%。

從原料端看,中國化工行業對煤炭的依賴度極強。與煤相關的碳強度遠高于其他原料,以甲醇產品為例,中國甲醇產量約75%來源于煤化工,而全球該比例僅為35%;從產品端看,化工行業耗能主要源于大宗化學品和精細化學品,前者處于化工產業鏈上游,生產規模較大,利潤水平低,后者則以前者為原料加工而來,規模小但附加值更高。在數千種化工產品中,僅氨、甲醇等,其終端能耗總量就占全行業能耗的四分之三。

我國各部門排放二氧化碳占比。 來源:《中國能源體系碳中和路線圖》

煤汽油等化石能源耗能占比高

中國化工業耗能結構以煤汽油為代表的化石能源為主。中國石油和化學化工聯合會及多家化工企業、園區等單位于2021年共同發布的《中國石油和化學工業碳達峰與碳中和宣言》中顯示,截止2020年底,化工行業碳排放量超過2.6萬噸標煤的企業約2300家,碳排放量之和約占全行業總量的65%,集中在甲醇、合成氨、煤制油、電石和PVC等子行業。

從能源類型看,目前化工生產中,化石能源(如煤、石油、天然氣等)仍占主導地位。隨著能源轉型,非化石能源(如風能、太陽能等)在化工行業中的應用也逐漸增加。

從能源消耗看,可分為原材料制備、生產過程、能源供應和廢棄物處理四大環節,涉及原料處理、化學反應、產品分離與提純、設備運轉等多個步驟。

化工行業極大影響其他行業“范圍3”的排放

化工行業的碳足跡,來自能源消耗、化學合成過程、原材料加工和廢物處理等過程。能源消耗指燃氣、燃油、燃煤等化石燃料用于驅動化工生產的各種設備和反應。化學合成過程是指合成聚合物、肥料和溶劑等化學品。原材料加工是指原材料的提取、加工和運輸過程。廢物處理是指廢物被焚燒或以其它方式處理。上述過程中,能源密集型、多源性的特點決定了其必然排放大量二氧化碳。

根據國際能源署2022年9月的報告,2021年主要化工產品已直接排放二氧化碳925公噸,比2020年增加約5%,在所有工業板塊二氧化碳排放中占據第三。從總量看,化工行業年碳排放總量不到5億噸,遠小于鋼鐵、電力等排放大頭;但從強度看,化工行業的單位GDP碳排放量較高。煤化工行業中的單位二氧化碳排放量達到3-11噸。

化工行業還與其他行業的碳足跡高度相關。化工產業鏈長、產品種類多、供應鏈及產業鏈構成復雜,行業上下游細分市場眾多,與不少其他行業高度相關。化工行業是影響其他行業“范圍3”排放的重要因素,超過95%的工業產品必須依賴化工。由此,化工行業可通過自身減排助推其他行業,在工業節能降碳中起到關鍵作用。

化工行業節能降碳的主要挑戰

化工行業是最難減排的重工業行業之一。中國化工部門每年碳排放約為13億噸,約占工業領域總排放的20%。而化工行業中的非二氧化碳氣體排放也會增加碳排。化工行業的低碳轉型面臨以下挑戰:

一是中國化工行業仍處于上升期,整體需求不斷增加。隨著國內經濟水平提升和國民生活水平提高,中國對化工品的需求量仍有較大增長空間。

二是中國化工生產對煤的依賴度高,與煤相關的碳強度高于其他原料。中國煤化工產業體量大,給節能降碳工作增加了難度。

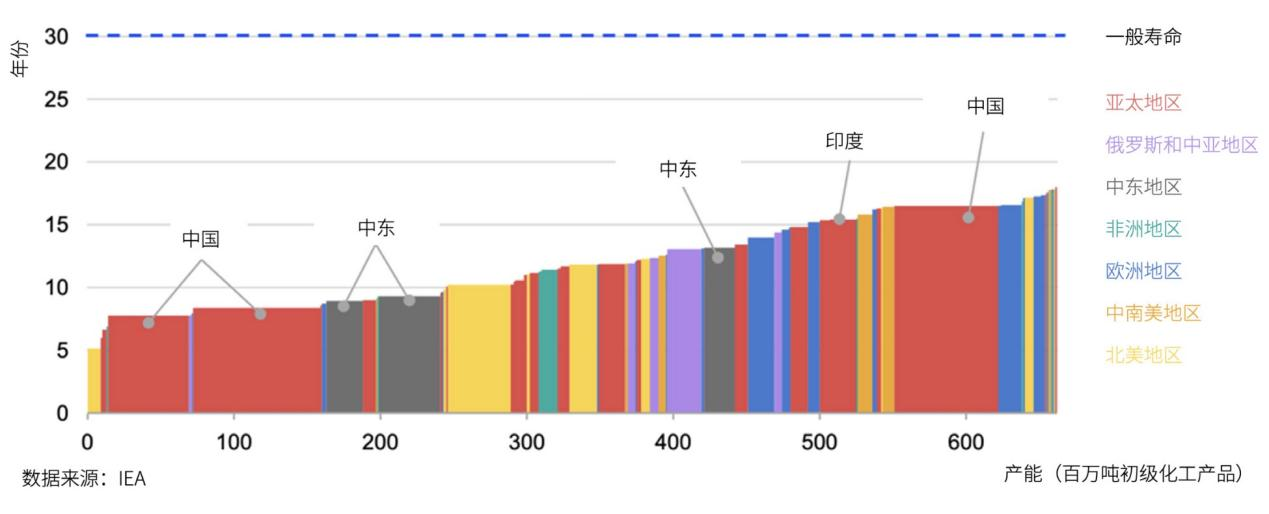

三是中國化工生產相關產能上馬時間較近。見圖2,中國較新的化工產能占據全球總產能一半以上。“以舊換新”成為促進舊設備、舊工藝更新換代、提高生產效率并降低能耗排放的關鍵步驟。中國化工行業要在現有設施基礎上進行碳減排改造,如何解決“以舊換新”的問題、妥善處置現有產能是亟待解答的問題。

全球初級化工產品的年齡構成。 來源:國際能源署(IEA)《2020年能源技術展望報告》

化工行業的節能降碳應發揮多方協同作用

強化產業鏈協同

化工行業產業鏈長且產品繁多,細分產品的供需關系復雜,推進行業上下游整體節能降碳,任務艱巨。可從以下三方面入手:

一是共同制定節能減排標準和指南。產業鏈上各個環節,包括上游原材料、中間產物和下游制品,可共同制定節能減排標準,統一整個產業鏈在能源使用、生產工藝和設備更新等方面的降碳標準,例如拜耳、巴斯夫、漢高等化工企業聯合發布的《產品碳足跡指南》。

二是以數字化技術賦能產業鏈降碳行動。在數智融合的趨勢下,要積極引入數字化技術,優化供應鏈上游的碳足跡管理流程,制定貫通產業鏈全程的碳足跡綜合管理云平臺,實時監控能源消耗和碳排放情況,實施清潔生產,著力打造綠色低碳化工產業的長版優勢。同時通過技術裝備技能改造、負碳吸收技術來積極有效地管理化工碳資產管理,多渠道共同推進化工行業低碳發展。

三是探索多行業協同共治機制。應加強綠色低碳產業鏈分工協作,在產業鏈關鍵環節打造一批專精特新“小巨人”企業;推進化工與建材、石化與鋼鐵等行業聯合生產,合作研發,協同降碳,形成多行業上下游產業共生,深化多行業協同合作,推動行業綠色發展,探索多產業鏈協同的應用模式。

提升供應鏈協同

化工行業產品種類多,供應鏈網絡復雜,化學反應的復雜性和多樣性,意味著化工產業鏈上,針對原料、配比或工藝細微調整,往往會得到全新產品。化工行業的供應鏈碳排放占整個化工行業排放的77%。由此,重塑供應鏈、深化協同合作,是化工企業特別是龍頭企業推動行業綠色發展的核心。

一是優化能源結構,以新能源充分優化能源結構,提升風力發電、水熱蓄能、太陽能光伏等清潔綠色能源的利用,以確保可持續能源供應,減少二氧化碳的排放。

二是協同供應鏈各方生產規劃,以減少不必要的能源消耗和過度生產。化工行業生產計劃的不合理安排,可能導致資源浪費和碳排放增加,需通過與供應鏈伙伴共同規劃生產計劃,避免生產過剩和頻繁的生產調整。同時,協同生產規劃還可優化供應鏈網絡,減少物流環節和運輸距離等,降低能源在運輸過程中的消耗和碳排放。

三是投資供應鏈節能項目。通過與供應鏈伙伴共同投資清潔能源發電廠、廢水處理廠等項目,可實現資源共享、風險分擔和效益共享。此外,還可共同投資研發和節能技術,如節能減排技術、減排固碳與能源回收利用技術,以提高生產效率和降低碳排放。

確保政府與市場協同

化工節能降碳,需要政府和市場協同。

一是政府應發揮政策、資金以及市場機制的作用。節能減排法律、稅收優惠政策等相關政策法規,可針對能源效率標準、碳排放配額和碳稅等方面,推動企業采取更環保的生產方式。在資金支持方面,以補貼、獎勵金或低息貸款等形式,鼓勵企業投資節能技術和清潔生產設備。此外還可建立碳交易市場或采用其他碳定價機制,通過市場機制激勵企業減少碳排放。

二是強化對整個化工關聯市場的全周期監督和管理。化工產業延伸性和滲透性極強,政府應建立一套全生命周期的化工產品市場能源和減碳管理系統,在原料采掘、產品合成開發、終端使用和回收利用的全過程中,建立利益相關者協同管理機制,推動化工行業向綠色、低碳和可持續方向前進。

例如,英國能源與氣候部門,2004年和電力和燃氣市場的政府監督機構——天然氣與電力市場監管局(Ofgem)聯手,發布《智能電網遠景與路線圖》(Smart Grid Vision and Routemap),實時傳遞電價信息,讓企業錯峰用電,整體上降低了工業界的能源浪費;美國2011年推出“卓越能源績效計劃”(Superior Energy Performance Program, SEP),為眾多工業企業建立數字化能源管理系統;德國在2023年發布《氣候保護法》和《能源效率法案》,利用大數據分析助力企業建立能源管理或環境管理系統,巴斯夫、拜耳和漢高等化工龍頭企業,借此顯著減少了能源浪費。由此,政府幫助企業形成數字能源管理系統,形成標準,可降低全產業不必要的能耗。

三是加強產業協會、科研院所與政府之間的溝通與聯系。相關產業協會是化工生產標準制定的重要參與者,科研院所是綠色低碳技術的開發源頭,政府是公共政策的制定者和管理者,需要加強三方的協作,保持密切溝通,及時將新的標準、技術應用與政府的管理創新融為一體,時刻保證綠色低碳標準的實施,從而推動產業協會、科研院所和政府三方之間形成良性互動的合作機制,共同推動綠色低碳化工產業健康發展。

技術與管理的協同

化工節能降碳技術與管理的協同是實現可持續發展的關鍵。

一是節能降碳的技術創新支持管理決策。管理團隊需要了解最新的節能降碳技術,并將其納入企業長期發展規劃和管理決策中。技術支持可為管理層提供實時數據和信息,協助制定有效的節能降碳策略。例如,利用數據監控系統實時監測能源消耗和碳排放,以便及時調整優化。

二是管理模式改進支持技術開發創新。企業或化工園區良好的管理制度和流程,能夠推動節能降碳技術的實施和運轉。管理團隊需建立相應制度和流程,包括能源管理體系、碳排放核算和報告制度等,以確保技術有效實施和持續改進。管理團隊也可建立績效評價和激勵機制,將節能降碳目標納入企業績效考核體系,并通過獎懲制度激勵相關部門和個人的積極參與和貢獻。

總之,中國化工行業要在相對較短時間內實現低碳甚至零碳轉型,勢必需要政策的引導與驅動,并調動各相關方的協同行動。

化工行業節能降碳,既是時代的挑戰,也是企業提高自身競爭力、實現可持續發展的機遇。化工行業應及早布局,主動謀變,回答好“轉型發展”和“能源革命”的命題。

(本文執筆人:王宇康、戴躍華。課題負責人:張俊、李顯波,課題統籌協調:田春玲,課題組成員:谷曉丹、戴躍華、張云偉、王宇康。感謝上海市經信委、上海節能環保服務業協會對本次調研的幫助 )

海報設計 白浪

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司