- +1

這集我看過|《官僚們的夏天》與日本“造車出海”

通商產業省是戰后日本產業政策的主要設計者,“通產省奇跡”也曾在學界引發熱議。精英官僚是戰后日本經濟奇跡的最大功臣嗎?如何看待日本政府在戰后日本產業升級中的作用?這是由播客“這集我看過”與“澎湃新聞·私家歷史”合作的特別節目,邀請冷戰史學者吳博皓,結合由城山三郎原作改編的電視劇《官僚們的夏天/官僚之夏》,聊聊“昭和男兒熱血造車”故事背后的大歷史。

《官僚們的夏天》

徐天:歡迎收聽新一期的“這集我看過”。今天我們打算聊一部2009年出品的日劇《官僚們的夏天》。這部電視劇講述的是二戰之后,在日本通商產業省(通產省)的一批高級官員領導下,日本實現產業振興的故事。本劇涉及冷戰時期的美日競爭、政府和產業關系、經濟與外交政策的聯系等重要話題。我們特別邀請了熟悉相關主題的嘉賓吳博皓老師。

吳博皓:大家好,我叫吳博皓,主要研究日本在冷戰時期的外交政策和經濟政策,尤其關注日本如何在冷戰期間實現自身的技術和產業升級,并向亞洲其他國家進行產業轉移。

焦姣:我是“這集我看過”的另外一位主播焦姣。大家如果關注去年年底到今年年初的國際新聞,一定會注意到中國汽車出海引發的熱烈討論。例如今年一月《經濟學人》雜志有一版很有爭議的封面故事叫“China's EV Onslaught”,描繪的是中國電動汽車像一艘艘外星飛船一樣,從外太空向地球每一個角落發射。在2023年,中國已經取代日本成為全球最大的汽車出口國。2023年第四季度,比亞迪已經超越特斯拉,成為全球最大的純電汽車制造商。目前國際輿論界普遍認為,中國電動汽車很快就要重演日本汽車在上世紀七八十年代打入西方市場的神話。所以在這個時候我想起了這樣一部日本電視劇。

《官僚們的夏天》是根據1975年日本作家城山三郎的小說改編,書中大量人物都有對應的歷史原型。它講述了從1955年到1970年代初,包括汽車產業在內的一系列日本制造業巨頭迅速興起,并且開始出海的故事。其中還涉及了日本造車“新勢力”與美國車企之間的沖突、日美紡織業沖突、關稅矛盾,以及由此引發的日本企業重組等。

這部電視劇沒有選擇以產業界為主角,而是把關注點放在了當時日本通產省的職業官僚身上。我想先問吳老師一個問題,既然通產省負責的是日本宏觀經濟政策的制定,它與我國的發改委有什么區別?

《官僚們的夏天》中譯本,人民文學出版社,1977年版

吳博皓:我覺得二者有很大的相似性。通產省在戰后日本確實承擔了指導日本經濟的功能,尤其是1960年代中后期到70年代,因為日本要加入OECD,要進行市場自由化,西方媒體對通產省的報道迅速增加,西方媒體把通產省描繪成阻撓西方企業打入日本市場的龐然大物,說通產省像八爪魚一樣控制著日本市場的各個角度。泰晤士報把通產省稱為“Notorious MITI”,認為它是當時日本貿易自由化的主要敵人。這些爭議也促進了西方學者對通產省的研究,比如查默斯·約翰遜的《通產省與日本奇跡》就是這方面的經典著作。

不過實際上通產省本身并不是日本戰后的創建。日本在戰前就有很強的干預經濟的傳統,即所謂“統制經濟”。在戰爭期間,由于戰爭動員的需要,當時日本的商工省為了管理軍需彈藥,對國內的戰爭資源、工業資源進行全面統制,不斷擴大自身權威。在戰后的通產省中,我們經常會看見戰前的商工省官僚的身影。統制這個名字在通產省的歷史中一直陰云不散,甚至延伸到戰后通產省內部所謂統制派和通商自由派的斗爭之中。如果一定要類比,假如說我們在國民政府期間曾經出現過一個強大的經濟統制機關的話,它就像是通產省的前身。

焦姣:《官僚們的夏天》中表現了很多通產省內部機構管理的機制。首先,通產省代表的是戰后日本政治生活中政治與行政分離的傾向。劇中的政治人物,甚至像首相、總理這一級別的政治人物,也很難干涉通產省的內部事務和具體決策,只能從人事上去施加外部影響。反過來,通產省的職業官僚可以通過他們自己的專業知識,主動向國會提出產業發展的議案,引導國會討論的方向。其次,通產省的內部機構設置是對應不同產業進行的縱向分割,例如重工業局、紡織業局等等。在官僚晉升上,通產省實行的是非常具有日本特色的年資管理和優績主義的結合。電視劇表現的是通產省的鼎盛時代,當時通產省的精英公務員大多出身名牌大學的熱門專業,尤其是東大,互相之間會以畢業年限來稱呼,并以年資衡量晉升時間。同時,同年資公務員之間又存在競爭機制,競爭成功的晉升,競爭失敗的一方會被外派,或是下放到次要部門。這種精英官僚體制是戰后日本通產省特有的嗎?

吳博皓:焦老師的描述讓我想起了另一部英國電視劇《是,大臣》,它表現的也是政治家和官僚之間的斗爭,前者我們叫做政務官或民選官員,后者叫事務官,是非民選的系統。《官僚們的夏天》中對于通產省的描述是非常準確的,直到今天,東大畢業生在日本官僚系統中仍然占據了絕對多數。現在日本還有一個說法叫“出赤門、入霞關”,因為日本的政府機關主要是以霞關(Kasumigaseki)這一站為中心,包括通產省、外務省都是在那個方向,東大則是在本鄉這一站,其中有一個校門叫作赤門(Akamon),所以形成了對于東大學生的一個刻板印象。

關于同年競爭,我個人認為它和日本帝國時期的軍隊管理體制是息息相關的。當時日本海軍采用按照成績排名的吊床號系統,同年畢業的陸海軍軍人會同時進入到軍隊,然后一步一步向上晉升,軍隊中的前輩一定比后輩先晉升。所以后來日本軍國主義崛起之后,會出現著名的“下克上”現象,這一方面是官階意義上的下和上,另一方面就是年資意義上的下和上的沖突。

在日本戰后官僚系統中,通產省、外務省、大藏省都采用類似的管理結構。但是通產省和大藏省用一個考試系統順帶一提,當年的外務省則有特殊招考,他們會把外交官子弟召集回來進行一次內部招考,再進入到外務省之中,所以經常會有人覺得外務省的近親繁殖傾向非常嚴重。通產省和大藏省這兩個部門的招考是最難進的,是全日本“做題家”們能夠達到的最高殿堂。

徐天:剛才吳老師提到戰前和戰后官僚文化的承接關系。我記得《官僚們的夏天》第一集有一句臺詞,通產省幾位官員對彼此說“我們的仗還沒有打完”,就是把當時的日美競爭理解為未完結的戰爭。不知道吳老師是怎么看待這個問題的。

吳博皓:“戰爭還沒有結束”這句話在劇中1955年這個節點說出來特別有意思。因為這個時間點正好是日本首相換屆,當時吉田茂被轟下臺了,鳩山一郎繼任首相,全盤改變了吉田茂“對美追隨”的政策。劇中的一條暗線就是吉田派官僚和統制派官僚之間互相別苗頭。

所謂“吉田派”的說法是怎么來的?吉田茂是外交官出身,二戰期間他不在決策層,屬于閑置大使。沒有參與戰時統制經濟的構建。所以在戰后他主張說,日本在二戰中犯的最大錯誤,就是沒有讓日本全盤的國家政策去符合日本的外交需要。那么戰后怎么辦呢?日本要追隨強者,要選擇追隨美國的步伐,把國防安全和外交決策交給美國,日本做好跟隨的角色,去發展自己的經濟,這是所謂的吉田主義。這和親歷過戰爭的日本舊官僚的想法是完全不一致的,比如說當時統制派官僚的領袖岸信介。岸信介屬于所謂的“滿洲人脈”,也就是曾經在偽滿洲國有任職經歷的人形成的集團。這些人希望通過國家行政機器去控制經濟、管制經濟,所以在1955年的時候,他們通過支持鳩山一郎上臺,重新回到了政治中心。

鳩山一郎提出來說,美國對日本的占領是1955年才結束的。實際上1952年日美就已經簽訂了合約,美國對日本的占領在法律意義上結束了,日本恢復了主權。但是鳩山認為1955年才是日本戰后歷史的開端,因為統制派要對日本進行改造,要提出新的政治和經濟政策。在鳩山的任內,日本一方面和美國在安保問題上激烈斗爭,1955年鳩山在對美國的駐軍問題采取了非常強硬的態度。另一方面,日本也試圖與中國發展經濟關系,1955到1957年,鳩山和石橋(石橋湛山)政權,就支持中日民間貿易往來,并且支持簽訂了第三次、第四次民間貿易協定。在這個時期,由日本的企業家出面,與我國的冀朝鼎主持的中國國際貿易促進會有著長期的交流和談判,最后形成了中日在1950年代中后期短暫的貿易春天。在外交方面,鳩山也在包括在國內吉田派(如外務大臣重光葵)強烈反對的情況下,派遣高埼達之助前往萬隆參加亞非萬隆會議。這些姿態都與前任首相吉田茂所奉行的對美追隨政策有非常大的差異。在歷史學家看來,1955年是日本的亞洲主義回潮的年份,日本想要重新追求自身作為亞洲政治大國、經濟大國的地位。

焦姣:我們剛剛提到,《官僚們的夏天》電視劇和原著小說,其中大部分角色都有對應的歷史原型,但也做了一些改動。電視劇中,從1955年到1973年左右的時間線里面,一共出現了三位重要的日本政治家,電視劇開篇的岸谷內閣對應的顯然是岸信介內閣。劇情主線中最重要的兩位首相,第一位在劇中被化名為池內信人,是國際派或親美派的代表,對應的應該就是現實歷史中的池田勇人,此后接任首相的齋藤對應的應該就是現實歷史中的佐藤榮作。除了頂層的政治家,劇中還有一些大家可能相對不那么熟悉的通產省官僚,其中由佐藤浩市扮演的男主角,在劇中叫做風越信吾,出場時是通產省重工業局的局長,最后成為通產省次官,是劇中本土產業派的代表,主張對日本本土產業進行保護。劇中作為風越信吾對立面的角色,他同年的東大同學,在劇中叫玉木博文,在劇中代表國際通商派,主張盡快開放市場,鼓勵自由競爭,融入國際貿易格局。我想問吳老師,這兩個官僚的角色在真實歷史中有對應的原型嗎?

吳博皓:佐藤浩市扮演的這位男主風越信吾,原型的知名度其實非常高,在歷史上被稱為“通產省先生”,真名叫做佐橋滋。而玉木博文的原型叫今井善衛。如果說整個昭和中期,要選擇一個人作為通產省官僚的代表的話,確實沒有人比佐橋滋更合適了。1950-1970年代之間,通產省試圖振興日本產業,通過國家力量去干預產業發展,這背后主要推手都是像佐橋滋這樣的統制派官僚而走。1964年,佐橋滋甚至以通產省官僚的身份試圖推動國會通過《特定産業振興臨時措置法案》,但由于官僚的內部斗爭,以及當時池田內閣和佐藤內閣換屆期的黨派政治,特振法在國會三審都沒有通過,最后國會休會,此案成為廢案。但是當時特振法案里面所提到的大量的,比如說日本需要防止大企業之間的過度生產和競爭,甚至在有必要的時候通過行政力量去給他們設置生產配額。要利用日本的國有銀行對某些特定產業進行輸送。這樣一些產業政策在1964年這場圍繞著特振法的斗爭里體現的很明顯。可以說是這20年間通產省統制派試圖干預國民經濟的縮影。

另外劇中有個很妙的細節,把官僚的名字用木牌掛起來,讓大家形象地理解通產省的管理結構。大家會注意到,通產省事務次官下面其實有一個級別叫大臣官房長官,它是在中間這個層級分出去的一條橫線,因為大臣官房秘書是直屬于部門大臣的角色,他與通產省各科的科長之間是互不統屬的。一開始佐橋滋其實擔任的是通產省大臣官房秘書長,他和所謂的政務官這一派更加接近,所以他能夠與池田勇人這樣的政治家有大量直接交往。

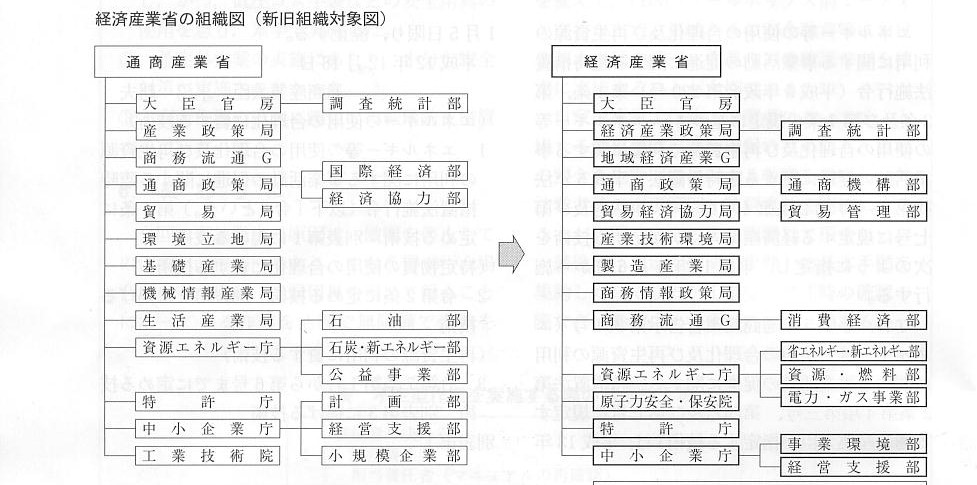

2001年的日本通產省及其改革后的組織結構圖

焦姣:吳老師說的這一點其實打破了我們對職業官僚的很多迷信,比如劇中很多時候,風越其實也會利用自己的私人關系,推動政治人物去達到自己的政策目的。政務官和事務官之間的界限并不是像名義上那樣涇渭分明的。不過這部電視劇對本土產業派的通產省官僚有美化的傾向,所以在講到風越利用政治勢力達到目的時,就以褒獎為主,強調他大公無私,如果風越的對手也采用類似的手腕,就會被刻畫成負面角色。其實是有些雙標的。

劇中還有一條重要的故事線,刻畫的是1955年到1974年日本產業升級的歷史過程,通產省被描繪成日本產業升級的幕后英雄。劇中以男主風越為代表的本土產業派官僚往往傾向于干預政策,他們會有意利用國家資源來培植核心支柱產業。當然,誰是核心支柱產業,這些核心支柱產業應該如何建設,是由通產省官僚來決定的。比如劇中表現最多的日本汽車和紡織兩個部門。在剛開篇,1955年的時候,日本紡織業非常強勢,汽車產業還在起步。但由于當時日本想要加入關貿總協定(GATT),卻遭遇了美國的外交壓力的阻攔,劇中的日本政治家決定主動犧牲日本紡織業,達到向美國示好的目的。后面日美關稅摩擦,日本政府又再次選擇犧牲紡織業,自主限制紡織品出口額。到了電視劇最后,為了與美國簽署條約,日本紡織業又被放棄了一次。在這個短短10集的電視劇里,日本紡織業至少被放棄了三次。相比之下,日本汽車和本土計算機產業則是當時的日本政府和通產省重點扶植的對象,享受了高額的政府補貼,通產省還制定專門的政策,鼓勵汽車產業內部合并。在政府采購上,也特別照顧日本本土的計算機產業,寧可不用高算力計算機,也不買IBM電腦。《官僚們的夏天》對官僚機構干預經濟是持高度肯定態度的。我不知道吳老師對于這一時期以通產省為代表的日本統制經濟如何評價?

1955年的豐田皇冠RS,第一臺完全使用日本零部件和技術的乘用車。圖源:豐田汽車博物館

吳博皓:電視劇肯定是有傾向性的,從選角就能看出來。劇中統制派都是帥哥,反對派的演員就沒那么有魅力,觀眾很容易形成傾向性。其實我對《官僚們的夏天》電視劇有一點不滿,他把所有的責任和榮譽都歸結到了官僚身上。但實際上,這一時期日本產業政策的形成是有很多群體參與的,包括政務官在內的日本決策層,內閣決策層、大臣們,也與背后的“看不見的手”——日本的產業巨頭們是分不開的。剛才我們也提到岸信介的“滿洲人脈”,這里邊很多人在戰后其實參與了日本產業界的構建。比如大家熟悉的日產汽車,它的創始者之一鲇川義介,在偽滿洲國時期就參與了岸信介在偽滿和日本本土推行的統制經濟。戰后的大臣里邊,比如剛才我們提到高埼達之助 。他在戰后首先擔任了東洋制罐的社長,后來被鳩山一郎所賞識,擔任了日本經濟企劃廳的廳長,甚至在短期內擔任了通產大臣的職務。這樣一些在產業界摸爬滾打,又進入到政界的統制派人物,他們對政府干預經濟是沒有那么強的抵觸心理的,甚至很多時候他們會主動迎合官僚們發展某些產業的構想。日本戰后的經濟體制很大程度上還是圍繞著產業巨頭進行布局的,雖然財閥這個說法在1945年日本戰敗后就已經成為歷史,1945年盟軍占領日本后,推行了一系列試圖拆分財閥的舉措。但是1948年出現了逆潮流(逆コース)行動,放棄了對財閥的拆分。遭受打擊的財閥們獲得了喘息的機會,以另外一種形式,即“系列企業”(keiretsu),或者叫做集團(gurupu)的形式進行了重建。直到今天,系列或者集團在日本經濟體制中的位置都非常重要。

回到我們剛才講到的,戰后產業界中試圖迎合官僚的這一派,他們的想法也很簡單,就是系列企業里面,既有生產鋼鐵的,又有重化學工業,就比如三菱除了三菱自動車也有三菱化成,然后它也通過交叉控股參與到了像新日本制鐵、東京瓦斯這樣一些上游產業之中。在日本把持了某個產業、某個方向的這些大企業,其實很多彼此之間都有著緊密的聯系。官僚們想要發展這個產業,那當然好,因為對于同一系列里面的其他企業來說,我們也可以分杯羹。雖然《官僚們的夏天》描寫的是官僚們的決策,但官僚背后實際上是有著社會和產業界的基礎的。這部劇對于官僚作用的強調有點過重了。

焦姣:我非常同意吳老師的判斷。這部電視劇中經常出現一個固定套路,就是日本某一產業受到美國打壓,遭遇危機,企業主灰心失望,準備退出這個行業,然后這個時候出現一個神兵天降一般的通產省官僚,一通加油打氣,加上政策扶持,然后通產省與企業界共同攜手越過危機,實現產業升級。我覺得電視劇中之所以有這樣的套路,可能與學界經常討論的“通產省神話”脫不開干系。學術界關于通產省最常見的一個爭議,就是日本戰后經濟奇跡到底在多大程度上應該歸功于日本當時的統制經濟體制,甚至像這個電視劇一樣,直接歸功為通產省內一部分本土產業派官僚的作用。之前吳老師也提到查默斯·約翰遜的《通產省與日本奇跡》這本書,約翰遜在書中其實就提出過一個問題:日本的精英官僚體制不是到了1955年才有的,如果我們要把日本戰后經濟騰飛都看作這些官僚的作用的話,為什么同樣的一群官僚,在二戰之前就沒有創造日本奇跡呢?

《官僚們的夏天》還有一個問題,就是對外部因素的刻畫。美國是劇中最大的反派,總是阻礙日本產業的發展,連帶劇中通產省的國際通商派,也被看成是負面角色。實際上,國際通商派同樣對日本經濟做出了很多貢獻。劇中有一些非常關鍵的刺激日本經濟騰飛的事件,實際上可能是外部因素導致的。例如劇中對于日本經濟和石油危機的關系,對于日本在海外市場的談判,都很少提及,這里面很大一部分是玉木這樣的國際派的功勞。

吳博皓:焦老師剛剛提到這一點特別重要,日本經濟騰飛不僅有內部因素,還受到當時國際大環境的影響,甚至很多時候外部因素占據了日本經濟復蘇中非常重要的位置。比如說開篇1955年這個節點,這正是日本經濟受到朝鮮戰爭時期所謂特需經濟的刺激,工業得以快速復蘇的時期,也就是所謂的軍需景氣。1950年至1953年,日本作為朝鮮戰爭中重要的軍需提供方,接到了大量美國訂單,為日本制造業的復蘇提供了非常強勁的動力。1950年到1970年代之間,美國將日本作為冷戰前線的樣板國家,對日本也不是純粹打擊的態度。

美日貿易摩擦是《官僚們的夏天》的一條主線,從一開始的纖維摩擦,對于日本汽車的壓制,對于日本的支線客機的打壓,到后面尼克松上臺之后,又對日本化纖下手。1950到1970年代日美之間有著非常復雜的關系,劇中講到美國主要強調負面的因素,它沒有提及美國在日本復興中扮演的正面角色。

比如說1950年代,日本希望能夠加入到經濟合作組織之中,實際上當時日本最大的對手并不是美國,而是英國。英國當時非常反對日本對東南亞地區進行傾銷。從1950年到1952年間,日本棉紡業在香港的市場占比就從不到10%飆升到了43%。英國本土紡織業因此遭受到了非常大的打擊。同時由于這一時期日本大量地與英聯邦國家進行貿易,積累大量英鎊,使得英國本土的英鎊長期外流,成為兩次英鎊危機的重要誘因。這一時期英國對日本是非常不滿的,因此,英國一方面試圖通過就是與美國協調去打壓日本的棉紡業,另外一方面阻撓日本加入當時對東南亞最大的一個復興計劃“科倫坡計劃”。這個計劃是由英聯邦牽頭,對英國的前殖民地進行技術轉移、產業扶植和經濟援助。當時日本兩次試圖申請加入,都被英國人給擋了回來。最后在1954 年,由杜勒斯出面說服了澳大利亞和加拿大反水,同時對英國施壓,才把日本抬了進去。如果沒有美國的扶持,日本是不可能在50到70年代那么順利地回到東南亞市場的。

美國在50年代艾森豪威爾時期有一個法案叫做第480號公法(Public Law 480),是用美國剩余農產品去援助第三世界國家,從而防止這些國家的社會和經濟動蕩,就是遏制共產主義在這些國家的成功。這些剩余農產品都需要先加工成能用的產品,棉花得紡成棉線織成布,食物要加工成方便運輸的罐頭,小麥要磨成面粉,這些加工訂單大多交給了日本。日本棉紡產業在這一時期得到了美國近乎無償的棉花供給,美國給日本提供原棉,讓日本紡成布,賣給美國想要支援的國家,然后美國再貸款給這些國家,讓他們去購買日本的產品。日本紡織產業在這樣一種三角關系中得到了非常大的幫助和刺激。當然這個電視劇中只談日美產業競爭中美國對日本棉紡業的打壓,就不太提美國此前對日本棉紡業的扶持了。

美國在戰后對日本的產業一直有著一個非常曖昧且復雜的態度。一方面希望日本產業發展很好,能夠牽制英國,能夠遏制共產主義的擴張,要扶持日本。但另外一方面又擔心日本產業與美國本土競爭,要時不時地打壓,會有一些前后矛盾的態度。這部劇中美國的角色比較反派和臉譜化,不能完全展現出這些復雜性。

1961年,日美就汽車貿易自由化問題談判,決定開放日本卡車市場,暫緩乘用車自由進口,以保護日本車企。圖源:美日貿易和經濟事務聯合委員會/共同社

焦姣:我還想問吳老師一個問題,就是《官僚們的夏天》中出現的通產省的決策機制。電視劇里有這樣一個情節,在日本加入關貿總協定前,為了與美國作為談判交換條件,要在日本各大產業中選一個作為犧牲品。電視劇中如何展現這個決策機制呢?當時通產省十個局的局長,再加上次官和其他領導,在一個大會議室里邊開會,通過公開辯論決定誰是那個倒霉的產業。我不知道這種決策方式在真實歷史中是否發生過。

吳博皓:焦老師這個觀察挺準確的,我在研究中會看到很多通產省和外務省的記錄,他們非常喜歡這種次官聯席會議,以及局長會議的形式,我們經常會看到成頁的會議記錄。電視劇中大家在會議上講話還是非常克制的,但是在實際的會議記錄之中,經常會看到某局長對著另外一個破口大罵,甚至外務省、通產省、大藏省三部門聯席會議的時候,經常會發生部門互噴的情況,場面是非常失控的。

說回會議本身,電視劇中只表現了開會的場景,沒有講會下的事情。比如當通產省下屬的重工業局想要形成某一政策的時候,他們一般會提交一個政策報告,表示想就某事形成一個政策建議,征求大家意見。在此之前,會先跟部門領導比如通產大臣進行溝通,看大臣覺得是否可以把這個報告放在局長會議上進行討論。然后如果說局長會議討論后同意,就呈報給首相,大臣去閣僚會議上做提案。當然在這背后,首先重工業局的人要準備會議材料,會提前把報告送到各個局長的案頭。局長們會私下征求自己部門內的意見,各個局之間進行勾兌,到了局長會議的時候,下面暗流涌動,大臣觀察下面的風向,看這事是否可行,再決定是否提交閣僚案給內閣會議討論。最后經過幾次討論之后,形成最終的法律草案,或者是內閣行政令的草案,最后呈報到內閣。如果首相在閣僚會議覺得沒問題了,內閣一致通過,它就成為了日本政府的最終政策決策。在這個過程中,官僚和政務官之間的互動是非常頻繁的。所以在會議里邊站起來罵人的局長們,最終還是要聽那個坐在那里聽著的通產大臣的決定啊。通產大臣也得聽首相和其他閣僚們的意見。他的決策流程實際上是非常長的。

徐天:吳老師剛才提到政務官和事務官之間的張力,讓我想起美國政治發展(APD)學派關于官僚資質的說法,里面一個重要方面就是政府部門在業界和社會上的名聲。我想知道通產省在1950年代到1970年代日本社會上的名聲怎么樣?

吳博皓:有些產業巨頭們是很喜歡通產省的,但也有很討厭通產省的人物,尤其是傾向于自由競爭的產業巨頭。當時有過很多通產省和產業巨頭的沖突,比較經典的兩個事件,一個叫大和銀行事件,一個叫住金事件,其實都是通產省行政指導引發產業巨頭反感,造成了非常劇烈的沖突。

住金事件是最有代表性的,住金事件涉及住友集團,這是日本現代經濟中占據極其重要地位的大型財閥,1965年,住友集團試圖在和歌山的鋼鐵綜合體里新建4號高爐,希望能夠擴產。但是當時通產省覺得日本出現了明顯的生產過剩,不同意住友繼續擴張產能。當時佐橋滋就是通產省事務次官,是通產官僚的頂點。而當時的通產大臣是三木武夫,但作為大臣的三木,風頭完全被身為官僚的佐橋滋給蓋過去了。最后佐橋滋迫使住友金屬工業的會長日向方齊進行讓步,放棄擴建高爐的計劃。最后住友聽從了,但日向其實是非常不滿的,他在日本商工會議所的大會上直接說,這件事情是觸及到了作為商業基干,就是原則性的問題,而他說的基干問題就是來自于通產省的行政過度介入。類似的言論在當時屢見不鮮,可以說通產省的官僚在很多產業眼中是惡魔般的存在,但在受到扶持的產業里面,又是像天使一般的存在,對它的評價非常的兩極分化。

焦姣:我在看這個劇時聽說一個八卦,說1961年,通產省為了振興日本民族汽車工業,推出了一個國產汽車產業振興方案,引發了很大的爭議。他們想通過政府主導,把當時日本國內所有的汽車廠家全部重組為三個集團。當然最后這個方案沒有通過,但當時消息傳出來后,遭到了很多汽車廠家的死命抵制,包括后來的本田。因為本田不在通產省規劃的三大汽車廠家之內,通產省希望本田繼續造摩托車。

吳博皓:當時產業界抵制通產省政策的情況確實是存在的,在我看到的記錄中,會發現就是除了通產省官僚內部開會之外,他們也會深度參與到產業協會的會議之中。我們一般會說日本經濟有三大團體,它們實際上承擔了日本經濟的影子內閣的角色,分別是日本經濟同友會,然后是商工會議所和經濟團體聯合會(經團聯)。各行業的產業巨頭往往會在這些組織里面擔任會長,或者是名譽會長,或者取締議的角色。通產省的官僚們想要說服產業界接受某個政策的時候,會先去跟這些巨頭溝通,甚至是把他們請到通產省來喝茶聊天,這些會議也會被記載下來。通產省有一些跟產業界談條件的手段,比如如果你不這么做,我們就會和大藏省協調,去和開銀(日本開發銀行)和輸銀(日本輸出入銀行)溝通,不給你們批外匯和出口信貸。當時是還是有外匯管制的,企業要通過輸銀這樣的渠道進行融資或者獲得外匯,不聽話的話,現在通產省不會給你們開綠燈了。你們想要擴張產業,想貸款的話,這個利率我們是不是也要重新談一談了?通產省的次官把這些事情拿出來跟這些巨頭們講。巨頭們就說啊,好的,我們知道了,我們會回去好好檢討的。但有的時候巨頭們也會表達反對意見,說這個政策會是對日本產業形成負面影響,產業界會對這件事情有抵制。在交鋒中,日本產業界對于官僚們既有這個尊敬、害怕的一面,作為掌握日本經濟命脈的巨頭,他們也有對著官僚說不的底氣。而且官僚和企業家之間的聯系也是非常緊密的,除了劇中提到的“下凡”,日語里寫作天降(amakudari),那就是讓退休官僚去企業界擔任董事,官僚與企業家之間還有數不清的姻親關系的。比如說《官僚們的夏天》中的反派角色玉木,他對應的原型今井善衛,通商派的代表,他的弟弟就是后來就是擔任了經團聯會長的今井敬。這個人在新日本制鐵和日產擔任了董事職位,是重要的日本產業巨頭,而他的侄子今井尚哉后來在安倍晉三內閣里面擔任了政務秘書官。他的孩子和山下汽船家的孫女結婚了。所以說今井本人,首先他在通產省內部有非常深厚的派系關系,同時他也和日本的鋼鐵化學以及船運行業有非常直接的姻親關系。在這種情況下,官僚與產業的關系既有公事公辦的角色,也有私人關系。雙方既對抗又要曉之以理,還得動之以情,如果最后發現還是不行的話,可能就要上威脅了。這種多元的談判形式才更符合當時真實情況。

焦姣:聽起來像是一個日本特色的旋轉門。就像吳老師說的,《官僚們的夏天》因為過于強調通產省官僚和產業保護的政策的作用,忽略了造成戰后日本經濟奇跡的更多其他因素,比如財閥的作用,企業界的自我協調,政治家的作用,還有國際環境的影響。當然可能還有更多劇中沒有提到的,像戰后日本勞動力結構的變化,勞動法規的完善,等等。

作為對于1950年代的歷史敘事,我覺得《官僚們的夏天》還有一處很大的問題。在電影劇中,戰后日本百廢待興,一切都從零開始。劇中從頭到尾幾乎沒有講過任何戰前的故事,仿佛1955年的日本是一個只有初級產業,只會織布,只會造玩具,只會出口輕工業產品,沒有什么重工業基礎的國家。日本汽車工業好像是戰后從頭起步,這個故事對我來說是不太具有說服力的,歷史上實際應該不是這個情況。

吳博皓:確實它對于戰前部分的描述是非常不夠的。日本戰前的工業基礎其實已經為戰后產業振興做好了準備,所以它能夠在50年代通過朝鮮軍需來振興經濟。比如我們非常熟悉的朝鮮戰爭中的水門橋,這個橋梁的預制件就是在日本連夜被趕造出來,然后空投到朝鮮戰場的。從這件事情上面我們也能看到,日本作為后方基地具有強大的工業制造能力。1955年的日本絕對不是一個被夷平的農業國,它是一個在戰后廢墟之中,不斷接受美國的技術轉移、注資和原料提供,得以快速重新建設起來的工業國。但是必須要說,在這一時期,日本民眾生活的改善是遠遠慢于產業復興的速度的。所以電視劇中表現的風越幫助小販推手推車,家里沒有空調,高級官僚家才用電飯煲,這在當時都是確確實實存在的。普通日本人生活的改善還是要到劇中提到的,池田勇人提出的日本國民收入倍增計劃,這才讓很多日本人能夠買得起日本輕工業的產品,日本的發展才真正改善了普通日本人的日常生活。

焦姣:最后我想問一下吳老師關于日本奇跡的國際影響的問題。我們現在之所以愿意相信所謂“通產省神話”,相信戰后日本的經濟模式對日本經濟騰飛的影響,很大程度上因為通產省模式對很多其他國家有溢出效應和示范效應。日本戰后發展民族工業的做法是不是對于其他一些亞洲國家,比如說東南亞國家,起到了示范作用?我在看劇中日本造車的故事時,就常常想起馬來西亞寶騰,這也是一個非常典型的民族國家車企。

吳博皓:日本對于東南亞地區的影響怎么強調都不為過,我們對于這方面的研究還是太少了。像焦老師剛剛提到的寶騰,它實際上是與日本戰后重新進入東南亞的政策,即所謂的新南向政策分不開的。戰后東南亞,包括印度尼西亞、馬來西亞,他們所面臨的很大的問題是資本缺乏,國家沒有足夠的資本去投入到某個產業。另外一方面是缺乏技術、缺乏設備,沒有相關的產業儲備人才。而這一時期,日本希望在東南亞地區去扶持當地的產業,形成購買力,購買日本的產品。比如當時印尼的Pertamina印尼國家石油公司,日本就向它轉移了大量的石油鉆探設備,包括通過研修生制度,把大量印尼學生和工人拉到日本進行培訓,培訓完之后再派回本國的民族企業里面擔任重要技術職位。我們可以說 ,60到70年代的很多東南亞國家民族工業的技術基礎,很大程度上是來源于日本、西德、美國提供的培訓,其中日本占據的比例是最大的。

當我們把目光繼續往后移到70年代中后期、80年代、90年代的時候,東亞四小龍完成了原始的資本積累,也有了足夠的技術儲備,開始嘗試發展自己的民族產業。我們就看到了包括寶騰、它們與日起從師徒關系變成了競爭關系。當時日本也開始反思說,我們對于東南亞地區的產業扶持,是不是扶持出了一個敵人呢?所以70年代之后日本對東南亞地區形成所謂的雁行政策,就是加強對于產業轉移的控制,比如說使用日本技術設備要支付大量的專利費用,要形成保密文件,核心技術崗位一定要用日本培訓的工人和工程師,必須要采購日本的某些設備等等,從而加強了日本對東南亞的產業控制。歸根到底,我覺得東南亞的產業升級,一方面得益于早期日本的賠償和扶持,另外一方面當日本開始強調出口,開始保護自己在當地市場中的份額,利用日本經濟的強大實力去消滅東南亞競爭勢力的過程中,他們也受到了非常大的損失。我覺得對東南亞而言,日本是一把雙刃劍。

焦姣:也許在某一個階段,很多亞洲國家都有摸著日本過河的經驗。因為日本戰后經濟奇跡式的成功,日本戰后的發展模式成了很多國家想要效仿的對象。我不知道是不是每一個想要摸著日本過河的國家最后都成功了,還是說模仿日本就意味著一定會重蹈日本的覆轍。

吳博皓:我覺得每一個東南亞國家都有自己獨特的情況,但是我們確實能夠看到,很多國家從萬隆會議開始就有發展自身民族產業的核心訴求,希望形成一個健康的國民經濟,這樣一種訴求從50年代就是非常明確的。日本在萬隆會議上面提出的經濟政策建議也受到了一部分國家的擁護,但當時中國提出的議案,同樣受到許多國家的支持。中國主張各國發展獨立自主的工業,發展獨立的工業體系。亞非國家之間要形成互助,要把技術進行共享,而非依賴于域外國家的輸入。而日本則提出就是首先要發展家內工業,就是所謂的小家庭作坊、手工業,然后要發展基于自己資源稟賦的產業,利用東南亞地區豐富的自然資源,包括橡膠、石油、礦山等產業,通過原始積累獲得第一桶金。當時東南亞國家在這兩條路線上面其實是有很多的迷茫和斗爭的。是要學習中國,走中國道路去發展獨立自主的產業,還是走日本道路去,融入到聯合國、科倫坡計劃、美國的西姆拉計劃等扶持政策之中去,獲得來自于先進工業國的幫助,發展自己本國產業。

緬甸就是一個典型的例子,當時緬甸國內有所謂的蘇聯派或者中國派,就是認為說我們要首先要發展自己的民族產業,民族工業,我們沒收英國人的產業,然后是讓緬族人去掌控國家的經濟命脈,從而實現本國產業發展。也有通商派,可能和日本的通商派有一點差異,他們是主張積極融入科倫坡計劃,或者是如果我們不愿意和舊殖民宗主國打交道,那我們就和亞洲新興國家打交道,我們要從日本那里獲得技術,在獲得之后我們再把他一腳踢開。在奈溫之前,吳努政權內部就有利用外資的對外友好派和對外國資本很警惕的產業派。緬甸也在這一段時間經歷了反復的政策轉換。一開始跟日本人談判說用工業設備來抵償戰爭賠償,幫助緬甸發展產業。等日本的賠償設備到了,建設開始了,發現工廠里全都是日本人在操作,緬甸覺得不行,還是得發展自己的技術工人和管理人員。這時候緬甸又提出,日本人只能作為技術顧問,管理職位必須是緬甸人,企業必須由緬甸國家經營控股。寧可付給日本高額的專利轉讓費,也不愿意讓日本參與到緬甸的產業管理之中。

這種在不同政策之間的反復搖擺,不僅在50、60年代的緬甸反復發生,在馬來西亞、印尼、柬埔寨都發生過。可以這樣說,戰后東南亞并不僅僅有日本這一條模板,他們也會往西看去,向歐洲學習。向北看,向中國學習、向蘇聯學習等等。這些不同的經濟思潮在東南亞都曾經有過落地生根的趨勢,而這也是導致了東南亞國家在產業政策上陷入迷茫,在外交上陷入到地區紛爭,成為整個冷戰期間戰火最頻繁的區域之一的重要原因。當我們閱讀冷戰歷史時,我們既可能會看到日本模式、日本產業政策帶來的輝煌,也不得不看到冷戰之中由于意識形態、發展模式的沖突導致的各種悲劇。這也是冷戰的雙刃劍吧。

徐天:謝謝吳老師大開大合的總結,已經完全超越了《官僚們的夏天》這部劇本身的高度了。我覺得很有意思的一點,《官僚們的夏天》中,官員被派往海外,往往是貶職左遷的標志。但在吳老師剛剛給我們鋪開的宏大敘事里面,我們可以看到,各個國家在海外的競爭其實非常激烈。這些被派往海外的官員,他們和外交部門有什么樣的互動,與外國產業如何聯系,他們如何參與了地緣政治和各國產業,這是《官僚們的夏天》沒有提到,但同樣非常精彩的故事。

焦姣:《官僚們的夏天》談的是本土產業派,我們期待下一期請吳老師來講講屬于國際通商派的海外番外篇,“我為國家買石油”的故事。非常感謝大家的收聽,下期再見。

“這集我看過”是由兩位世界史研究者發起的一檔播客,從世界各地的熱門年代劇出發,暢聊“這集”背后的歷史話題。在這里,我們與喜歡看劇的學者朋友對話,回味古今共享的敘事、探索人類歷史的角落、觸發跨越時代的靈光。您可以通過以下途徑收聽到我們的節目:節目RSS鏈接/Apple Podcasts/小宇宙/Spotify/喜馬拉雅/QQ音樂/網易云音樂/荔枝FM

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司