- +1

下沉的競業協議,平等地困住打工人

原創 人大新聞系 RUC新聞坊

一年一度春招季,有多少人正摩拳擦掌,為心儀的崗位做著充足準備。但摘花時,也請小心隱在花托下的利刺。

今年2月以來,接連有關競業糾紛的新聞報道將“競業”一詞再次帶入公眾視野,給廣大求職者敲響警鐘:再完美再高薪的職位,都攜帶有潛在的競業風險,宛如懸頂之劍,在離職后發動突然襲擊。

競業限制其實并非中國本土文化,而是起源于英國的舶來品,傳入中國后,被廣泛使用并受到了本土法律保護。其最初的本意是保護用人單位機密,且僅限特定行業和用人單位高管適用。

近年來,一些用人單位對競業協議的運用日益廣泛:不論行業、不論崗位,簽署競業協議逐漸變成了員工入職的標配。競業協議逐漸下沉,成為了困住許多勞動者自由流動的羅網。

人人在說的競業協議,到底是什么?

競業文化孕育自員工和雇主間的經典“師徒矛盾”。一邊是培養,另一邊是樹敵,不敢毫無保留地教,更不敢輕易地放人離去。

為了解決這一矛盾,英國首先在《普通法》中提出了競業限制:簽訂合同后,雇主有權限制離職員工的就業選擇,以消除競爭風險,且用人單位需要提供競業補償[1]。

在傳入中國后,這項制度被廣泛接受,并在法律層面被予以肯定。2007年6月,我國頒布《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱《勞動合同法》),首次以國家基本法律的形式使用了“競業限制”這一概念[2]。后該法又于2012年12月被修正,修訂正的《勞動合同法》于第23、24和90條具體規定了競業限制的概念、適用范圍和期限、以及違約責任的承擔形式[3]。

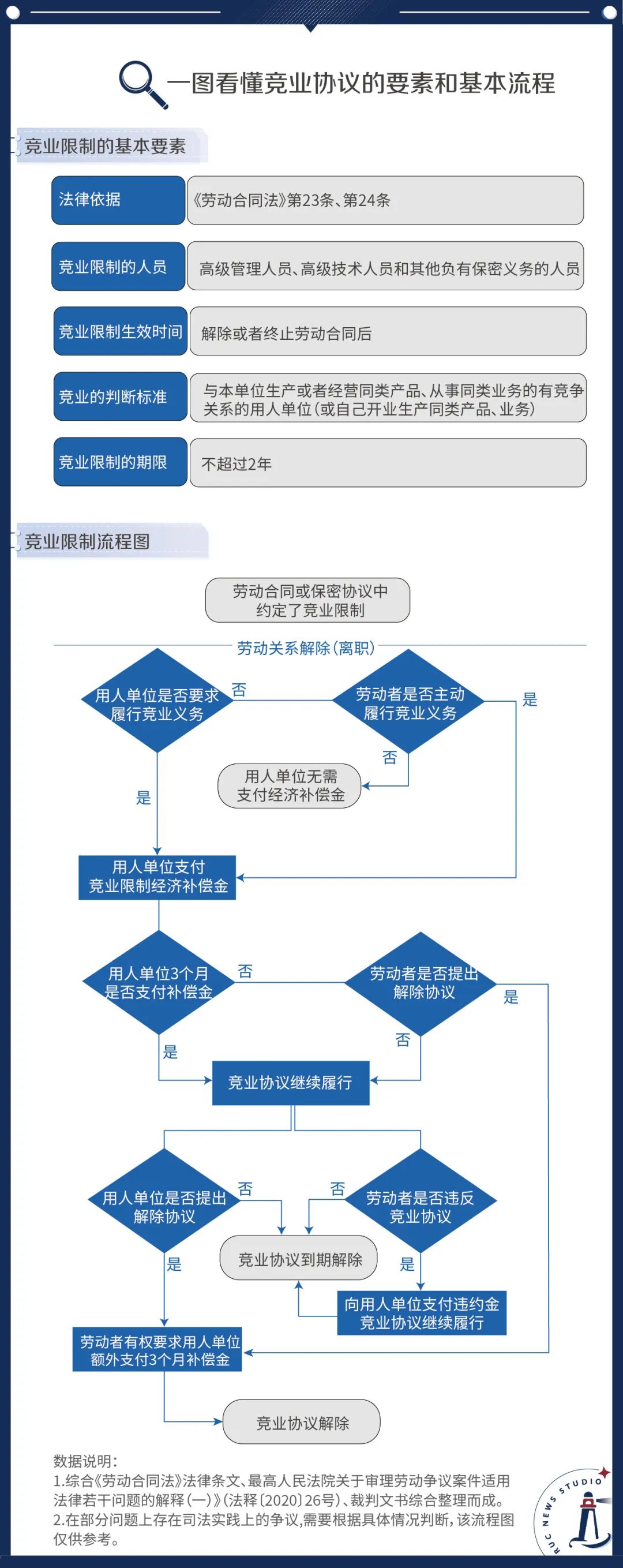

依據法律,用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與負有保密義務的勞動者約定競業限制條款。

競業協議實際上約定了勞動者和用人單位雙方需要履行的義務。解除或者終止勞動合同后,用人單位需在競業限制期限內按月給予勞動者經濟補償,而違反競業限制約定的勞動者,也應當按照約定向用人單位支付違約金。

當然,競業限制的適用范圍也有嚴格的限制:比如競業人員僅限于用人單位的高級管理人員、高級技術人員和其他負有保密義務的人員;競業限制的時間不得超過勞動合同解除或終止后兩年;競業限制的范圍、地域、期限由用人單位與勞動者約定。

但現實中并非所有入職時約定好的競業協議都會生效或持續生效。

第一種意外情況出現在剛離職時,若用人單位明確通知離職員工無需繼續履行競業限制協議,競業限制協議則會自動解除,但此時勞動者仍可以請求用人單位額外支付三個月的競業限制經濟補償。

第二種情況出現在勞動者離職滿三個月時(前提是雙方在離職時已達成啟動競業協議的共識),若這三個月內用人單位未能按約定支付勞動者補償金,勞動者則可提出解除協議的申請并要求用人單位額外支付三個月的補償金。

還有一種情況會出現在勞動者離職三個月后的任意時刻。若此間用人單位提出了解除協議的申請,勞動者依舊可要求其額外支付三個月的補償金,同時,競業協議也至此解除;或是此間勞動者違反了競業協議,勞動者需向用人單位支付違約金,并且繼續履行競業限制的義務直到期滿。

由此可見,競業協議的履行和生效是一個頗為復雜的過程,而在具體的司法實踐中,仍然會存在很多爭議。要弄懂這個過程,對一般的打工人而言,實屬不易。

步步下沉,“全民”競業

為了更清晰地看到競業協議所涉及的行業、競業個體的崗位、競業糾紛中的勝訴率及賠償問題,我們在威科先行法律數據庫中選取了2021至2023年間共319份(剔除了無關案件)涉及到競業限制的案件進行了多維度分析。

數據顯示,涉及競業糾紛的行業的確已脫離最初僅限互聯網等高精尖科技行業的范圍,領域變得更加廣泛。

其中涉及競業糾紛最多的行業是制造業(占比為23.5%),信息傳輸、軟件和信息技術服務業(占比22%)和科學研究和技術服務業(占比14%)。這些行業的從業人員更大概率地會與技術專利、商業機密等用人單位核心信息產生牽連。

除此之外,教育行業(例如教培機構)、租賃和商務服務業(例如商貿公司),文化體育娛樂業(例如傳媒公司、旅行社、體育俱樂部)和批發零售(例如家電公司、食品公司)等行業也成為了競業的高發區。衛生和社會工作(例如醫院)、住宿和餐飲業(例如酒店)雖然案發頻率不高(僅有1-2件),但還是被卷進了競業糾紛的浪潮中。

從用人單位聚焦到競業的個體,我們也發現這一協議適用的范圍在不斷擴大。

涉及到競業糾紛的勞動者個體,超過一半(58.6%)都是其他負有保密義務的人員。這就意味著除了總裁、經理、總監、主管等高級管理人員及技術總工、技術科長等高級技術人員外,競業限制還可以被擴展到其他很多崗位。

比如靠技術謀生的工程師和一般技術人員(非高級技術人員),往往會在跳槽后被用人單位因“可能接觸到核心技術”而告上競業的法庭。還有教育機構中一對多授課的講師、商場展位里的銷售,傳媒公司的主播助理、商貿公司的配送人員等這些基本崗位的工作人員,都有可能因“掌握核心客戶資源”而陷入競業糾紛。

一項針對 2020 年到 2022 年與 “競業限制” 有關的民事判決書的研究發現,將近八成的競業限制義務主體均為 “負有保密義務的其他人員”,實質上存在主體泛化的問題,可履行性存在爭議[4]。

由此可以發現,原本起保護用人單位機密之意的的競業協議,逐漸變成了限制各行各業勞動者自由流動的屏障。

月薪不到兩千,卻被索賠五十萬

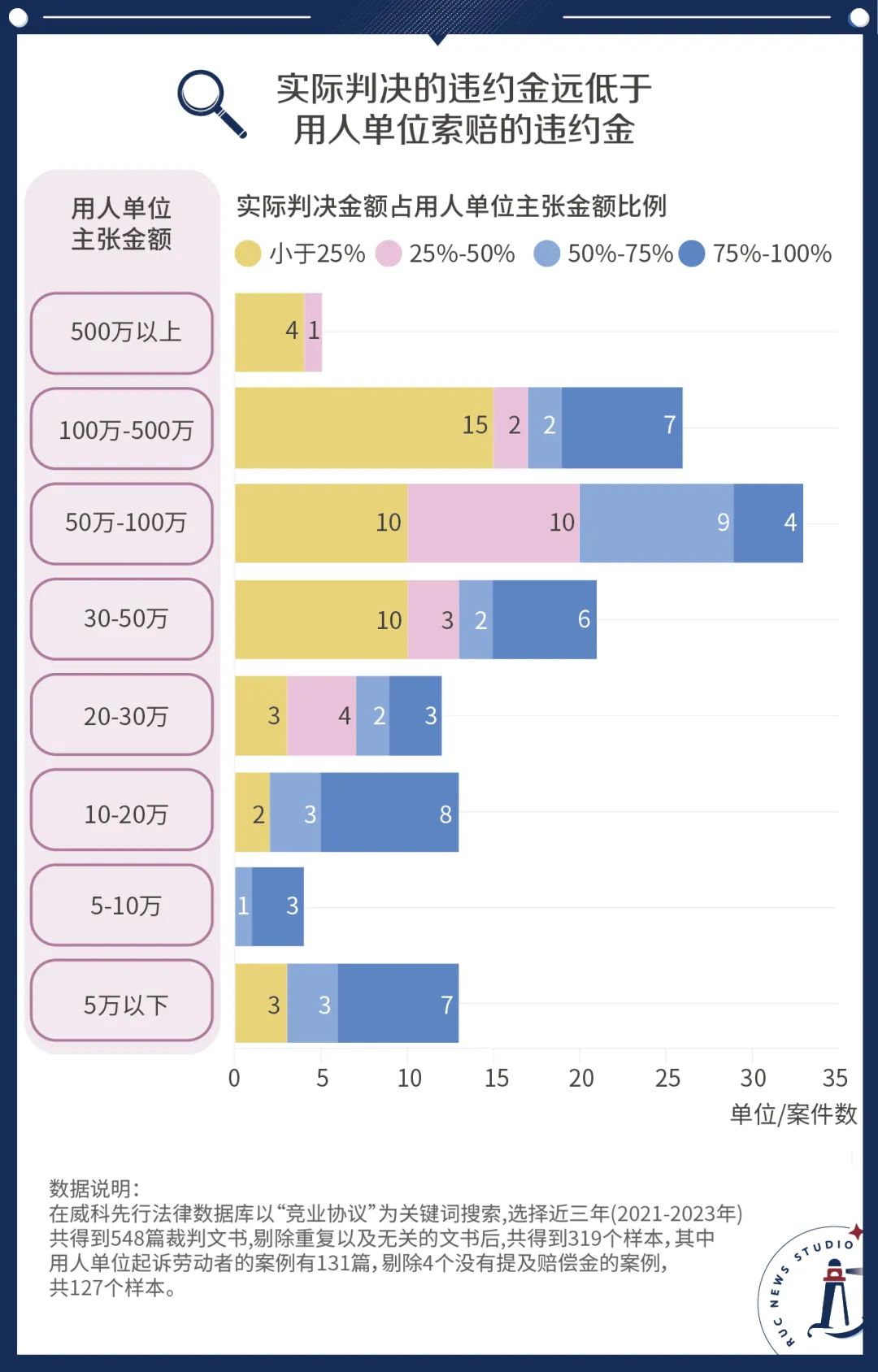

在涉案金額上,用人單位起訴勞動者時往往會主張較高的違約金。

例如在一家電氣公司起訴員工的案件中,用人單位主張被告因違反競業協議需支付違約金50萬,但被告在職時月工資僅為1715元。

但在面對高昂違約金,法院通常會根據實際情況酌情進行判定,因此勞動者實際賠付的違約金往往遠低于用人單位所要求的數額。通過數據分析我們發現,當用人單位主張的金額超過30萬后,實際判決的金額往往不會超過其主張的一半。

在上述案件中,法院“綜合被告薪酬待遇、工作年限、工作崗位、主觀過錯以及本案實際情況,予以酌定”后,最終判決被告支付違約金20萬元。

另一邊,勞動者起訴用人單位時所主張的競業經濟補償的金額往往比較小,通常在幾千到幾萬,一般不會超過10萬。

在個人起訴用人單位成功的51個有效樣本中,用人單位實際賠付的補償金更多聚集在2-5萬這一區間,而數額超過十萬的案件僅有一件。

如此大的差距從何而來?或許我們可以從法律的規定中找到最本質的答案。

《勞動合同法》規定,用人單位需向競業勞動者發放不低于離職前12個月工資30%的補償金,平均到每月,金額不低于原工資的三分之一。用人單位當然可以在這個“不低于”上大做文章,要么緊貼30%,要么稍加一點,通常都不會高于50%。所以即使勞動者要求用人單位支付三個月的補償金,其所能主張的金額也遠低于在職時的工資水平。

但對于勞動者所支付違約金的額度,法律卻沒有明確規定,全憑單位自行主張,動輒成百上千萬。

同時,如果觀察競業起訴的類型,用人單位起訴勞動者類的案件更為常見(占比為63.6%)。并且,用人單位起訴勞動者的勝訴比率也相對較高,法院認定支持的占此類案件總數的64.5%,而勞動者起訴用人單位勝訴的概率僅為46.5%。

如此看來,對競業協議的操作主動權大部分都被用人單位掌握著。

員工離職后若不再入同行,雙方便相安無事。即使用人單位因未能按月支付賠償金而被勞動者成功起訴,也只需支付一小筆錢便可安然退場。但一旦員工再次入職,并在有意或無意中構成違約,用人單位便能在此時發動“襲擊”,員工就此卷入競業糾紛,不僅新工作不保,還得賠上一大筆違約金。

“江湖險惡”,請謹慎前行

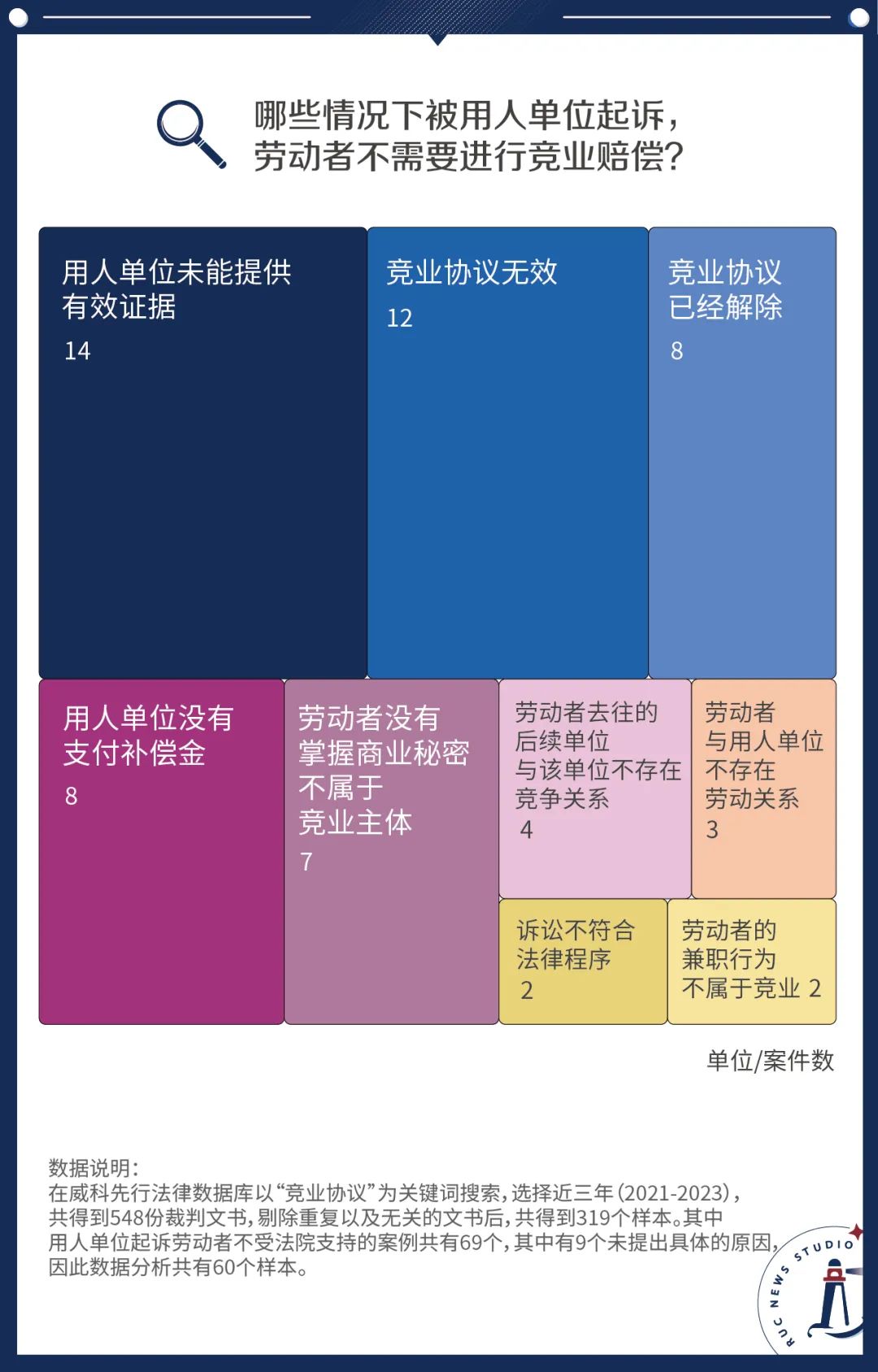

在對用人單位起訴勞動者案例中的失敗例子進行分析時,我們發現,用人單位在起訴勞動者時往往會帶著滿滿的自信。

即使不能提供勞動者違反競業協議的證據、競業協議本身無效或已經解除、或是并沒有向勞動者按約支付補償金,但還是要以原告的姿態走上法庭。結果顯然只能是敗訴。

在這場不見硝煙的戰爭中,用人單位已然占了上風。對他們來說,這是一場“低成本,高回報”的買賣。“競業”于是成了讓勞動者聞之色變的詞匯。

作為勞動者,除了依法履行自己的職責外,我們還能做些什么,才能盡量規避被用人單位競業起訴的潛在風險?

在整理訪談資料和數據時我們發現,即使面對的是一個巨大的系統,但打工人依舊有自己的存活巧思。

一方面,勞動者需要在簽訂競業協議時更多有意識地關注條款內容,包括競業協議的限期、競業的范圍、競業違約金的賠付、競業補償金的方案、支付方式等事宜。

也有受訪者提出,在入職前,需要提前“摸清”用人單位的“風評”。剛剛入職的大廠校招員工雅瑟看來,這里的風評包括用人單位有沒有利用競業去控制員工的前科,以及對員工發起競業起訴的頻次。

另一方面,勞動者在離職后,也可以積極尋求合法的競業解除方案。正在找工作的畢業生巖巖提到,勞動者也可以提前和新東家的人力資源主管提到自己的競業協議事宜,一方面起到告知的作用,另一方面也可以試探新東家的態度。

“因為老東家其實是可以和員工和平解除競業協議的,但需要新東家開具證明,證明員工所從事業務與之前的用人單位并不存在競業關系。另外,也可以讓新東家在offer中列明工作范圍,避開可能的競業范圍。”

在和競業協議打交道時,打工人們仿佛置身諜戰大戲,靠口傳心授和步步謹慎行走江湖。很多受訪者表示,在“對手”是一個已占上風的“龐然大物”時,個人的應對難免顯得吃力。

我們期待更加流動、開放的行業環境,更加健全、有力的法律保護。我們也建議正在求職的人們,務必審慎查看勞動合同,對崗位收益、發展前景以及將要承擔的競業限制義務進行綜合評估后,再鄭重地在競業協議下簽上你的名字。

注:文中的雅瑟、巖巖都為化名。

參考資料:

[1] 陳興杰.(2023-10-03).《競業限制是否阻礙勞動力自由流動?》.南方周末.https://mp.weixin.qq.com/s/nUpJ-RLPxNS23cTsAzfFvg

[2]中國政府網.(2007-6-29) .《中華人民共和國勞動合同法(2007年6月)》.https://www.gov.cn/jrzg/2007-06/29/content_667720.htm

[3]中華人民共和國人力資源和社會保障部.(2020-11-02).《中華人民共和國勞動合同法(2012年12月修訂)》http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394622.html

[4] 喻術紅,賈唯宇.反思與重構:競業限制協議效力審查規則[J].華南理工大學學報(社會科學版),2023,25(02):93-104.

統籌:賈亞欣

數據:林歆瑤 賈亞欣 楊婧文

可視化:林歆瑤 王帆 楊婧文

采訪:王帆 吳潔

文案:賈亞欣 吳潔

美編:林歆瑤

原標題:《下沉的競業協議,平等地困住打工人》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司