- +1

上海都市化180年·訪談︱牟振宇:地籍資料與城市空間變遷

1843年以后,上海出現了兩種現代土地測繪制度:一種以“道契”為主,主要由領事館和上海道臺掌管,主要負責登記和測量西人永租的華人地產;一種以“地籍”為主,主要由租界的行政機構負責,專門負責租界內所有地產的清丈與地籍測繪,以滿足征收土地稅的需求。這兩種制度為上海保留了一套完整系統的地籍數據,也使上海成為世界上為數不多的幾個保留完整土地數據的城市之一。

上海社會科學院歷史研究所副研究員牟振宇的著作《道契與地籍圖冊:近代上海城市空間形態研究(1843-1943)》以上海道契和地籍圖冊為基礎,以近代上海公共租界和法租界為主要空間范圍,整理了近十萬份近代上海土地資料數據,繪制了大量精細的上海城市專題地圖,包括詳細的地產分布、地價的時空演進、土地分割合并的形態變動等等,試圖復原宗地尺度的城市形態演變過程,探討上海城市空間的百年演進。澎湃新聞近日就相關研究采訪了牟振宇先生。

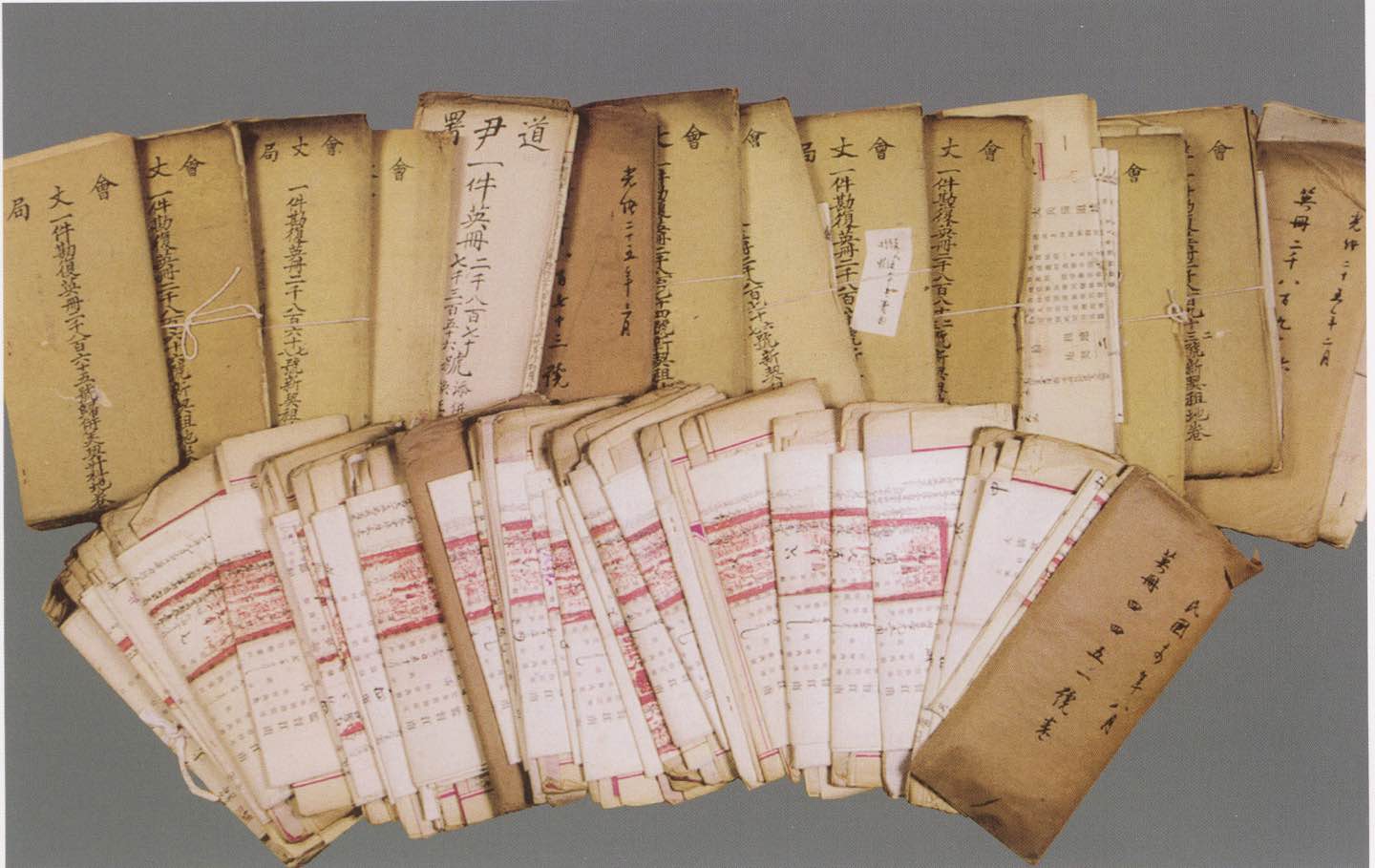

上海道契檔案卷宗

澎湃新聞:上海的地籍資料有何特別之處?您為何選擇道契和地籍圖冊作為主要的研究對象?

牟振宇:地籍是一個國家或地區為了稅收需要而對其所管轄區內的土地進行記錄登記的簿冊和圖集,內容一般包括土地的位置、面積、界址、權屬、價值和用途等信息,有時還涉及土地上的建筑物。自宋代以來,今上海地區就進行過土地丈量工作,編制了魚鱗圖,明清以來又進行了多次的土地測繪,保存有比較完整的魚鱗圖冊資料。

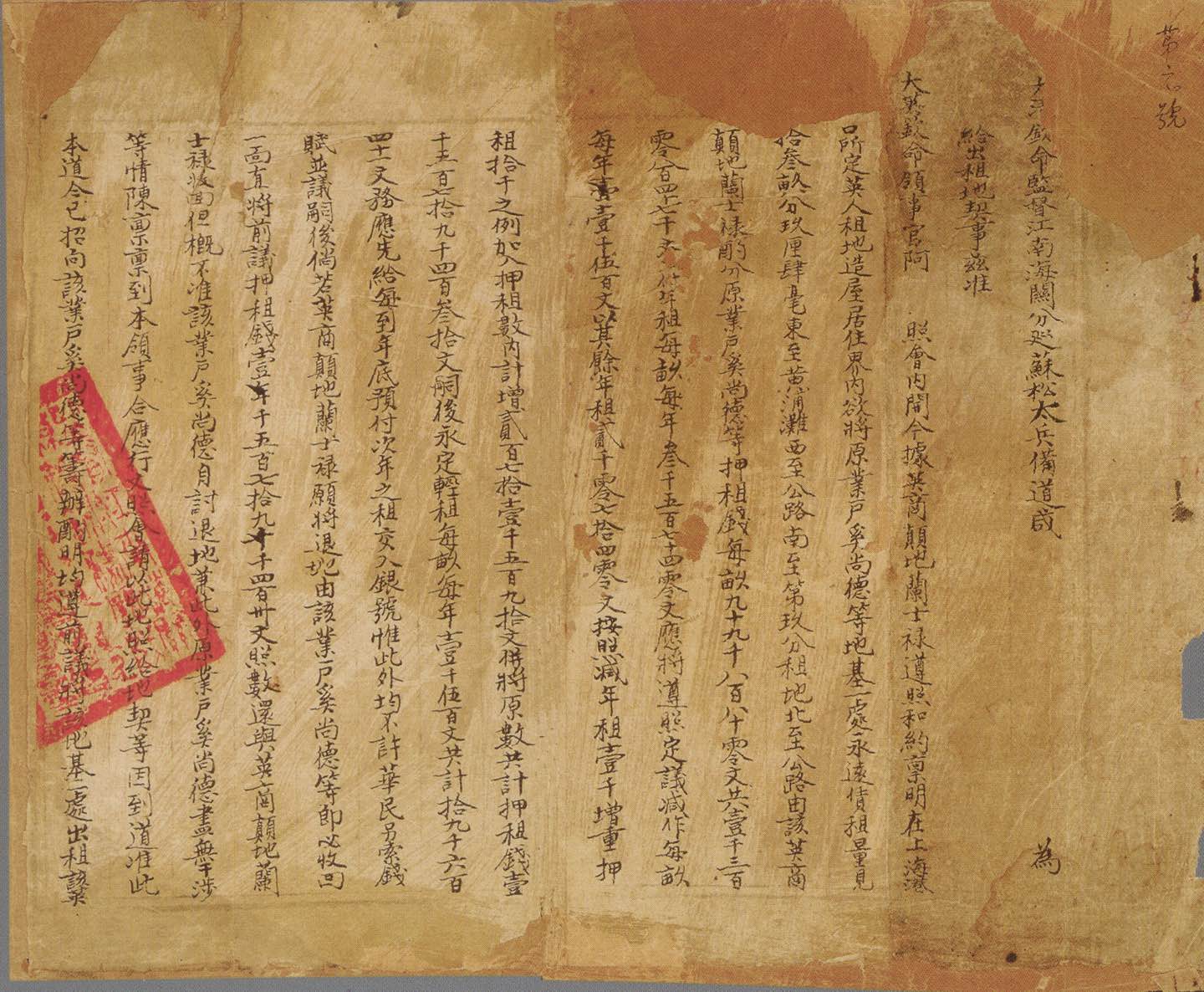

1843年,上海開埠。1845年,中英雙方簽訂了上海《土地章程》,確定了永租制,賦予了外國人租地的權利,并產生了一種由外國領事與上海道臺共同負責、共同簽發的土地憑證,即所謂的“道契”。陳正書先生曾指出,上海道契具有四大特征:第一,時間跨度長,自1843上海開埠至1943年法租界被收回,跨越百年;第二,獨特的地域覆蓋特征;第三,內涵極為豐富;第四所記資料精準、詳實,具有權威性。留存至今的近代上海30余國道契,至少3萬余件。每份道契就是一個小冊子,包括正契和附件。正契,中外雙語兩個版本,均記載土地交易的時間、地點、原業主、永租者、四至邊界、土地面積、土地價格等信息,正契之后,附錄記載有歷次土地交易的信息。附件部分,數量龐大,總數不下十萬份,主要包括立契過程中勘丈、繪圖、審查、批辦等往來文函,土地租賃關系轉移的往來文函以及土地租賃關系中發生土地糾葛的往來文件等,還有其他附加的資料,比如地圖等文件。但長期以來,道契資料深藏于國家或地區圖書館、檔案館,并未公開。直到2005年,上海古籍出版社出版了30卷本《上海道契》,才引起學界的重視,并產生了一系列微觀尺度的城市研究成果,極大拓展了城市史和歷史城市地理研究的深度和廣度。

英冊第1號道契正契(一)

地籍資料是另一套系統的土地資料,可與上海道契互為補充。只是,目前地籍并沒有引起學界足夠的重視。近代上海的地籍資料包括地籍圖和地籍冊兩部分。地籍圖,公共租界工部局采取分區測繪的辦法,分別編繪各區獨立的地籍圖冊;而法租界沒有分區,為一個完整的地籍系統。地籍圖分總圖和分圖。公共租界和法租界的地籍圖內容大致相同,主要包括地塊的邊界、地塊編號等地產信息,以及城市道路、河流、碼頭等信息。地籍冊,與地籍圖相對應,兩租界的地籍冊,除了語言不同外,內容大致一樣,包括地籍號、道契號、地產主、土地面積、土地估價、地產稅等信息。自1869年開始,公共租界工部局每隔四年進行一次地籍測繪;法租界,自1877年開始,也是每隔幾年進行一次地籍測繪,并將地籍測繪的工作延續至1943年法租界被收回之后。所以上海留下了一套完整而系統的地籍資料。

舊上海法租界地籍圖(1926年,第40分圖)。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

我之所以選擇這兩份材料做研究,主要是機緣巧合。我在復旦大學歷史地理研究中心攻讀碩士和博士學位期間,在導師張曉虹先生和滿志敏先生的指導和教誨下研究近代上海法租界的城市化空間過程問題。但基本上是基于道路層面的研究,研究尺度還未深入到地塊層面。地塊是城市空間中最微小的單元。如果把城市比作人的身體,那么地塊就是細胞。相比道路尺度,從地塊出發研究城市空間,優點是顯而易見的,可以直接看到城市發展的細部,理解城市發展的內在原因,自然也是歷史城市地理最前沿的研究了。2005年上海古籍出版社出版了30卷《上海道契》,為這項研究提供了難得條件。當時復旦大學歷史地理研究中心周振鶴先生就指導陳琍博士以英冊道契為資料做了近代上海開埠早期城市景觀變遷的研究。但是,地塊尺度的研究,其缺點是資料浩繁,數量龐巨,整理和分析都需要耗費更多的時間。限于時間,我在攻讀博士期間,放棄了這一宏偉的計劃。博士畢業后,我有幸得到法國著名的上海史專家安克強教授的邀請,從事博士后研究,也就是從那時起,開始系統整理上海道契和地籍資料,至今差不多有十余年的時間了。

澎湃新聞:您的研究將公共租界的情況分中區、北區、西區和東區四部分來介紹,能否從土地形態變動的角度,簡要勾勒這四個區域的發展時間線?

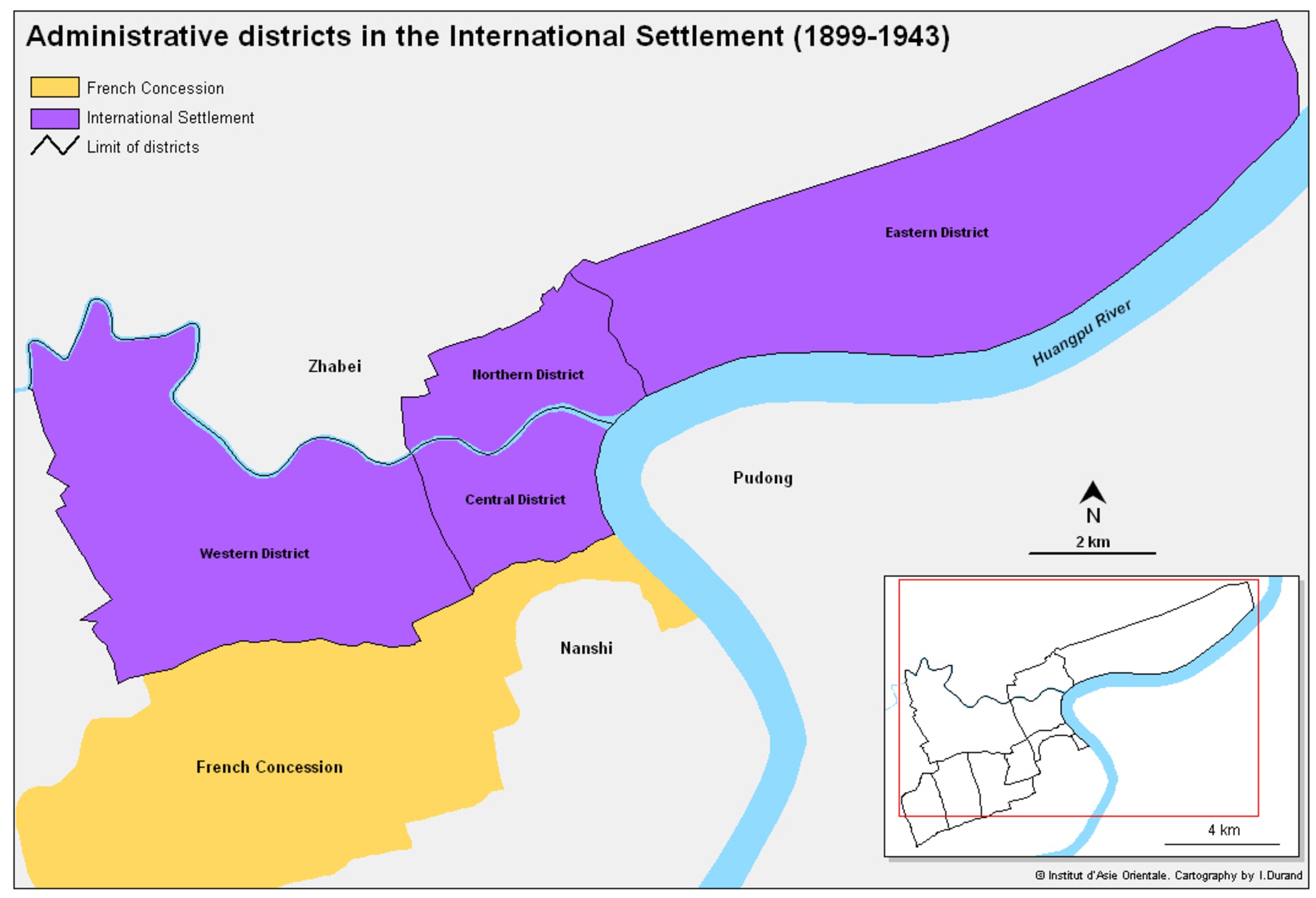

牟振宇:我在《上海道契與地籍圖冊:近代上海城市空間形態研究:1843-1943》一書里,將公共租界分為中區、北區、西區和東區四章內容來介紹,主要是基于地籍圖冊的資料的特點。公共租界在1899年實現擴界后,地域空間空前擴大,所以公共租界將原來的英租界作為中區,新擴的西部為西區,原來的虹口地區,分為北區和東區。每個區有獨立的地籍系統和獨立的地籍圖冊資料。我分四個區分別論述的考慮是,通過整理每個區的長時段的地籍資料,可以發掘這個區的城市發展的特點,特別是土地形態變動的基本規律。

舊上海公共租界分區圖。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

這四個區最初都是農業區,在近百年的發展過程中,都經歷了從農業用地向城市用地轉變的歷史過程。但受區位條件、地理環境和開發先后的影響,四個區存在很明顯的區域差異。中區和北區,是最早開辟為租界區的兩個地區。

中區,即原英租界地區,是公共租界區位條件最好的地區,東臨黃浦江,北靠蘇州河,南鄰法租界,為上海城市的中心區。城市化發展大致經歷了20年的時間,特別是1853年小刀會起義和1861-1864年太平天國運動,大量難民涌入加快了城市化進程,至1866年前后基本實現了由農業用地向城市用地轉變的城市化過程,租界的土地基本上全部為外國人占有。

北區,即原美租界地區,東臨虹口浜、南至蘇州河,區位條件僅次于中區。開發時間略晚于中區。1861-1864年太平天國運動期間,大量難民涌入虹口,大量外國人開始在虹口租地,至1866年虹口地區的人口已達到2萬人,大約有2千畝土地被外國人占有,虹口發展初具規模。但是北區的地理環境更加復雜,北面有一條橫貫東西的河流。北區完成城市化的時間要遠遠晚于中區,大致在1910年左右,才基本上完成了城市化過程。

1899年虹口地區道契冊地的空間分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

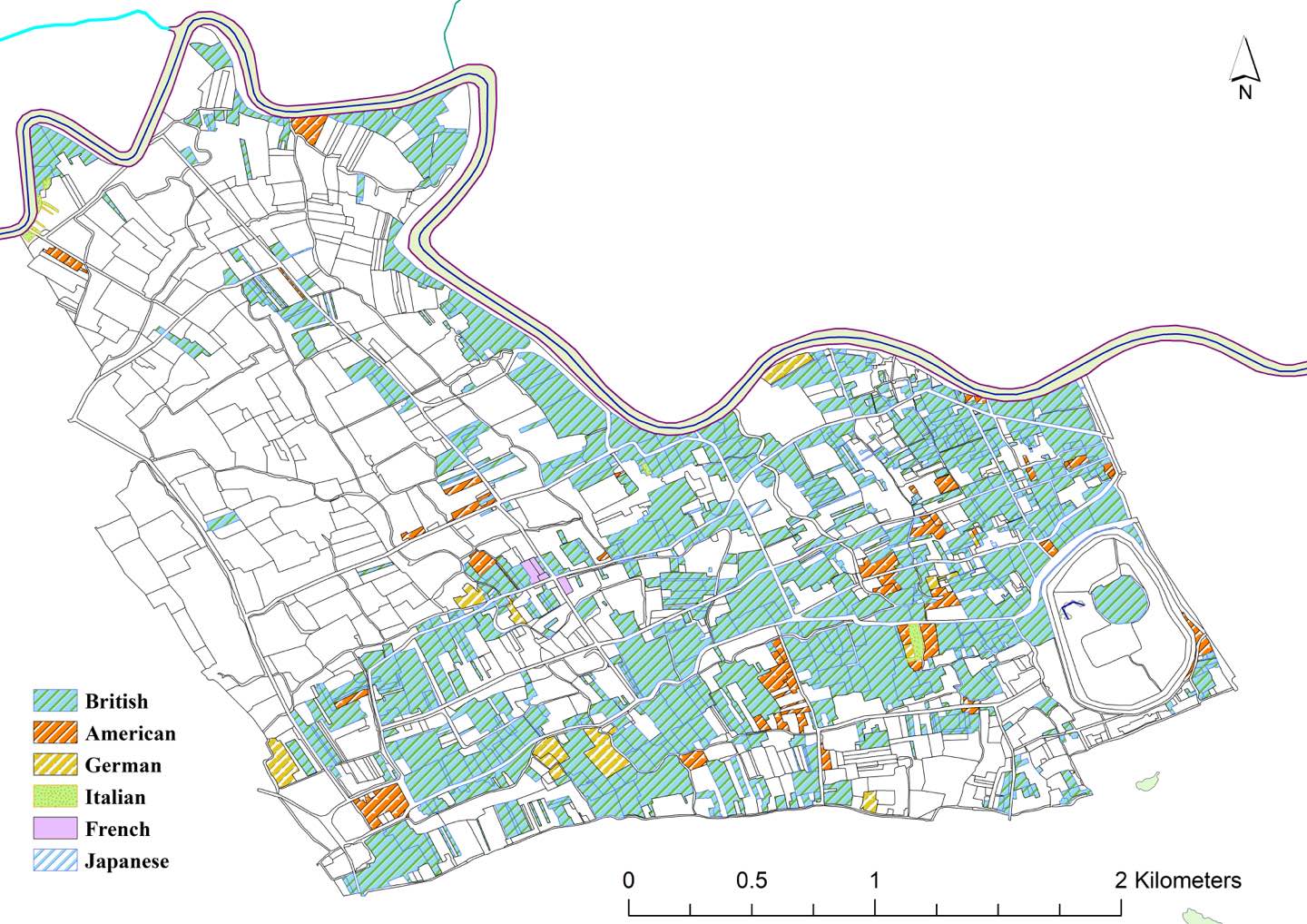

西區,位于英租界以西,北臨蘇州河,南鄰法租界,環境優美,通常被認為是公共租界后花園。在1899年為納入租界范圍之前,已有了越界筑路(新閘路和靜安寺路),以及大量的越界租地,沿路建有西式洋房、別墅等。據1900年工部局調查,約有3172余畝土地被外國人永租。1900年之后,工部局制定了該地區的城市道路規劃,加快了城市化進程。至1911年,約7121畝土地被外國人永租。至1930年左右基本實現了城市化過程。

1900年公共租界西區道契冊地的空間分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

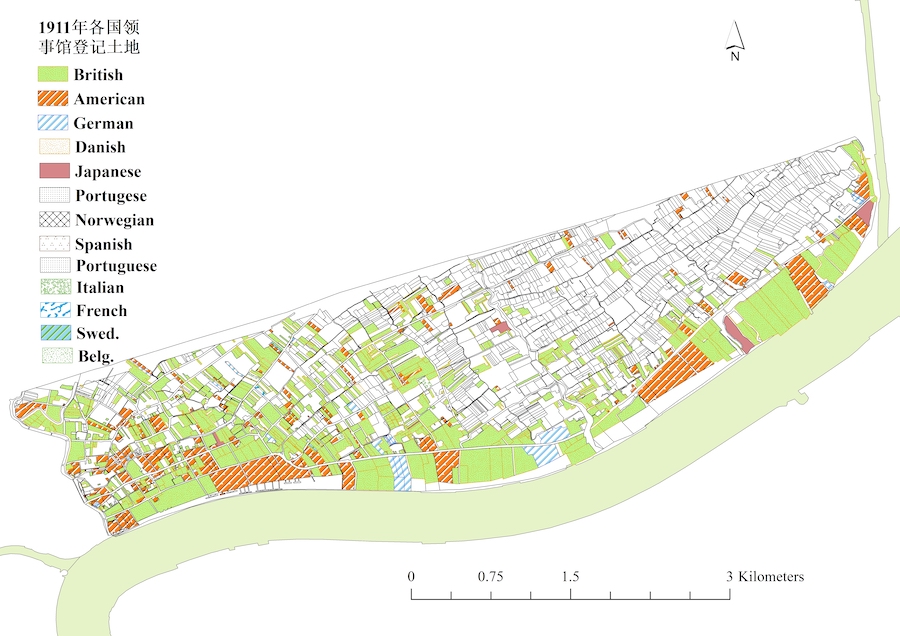

東區,位于虹口浜以東,東至復興島,南鄰黃浦江,是四個區中面積最大的一個區。從交通條件來看,具有航運和港區的區位優勢,但從城市空間布局來看,距離市中心區稍遠。該地區的西部,早在1899年之前已成為原公共租界虹口區的組成部分。而東部地區,靠近黃浦江的濱水地帶,大部分土地被外國人永租。因此在1899年擴界時,該地區已有4165畝土地被外國人永租。但由于該地區面積較大,且偏離市中心,城市化進程較慢,地價增長較為緩慢。至1930年左右,約有9857畝土地被永租,大部分土地納入城市用地,這個地區完成城市化大致在1937年抗戰之前,成為四個區中城市化最晚的一個地區。

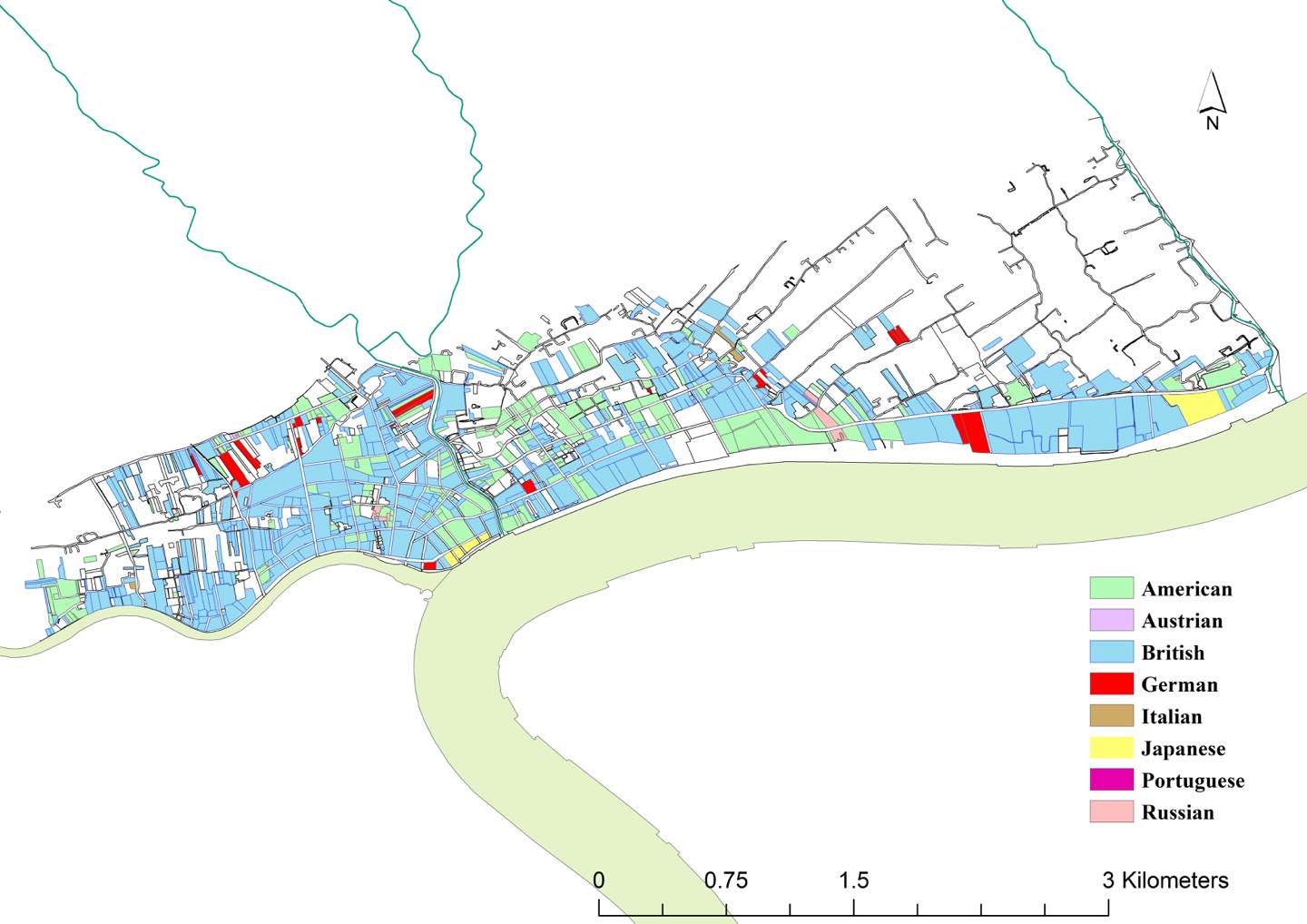

1911年公共租界東區各國道契冊地的空間分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

澎湃新聞:歷史上的法租界與公共租界相比,在土地占有體系和街道形成方面有怎樣的差異?

牟振宇:法租界在土地占有體系和街道形成方面與公共租界不同,主要是因為法租界是經過三次擴界逐步實現的完整的區域,并且,公董局先后出臺了較為統一的城市道路規劃,有比較系統的市政法規,地籍系統也是統一的,并且在立法執法方面,比公共租界更徹底。在土地占有體系方面,公共租界主要以房地產商、銀行機構為主,而法租界中除了房地產商和銀行機構外,宗教團體和機構占有的土地明顯多于公共租界。另外,留作市政公用的土地,也明顯多于公共租界,這些土地主要用作花園或市政建設。在街道形成方面,公共租界是先洋商租地,先私人開發,后規劃,執行情況阻力很大,造成城市空間無序發展。而法租界最初也是這樣的過程,1900年之后,法租界吸取了教訓,先后出臺了道路規劃、建筑規劃等城市規劃的文件,甚至把擬擴界的區域,也做了規劃,所以街道形態比較規則,并且在建筑類型控制方面,效果較好。

1925年法租界城市道路分布圖。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

澎湃新聞:您復原了城市化之前的河道、橋梁、墳墓、村鎮等的分布情況,這項工作的意義是什么?鄉村景觀對城市空間有影響嗎?道契和地籍資料能為我們提供哪些關于城鄉變化的細節?

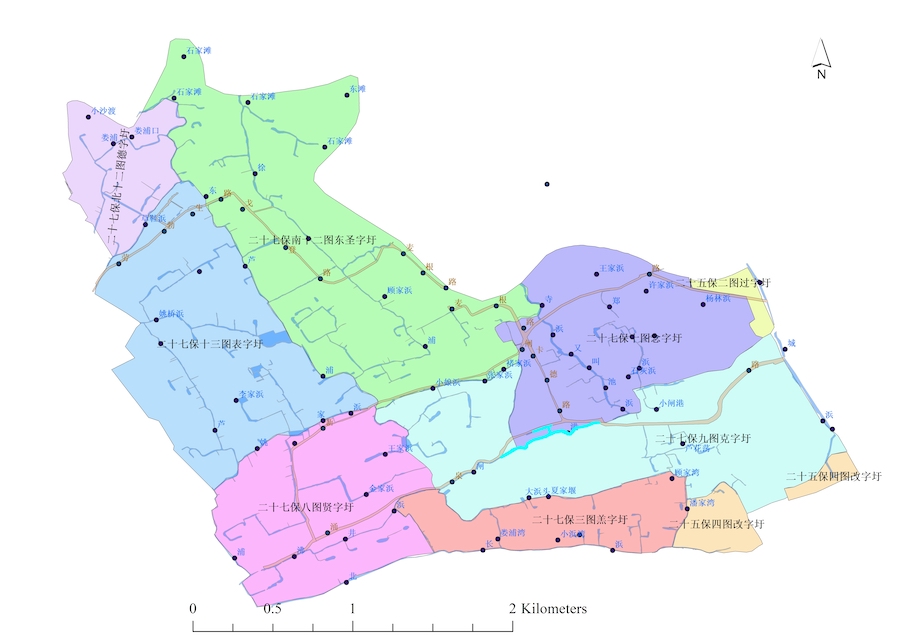

牟振宇:利用道契資料和地籍資料復原城市化之前的鄉村景觀是我做的一項重要工作,這也是歷史城市地理學的一項重要任務。早在二十世紀五十年代,中國歷史城市地理學的開拓者侯仁之先生在《中國沿革地理課程商榷》提出,只有“復原”各個不同歷史時期的地理面貌,“使今日的地理情況還它原來面目”,才能解決城市起源、城市性質及其演變發展等諸多問題。美國著名的城市學家科斯托夫說的更具體:“城市形態常常受制于鄉村的土地分割系統”,“鄉村已有的土地區劃常常影響到以后城市的布局,并決定了城市發展的形態”。因此,復原城市化之前的鄉村景觀是研究城市化之前必須要做的一項工作,沒有這項工作就很難理解城市空間的形成過程和內在驅動機制。但是依靠一般的歷史文獻是很難做這項工作的,因為沒有這么詳細的記載。科斯托夫指出,“這一項研究之所以困難重重,是因為即使不是完全不可能,但的確很難通過實地考查或翻閱文字檔案來重建城市最初的景觀。”我的這項研究主要受益于上海道契和地籍資料豐富的記載。上海道契里記載了關于鄉村景觀的內容,比如河流、橋梁、墳墓、鄉村、聚落、市鎮等內容,另外地籍圖里也有非常細小河流、道路、池塘等的描繪,還有一些村落的信息等等,這些信息是一般文獻找不到的,這就為我們復原工作提供了資料條件。

舊上海公共租界西區圖保圩、鄉村、聚落的空間分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

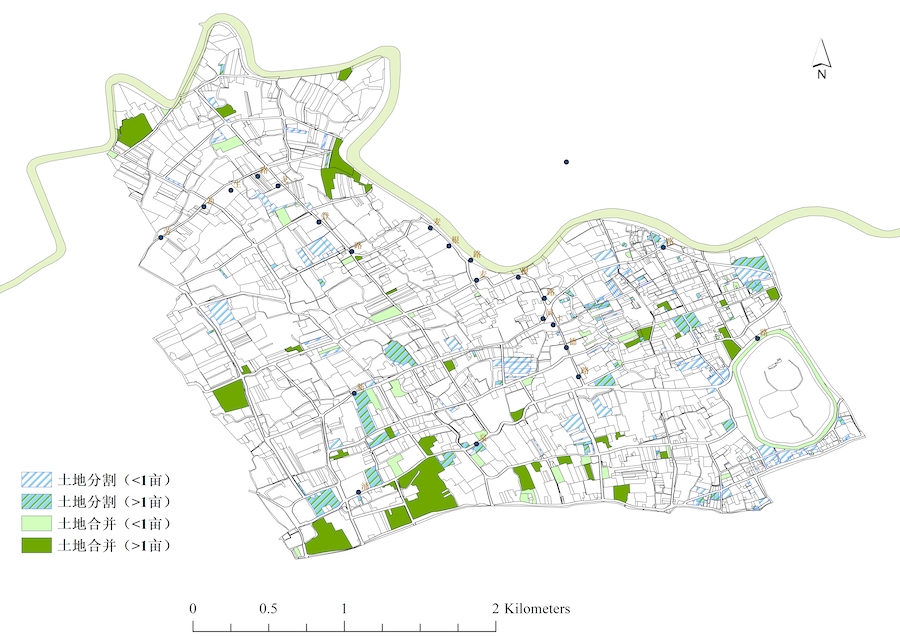

澎湃新聞:您將土地空間形態分為分割與合并兩種方式,能否具體談談這兩種方式是怎樣影響上海都市化進程的?

牟振宇:任何城市的發展都是在土地劃分過程中以地塊分割、合并、土地產權轉移、土地利用方式轉變等形式來實現的。土地的空間形態不僅決定著城市形態的空間特征,而且對于城市功能分區,乃至城市的性質起著決定性影響和作用。近代上海的城市發展也是如此。上海城市化之前的土地空間形態是沿河分布,為典型的江南圩田空間形態,受橫塘縱浦的河網體系制約。每塊土地的面積實際上并不大。我們翻閱上海道契,就會發現每一份地產的面積比較大,少則幾畝,多則上百畝,比如英國領事館永租的那塊土地,位于蘇州河口,面積為126余畝,這顯然不是一個華人業主的土地,而是包含了多個華人的地產。從上海道契的記載來看,早期外國人租地,通常是一次性購買多個華人業主的地產。或言之,早期洋商永租華人的地產,從形式上看有點“圈地”的性質。那么土地空間形態就表現為“合并”。圈地之后,洋商并不急于開發,而是等待時機,一旦筑路,就會人為提高地價,再以高價轉售土地,從中盈利。通常地產商是將自己的土地分割出部分進行銷售,而留出一部分為自己使用。那么土地空間形態就是“分割”。從歷史發展來看,“合并華人地產”在前,“分割銷售土地”在后。但也不是絕對的,有時候出于土地利用的需要,或者“合并”,或者“分割”,均根據需要而定。這種模式對近代上海城市化的影響是巨大的:首先加快了城市化進程。橫塘縱浦的江南圩田,相對于北方的平原地區而言,并不適合城市開發。而洋商一旦“圈地”,原來沿河分布的不適宜開發的小塊土地,就變成一塊大面積的土地,而土地內的河流或池塘,也就很容易處理,整塊土地就適合城市開發了,比如建造里弄小區或者商業廣場等。另外,永租土地的大地產商也會通過各種方式促使工部局筑路,從而加快了開發的進程。其次是,土地合并與分割的空間形態變化,也會造成上海土地價格的快速增長。因為洋商一旦占有大面積土地后,就會壟斷土地市場的價格。這也造成了上海城區的土地越來越貴,土地利用越來越緊張,最終造成上海高房租、高房價,導致“上海居,大不易”,大量蝸居和貧民區的出現。

1907—1911年間公共租界西區土地空間形態演變。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

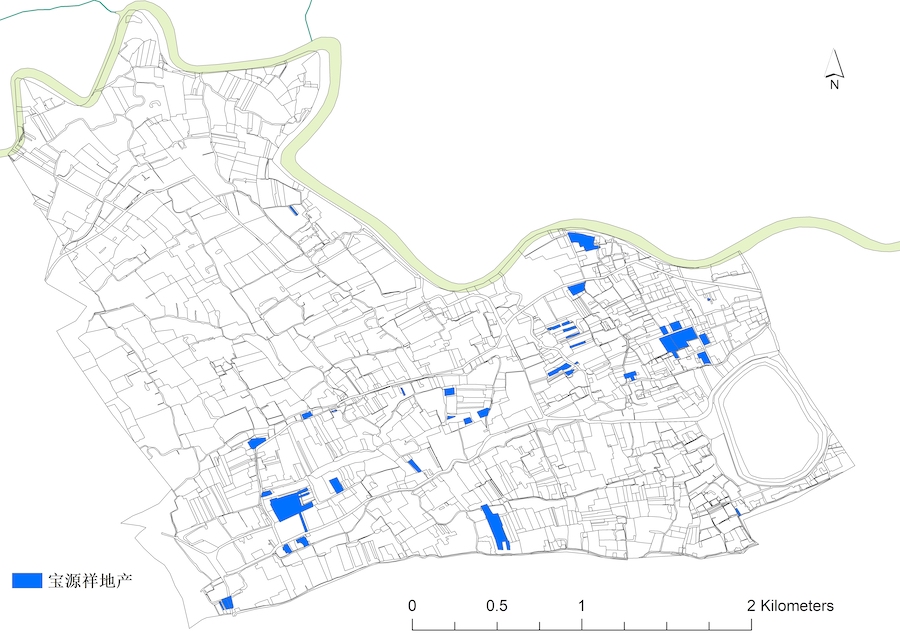

以靜安寺周邊地區為例。同治年間,這里因寺發展為市。1860-1863年太平天國攻打上海期間,這里修筑了連接靜安寺與租界的靜安寺路。不少洋商開始沿靜安寺路租地,當時這里地價還較低,據徐潤回憶,“每畝不過數十元”。自1855起,已有不少西人在此“越界”租地,至1861年,可定位的道契冊地近50處。太平天國運動期間,洋商租地數量進一步增多。至1871年,靜安寺路及周邊地區道契數達114份,共1556余畝土地,涉及56個洋商。除了洋商,華人地產主也加入到租地行列,比如民族企業家徐潤,以寶源祥名義在靜安寺路、新閘路及周邊購買了約136份道契共693畝土地,其中在靜安寺及周圍地區購地超百畝。又如,大地產商哈同,先后在這里購買了260畝的土地,共計11份道契。就這樣,靜安寺周邊、靜安寺路及周邊的地區,幾乎全被商人“圈”占。土地被永租或購置后,這里的地價慢慢開始上漲。至1900年前后,地價上漲至1000兩左右。這些早期被“圈占”的土地,后來全部賣給開發的地產商了。比如徐潤購買的地產,都賣給了通和行、瑪禮孫、新瑞和等當時上海的大房地產商,用于再次開發,建造了里弄住宅或留作他用。就這樣,靜安寺昔日寧靜優美的田園風光,逐步被車水馬龍、房屋林立的城市景觀取代。

徐潤“寶源祥公司”在公共租界西區的地產分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

澎湃新聞:您的研究中提到晚清有兩大道契申領高峰期,能談談這兩個時期土地交易活躍的原因嗎?在“千載難逢的房地產契機”中,在上海瘋狂購地的地產主身份各異,能否請您稍作介紹?您認為,在土地交易和城市空間形態的演變中,業主、房地產商和政府各自扮演怎樣的角色?

牟振宇:晚清有兩次土地交易的高峰期,一次發生在1861-1864年間,一次發生在1895-1905年間,前者發生的原因主要是由于太平天國運動期間,大批難民涌入上海,催生了房地產市場的畸形繁榮。后者發生的原因較為復雜,主要是與西方帝國主義加大了對中國的資本輸出有關。

第一次土地交易高峰,據當時文獻描述,“有錢的商人把他們的資金都投在造房子上,沒有錢的人借錢造房子,職員、買辦、郵差、傭人,所有的人都投入這個投機事業里去,并且都從中賺了錢”。據我初步統計,1860-1864年,從事土地交易的洋商應不少于400人。購地者身份各異,包括洋商、商人、職員、證券經紀人、工程師、鐘表匠、醫生、旅館經營者、拍賣商、領航員、海關職員、工部局職員、修船商、檢查員、司令官、報刊編輯、教會傳教士等等。我最近做了一項個案——漢璧禮。眾所周知他是近代上海一個非常有名的教育家和慈善家。但很少有人知道他還是一個名副其實的大房地產商。1861-1863年,漢璧禮在英租界和虹口地區大量購置土地。據1864年英國領事館土地冊,漢璧禮永租土地總數達70份道契,總計444余畝土地。購買土地后,漢璧禮并未急于出售,然后利用這些土地,建造了大量里弄房屋,通過出租發了大財。另外,巡捕、工部局總董、副領事等,不管其官員的身份,均參與了土地交易,比如西班牙領事羅理路(Loureiro,P),因土地買賣發了橫財,至1864年擁有85余畝土地。

第二次土地交易高峰,西方帝國主義加大了對中國的投資力度,主要表現在兩個租界在1899年前后進行了一次較大規模的擴展。租界擴展立即刺激了洋商在租界購置土地的熱潮,并催生了新的土地市場。這一時期購買土地的人的身份,與第一次并不相同,主要是以老牌房地產商比如沙遜、怡和洋行等,亦或新興房地產公司或房地產商,比如上海業廣地產公司、愛爾德、通和行、哈同、雷士德等,成為當時上海土地交易的主力。值得注意的是,這一時期出現了一種特殊的土地交易群體—律師行,比如高易行、哈華托等,其購買土地的數量,足以與大地產商相抗衡。如何理解這一現象?實際上,律師行購買土地后,并不像上海業廣地產公司那樣進行土地開發,比如建造里弄等。律師行有一項重要的業務,就是掛號道契,因為按照土地章程,華人是不能直接購買道契冊地的,只能通過洋商的名義購買。因此產生了掛號道契,即名義上是外國人,而實際購地的是華人。掛號道契開始的時間比較早,但真正繁榮主要發生在1890年以后,也就是說,在第二次土地交易高峰期間。這也進一步說明,第二次土地交易高峰,有更多的華人地產商加入到土地交易過程中,并成為一支不可小覷的力量。

在土地交易過程中,涉及華人土地業主、房地產商和租界當局等多個利益群體,其中華人地產主是最弱勢的群體,特別在戰爭期間外國人通過地保或地痞流氓采取以低價強買的現象非常普遍。另外,由于華人地產主和外國地產商之間的交易,均通過地保簽章之后才能生效,在常見的土地糾紛案件中,通常是洋商勾結地保,以低價強買華人土地,使華人的利益受損。除了地保外,還有一個群體值得注意,以往學界關注不多,那就是地販,所謂地販就是專門倒賣土地的商人。地販從華人業主低價購買土地,然后再轉賣給洋商,通過地價差盈利。據杜恂誠先生研究,徐潤創辦的寶源祥和潘源昌,就是一個徹頭徹尾的地販,專門給西方地產公司服務。我也做過統計,這兩個公司曾為20多家外國房地產公司或房地產商購置過土地,其中以通和行、瑪禮孫、有恒行、新瑞和最多,僅通和行就有400多畝土地,瑪禮孫也有390余畝,有恒行,有103畝,是通過徐潤永租的。為什么為外國人服務,主要是有利可圖。除了地價差,也就是高于原購買華人地價賣給洋商外,還需要外國房地產支付給一筆不小的手續費。可見地販的盈利空間非常大。至于房地產商與租界當局之間的關系,則非常微妙,因為工部局董事會的主要成員就是大地產主,或大商人,或大公司的大班。另外工部局本身就是為租界內的地產主服務,具體說是有地產或有財產的業主服務。顯然工部局在土地交易扮演著推手的角色,主要維護在滬外國地產商的利益。

澎湃新聞:您對法租界及公共租界不同區域的地價做了橫向、縱向的比較,并繪制了詳細的地價空間分布圖。影響地價的因素有哪些?地價的時空演變有哪些特征與規律?

牟振宇:對的。因為地價是道契和地籍資料中一項非常重要的內容。需要注意的是,道契里的地價和地籍里的地價并不相同,道契里的地價是土地交易時的市場價格,地籍冊里的地價,是由土地評估師按照一定的標準人為確定的土地價格,是基準價,略低于市場價。無論是市場價,還是基準價,都是研究上海地價空間非常珍貴的一手資料。我在這本書里根據這些地價資料,繪制了若干的地價分布圖,并初步分析了地價時空演變的特點和規律。

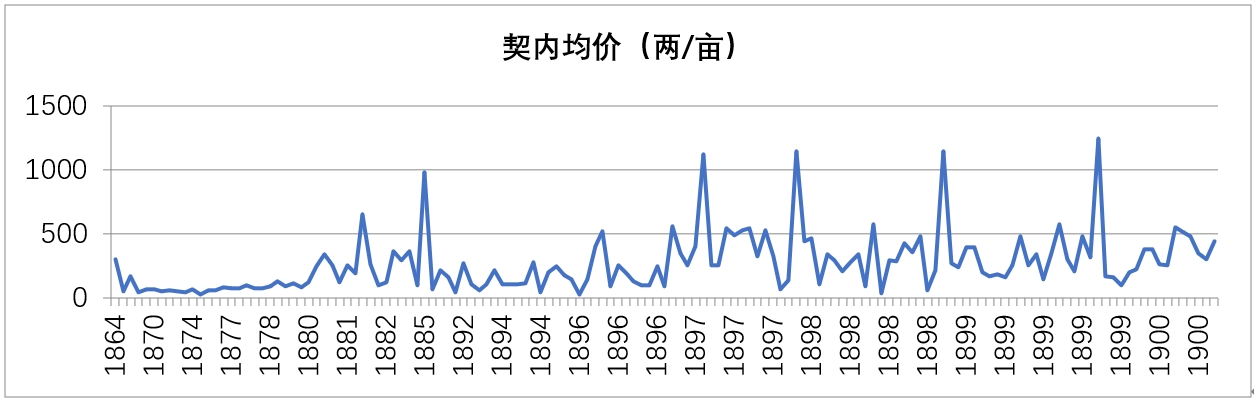

1864—1900年公共租界西區道契冊地契內均價趨向圖

時間序列上講,兩租界的地價總體上呈上升的趨勢,但并非直線式上升,而是呈波浪形有升有降。具體而言,上海近百年的地價呈“三起三落”的上下波動特征: 1861-1864年,太平軍進攻上海期間大量難民涌入,房地產市場火爆,地價增長迅猛,可視為第一個上漲期,但緊接著就是一個低谷期,1864年太平天國運動結束后,大量難民返鄉,土地市場立即陷入低谷,加上1866年爆發金融危機,雪上加霜,使土地市場一蹶不振。之后經歷很長的平穩期之后,1895-1907年,租界大規模擴展,土地市場再次繁榮,成為地價上漲的第二個時期。但是緊接著在1910-1911年間,上海爆發了橡皮股票風潮,之后又逢一戰爆發,房地產市場再次陷入低谷。然后到1925-1932年,上海再次開始步入經濟繁榮期,特別是國民政府成立后政局穩定,經濟發達,西方稱該時期為“黃金時代”,也是上海地價的第三個上漲期。但緊接著1934-1945年間,白銀風潮、抗日戰爭使上海地產交易再次陷入低谷。近代上海百年的地價增長就這樣呈現有漲有落的周期性變化規律。

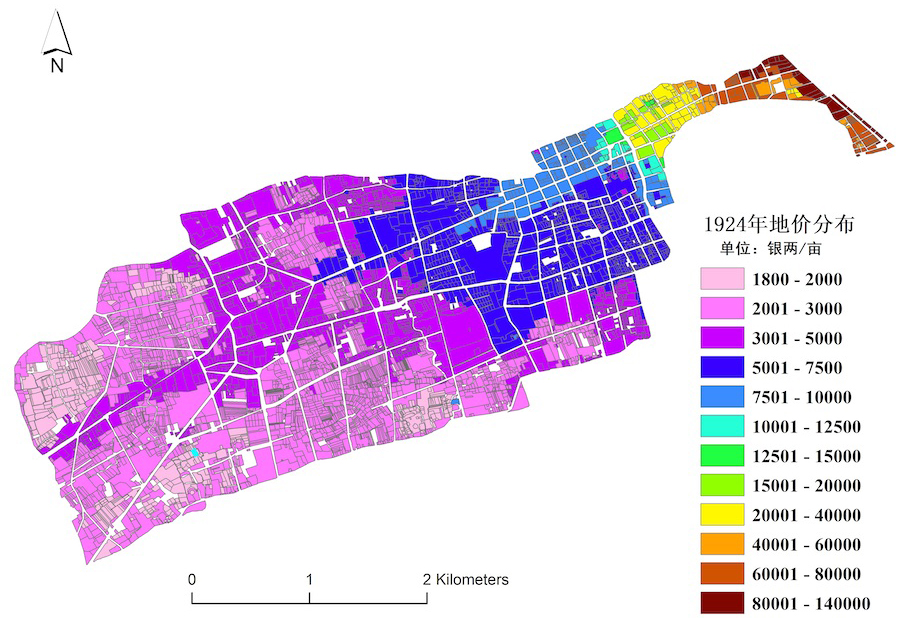

空間序列上,總體上呈現以外灘(南京路與外灘交匯點)為中心的圈層結構,距離中心點越近地價越高,反之亦然。市中心與郊區地價差異懸殊。對每個區而言,呈扇形結構,南京路、霞飛路(今淮海中路)、四川北路等各區中心干道為扇骨,也是地價高值區。高地價沿著城市主干道、次干道,由市中心向城市郊區擴展,距離市區越近,地價越高,反之,距離越遠就越低。

1924年上海法租界地價的空間分布。圖片來自牟振宇著《道契與地籍圖冊》一書。

至于影響地價的因素很多,既有政治、經濟、社會的,也有環境、區位和交通的,非常復雜。但總體來說,對上海地價影響較大的因素,一是人口,特別是戰爭期間,大量人口的短時間激增,往往會促成地價迅猛上漲。二是經濟,通常金融危機或經濟危機,往往會對地價產生巨大影響,因為一旦發生危機,往往會引發連鎖反應,特別是金融危機,往往會對房地產業造成致命的打擊,因為大部分土地是通過銀行貸款購買的。三是戰爭,除了戰爭會帶來人口紅利外,大部分戰爭會導致土地市場被推到低谷,主要是戰爭造成了不穩定、不安全性因素增加,也就是投資風險增大。后續我會推出關于土地價格的系列研究成果。

牟振宇著《道契與地籍圖冊:近代上海城市空間形態研究(1843-1943)》,上海人民出版社2022年

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司