- +1

宇宙的一寸余暉 | “宇宙電影——第14屆上海雙年展”

“七月流火,九月授衣”,早在幾千年以前的上古時代,人們已經在仰望星空了。

那時先祖們站在中華大地向宇宙的星空看去,全天空最閃耀的一等星就是心宿二,它被稱為大火星。到了七月,心宿二的位置由中天逐漸西降,即所謂的“七月流火”。

去上海當代藝術博物館看一場超長的專題電影,意外的發現在上海雙年展《宇宙電影》里,作為觀眾的自由度大得多:可以每一層樓、每一間放映室的漫游,還可以在三樓看江水,一樓喝咖啡,給自己充好電了再繼續。

作為科幻迷的我,十分欣賞這次雙年展的主題。是宇宙哎!宇宙!

在1969年返回地球的宇航員邁克爾·柯林斯曾經說過這么一段話:

“如果世界各國的政要都能進入太空領略全景效應,那么世界上的絕大部分矛盾都將不復存在——因為在進入太空后,對局部地區的歸屬感會消失,而自身的格局也會上升到全人類乃至整個地球。”

于是在1987年,太空題材作家弗蘭克·懷特首次提出總觀效應(Overview Effect),并定義為“從太空回看地球時體驗到的深刻反應。”

也就是當你從太空或月球表面看地球時,你的認知會有所轉變:

“從這樣的角度觀察熟悉的家園及城市時,總會產生譬如‘世界之大而人類紛爭之渺小的感慨”。

“總觀效應的力量在于以全新的方式體驗人類自身的存在”。

——這相當于一個人類在太空中開啟了上帝視角。

好在今天,我們想感受“總觀效應”,不離開地球也能實現。

比如,看一場電影,不論是《流浪地球》《2001太空漫游》還是各種科幻影視劇……,

在這里,我們從太空回望地球,我們從地球看向深空。

同樣的,走在上海當代藝術博物館里,作品只是作品。你從這一件走到下一件。

故事連著故事,思想挨著思想。這中間沒有縫隙,地圖上的邊界線在這里消失。

在這里,人類書寫了一點文明的答案,我們可以去看看。

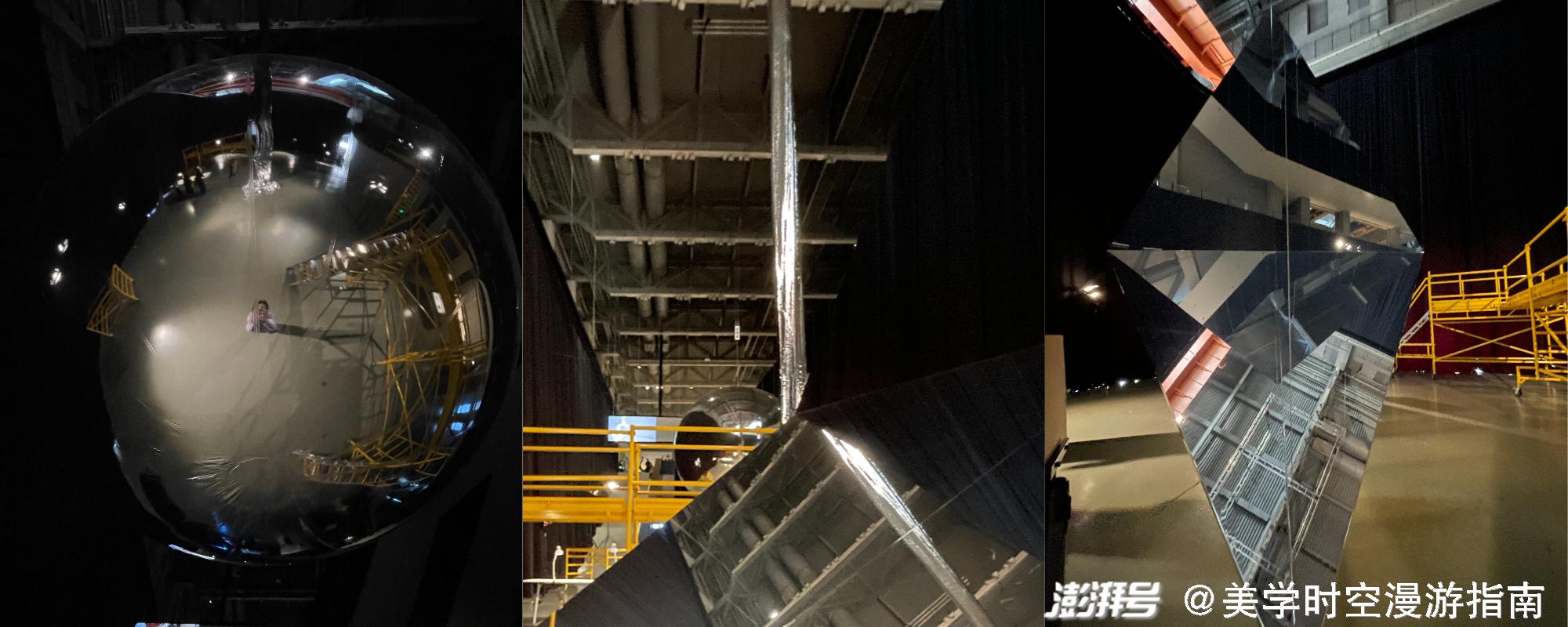

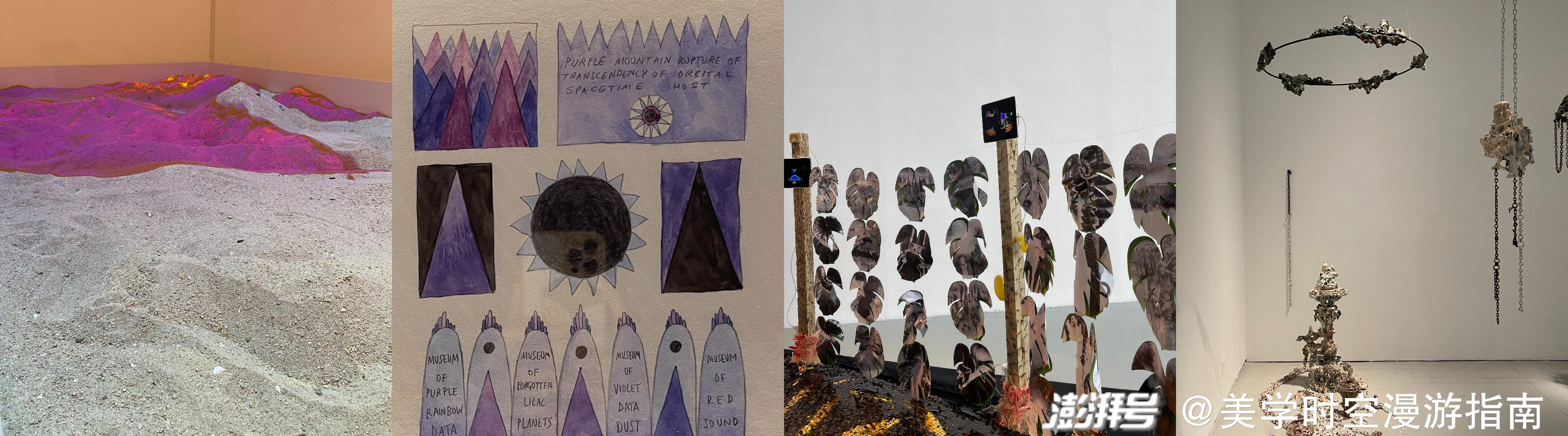

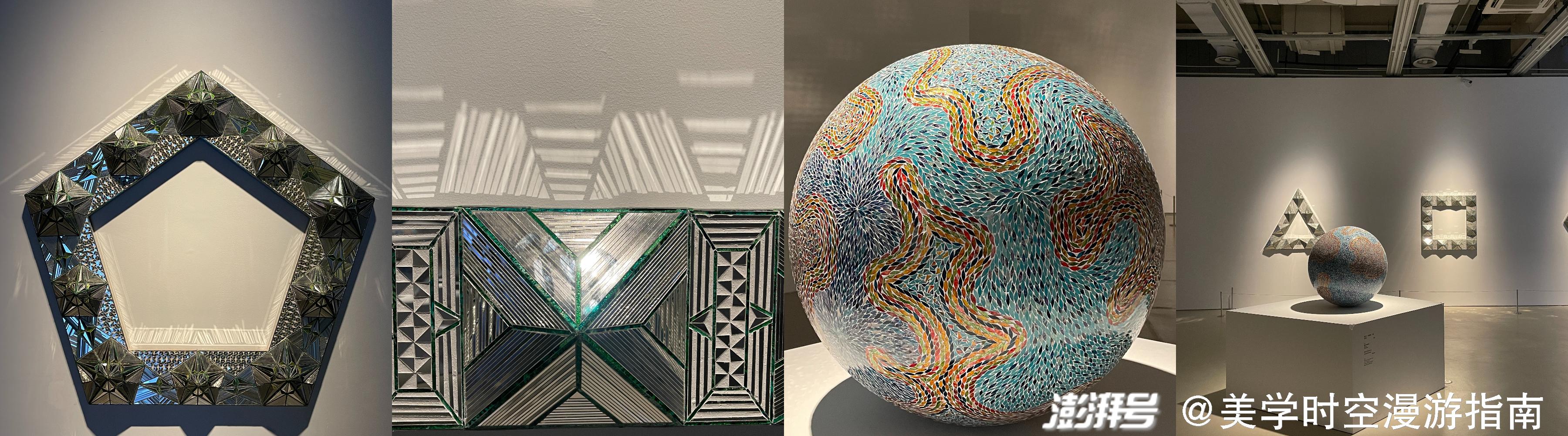

進入展廳最搶眼的一組作品就是:

《非功能性衛星原型》直徑4.8米的球體、

《軌道反射器(比例模型)》就是那個30米高的長條聚酯薄膜、

《軌道反射器(三角形變體)(比例模型)》

特雷弗·帕格倫的作品要求我們用全新的視角看待周遭世界。

無論是通過圖像、雕塑、新聞調查、寫作還是工程學,他的創作都挑戰了構建我們經驗的敘事并提出了替代性解讀。這三件反光雕塑是衛星的原型。

當它們被發射到運行軌道后,反光的表面能夠捕捉太陽光線,追蹤日出前和日落后劃過地球上空的陽光軌跡。它們以其不朽的形式和脆弱的材料,向人們展示了航空工程在脫離商業和軍事利益后可能實現的其它意圖。

這些美輪美奐的物件既是科幻小說中的奇想,又是頂尖的工程成就。在這里,太空與其說是待征服的邊疆、待開采的礦源,或是待爭奪的戰略優勢,不如說是一處承載了想象、靈感和創造力的場域。這組展品讓我們想起仰望夜空時所看到的奇觀,也讓我們思考置身其中的位置。(此段引用官方說明)

第二個就是很經典的視頻啦,先從地球地表的人類大小到已知宇宙范圍,再返回到人體的細胞到原子粒度,是可以躺下來看的電影,第一次看的話,會感覺奇妙又有點沉迷。

宏大與渺小之間,有地球和人類。

總會讓人想起卡爾薩根這段話:“你所愛的每一個人,你認識的每一個人,你聽說過的每一個人,曾經存在過的每一個人,都在它上面度過他們的一生。我們的歡樂與痛苦聚集在一起,數以千計的自以為是的宗教、意識形態和經濟學說,所有的獵人與強盜、英雄與懦夫、文明的締造者與毀滅者、國王與農夫、年輕的情侶、母親與父親、滿懷希望的孩子、發明家和探險家、德高望重的教師、腐敗的政客、超級明星、最高領袖、人類歷史上的每一個圣人與罪犯,都住在這里——————一粒懸浮在陽光中的微塵......”出自《暗淡藍點》

暗淡藍點,1990年2月14日,旅行者1號拍攝的地球的照片

照片上面,只占0.15個像素的淡藍色小點就是我們所生活的地球,這是旅行者一號探測器在距離我們67億公里外所拍攝的。

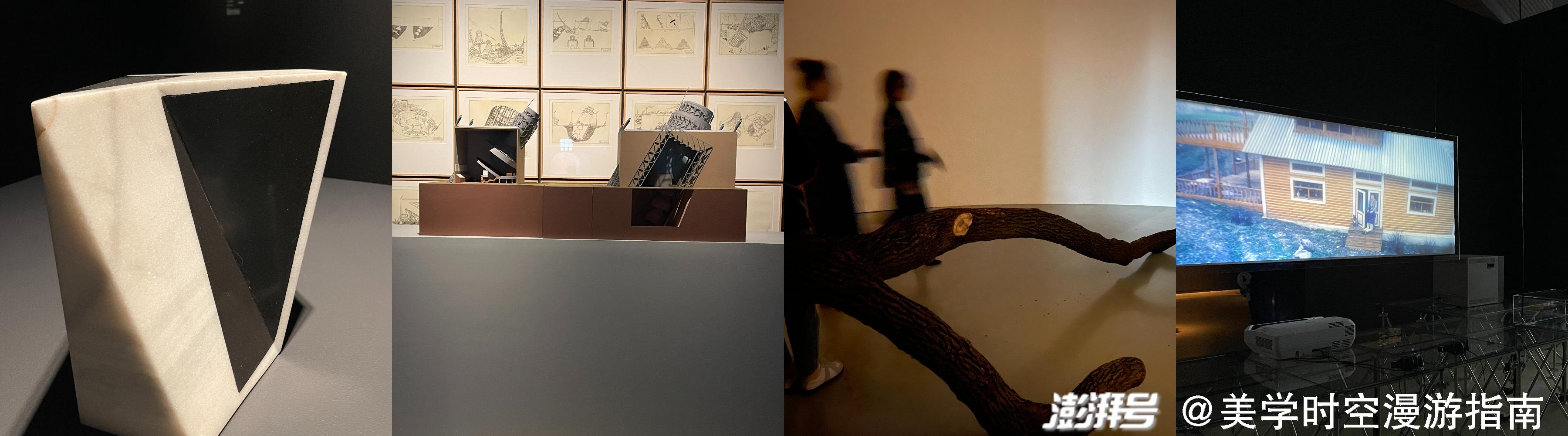

這次雙年展的作品,實在太多了,有的很有趣,有的則像命題作文,有的一如即往的不知所云。

指尖飛翔的蝴蝶使我們開始對星空渴望

每個人都可以有自己的宇宙電影,這很上海

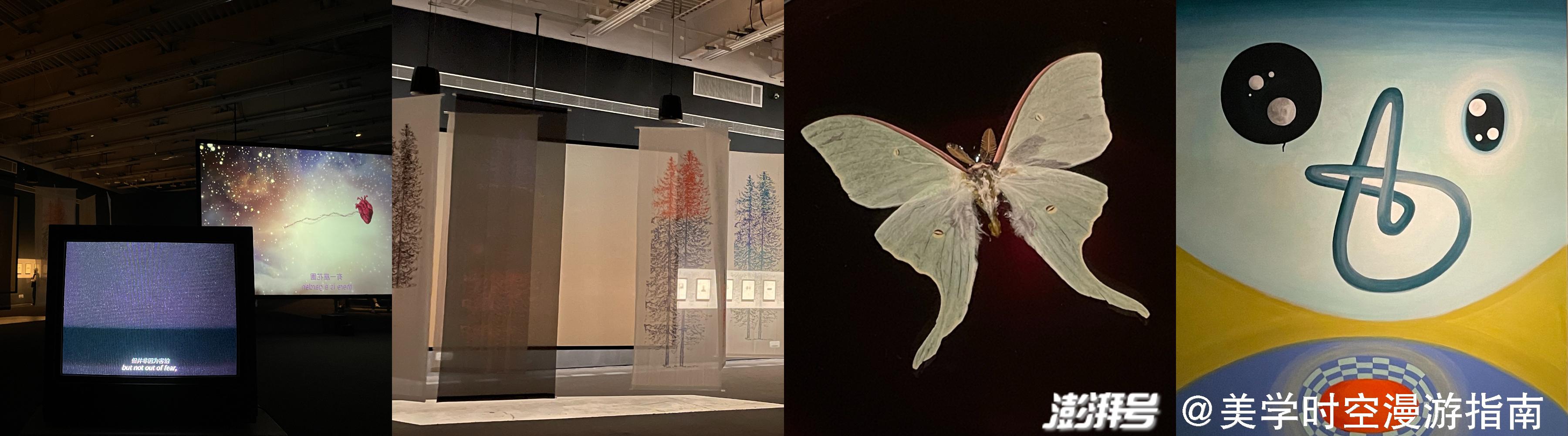

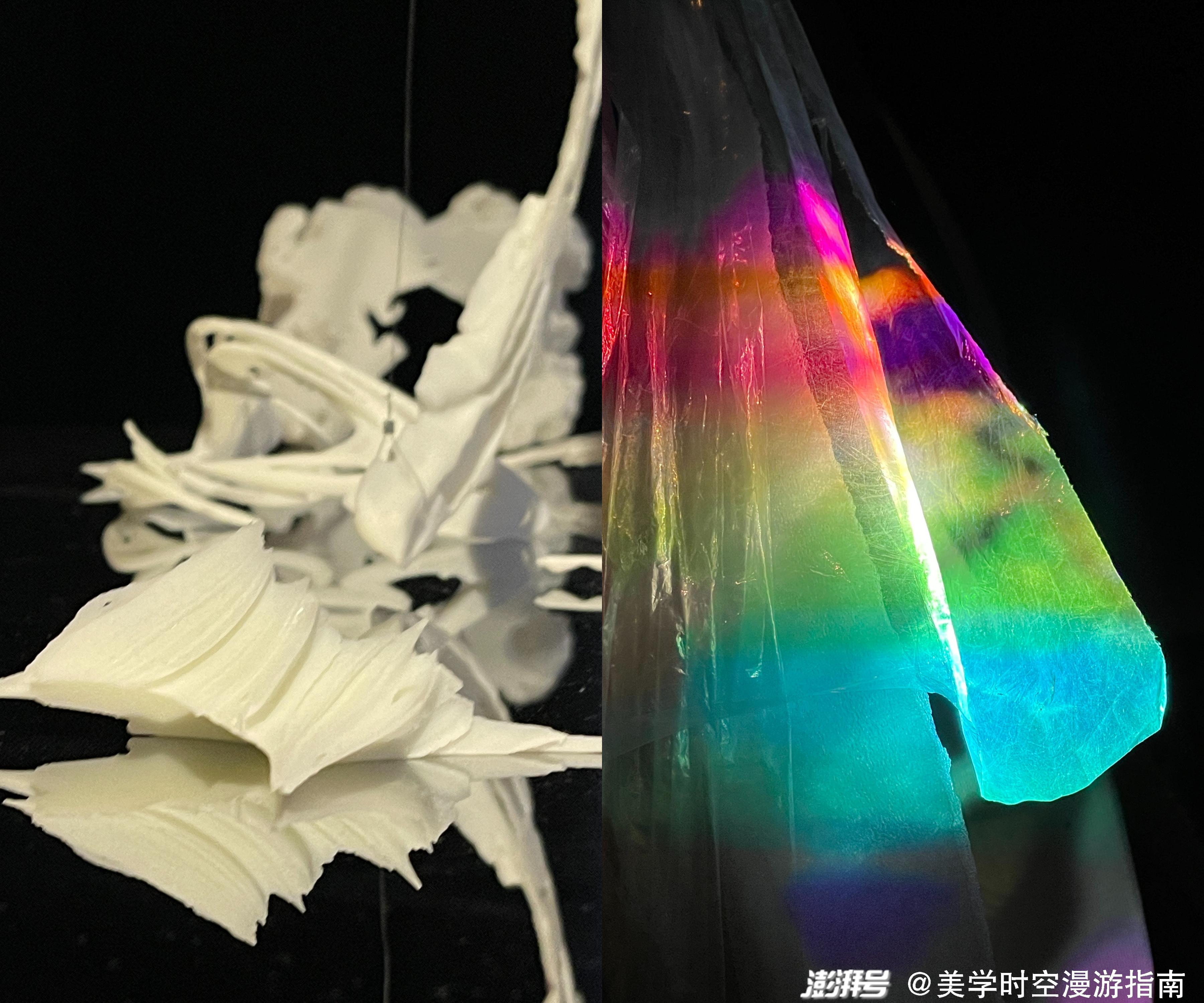

河口龍夫作品:左1,2

半個世紀以來,河口龍夫一直致力于“關系”這一主題的創作。

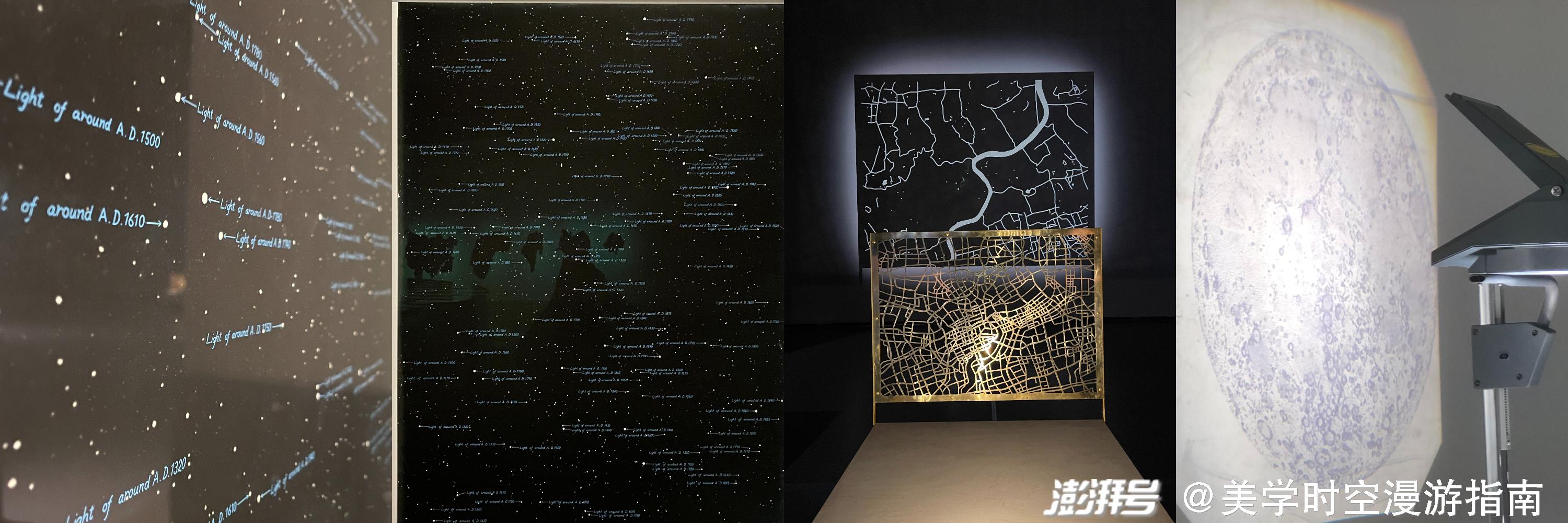

他將幾乎存在于所有現象中的關系加以視覺化再現:光明與黑暗、個體與社會、深遠的歷史過往和當下的此時此刻。在“宇宙—珀爾修斯”系列中,他將每顆恒星的光線抵達我們所需的時間用水彩寫在星座的天文照片上。當我們仰望天空,我們正看向遙遠的過去,這迫使我們思考時間、空間的本質,以及我們在宇宙中的位置。

在《北天極、南天極,或神圣之眼》中,河口龍夫將從南北極看到的星空分別描繪在兩塊銅板上,并將一個小地球儀放置其間。地球儀既象征著我們從地球視角觀看宇宙的局限,也暗含了超越它的可能。盡管這種象征的意涵留待觀眾思考,但河口龍夫自己的主張也極具啟發性:“藝術并不只一種私人世界的個體表達,還必須以某種普適的方式,探究人之為人的意義。”(此段引用官方說明)

在冷戰時期,有一個美蘇共同坐下來簽署的宣言《關于探測到地外智慧生命之后活動的原則宣言》,主題是:如果收到地外文明信號時候應該怎么做?

其中的第八條寫的是:“如果探測到一個信號,簽署了這份宣言的人將不會回復。”

而科幻作家劉慈欣的《三體》中,也聲嘶力竭的寫著:不要回答!不要回答!不要回答!!!

回應,還是不回應,這是一個問題。

還記得在把《機器人會夢見電子羊嗎?》讀完完后,我默思良久,是否下一次仰望星空的,就是某一個機器人了呢?

正如諾貝爾獎得主圣捷爾吉所說:

“生命,只不過是一個電子在尋找安息之所。”

而電子是什么呢?是宇宙誕生時的一寸余暉。

展覽:“宇宙電影——第14屆上海雙年展”持續至2024年3月31日。

觀展提醒:忘掉手機上短視頻,這里要花多一些時間慢慢看。

上海本地相關:

上海天馬山射電望遠鏡

上海天文館

上海攝影藝術中心展覽“火星,我們來了!與老馬的旅程”,2023.12.31 結束

影視相關:紀錄片《美麗星球》、《拾荒者統治》等等等等等等

本文已經授權澎湃新聞首發,謝絕任何形式轉載。作者:王資涵

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司